名古屋大学博物館へ行った。

同大学で、10日程前に予定されていたWebでの記念講演会が、直前に中止になっていただけに、当観察会もダメだろうな・・と期待していなかったものの・・中止の連絡は無く・・・

集合時間の10分前でも館内には私だけ・・

5分前、スタッフの方が現れ・・挨拶をすると、参加者は何と4人だけ。(新型コロナで定員削減とキャンセルが重なった。例年、多い時は60人程とか・・)

先生お二人に、院生、観察園管理者と・・スタッフ側も同人数。

西田先生は、ダニ室の研究をされており・・ダニの名前や生態等がスラスラと次から次へと溢れ出てきます。

本日のテーマは、植物観察園の冬の花の紹介なので・・ダニ室の踏み込んだ話はほどほどでしたが、観察園内の紹介も素晴らしく・・参加者全員(お一人は常連さんみたいで途中離脱し、最後まで残った初対面のおっさん3人ですが・・)

「すごく良かった・・」

「本当に無料で、こんな講義を受けさせていただいても良かったのですか・・???」

と、感激しまくりでした。。。

気合でメモと写真を撮ったので、ブログに紹介すると何日かかるのか・・・という感じなので、

本日はサラッと、キレイな写真が撮れた後半の顕微鏡体験を紹介します。

サフランの花びらについた花粉・・

スマホで接眼レンズ越しに撮っただけですが・・流石、オリンパスSZ61+白色LED照明装置組合せ。

我がハンディ顕微鏡250倍の100倍超の値段だけのことはあります。。

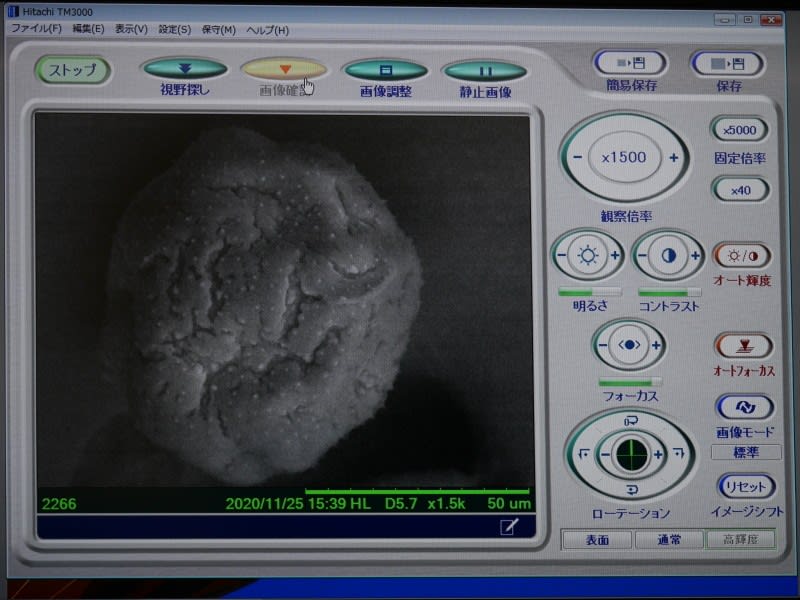

同花粉の電顕1500倍です。皺は電顕内の低真空状態による乾燥のせいだとか・・

(こちらの価格は更に20倍程??)

続いて、雄しべ(黄色)と、雌しべ(赤色)。倍率は60倍くらいのスマホ写真を1.5倍くらいにトリミング。

黄色いサフランライスに使うのは、赤い雌しべだけで、1gのサフランを採るには300個の花が必要とのこと。。

雄しべの根元の方・・

繊維の質感に輝く花粉の粒々・・・やっぱり写真は、集光力の強い大口径で収差の少ないレンズと照明だなぁ・・

実態顕微鏡 オリンパスSZ61+白色LED照明装置組合せ

(こんなの欲しいけど・・我が家には置けないなぁ・・)

架台に載せた試料・・サフランの花びら

雌しべ(赤色)と、雄しべ(黄色)

顕微鏡スケッチをやりながらの観察に、電顕を使っての解説等々・・時間が足りなさすぎというか、大幅に延長していただきました

(滝汗・・・本当に、ありがとうございました。。)

で、試料も頂いたので・・

我が、ハンディ顕微鏡250倍でも観察です。

イメージ写真です・・硬い台の上でないと、観察は無理です。

ちなみに試料にもらってきたサフランの花は、プレパラート等という高級品の代わりに、ビニールテープで貼り付けます(笑)

・・これでも、随分と取り扱いが楽にできます!!

倍率は200倍程を1.5倍程にトリミング (MAX250倍より200倍程の方がスマホ写真にはサイズが合うので・・)

解像度は低いものの、高倍率なのと、そこそこ輝いて見えるではありませんか!!

(価格は1/100★)

雄しべの根元

雌しべ・・色はそこそこ??

とりあえず、本日はここまで。

「ご覧いただき、ありがとうございました。」