河津桜・・桜は木の全体が花に覆われるように見えるのがスゴイ。

ドアップ・・

まばら・・

満開・・

花が多いなぁ・・

すでに・・葉桜も。。

ミモザ?・・ギンヨウアカシアともいうオーストラリア原産らしい。満開なのに虫が見当たらなかった。

拡大・・・線香花火みたいか?

菜の花・・こちらは、ミツバチがブンブンと飛び回っていた。

羽根を止めて写すには、どれくらいのSSが必要なのだろうか? 1秒間に200回程羽ばたいているとも聞く。。

体中、花粉漬けの働きバチを見ると、なんだか嬉しくなる。

菜の花・・と言ってしまうけど、どれくらいの種類があるのかも知らない。。

ハマダイコン・・流石に2月に見る花ではないような気がするけど、、

ほぼ満開・・

伊予柑?・・・品種は不明だけど、無人販売に並べられていた伊予柑に酷似していた。

多くの畑?が収穫されずに、実が落ちていた。

小心者なので、拾えず・・

無人販売のを3袋買った。

美味しそうだったので、帰りだと無くなるかも・・と、行に買ったけど、帰りには、商品が補充されて買った時よりもたくさん並べられていた(泣)

でも、とても美味しかった。

黄色いと、何でも撮りたくなる・・

同じ天浜線の車両。この日に見た4台は、皆一両編成だったけど、どれも色が違った。

ここは暑いくらいだった・・

太平洋側は風が強くて凍えた・・

ミユビシギらしき一群は、何故か、自分の周りを3周して、飛び去って行った・・

人が殆どいない砂浜では、不思議な出会いがある。。

オオバグミ?・・・何回か通っている土手に生える低い常緑樹。こんな実がなる木だったなんて気が付かなかった。

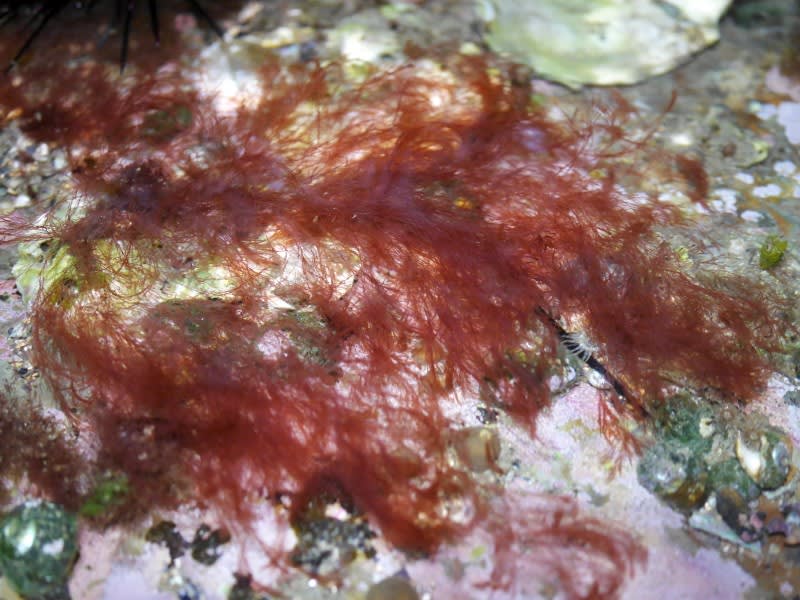

所変わって、雨上がりの草むら・・

伸びた穂先の水滴の周りを、ハダニ?らしきものが這いまわっていた。身近なダニの図鑑なんてないかなぁ・・・(ホモノハダニに似ているか?)

草むらの伸び出した葉の間の至る所に、チュウガタシロガネグモの小さな幼体が円網を張っていた。

これも、季節が早すぎる気がする・・

以上、ブログにあげたい写真が渋滞気味で、花だけは遅れないように・・との紹介でした。

「本日も、ご覧いただき、ありがとうございました。」