六、恩讐は全部喪失する

王安石は政治に僻々して其の渦中から抜け出して閑静な隠居所に退いてからは、国事についての気苦労をする必要は無くなったので、日常的な平穏な心を僅かなりとも持ち得るようになり、更に、一切の事物を改めて見直すことも出来、人の感情を害する必要も無くなり、過ぎた日の良し悪しの恩讐は最早過去のものと考えられるようにもなり、昔の恩讐は既に去り行く雲と化し、政治の上で関わった何人かの人とも彼のささやかな祝日を祝ってくれるような親交を結ぶことが出来、談禅ともなると同じ仏道を歩む人として彼と共に暗唱することに為ったのだが、其の中で最も有名で、最も重要な二人の人物が蘇軾と呂恵卿だったのだ。

蘇軾と王安石とは極めて複雑な関係であった。と言うのは、蘇軾と王安石との確執は主に変法に関するもので、王安石は変法の頭領の立場を確固不動に守ったのに対して、蘇軾は王安石の生存中は新法に反対していたので、候が変法反対の立場から揺さぶりをかけた為に、可也酷い目にあって、にも拘らず其の後、今度は新法を養護する立場にたったので、再び、多くの苦しみを味わう結果になって仕舞ったのだ。蘇軾は新法での対立で何度も苦難を受けたのだが、然し、王安石と彼とは決して個人的に恩讐を残すことは無く、心を態々整理し無くとも、蘇軾も此のことに対して一つの政治的対立と割り切って、当然、全く恨みを抱くことは無かったのだ。思想や学術の上では、二人の考えは距離があったので、王安石が「蘇家の父と子は皆縦横家に傾倒していて、只、功ばかりに焦って、道徳を重んじ無いと思っていた」と言う説もあるが、然し、此れには確かな根拠があった訳では無く、蘇軾は王安石の博学に感心さえすれども、彼の学術を完全に理解していた訳では無かったが、彼に傾倒する面もあったのだ。文学の才気の上からも、二人は互いに感心し合い称賛し合っていたのだが、二人の文才の優劣は付け難く、創作の業績は拮抗していたが、王は江蘇に量の上では及ぶべくも無かったのだ。

元豊七年、詩を創って時事や政治を皮肉った為に打撃を受けた蘇軾は黄州から汝州に移官されたのだが、道すがら王安石を訪問した。朱弁《曲洧旧聞》の記録に拠ると:

蘇東坡は黄から汝に移るとき、金陵を過ぎて、驢馬に乗った旅装の荊公と舟次で謁見出来たのだが、無冠であった蘇東坡は拱手して曰く:「軾は今日敢えて旅装の大丞相に会得たのだ!」

荊公は笑い乍曰く:「貴公は如何して我等に礼を尽すのか!」蘇東坡は曰く:「相公が軾を重用し無いことは、十分知っている」。

荊公は言葉を無くして、相招いて蒋山に行った。

王安石との此の会見は文学史上で十分に一筆に値する大事を残すもので、拠って頗る史家の注目する処と為っているのだ。蔡絛の《西清詩話》には此れに対する記録がある:

元豊年間、王文公は金陵にあって、蘇東坡は黄から北へ移り、其の時公と旅をして、古昔の文学を議論して、間は全て禅悦を体験した。公は溜息乍人に語るのは「此の先の百年は出無いかは分から無いが、今此処には人物がいる」。蘇軾と共なる二人の山への旅には避ける話題もあったのだが、主に古今詩文を論議して、禅を談じて仏法を説き、此れ二人の共通の興味あるところで、二人が最も優れている領域で、其の為、共通の話題は非常に多かったが、意見の対立も余り無かった。二人は意識して直ぐに違いがはっきりする時事と政治の話題を避けたのだが、此れは全く賢明な選択であった。《邵氏聞見録》は一つも如何なる見逃しも無く王安石を貶す機会を論う事に成功していて、其の上、事の次第を大げさに言い立てているのだが、其の記録に拠ると:

介甫と子とを眺めると初めは互いに感情に罅割れは無かったが、恵卿はと言えば子の高い才能を眺める度に子を勝手に妬んでいたのだ。中丞李定は介甫の門下であったのだが、母が亡くなっても喪に服さ無いような子は親不孝だと考え、何か恨みに思っていたことがあったのか、詩を創って悪口を言ったのだが、子が弾劾する為に作った詩の誹謗中傷は直ぐに糾弾され、直ぐ御史獄を下ろされ、黄州に流されることになって仕舞ったのだ。其の後、汝州に移される時、金陵を過ぎた所で、介甫に会うと非常に歓待されたのだ。子は眺めて曰く:「軾は公に言いたいことがあるのです」。介甫が顔色を変えたのは、子が過ぎた日の出来ことを糾弾するかと思ったからだ。公は言う:「言わんとするのは天下の事です」。介甫は意を正して、曰く:「此れ教え諭されよ」。公曰く:「大きな軍隊を抱えていることや大罪が頻発するのは、漢、唐の例をとっても滅亡の兆であるからだ。祖宗は仁に厚くすることを以って天下を治めたのだが、現在ある弊害を取り除きたい。今、西方で戦あって、何年続くか分からず、東南には大罪を犯すもの限り無く、公には此れを救うことに一言も無いのか?」。介甫は両の手を上げて子を眺めて言葉を促そうとして言った。;「二事については全て恵卿が言い出し、安石は埒外だったのに名を連ねただけたったと言いたいのだ」。子曰く:「間違い無い。然れども、政権側に在っては言い得、外に在っては言難い、何て言う事は君が常に儀礼に耳を貸したと言うことだ。公(おおやけ)の者は非日常の礼儀作法を重んじ、上司に従うことが公(おおやけ)にいる者の勤めであるのに如何して日常の礼がとれようか?」 介甫は厳しい声で曰く:「安には言うべきことがある」。更に曰く:「安石が口にしたことは、子に有りの儘を語っただけである」。介甫は恵卿が公表していた彼自身で書いた「優れた者を使わない」の私的書には触れ無いで隠そうとしたのは、一層、恵卿を恐れることになるからで、子を観察し其の言葉が出ることを恐れたのだ。介甫は更に子に曰く:「行いは全て義に則るものであるとは限らず、罪無き者を殺すことも有り、天下を騒がすことも有り、人とはそう言うものなのだ」。公はおどけて言う:「今の君子は、争いを無くそうと半年懸けて再吟味したのだが、却って其れが殺ぐことになったのだろ」。介甫は笑って押し黙った。

王安石と蘇軾が本来考え方に違いが無かったのは本当のことだったが、他の者が《辨奸論》を借りて二家は早くから仲が悪かったとしたのは、王安石が蘇洵の為した《辨奸》を悪く言った為に子が自分に投影して怒りを覚えたとされたと言うのだか、実は此れはまるっきり妄言だったのだ。呂恵卿が蘇軾の才を妬んでいたので、絶えず彼と王安石の関係を引き離そうとして、根も葉も無い雲を掴むように確かで無い作り話をしたのだ。李定は嘗て王安石の学生で、頗る才幹が有り、官として御史中丞まで昇ったのだが、李定は母の喪に服さ無かったことで守旧派から誹謗されても余り弁解もせず、蘇軾に詩で非難を浴せられ、御史台獄に降格されても、李定は報復をしなかったどころか、李定は此の場に及んでも蘇軾の才能を褒め称えたのだが、蘇軾が為した李定の件は間違い無く戒律の犯に触れていたとした上に、更に才能を頼んで驕り昂って、人に罪為すことが多かったとされ、神宗皇帝が彼の並で無い才能を惜しんでいても救い難く、軽い処置で済ますこともならず、彼の罪を許すことが出来無かったのだ。今風に考えれば、罪と言う程のものでは無く、罪に落すことなど出来る筈も無く、詩を書いて著したことで罪にすることなぞ出来無いことで、現代に合は無い処置だとしか言え無いが、当時としては其の時代の戒律や道徳観では当然糾弾されるべきことであったのだ。宋朝の為政者は読書人に対しては寛容で優遇していたが、『趙氏の宋』を通して文学に因る罪はたった二例しか見られず、一つが蘇軾の「烏台詩案」で有り、二つ目は蔡確の詩案であったのだが、蔡確が詩に因って災いを受けたのは、守旧派の悪意の報復に因ったもので有るとされるが、併し、其れは確たる証拠も無い儘に為されたものではあり、蘇軾の詩案は比較的複雑で、彼の詩には確実に故意を感ずるものが有り、何も意図し無かったとは言い切れ無いが、だからと言って彼に対して盗品を押し付けて罪に陥れることを行ったと言うような責めを受ける程のものでも無いので、此の事に因って極端に心証を悪くするのは確かに行き過ぎであり、幸いにも彼は決して厳しく断罪された訳では無く、只、左遷があっただけだったとも言えるのだ。

蘇軾は詩で心に痛手を負った後には大変慎重で、極端にも詩や著書を止めた時期も有ったが、古い版を破棄する必要を感じるまでには至ら無かった。蘇軾が王安石を訪れた目的は、変法派を味方につけて、自分の政治の立場を改善しようとしたものだと今日の人なら言うだろうが、此の憶測は厭らしいが、全く見当外れとは言い難い。当時のような情況下では、彼は更に変法派の指導者と大いに政治を語ることなど、本当は想像出来無いことだった。王安石は百戦錬磨の政治家で、其の立場が揺らぐことが無く、其の政治に対する姿勢を変えるなどと言うことは無かったのだが、退職以後には、基本的に政務のことは口に出さず、民間人が訴えに来ても、彼は全て江寧府に処理を託した程で、彼の政治の見解と違う蘇軾と時事や政治を議論したなどと言うことは、基本的に有り得無い話である。

邵伯温の陳述は真に迫っていて、大変生き生きとしたもので、要領良く文も纏っていたが、中味については余り信用を置けるものでは無いのだ。文中の誤りは余りにも多く、例えば王安石は時に顔色を変えて言う、時に顔色を変えず、時に厳しい声で、時に小声で話す、と記しているのだが、此の様な態(ざま)は長年に渉って宰相をこなした大政治家に似つかわしからぬ所作と言えないだろうか? 王安石が呂恵卿を非難する言葉として、大兵大獄は全て恵卿のせいにしたと書かれていたが、当時は既に十年も呂恵卿は権力の中枢からは離れていて、ずっと外辺で地方官を担当していたのに、如何して責任を彼に被せようか? 此のことから言えるのは、呂恵卿が中央を離れた一年後には王安石が宰相に成ったとすれば、責任の所在は彼にあると言うことになるのではないか? 王安石が此のような責任逃れの道理にあわ無い話など口に出す訳が無いのだ。更に言えば、王安石が神宗の寵愛と実際の影響力をとっくに失った呂恵卿を如何して恐れなければならず、さも、王安石が呂恵卿の手中にあったかのように暗示させることで、蘇軾が王安石の言ったことを呂恵卿に告げ口することを恐れたのだとも言っているが、此れは間違いの上塗りで、況してや、蘇軾と呂恵卿は仲が良く無かったのに、荊公の言葉を彼に伝えることが出来ようも無く、一方、王安石が此のように小心で臆病なことは有りえず、更には、言葉にも慎重さを欠くばかりか臆病で無能な態度を現わせようか!

《邵氏聞見録》の記録に依れば、蘇軾を、富国を願う愛国心と責任感に溢れ、然も、勇気も十分に有る品行方正な人として、王安石は狡猾で、無能な臆病な道化者で、陰険な人物で、李定は不忠な上に親不孝で、呂恵卿は狡さも並で無く凶悪な人物であったとし、詰りは、改革派には一人も良い人がいないのだ。惜しむらくは此の種の文は事実とは大きく掛け離れていて、全く信用の置け無いものなのだ。

蘇軾は金陵を過ぎて、江寧の府知事の王益柔(字が勝之)と一緒に蒋山へ向かっていた時に、王安石に彼の邸宅で拝謁して、荊公と謁見し、多日其の邸宅に滞在した。《曲洧旧聞》では舟次で驢馬に乗っていた荊公にお会いしたというのは誤っている恐れがあり、二人の身分と年齢の隔たりを考えれば、王安石が河辺を行く道すがら蘇軾が謁見する可能性は殆ど無いのに、蘇軾がお目に掛かることが出来たのは単に『情理に依るもの』だったと言えよう。其の時の会見では、二人は揃って詩文を記して残したのだが、其れらが最も信頼出来る直接の資料と言えるのだ。蘇軾には《同王勝之游蒋山》一首がある:

郡席に着くも暖めること無く、領民は呆気にとられた。好山には十里と無いが、恐れるのは彼の年齢である

南朝の寺で訪れたければ、郭船で北に上らなければならない。朱門は画戟を収め、紺宇は薄紫色を為す。

青く靄が懸かって老木が道を挟め、緑鮮やかな山麓まで人を迎えざるを得ない。竜が故国をとぐろに巻き、鷲も爪で頂を掻き寄せる。

竹笹が屋根まで飛び交い、松の根には細い泉が滴り落ちる。峰々が何とも巧みに日を遮り、大河を遥かな天に浮かべるのだ。

粗末な丸木橋が秋水に横たわり、仏塔には夕餉の煙が立ち昇る。人影を踏んで帰路につくと、雲の合間に月が細く美しい。

王は江寧府の隅から隅まで知っていたのに、着任するやたった一日で南都への移官を新た任じられたので、「郡席に着くも暖めること無く、領民は呆気にとられた」との文となったのだが、此のような短期間の大変異例な任命を敢えて宋朝が為したのは、王安石が嘗てから古い慣習を是正しようと思っていたことへの反発からだった。古くから信仰の対象となり、俗世間を離れた清浄の地と遠く無いのは幸運だが、如何なるものも永遠に栄えてはいられないのが世の常であるのに、後日に悔いが残ら無かったのか?蒋山の自然の中を巡り歩いて正に此の地に滞在していた荊公を訪れたが、当時の王安石は既に身軽な身で、皇帝の延聖の寿を祝って最後まで残っていた故郷の家田畑さえ仏寺に寄付して仕舞い、赫々たる宰相の館には既に世間との垣根を無くし、拠って「富貴の家は画戟を収め、紺色の宇は薄紫色を為す」と言う文になったのだ。蒋山の風光は美しくて、古樹が道を挟んで、青く靄が懸かった麓で人に迎えられ、屋根の上には竹が見え、松の木の根元には泉があり、丸木橋が秋水を横切り、仏塔には夕餉の煙が立ち昇り、人は景色に見惚れて、家に帰るのを忘れ、夜に至って漸く帰り始めるのだ。蒋山を巡り歩く此の詩の最も絶妙な所は「峰々が何とも巧みに日を遮り、大河を遥かな天に浮かべるのだ」の文で、林立する山の峰は丁度よい具合に燃え上がる夏の日をしっかりと遮って、満ち満ちて流れる江水が遠方の蒼天に現れ始めた様子を見せ、一は高く、一つは遠くて、一つは動きを阻み静止して、暫時旋回する陽光を静かに佇む山峰が遮った態を確りと表現したのだ;ともすれば静かささえも掻き乱されることを、漂う江水が静々とした天空を掻き乱すが如きの表現は動と静とをも結びつけ、のびのびとしており、確かに佳句である。此処では一面では物状としての風景を描写したものだが、一方に於いて内に秘めた極めて深い真意を仄めかしているのだ。峰々が何とも巧みに日を遮り、日の光に照らされて浮き雲で蔽われ態が著すものは、朝廷には中小の人々が立ち並び、知徳に優れた皇帝の太陽のような輝きを遮ったと言うことを譬えたのだ;大河を遠く天に浮かべるのだと言うのは、世の中を好くしようとする新党が本来は変動を好まない皇帝が殊更改革に取り組むように仕向けて、変法への全ての責任を朝廷の中の大臣に負わすように神宗に奨めることを暗示したものだ。

王安石は蘇軾の文学の才気に対しては非常に価値を認めていたが、この首の詩に対しても大いに価値を認め、其れ故、《和子瞻同王勝之游蒋山并序》がある:

子には、《同王勝之游蒋山》を眺めて作った詩が有る。余が愛でるのは其の「峰々が何とも巧みに日を遮り、大河を遥かな天に浮かべるのだ」の文であり、其の韻には含む意味があった。

金陵には南北を分ける境が在ると雖も、如何して状況が其然で有り得ようか。楚役は六 千里に亘り、陳は三百年で滅びたのだ。

山河には柳営が無く、自然に親しみ、風流を楽しみ舟遊びに興じる。主人は悲しみに暮れながら岸で見送り、妃は亡くなったが浄土へと願ったのだ。

台は傾き鳳が去ってから久しく、城は激しい争に巻き込まれまいと蹲る。司馬が朝廟の地域を荒地と為し、独龍の塔は頂が層を成す。

森は疎らな五願樹、皇帝の泉へは足元は悪い。 挩杖が諸嶺で疲弊したのは、暫くの間輿を使わなかったからなのだ。

富豪の庭には緑水が配置され、琉璃瓦には青煙が立ち上る。文人は本当に詩を創るのが上手く、詩に野竹の美を残したのだ。

金陵は地勢が要害堅固で、長江が塹壕となり、地勢は並外れているので、従って、永遠に地相の素晴らしい肥沃な土地と言うに相応しく、王道に依って天下を治める人には全てであり、魏武公も臨江に臨み、「南と北其々の内外を別ける境目として天下を定める」と言う通り、魏は勇猛な騎兵を使うことも出来ず、孫呉は幾許も無い筈の余命を繋げたのだ。併し、王安石は天険の地勢にも欠陥が在ると言う証として、楚は六千箇所の行政区画(六十万戸)が在って広大で人には田租以外の雑税が課され、陳朝も三百年の南朝を持ち堪えることが出来無かったのであり、流石の長江も頼みとすることが出来無い事もあると言いたかったのだ。《荀子?尼仲》では「之を有効に用いれば、百里は之独立して十分国として成り立つ;有効に使われなければ、楚の六千里を敵が惑わす」。隋師は陳を切って、統帥者の高熲は薛道衡に訊いて曰く:「今此処に大挙すれば、長江下流地域を必ず打ち負かせるか?」 此れに対し薛道衡は曰く:「打ち負かせる。郭璞に有った言葉に耳を傾けると、江東を王に分けて三百年、取り戻して中国に合併する。此れには永い年月が掛かるのだが」。王安はこの典故を借りて、地の利は人の和に優るものでは無いと説明したのだ。

金陵は何度も龍が争い、虎が戦う古戦場であって、亦、男は盛んで女は愛情深い風流の地でもあるが、嘗て、王導が此の地に幕府を建て、其処で東晋を創始して長江下流地域を切り取って偉業を治めたのだが、後世にも再び幕府を建てる大事があったが、併し、此処には後世に遺し給うことが出来た粋で風流な故事も多くあり、王献が愛妾の桃叶を秦淮の岸辺で見送った故事は、潘淑妃の風流な蓮花の味わいを徐々に思い起こされるのだ。王献には愛妾の桃叶がいて、献は詩で曰く:「桃叶叉桃叶、大河を櫂も使わず渡るのか。併し、渡ってしまえば苦しみは無くなり、私は自ら櫂を漕ぎ貴方を送るのだ」。 此れに因って、後代の人は王献が桃叶を見送った地方を桃叶渡と称し、此処は秦淮の河口にある。齊東の昏候は潘淑妃を寵愛していたので、まるで石の上で蓮の花を金に刻むように潘妃を扱ったと言うことで、蓮の花を育てるように愛しんだと言いたかったのだ。惜しむらくは国家は依然と元の儘では、人と人との関係は無くなり、風流の気配すら消え、英雄の偉業であろうと、更に美人に纏わる風流な事柄などは、全て雨や風に打たれ吹き跳ばされて仕舞うことになっていたのだ。王安石の此の両文の詩には更に別に深い意味があるかもしれないが、当時は彼の生涯の妻の呉氏は既に逝去していたので、彼は悲嘆に暮れた昔を思い出して悲しみが涌いたのであって、危うさと同時に、蓮のことを思い起こし、心中の溢れるもの悲しさが表現されたのだ。

金陵には鳳凰台があったが、宋の元嘉年間には、鳳凰が此れに集まるようにと、山に台を築いて、吉兆を占ったのだ。諸葛孔明は嘗て金陵の地勢は並外れていると言ったのだが、鐘山の龍盤や、石城の虎踞も、実際は帝者の都であったのだ。併し、瑞祥は長く続くものでは無く、風水を頼みとしてはいけ無いが、今日の如く台が傾き鳳は既に去って行き、城は虎に乗っ取られ、晋室の司馬の廟の痕跡の石垣も独龍の岡上に高く聳え立つ仏塔の基礎として残るのみなのだ。「台は傾き鳳が去ってから久しく」と言うことに生りかねない感もあり、王安石の「或朝鳳が去って、長い年月あった梁がへし折れた」の文は、壮年のうちに早死にした長男の王元沢を記念して謡ったものである。桃叶が大河を渡るのを見て亡くなった妻を思い出したことで、鳳凰台を見て亡くなった子を思い出し、故に人生は絶えず変わっていくものだと知って、悲しさと痛ましさは際限が無く、帝王の為すことにも限りが在り、晋室で傑出していた人の痕跡が何処に残っているかを尋ねると、只独龍の岡の上の宝志大師等の高僧の大徳舎利塔が傲然と聳え立っていたのだ。

《興地誌》に依ると、鐘山には元々樹木は稀少で、宋の諸州の地方官で健康な者達が、一人当て松を三十本植林して、郡守も松を植えることを掲げたので、此のような努力が実って山には木が次第に多くなって来たのだ。山の最高峰の北側には橡科に属する五願樹が有った。更に、《健康志》に依ると、蒋山の北高の頂には皇帝の泉が涌き、只管梳くって汲み続けても尽きることは無かった。皇帝の泉には逸話があり、《景徳伝灯録》に依ると、南唐の丞相の馮延巳は、僧数人を伴って皇帝の泉へ行こうと、鐘山を歩き回り、聞いたのだ:「皇帝の泉には、多くの人が競って来るのか?」と言ったことに対して:「多くの人には対応出来無い」と答えた。自分だけ良ければと言う考えには賛成出来ず、言っては為ら無いことだと問い返し:「誰が不足させるのか?」と法眼の分別を持って言った:皇帝の泉と言う以上、多くの人が飲めるのではないのか?泉に皇帝と言う名を付けるならば、絶対足り無い何て言うことはあってはならず、何人でも凡て満足させられる筈にも拘らず、其の僧が如何して足りなくなったかを教え無いことに不満があり、仏法では一つの言葉でも意味があるものなので、理屈に窮することが無くとも、悪意が無くとも、只余りにも含蓄の欠片も無い直接な表現だったのだが、「自分だけ良ければ」と言う思いで反発したのだ。自分ばかりのことを考えて汲めば誰かが足り無くなるので、泉への順番を決めれば、誰もが満足出来るのに、如何して不足するものか?法眼は誰も不足する筈が無いと言いたかったので、問答することで皆が満足出来るようにしたかったのであり、言外に「足る、を知る」ことを求める主旨があったのだ。王安石も常に蒋山に遊歴して、五樹と皇帝の泉も共に彼が常時好んで行った場所であり、半ば輿に乗って山に入り、杖を持って諸連峰を徘徊し、此れこそが正に彼の日常生活に於ける習慣だったのだ。

蘇の詩には「朱門は画戟を収めて、仏寺には天台を出す」の文が有り、其の上「荊公は私邸を仏寺にした」と説明を加えたのだが、王安石は此れに対し「自邸の庭には緑水があり、琉璃瓦の貴顕の邸宅には青烟が立ち昇る」と応じ、自分の邸宅は立派で堂々した神仙が住む壮麗な宮殿然とはして無いが、併し乍、緑水の庭園と、煙が立ち込める貴顕の邸宅は山野の趣を醸し出していると表現したのだ。彼は再び蘇軾が詩を作ることに優れていて文人であると褒め称え、素晴らしい詩を残した。

王安石の此の首の詩は決して蘇軾と競う心算は無く、只、此の機を借りて公表しただけで、江蘇の詩の中に含まれていた意を否定するようにはなって無く、将に此の詩を完全に有りの儘を描写した佳句とすることで、才を愛でる心根を以って才能ある人を大切にする王安石の広く鷹揚な心を表現したものと言えよう。

蘇軾は其の度の会見を非常に重視し、其の会見を通じて、両人の昔の幾つかの誤解を取り除き、双方の理解と交情は程良く度深まったのだ。金陵を離れた後には、蘇軾は二度も王安石に手紙を差し出して、自分が感銘を受けたことを表わしたのだ。 《与荊公書一》:

初めに申し開く:最初は、近くに伺候して久しくなっても中々訪れることが出来無かったのだが、未だ聞いたことも無かったことまで朝夕聞ける極めて大きな幸運に遭って慰められたのだ。今は未だ年をとったとはいえ無いが、謹んで高殿の候の健勝を思えば、敢えて繁く訪れることは出来ず、謹んで平常から国の為に御身を大切にすることを願います。不尽なり。

《与荊公書二》:

近者の何某を介して、何度も謁見を願ったので、教え諭され怒りや不安も癒されて、恩義は甚だ厚かった。心から高殿の候の多幸を願って別れて来たのだ。あの人は金陵に田を買おうとして、長い間鐘山の麓近くを彼方此方と探し回ったのだ。最早打つべき手も無くなり、今や儀礼も一切止めて既に二十日経ち、日々田を求めて奔走していたのだが、事の成否は知る由も無かった。若し、首尾良くことが成就したならば、小船で行き来しなければならないので、公と会見するのは難しくなって仕舞うのだ。何度か高郵の進士(科挙の最終合格者)秦観太虚について話題が上ったのだが、公も其人をあらまし知ってはいて、今彼の詩文の格を判定して貰おうと数十首を謹んで拝呈すると、遠慮せずに確りと論評された。其の文脈を見ると非常に整理されて著され、才敏は抜群で、道義に真心を尽くす進士であると、身を以って任じられる人であったのだ。

其れ以外にも歴史と伝記に博識で、仏教の書に精通していて、医療と薬品を講習し、法律を十分考えて修正を加える等、此れらの一、二でさえも全く容易く出来るものでは無いのだ。古今共に精通していた。同等の輩を探すのは本当に容易なことでは無い。世の中で重んじられようと、公に口添えをして貰い、世の中で重用されることを願ったが、其れは彼の望む処では無かったのだ。秋の気配と共に日差しも緩んだので、僅か乍も良くなるのではないか?伏して御身を大切に願う。不尽なり。

蘇軾の一通目の手紙は金陵を離れた後(「既に一緒に宿せず」)と書かれたもので、所謂「近くに伺候して久しくなって」は本音の言葉であったが、二人の政治的見解が異なっていた為、二人は、付き合いはしたが親しい間柄では無く、然も、蘇軾は大変自負心が強かったので、荊公の門下に甘んじるとことは絶対無かったのだ。併し、今回、会見してみると、彼が「今まで聞いたことも無い」打ち解けた語り口で接し、二人は既に政治的見解を投げ捨てていたので、専ら文学と仏教について話したのであるが、此の方面での王安石の広い学識は蘇軾を心から敬服させるのに十分であった。二番目の手紙も亦、間隔は一月を余り越えずに、儀礼を欠か無い間に書いたもので、其の中でも同様に王安石に「教え諭され慰撫されて、恩顧の思いを厚くした」と言う感謝の気持ちを表し、其の上で、秦観には文学と徳行とで人に優れた所があり、更に博学で多くを知っていると王安石に吹聴し、王安石が推薦することで王安石に後押しをして貰って抜擢して貰うことを目論んで、世に名を上げさそうとしたことが書かれていたのだ。

王安石には《回蘇子瞻簡》がある:

何れかの者が申し述べる:尽きずに人間的な深みや広さを教え導かれたが、尚も揚子江以北を歩き回ることを知って、あっと言う間に月を越したことを、如何してがっかりせずにいられようか!秦君の詩を手にすると、思いを叶えて上げることは出来無いが、手ずから捨て去ることも出来ず、彼の清々しい美しさは鮑照に通じ、謝安とも良く似ていると思った程なので、如何して公を無碍に出来ようか? 他の巻は難解だが、じっくり読むと、宝器の中の一欠けらの肉の如きに味わいがあるのだ。公は口には出さ無かったが、彼の詩を手ずから離すこと無く、吾の詩にも得る処がありと秦君の尋常ならざると才能を認めたのだが、言葉の妙道を極めたなどと秦君が聞けば、私と公とがいい気になっていたことを笑うのではないだろうか?会えないことが無いように、跋渉を自重する。悉くは書き尽せていない。

此の手紙の中では、王安石は長江の北に滞在していて、遠慮して中々会いに来無い蘇 軾に対して心から歓待する気持ちを表して、蘇軾の願いに応えることにも最善を尽し、秦観の詩には清々しい見事さを感じ、鮑、謝とも肩を並べられると思い、病の中にあっても、読んで手放すことが出来無くて、高い評価に値すると考えたのだ。処が、秦観が嘗て学んだ仏法(「物事の本質を適切に言い著す言葉の見事な手法」)は、お互いに折り合う処が全く、仏法の本筋では妥協出来無かったので、不本意にも秦君を嘲笑したが、此の局面では「物事の本質を適切に言い著す言葉の見事な手法」であると仏法を称賛すべきなので、一方では自ら嘲り乍も秦観其人の其の詩の気高さを尊重し、一層秦観を称賛したのだ。

結論を言うと、今回、二人が相見えて会見したことは両人共非常に感激して、双方は心から互いを思いやり称賛し合ったのだ。蘇軾の《滕達道書》中には「何某が荊公と会見するに至って、非常に喜び、詩を読んで仏法を説くことにした」と語っており、滕達が言うには蘇軾の親しい友人で、亦、同じ政見を持つ者であったので、彼は滕達に対しては嘘を付く必要は無かったのだ。こんな状況下では双方は全く尋常で無い熱情をもって相対したかもしれないのに、後代の人にはお互い本心を出し合ったかを疑う者がいる。蘇軾は手紙の中で田を買い求めたことに言及して、田は元々金陵で買いたいと思っていたと言う荊公に従って、年を取ったら鍾山の下で死のうとも思ったのだが、願いは中々叶うことは出来ず、終に江で暮らして現実となった後に日々田を買い求めることになり、小舟で常にお互いを訪ねる為に行き来したいと思っていたと書いてあったのだが、当時の人々が言うには蘇軾が相手を適当にあしらった迄のことで、心から出たものでは無いとしたのだ。田を買い求めていたと言う事は、蘇軾の詩によって始めて分かったことだ。当時二人が詩について議論する時、蘇軾が愛でた荊公の詩は、《次荊公韻四絶》であり、其の中では:

驢馬に乗って遥か果てし無く荒陂に入ったが、先生が病気になっていない時に会いたかった。

私に三畝の宅地の買い取りを試みるように勧められたが、公が眠ってから十年経っては遅いのだ。

王安石の晩年の《字説》には驢馬に乗って仏僧の身分の高い人が行き来して、と刪正したのだが、定林、兪清は何時も《字説》を手元に描画したのだが、李伯の時代には《荊公驢馬図》があって、此れに勝るものが伝えられることになった。凡そ蘇軾は此処から荊公の健康な時の風貌を見知ったのであろうが、そうして二首が出来たのだろう。此の度の会見を通じて、荊公は蘇軾の才能に対して非常に高く評価し、其れ故、金陵に田を買って家を建てるように勧めたのであって、其の縁で屡出会うようになったのだが、蘇軾は早くから会っていれば良かったと思う気持ちが膨らんで、暫くは心から感動が止まなかったのであり、だから田を買い求める意味には二つあったのだ。王安石が金陵に田を買い求めるように勧めたのは、一つは晩年の寂しさからであり、知己は得難く、蘇軾のように「詩を暗唱して仏陀を説く」と詠む人物とは会える機会も確かに少なくなると言うことからで、更に重要なのは彼を護ってやる為で、彼が富貴を貪ら無いように勧め、早く閑静な隠居所に退官して、その身を保全し、人生を全う出来るようにと。

此の時の王安石は既に全てを看破していて、拠って、心は流れの無い水のようで、功名に頓着し無かったが、然し、五十歳にも為ら無い、働き盛りの蘇軾には此のように未だ拘りを持たずに生きることが出来無かったのだ。蘇軾は名利や富貴の何れも忘れ去ることが出来無かったが、老いては鐘山で死にたいとの気持ちがあっても、結局の処、自己を抑えることが出来無いで、二つのことへの執着は拭い切れず、鐘山に退いて、王安石の世話を受けたなら、勿論、再び政治上の迫害を受けることは無くなるが、併し、其れが出来無い一つの訳として、守っていた志を簡単に変えることに抵抗があって、譬え保守派の攻撃を受けることになったとしても、一見、彼は、此の様に傑出して才知に長けた人に似ていたとしても、王安石のように極めて清貧な生活を長期に亘って決して過ごすことなぞ出来無いと考えていたのだ。言わせれば、彼が鐘山にいたという真偽は彼が田を買い求めたと言うことが真実であってこそのことで、当初は荊公の考えに賛同する思いが優位に立っていたのだが、併し、其の後未解決のまま棚上げにして仕舞ったのには、前述した訳からだったのだ。 蘇軾が万一王安石の勧めることを聞いて、早くから政治の渦中から飛び出してさえいたならば、恐らく後の新旧両党に攻撃されて悲惨な運命に何度も遭うことも無く、更には、後世に文化遺産として更に多くのものを残すことも出来たのだ。王安石と蘇軾の関係は呂恵卿との恩讐を伴う両者の複雑な関係とには遥かに及ぶべくも無かった。呂恵卿は嘗て「護法善神」と称されて、変法派の一員の主将格で、一時期には王安石の最も重要な助手として変法派の「副帥」に等しい立場だったのだ。

呂恵卿の能力は抜きん出たものであったが、道徳的な品性では王安石に及ばず、私心を比較的に重く見て、権力を振り回すことも好きだった。王安石が初めて相を免じられた後に、彼は政務を通じていることで王安石に推薦されて参知政事となったが、満足すること無く、大権の独占を試みようと、王安石が朝廷に再度重用されることを妨害し、甚だしきに至っては李士寧事件を利用して王安石に打撃を加える悪辣さであった程だ。王安石は比較的に広い心で情を厚く持って呂恵卿に接し、決して厳しく責める了見は無かったが、併し、当時、王雱はでっち上げの罪名に陥れられたので、王安石が報復しようと疑っても、呂恵卿だと言う証拠は無かったが、王安石は当然彼が指図したものだと考えて、負けずに相手を悪く言ったので、此の時から二人は仲互いして仕舞ったのだ。

王安石が政界から免じられた後に、呂恵卿は事の次第を知って、嘗て自分を抜擢してくれ引き立つように推薦した恩人の誤解を受けた儘にして置け無いと考えるようになり、其の誤解を解こうと手紙を差し出したのだ。呂が書で曰:

恵卿は申し開きをします:お互い様ではあるが、天に属する者は特別に疑われ易かったのです;調べたものから割り出そうとしても、殆どが捏造されたものだった。然も調べた者が情実を入れるのを避ける為、色々の意見を取り入れたのだ;出来る限り理を尽して、自らを律して為したことなのに、如何して人と言えようか!誰かが一瞥の親交を慮れば、誤った見方も取り入れられて仕舞うのだ。素直な心を忘れては、規律を緩めることになる。弓を引いて泣く者は少なからず、同じように打ちのめされて仕舞うのが落ちなのだ。言葉を尽して皆に説明すれば、私を理解して貰えるのだ。今も其の結論は得られず、疑いも無く敵がいるのです。ですから門壁の備えを万全にしようと、幾つかを二つの解釈に改め此れを書いた;上殿することをやめて、頻繁に上申することにした。強く此れが取り入れられることを望でいたのだ。処方として暫く此れを続けたが、潜んでいた心配事の塊が再び沸き起こり、書簡の献上を引き伸ばしたのだ。然し、昔の諺通りに言えば、一度やり過せば、一生悔いを残すことになるのだ;今振り返って言えば、即ち此の八年間については、後悔に苛まれてばかりであったのだ。;心で悔い改めても相手には届かず、嫌われても仕方が無いことなのだ;優れた人物にお願いすれば、其の旧悪を如何思うのか?お世辞を言って特進の貴方の文を見せて貰い、徳の奥深さが分かれば、運命此れ情に達する。親しいことと疎遠なこととは同じことの裏表であるから、愛も憎しみも無いものと解せるのだ。疑いや迷いが突然消えて水と油とが落ち着くような、思いに駆られて仕舞うのだ;桑と楡とを接木しようと、如何かお願い出来無いものでしょうか。恭順に待つことで、惟、運命に従うのです。

此の手紙の中で、呂恵卿は二人が一心同体で非常に親密な真 心のこもった付き合いがあった昔を振り返ることで、自分が失わせたことを改めて反省することで、自己嫌悪に苛まれ、心ならずも過ちを犯したと、悔い改める気持ちを著したものであったが、本来は其の気持ちを釈明しようと訪朝して詔を献上しようとしたのだが、一方的に書に依ってしか誤ることしか出来無かったのは、丁母を心配したからで、王安石の知徳の命運を左右して仕舞ったことも障害となったことで、疎遠にならざるを得ず、王安石にはちょっとしたお詫びを伝えただけになって仕舞ったかもしれないが、君は愛憎を分けることが無い御仁であって、些細な恨みを何時までも腹に溜めて置くことが無く、無論、王安石は旧悪を咎めることなぞ無かったのだ。

呂恵卿は更に、禅門の典故を用いることで、自分が決して故意に王安石を傷つけたものでは無いと説明したのだ。鄧隠峰禅師は馬祖のお弟子さんで、或る日、車を押してやって来たのだが、馬祖は双足をまっすぐ伸ばして路上に座っていたので、隠峰は恐らく先生を傷つけることになると思って、慌てて言った:「お師匠さん、足を引っ込めて下さい」。馬祖が言った:「足を広げれば引っ込めることは無い」。隠峰は師が密に禅机(暗喩)を含ませていたことが分かっていたので、其の場凌ぎに言った:「最早止められない!」。そして車を前に押して仕舞ったので、馬祖の足を引き砕く程傷つけた。馬祖は法堂に帰って、斧をとって言った:「老僧の足を踏み潰して怪我をさて仕舞って平気いられるのか!」。隠峰がやって来て、首を前に突き出したが、馬祖は斧を下に置いたのだ。禅の修業は何事にも勇敢に突き進まなければならないので、躊躇して人の意見を受け入れてはならず、馬祖は恐れることも無く態と隠峰の限界と理解力を量る機会を設ける為に来たのであって、若し、彼が此の時、師の足を轢いて傷つけることを恐れて、畏縮していたならば、前へ突き進む勇気が無いと看做され、見込みのある弟子とは看做されず、必ず叱責を受けたと言う師の思いを隠峰は明確に分かっていたので、躊躇無く直進し、師の傷つけて仕舞うも足を轢いたのであって、大いに称賛されたのだ。呂恵卿は此の典故を用いて、互いに誤解があって傷つけて仕舞ったもので、決して個人的な思惑からでは無く、惟、国事に関わることのみに原因があったことで、此の為に師弟の感情までも傷つける必要は無いのだと説明したのだ。

王安石は呂恵卿に対して元々言い争う意思なぞ無かったので、此の仲直りの手紙を受け取ると、直ぐに返答したのだ。王書いて曰く:

公とは心を合わせていたのだが、意を違える様になったのは、全て国事のことであったのだから、如何して君の仕業と言えようか? 朝廷が入り乱れたときには何時も、公は私を助けてくれたのに、如何して私が公を恨みに思えよう;人は公を彼是言うが、吾は此れには関与をしなかったのに、公まで私が何をしたと言うのか? 情勢はある方面に向って発展する時に事件があって、吾には其れが如何して言われるのか分から無かった;議論された状況を実際に考えて、公も此と照らし合わさなければ為らない筈だった。開示された重要なことは悉く、眺めて見て愕然とした。昔の私であれば、確かで無くても些細な理由で疑うこともあった;今は苦しい危難にあって、尚も如何して旧悪をしつこく思い続けると言うのか?然し、公は激しくも勇ましく、聖天子の治める世を進めている;何某かは衰弱し病に罹り、山林にじっと籠る。急に非常事態に引き込まれたが、疑いが晴れれば、互いに忘れて仲直り出来るのだ。何時呼び出されても向かえるように、惟、食を節制して自重するのだ。

此の手紙の中で、王安石は、先ず二人の心が離れたのは国事の為だと明らかして、決して如何ようにも個人的に恩讐を持ってはい無いので、個人的見解を言えば、其の年に朝廷が入り乱れていたことを挙げて、唯一呂恵卿だけが協力してくれたことに感慨を深くし、呂を遺憾に思うことなぞ無かったと告げている;他の幾人かは呂恵卿の凶悪さを言っていたが、王安石は全く其のことには関与して無いので、呂も王を恨むべきで無いのだ。王安石自身は初めから呂恵卿の悪意を疑うことが無かったことを言っているのに、呂恵卿は何をもって旧悪だと拘っているのか。王安石は呂恵卿と言い争いがしたく無いと言ったのだが、然し、「議論された状況を実際に考えて」と呂の軽率さに対して訝って婉曲な批判を行って、呂が正に働き盛りだと考えると、当然、奮い立てば役に立つが、自分で既に老衰するばかりの晩年で、老いて死ぬまで閑静な隠居所にじっとしているだけなので、進退は異なった志向に有り、互いに争って泥沼に入るよりも、互いにを恨み忘れる方が良いと言ったのだが、言い聞かせ方は可也歪曲で、本当はかまいたく無かったのだ。

呂恵卿は極めて聡明な人なので、王安石が本当は決して自分を許さ無いことを知っていて、其処で誤解を解こうと何度も手紙を書いて、過ぎたる礼を尽くすことで、本当の理解を得ることを期待したのだ。彼は王安石が仏教に傾倒していることを知っていて、自ら此の面での書を送っていた。此の手は当然有効で、王安石は呂恵卿の仏法の面での見識について大変感服したので、《更答呂吉甫書》がある:

度々教え導かれたことを、如何して恥じと思えようか!新たに太原に任じられると聞いたが、本決まりとなったのかどうかははっきり分から無いのか?直ぐにでも西への旅支度を整えたい。法界を示す文に出会う度、何時までも読み続け、其の意味を研究して楽しんでいるのだ。身と世を見ると、夢幻の泡のような思いに駆られ、此のような楽しみで心機一転し無いならば、くだらないことに拘り、ものの哀れも感じ無くなって仕舞うのだ!何時会うかは都合が付か無いが、惟、複雑に絡んだ世の中に精通し、協力して此の道を尽くそうと、常に手を結んで結束すべきで、衰えて目が霞んだからと言って、如何して頑張ら無いでいられようか?言葉を交わす願いもまるで届か無いが、懐さが募るのだ。汝、良く時を決めて食を摂り自重せよ。弟達に安定したゆとりある生活をさせる為には、必ずや共に西に上がりたいと思うのだ。

極めて大きい恩恵を受けて、恥じて負担を負ったことは忘れ難い。将に村落には何も無いと言い、栗の二篭を馳せ献じた。或年は大きい病気は無かったが、然年は益々年を食い、衰えも噴きだす程で、労働も少な目で、耐えられるか如何かは難しい。《字説》を書くに際して、粗完成を為したが、未だに迷うところがあるのが残念に思う。古人の考えを覗き見ると、此処に於いては多く含ませる見事な言葉があり、許慎が此処迄伝わって来るのを惜しむのだが、然し、偽りや間違いもあるので、筋道を立てて深く考える為に用いることには躊躇いを感じるのだ。

呂恵卿への此の返信の原書には既に出会うことは出来無いが、此れから彼が最善の努力の最中であったことが分り、然も、成果も上げていたのだ。王安石は「急に非常事態に引き込まれたが、疑いが晴れれば、互いに忘れて仲直り出来るのだ」とは二度とは言わず、此のように人を拒む言葉とは裏腹に、呂恵卿とは「共に此の道に進み」と言うに及んだと言うことは、言い換えれば呂恵卿ともう一度会いたいと思ったと言うことで、「未だに迷うところがあるのが残念に思う」と言ったことも、呂恵卿も又彼と同じ道を歩む人であると思っていたと言うことなので、王安石が朝政の原則を黙して謹んで生きる道を確然と守って、呂恵卿とは惟仏法を学ぶ面で同じ道を歩む人になることだけを考えたのは、政務のことに口を出すことが無かったからだ。

王安石と呂恵卿は最後に和解を実現して、二人の間には恨みを持った儘であろうとも、基本的には立場と利益とが一致していたので、互いに称揚出来無いものは少なかったのだ。呂恵卿には多くの欠点があったが、だとしても、出色の政治家には変わりは無く、煕寧の変法では多大な貢献もあり、大きく節操を損なった訳では無いのだ。王安石も呂恵卿の基本的姿勢には肯定的で、晩年になっては依然として親しい者として同じ道を歩む人だと看做したのだ。保守派は、態と王安石と呂恵卿の関係を引き離す為に、呂恵卿の個人的な幾つかの欠点を捉えて常時攻撃の方法を後から勉強していて、二人の間柄を引き離し、懸命に呂の人格を下げることに依って変法を壊滅する目的を成功させようと、変法についての其の根本的な一致点を恣意的に見落として、内部にも対立の闘争があると大袈裟に宣伝したので、全く痛手は大きいものとなったのだ。二人は最終的には書簡を頻繁に往復し合っていたことが分かっているので、彼らには決して根本的な対立があった訳では無く、終に相互に在った恨みを忘れて、所謂、呂恵卿を指して「福建の子」と言われたのが意味の無いでっち上げであったことが分かり、王安石は晩年には呂恵卿とのことをずっと遺憾に思っていたのが真実であったのだ。

王安石と呂恵卿の別れと出会いの異変は凡て国事の為で、決して個人の恩讐が絡んだことでは無く、彼らは忠君と愛国とに、最善を尽くして変法の面では完全に一致を見ていたのであって、個人の事で対立したのでは無いと互い水に流したのだ。流言に過ぎないが、呂恵卿が曾て王安石に個人的に送った手紙の中には「上に知らせるべきでない」と言う言葉があったとされ、二人が共に君を欺いたことがあって彼のような誤解を生んだのだ。後に陸佃や黄庭堅等が神宗の実録を編纂して、陸佃が上書の為に原書を見せて貰った時に、決して此のような言葉は無かったと結論していたので、此のことを根拠にすれば、此の種の噂が全く何の根拠も無いものだと説明出来るのだ。後世の朱熹が本当は此の言葉はあったと言うのだが、只神宗は「好い加減に改竄されたもの」に過ぎ無いと言っており、王安石を弁護しているのだ。朱熹が此れを本当だと言うのは間違いで、一つには王安石に此のような邪心があることは全くあり得ず、更に此の言葉自身があることもあり得ず、道徳の純臣を自認する王安石には間違っても此のような邪心は有り得無いのだ;成熟した政治家として、王安石は此のような決定的に不利な材料を人に掴まれることは有り得ず、更に、神宗も決して人の思う通りに騙されるような暗愚な君主でも無かったけれど、単に朱熹が政治的経験不足の人材であったので此の種の根も葉も無い出任せを為したに過ぎないのだ。此のような言い方は神宗と王安石とに対する軽視と無知から来たもので、呂恵卿の追い落としがあったとしても、譬え、王安石が元々此の書にあるような人物であって、呂恵卿への恨みが骨髄に徹することだとしても、傑出の政治家として絶対に此のように愚かな挙動をすることは有り得無いのであり、恵卿とて此のようなことをすれば却って自分を死地へと招くことになって仕舞うばかりか、自分が嘗て王安石と攣るむで悪事を働いたことを知らせて仕舞うことになるので、上からの目を誤魔化しても、王安石に罪を着せようとすれば、自分の共謀した責任を免れることが出来無くなって仕舞うのだ。

晩年の王安石は過去の是非の恩讐を度外視して、別の陣営に属していた人についても少しも猜疑心を抱か無かったのだが、嘗て自分の助手で同じ道を歩んだ旧知の者が、其のような卑劣な動機を持った旧悪を如何して片時も忘れずにいられようか?彼の胸の内には人を是非に分けることに付き纏われることが無かったので、却って、彼岸の世界のような平等で大いに慈悲深くて優しい気持ちがあったのだ。だからこそ身に疚しいものなぞありようが無かったのだ。彼には「風の如く漂う泡のような身であって、刀で切ったように評判も華やかな経歴も全て無くなって仕舞うのだ」が更に有り、「諸縁は夢のようなものだ」等の詩句を練って、上で述べたような思想を表現したのだ。

「七、仏教学の思想」に続く

最新の画像[もっと見る]

-

【接道を此の33年以上続けたのだ‼】

2週間前

【接道を此の33年以上続けたのだ‼】

2週間前

-

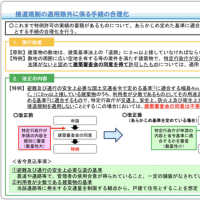

【法令解釈で法令を接道規定を枉げて良いか?】

3週間前

【法令解釈で法令を接道規定を枉げて良いか?】

3週間前

-

【接道舗装は接道義務者が遣る義務⁉】

3週間前

【接道舗装は接道義務者が遣る義務⁉】

3週間前

-

【0224年6月16日法面崩落面現況】

4週間前

【0224年6月16日法面崩落面現況】

4週間前

-

【表層工は一定条件をクリアすればアスコンやコンクリート表層ばかりで無い。】

1ヶ月前

【表層工は一定条件をクリアすればアスコンやコンクリート表層ばかりで無い。】

1ヶ月前

-

【表層工は一定条件をクリアすればアスコンやコンクリート表層ばかりで無い。】

1ヶ月前

【表層工は一定条件をクリアすればアスコンやコンクリート表層ばかりで無い。】

1ヶ月前

-

【表層工は一定条件をクリアすればアスコンやコンクリート表層ばかりで無い。】

1ヶ月前

【表層工は一定条件をクリアすればアスコンやコンクリート表層ばかりで無い。】

1ヶ月前

-

【表層工は一定条件をクリアすればアスコンやコンクリート表層ばかりで無い。】

1ヶ月前

【表層工は一定条件をクリアすればアスコンやコンクリート表層ばかりで無い。】

1ヶ月前

-

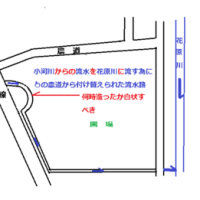

【全ては売り急ぎ?と国有財普通河川西小園川の処理の拙さに起因する】

1ヶ月前

【全ては売り急ぎ?と国有財普通河川西小園川の処理の拙さに起因する】

1ヶ月前

-

【侵入路は接道からの「指定道路」☜農政課長へ】

2ヶ月前

【侵入路は接道からの「指定道路」☜農政課長へ】

2ヶ月前

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます