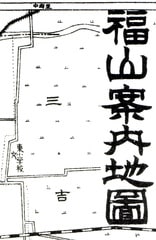

福山師範学校ができる前の三吉町はどんな感じだったのか。手掛かりは『福山案内(大正版)』に収められた福山案内地図にある(大正5年頃のものと思われる)。周辺は一面農地だったことが分かる。

…明治四十三年一月、三吉村字桜馬場という福山町と境を接する田んぼの中に、福山町立尋常小学校が開校した。

大正時代、水野家墓地の東にぽつんと一軒家があった。

福山師範学校が三吉町にできることになり、学校予定地の耕作をやめて原っぱになったところは、子どもたちが存分にあばれまわった土地であった。

やがて北の山からトロッコで土が運ばれ、一万坪の地形(じぎょう)ができ校舎が建った。大正十二年四月に開校し、北部の三吉町が大変貌をとげた。

『聞き書き 東学区物語 / 東学区町内会連合会編集(昭和六十二年六月十日発行)』

師範学校の跡に旧制中学が移転し、戦後は新制高校となる(幸いにも誠之館と東小学校は空襲による焼失を免れた)。そして昭和44年10月新しく完成した木之庄町の校舎へと移転した。この跡地に出来たのが広島県福山合同庁舎(三吉町1丁目1番)、検察庁法務局合同庁舎(同1丁目7番)、福山市民図書館(同1丁目6番)であった。

誠之館三吉町校舎跡地を示す記念碑が福山合同庁舎(第3庁舎)前の植込みに設置されている。そして元市民図書館の裏庭には今も儒学者・関藤藤陰(せきとうとういん)の石碑(およびパネル)が残っている。

関藤は福山藩校・誠之館設立に大きく貢献し、また戊辰戦争の折城下が戦火に包まれるのを回避させた人物である。藩政時代の偉人に関する学習は今後より重要性を増すであろう。真のエリート教育と合わせて市の大きな課題であると指摘しておく。

…明治四十三年一月、三吉村字桜馬場という福山町と境を接する田んぼの中に、福山町立尋常小学校が開校した。

大正時代、水野家墓地の東にぽつんと一軒家があった。

福山師範学校が三吉町にできることになり、学校予定地の耕作をやめて原っぱになったところは、子どもたちが存分にあばれまわった土地であった。

やがて北の山からトロッコで土が運ばれ、一万坪の地形(じぎょう)ができ校舎が建った。大正十二年四月に開校し、北部の三吉町が大変貌をとげた。

『聞き書き 東学区物語 / 東学区町内会連合会編集(昭和六十二年六月十日発行)』

師範学校の跡に旧制中学が移転し、戦後は新制高校となる(幸いにも誠之館と東小学校は空襲による焼失を免れた)。そして昭和44年10月新しく完成した木之庄町の校舎へと移転した。この跡地に出来たのが広島県福山合同庁舎(三吉町1丁目1番)、検察庁法務局合同庁舎(同1丁目7番)、福山市民図書館(同1丁目6番)であった。

誠之館三吉町校舎跡地を示す記念碑が福山合同庁舎(第3庁舎)前の植込みに設置されている。そして元市民図書館の裏庭には今も儒学者・関藤藤陰(せきとうとういん)の石碑(およびパネル)が残っている。

関藤は福山藩校・誠之館設立に大きく貢献し、また戊辰戦争の折城下が戦火に包まれるのを回避させた人物である。藩政時代の偉人に関する学習は今後より重要性を増すであろう。真のエリート教育と合わせて市の大きな課題であると指摘しておく。