御船町1丁目(北)交差点そば(南西)のばら花壇の中に古い道しるべと説明板が建っている。背後のレトロな建物が敗戦からしばらくして出来た安藤のラムネ屋だ。

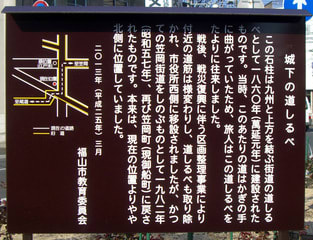

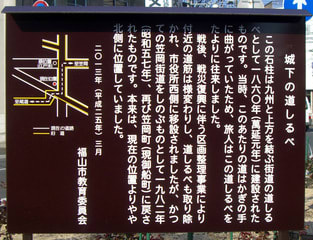

先日近くを通って説明板が新しくなった(茶色の背景に白抜き文字で表示)ことに気付いた。多くの人の目に留まるようになったことはいいことだ。

通町(とおりちょう)筋の人にとっては馴染みの深い石造物である。市内に江戸時代の道しるべはいくつか残っているが、寺町口の道しるべ(1860年建立)が私にとっては一番身近な存在だ。広報ふくやま1999年11月号の歴史散歩「街道と道しるべ」には詳しい解説が載っている。

江戸時代、福山城下の出入り口は、東に2か所、西に2か所あり、辻々には道しるべが建っていたと思われますが、行方不明のものもたくさんあります。

笠岡町から寺町筋を抜け、三枚橋を渡ると笠岡街道で、東の出入り口の一つです。御船町の寺町口に、江戸時代の道しるべが元の位置より少し南に建っています。高さが125cmある立派な石柱の四面に、力強い筆致で次のように刻まれています。「左九州道尾のミち五里 三ハラ八里 とも津三里」「右上方道 かさをか三里半 玉志ま八里 をか山十五里」「蔓延元年庚申九月建」「世話人 今津屋和助 山手屋太兵衛 御領屋荘七」。

最後の画像は元旦に撮影したもの。説明板がきれいになると道しるべの見ばえまで変わってくる。大切に守ってゆきたい文化財の一つである。

先日近くを通って説明板が新しくなった(茶色の背景に白抜き文字で表示)ことに気付いた。多くの人の目に留まるようになったことはいいことだ。

通町(とおりちょう)筋の人にとっては馴染みの深い石造物である。市内に江戸時代の道しるべはいくつか残っているが、寺町口の道しるべ(1860年建立)が私にとっては一番身近な存在だ。広報ふくやま1999年11月号の歴史散歩「街道と道しるべ」には詳しい解説が載っている。

江戸時代、福山城下の出入り口は、東に2か所、西に2か所あり、辻々には道しるべが建っていたと思われますが、行方不明のものもたくさんあります。

笠岡町から寺町筋を抜け、三枚橋を渡ると笠岡街道で、東の出入り口の一つです。御船町の寺町口に、江戸時代の道しるべが元の位置より少し南に建っています。高さが125cmある立派な石柱の四面に、力強い筆致で次のように刻まれています。「左九州道尾のミち五里 三ハラ八里 とも津三里」「右上方道 かさをか三里半 玉志ま八里 をか山十五里」「蔓延元年庚申九月建」「世話人 今津屋和助 山手屋太兵衛 御領屋荘七」。

最後の画像は元旦に撮影したもの。説明板がきれいになると道しるべの見ばえまで変わってくる。大切に守ってゆきたい文化財の一つである。