※PCでご覧の方で、文字が小さく感じられる方は、左サイドバーの「文字サイズ変更」の「大」をクリックしてお読み下さい。

先日(2024年9月22日)、NHK・Eテレで、

「こころの時代~宗教・人生~ 医師と禅僧 生と死をめぐる対話」

という番組を観た。(2023年9月に放送した番組のアンコール放送)(コチラを参照)

医師の垣添忠生さんと、

禅僧のネルケ無方さんの対談であったのだが、

元国立がんセンターの総長で、現在は日本対がん協会会長を務める垣添忠生さんは、

がんで苦しむ人を無くしたいと活動する一方、

妻をがんで亡くし、深い喪失感を味わっていた。

長い間、宗教者との対話を望んでいた垣添さんが、

母をがんで亡くし、禅の道に入った禅僧、ネルケ無方さんと、

生とは何か、

死とは何か、

人はいかにすれば喪失を超えて生きられるのかを、

山深くにある修行道場、安泰寺を舞台に語り合う……という番組だった。

とても良い番組だったし、二人の会話に感銘を受けた。

垣添忠生さんのことをもっと知りたくて、

近くの図書館で本を探すと、

『妻を看取る日:国立がんセンター名誉総長の喪失と再生の記録』(新潮社)

という著書が見つかった。

2009年12月に刊行された15年ほど前の本であったが、

借りて読んでみることにした。

【目次】

プロローグ

第一章 妻との出会い

半分になったりんご/大阪の野生児/東京でのいじめ/数学漬けの夏合宿/下駄をはいた医学生/卒業試験をボイコット/患者との恋

第二章 駆け落ち

傘一本の家出/祝福されない結婚/警察からの呼び出し/大胆で優柔不断な人/過酷な武者修行/自分の生きる道/国立がんセンターと私/がん医療の最先端を担って/病気がちな妻

第三章 妻の病

六ミリほどの小さな影/虫の知らせ/最期の医療/治らないがん/最期の日々/家で死にたい/たった一人の正月

第四章 妻との対話

酒浸りの日々/三ヶ月の地獄/一人の食事/自分の身体を守る/家を守るということ/妻の遺言/海外出張の効用/蝶になった妻/新たな生きがい/回復と再生

エピローグ

【垣添忠生】

1941(昭和16)年生れ。1967年東京大学医学部卒業。都立豊島病院、東大医学部泌尿器科助手などを経て1975年から国立がんセンター病院に勤務。同センター手術部長、病院長、中央病院長などを務め、2002(平成14)年総長に就任。2007年に退職し2010年まで名誉総長を務めた。財団法人日本対がん協会会長、財団法人がん研究振興財団理事。『妻を看取る日―国立がんセンター名誉総長の喪失と再生の記録―』『がんを防ぐ』『前立腺がんで死なないために』『患者さんと家族のためのがんの最新医療』『悲しみの中にいる、あなたへの処方箋』『がんと人生─国立がんセンター元総長、半生を語る─』など著書多数。

恋女房・昭子さんと40年、

定年を迎え、妻とのんびり過ごしていこうと思っていた矢先の出来事だった。

(わずか6ミリの)リンゴの種ほどの影(がん)が、妻を襲った。

そして、がんは、猛烈な勢いで命を奪っていった。

一年半にわたる闘病生活、

自宅での看取り、

妻亡き後に押し寄せてきた絶望感。

がんの専門医でありながら最愛の人を救えなかった無力感と喪失感。

垣添忠生さんは、酒に溺れ、うつ状態に陥り、

ついには自死まで考えるようになる。

本書は、

その絶望の淵から医師はいかにして立ち直ったのか、

心の軌跡を赤裸々に綴った慟哭と再生の体験記であった。

妻の介護、妻の死、妻亡き後の自死まで考えるほどの絶望、

そして、立ち直るまでの過程を記した体験記と思いきや、

垣添忠生さんの生い立ちや、医師としての経歴などを克明に綴った、

自伝的要素の強い本であった。

それで、垣添忠生さんがどういう人物なのかが判った。

東京大学医学部を卒業し、国立がんセンターの総長にまでなった人物なので、

(配偶者が亡くなったことは別にして)さぞ順風満帆な人生だろう思っていたのだが、

意外に波瀾万丈な人生だったので、驚くと同時に、ちょっと親近感を抱かされた。

垣添忠生さんは、1941年、4人兄弟の3番目として大阪に生まれる。

その年に太平洋戦争が始まり、岐阜に疎開した一家は、

終戦まで、ひもじさに耐えなければならない生活を強いられる。

終戦後、疎開先から生駒山脈の信貴山の麓で野生児として育つが、

小学2年生の時に、父親の転勤で東京へ。

そこで、クラスメートからの(のみならず担任の先生からも)イジメに遭う。

中学・高校は、国立にある私立の桐朋学園に通い、

後に作家となる嵐山光三郎と出会う。

6年間、最も熱中したのは生物部の活動で、特に蝶に興味を持った。

昆虫採集で知った生命の不思議さ、愛犬の死、病気がちの母親を見てきたこともあって、

垣添さんは一生をかけて取り組むべきテーマが医学だと気づき、志望を医学部に定める。

そして、東京大学を受験するが失敗。一浪の末、東大理科二類に合格する。

入学した年は、安保反対、ベトナム反戦運動などの学生運動で盛り上がっていた時代で、

垣添さんも「医学部闘争」に参加した。

時代の空気は、「今、闘わなければ」という気迫で充満していたし、

純粋に正義感から闘争にのめりこんでいった。

将来の不安は不思議となかった。当時はまだ医師が不足していたし、運動にかかわっても医師免許させ取ればなんとかなると思っていた。

大学卒業後、本来なら病院で研修をするはずだったが、

大学闘争のストライキなどで研修がたびたび中断され、

垣添さんは青医連の仲介する病院でアルバイトを始める。

そのうちのひとつE病院で、入院していた(後に妻となる)昭子さんと出逢う。

話が面白く、理解力が高い昭子さんとの会話は楽しく、

「結婚するならこの人しかありえない」と確信するに至る。

だが、前途はあまりにも多難であった。

なぜなら、昭子さんは、

26歳の垣添さんよりも一回り年上の38歳で、しかも既婚者だったのである。

子供はおらず、10数年暮らした夫とはすでに別居していたが、まだ離婚はしていなかった。

年齢もだが、病弱であるという昭子さんとは子供も望めない可能性が高い。

だが、子供のいない人生だっていい、と垣添さんは思っていた。

「この人しかいない」という想いに、わずかでも迷いが入り込むことはなかったという。

ある日、両親に、

「12歳年上の女性で、これから離婚することになっているんだ」

と、昭子さんのことを話すと、

母親は叫びにも似た声を発し、部屋の空気は凍りついた。

「あなたがその人と結婚するなら、私は自殺します」

とまで言われてしまう。

垣添さんは家を飛び出し、昭子さんのもとに転がり込み、一緒に暮らし始める。

昭子さんのことをもう少し詳しく紹介しておこう。

津田塾大学で英語を熱心に学んだ昭子さんは、

大学を卒業した後は、ドイツ語にも興味を持ち、東京外国語大学のドイツ語科に入り直し、

ここでもよくできる学生として有名であったらしい。

向学心はとどまることを知らず、垣添さんと結婚後も、

東京大学のドイツ文学科に学士入学して学んでいたというのだから驚く。

垣添さんは仕事上、外国の医師や研究者との付き合いが多く、

昭子さんの語学力に随分と助けられたという。

1973年から東京大学医学部の泌尿器科文部教官助手となった垣添さんは、

平行して、国立がんセンター研究所で、「なぜ膀胱がんは再発するのか」を研究する。

そして、1975年、国立がんセンター病院の泌尿器科医師として採用される。

だが、東大の医局にいた者が、医局人事サイクルからはずれて一般病院に就職したため、

40歳で健康相談室長になるまで、ずっとヒラのままだった。

ただ、健康相談室長になってからは早かった。

泌尿器科医長、手術部長、病棟部長を務め、副院長になり、50歳の時に院長に就任した。

思う存分、仕事に打ち込んでいた垣添さんにとって、ただひとつの気がかりは、

昭子さんの健康であった。

膠原病で節々の痛みに悩まされていた昭子さんを、今度は肺の腺がんと甲状腺がんが襲う。

2回の手術で一応は収まったかに見えたが、

2006年春、5.5×4.6ミリほどの新たな影が、昭子さんの右肺に見つかる。

「陽子線治療」を受け、その後も定期的に経過観察を続けていたが、

2007年2月、右肺門部にリンパ節転移の疑いのある病巣が見つかり、

病理診断の結果、「肺小細胞がん」の転移であることが確認される。

5ヶ月にも及ぶ治療が終わり、9月には北海道でカヌー下りをした。

だが、北海道から戻って半月ほど経った10月10日、がんの再々発を知る。

多発性脳転移、肝転移、肺転移、副腎転移が確認されたのだ。

昭子さんのがんは治るどころか、全身に転移していたのである。

昭子さんの病状は、まるでつるべ落としのように悪化していった。

「私がいなくなったら、寂しくなるわよ」

窓の外を見ながら、妻がふいにそんなことを言って、私を絶句させたことがある。

世の中は、われわれ二人の苦悩などおかまいなしに動き続けていた。(109頁)

私たちには子供がいないから、妻には私だけが頼りである。私はできる限りのことをしようと決めていた。何より、私はほんの些細なことでも、妻のために何かできることがうれしかった。(111頁)

十二月に入ってベッドに寝たきりになると、排泄の介助が必要になった。

長年のステロイド投与から起きた骨粗しょう症の痛みを和らげる薬の影響で、妻はかなり頑固な便秘になっていた。毎日の排便はひと仕事だ。もちろん、看護師を呼べば手伝ってくれる。だが妻は、特に大の方は、私がいるときは必ず私に世話をさせた。

「あなた下手ねえ」

「俺の専門は泌尿器科だから、小のほうをとるのはお手のものだが、これでは屎尿(しにょう)器科じゃないか」

まるで落語のようなやり取りを重ねながらも、毎日続けているうちに、私はメキメキと腕を上げていった。

「排泄は人間の尊厳に深くかかわる」という。妻から信頼されている、頼られているという感覚は、静かに心を満たしてくれた。

振り返れば、病院で妻と過ごした一日一日は、私の人生の中で最も充実した、密度の濃い時間だったように思う。死という代償はあまりにも大きかったが、妻と私が分かち合った最後の輝ける日々だった。(112~113頁)

入院以来、どんなきつい治療にも耐え、いっさいの弱音もわがままも言わなかった昭子さんが、ひとつだけ強く希望したことがある。

「年末年始はどうしても家で過ごしたい」

こう何度もくり返した。

自分を襲った病を理解し、受け止めていた昭子さんは、自らの命が燃え尽きようとしていることを知っていた。

そして、「最期を家で迎えたい」と思ったのだろう。

ずっと付き添ってきた垣添さんには、その気持ちが手に取るように分かった。

外泊の日程は、12月28日から1月6日までとなった。

待ちに待った12月28日がやってきて、ハイヤーに乗せて家に帰ってきた。

自分の家に帰るということは、そんなにも嬉しいものなのだろうか。

自宅に着いた昭子さんには、はっきり生気が蘇っていた。

病院ではベッド上で身を起こすことも困難になっていた昭子さんが、

喜んでコタツに座り、テレビを眺めて穏やかな笑みを浮かべている。

家具から食器にいたるまで、慣れ親しんだものに囲まれて、安心しきっているようだった。

だが、その翌日から容態は急変。

そして、帰宅から4日目の大晦日の日に、昭子さんの寿命は尽きてしまった。

私は泣いた。声を上げ、とめどなく流れる涙を拭おうともしなかった。(115頁)

私は完全にうつ状態になっていた。食欲はまるでない。例年と同じく、知人の日本料理店に頼み準備してあったおせち料理に無理に箸をつけても、まるで味がしない。「砂を嚙む」とはよく言ったものである。大好きな酒も、少しもうまいと思わなかった。(118頁)

「話がしたい」

「口をきいてくれ」

心の中で、何度叫んだことだろう。もう永遠に声が聞こえない。話すこともできない。

(中略)

……ただただ、妻がいないこと、話ができないことが辛かった。(125頁)

かつて、このブログで、

川本三郎著『いまも、君を想う』のレビューを、

……とめどなく思い出される君ありし頃……

とのサブタイトルで付して書いたのだが、

著者の次のような文章が印象に残っている。

一人になってしまったいま、いちばん寂しいのは、こんな無駄話が出来なくなってしまったことだ。「善福寺川緑地の桜がもうじき満開になるよ」「塚山公園に行ったらこのあいだまでいた野良猫が姿を消していた」。

そんななんでもない会話をする相手がいない。仕方がないから位牌や写真に向かって話しかける。

子供がいなかったから夫婦の会話は他愛ないものが多かった。いま思い出してみるとそれが楽しかった。(81~82頁)

配偶者が亡くなると、やはり、

会話ができないということが、(それがどんなに他愛ない会話であっても)

もっとも堪えることなのだろうと思われる。

妻を亡くした垣添さんの支えになったのは酒だった。

元々酒好きではあったが、うつ状態になって飲んだ酒は味がしなかった。

ただ辛い気分を麻痺させるために杯を重ねた。

毎晩、ひとりで相当な量の酒を飲んだ。

肝臓を壊さなかったのが不思議なくらいだった。

地獄のような日々が続いたが、3ヶ月ほど経つと、

わずかではあるが回復のきざしが見え始めた。

悲しみが癒えることはない。だが、時間とともに和らいではいく。

時の流れに身を任せればいいのだ。こう思えるようになったのだ。

酒浸りの生活を立て直し、日々の食生活を見直し、

1日1万~1万2千歩を目標に歩くようになる。

妻と昔から楽しんできた山登りやカヌーによる川下りも再開した。

登山やカヌーに続いて、昔から興味のあった居合にも挑戦するようになる。

体を鍛え、心を練る。少しぐらいのことではもう傷つかない。

そして、残された人生を前向きに考えられるようになってきた。

本書『妻を看取る日:国立がんセンター名誉総長の喪失と再生の記録』を刊行して15年。

この15年の間に出された垣添忠生さん著書を見ると、

がん患者や被災者を励ます歩き旅を全国で実施するなど、

83歳の今も垣添さんは大活躍されているようだ。

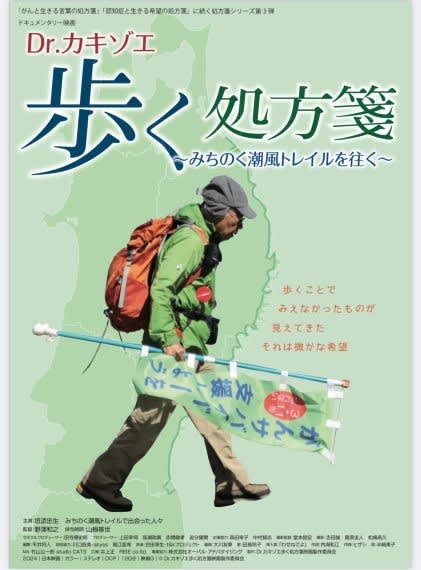

81歳で歩いた「みちのく潮風トレイル1000km」の様子を撮影した、

ドキュメンタリー映画『Dr.カキゾエ 歩く処方箋』が製作され、

2025年春公開の予定だとか。

必ず見に行くつもりだ。(↓予告編)

弊会会長 垣添忠生は、昨年、東北地方の太平洋岸をつなぐ自然歩道「みちのく潮風トレイル」をたどりながら、がんサバイバーや東日本大震災の被災者を励まし、交流を深めてきました。全行程を映画監督の野澤和之氏が同行取材し、映画『Dr.カキゾエ歩く処方箋』を制作。今回は予告編をお届けいたします! pic.twitter.com/Vnjyw7hlGA

— 日本対がん協会@がん征圧をめざして (@jcancerjp) June 27, 2024