※PCでご覧の方で、文字が小さく感じられる方は、左サイドバーの「文字サイズ変更」の「大」をクリックしてお読み下さい。

いろんな媒体の映画レビューを見ても「絶賛の嵐」状態の『この世界の片隅に』。

たとえば、「Yahoo!映画」のユーザーレビューでは、

5点満点で4.57(2016年11月23日現在)と高得点を記録しており、

主だったレビューのタイトルを列記してみると、

「後世に残る、いや、残すべき大傑作!」

「劇場で観るべき生まれながらに古典の傑作」

「エンドロールまで泣けた」

「ただ息を呑んで涙が溢れた」

「もしかしたら生涯で一番の作品かもしれない」

「涙が止まりませんでした」

「こうの史代の世界がそのまま実現された名作」

「普通というしあわせがここに描かれている」

「間違いなく、2016年度の邦画で一番の傑作」

「映画館出た後もずっと泣く」

など、「ほんまかいな?」というような絶賛が続く。

映画の評論をしている町山智浩、村山匡一郎、清水節、上野昻志、上島春彦、モルモット吉田、宇野維正、渡まち子なども激賞しているし、

林真理子、三枝成彰、大石静、犬山紙子、水道橋博士などの著名人も賛辞を贈っている。

「ならば見てみるか!」

ということで、映画館へ足を運んだのだった。

18歳のすずに、突然縁談がもちあがる。

良いも悪いも決められないまま話は進み、

1944(昭和19)年2月、すずは呉へとお嫁にやって来る。

呉はそのころ日本海軍の一大拠点で、軍港の街として栄え、

世界最大の戦艦と謳われた「大和」も呉を母港としていた。

見知らぬ土地で、海軍勤務の文官・北條周作の妻となったすずの日々が始まった。

夫の両親は優しく、

義姉の径子は厳しく、

その娘の晴美はおっとりしてかわいらしい。

隣保班の知多さん、刈谷さん、堂本さんも個性的だ。

配給物資がだんだん減っていく中でも、

すずは工夫を凝らして食卓をにぎわせ、

衣服を作り直し、

時には好きな絵を描き、

毎日のくらしを積み重ねていく。

ある時、道に迷い遊郭に迷い込んだすずは、遊女のリンと出会う。

またある時は、重巡洋艦「青葉」の水兵となった小学校の同級生・水原哲が現れ、

すずも、夫の周作も、複雑な想いを抱える。

1945(昭和20)年3月。

呉は、空を埋め尽くすほどの数の艦載機による空襲にさらされ、

すずが大切にしていたものが失われていく。

それでも毎日は続く。

そして、昭和20年の夏がやってくる……

映画を見た感想はというと……

普通のアニメ映画を、普通に見終わった感じ。

先程の絶賛レビューに、私の感想を重ねてみると、

「後世に残る、いや、残すべき大傑作!」

そんな風には思えなかった。

「劇場で観るべき生まれながらに古典の傑作」

そんな風にも思えなかった。

「エンドロールまで泣けた」

まったく涙は流れなかった。

「ただ息を呑んで涙が溢れた」

まったく涙は流れなかった。

「もしかしたら生涯で一番の作品かもしれない」

そんな風には思えなかった。

「涙が止まりませんでした」

まったく涙は流れなかった。

「こうの史代の世界がそのまま実現された名作」

こうの史代の世界がそのまま実現されてはいない。

「普通というしあわせがここに描かれている」

(日本という限られた世界の)普通のしあわせが描かれている。

「間違いなく、2016年度の邦画で一番の傑作」

そんな風には思えなかった。

「映画館出た後もずっと泣く」

まったく涙は流れなかった。

と、ちょっと身も蓋もない感想になってしまった。

残念ながら、私にとっては特別な作品にはならなかった。

こんな気持ちのままレビューを書いたら、きっと否定的なレビューになってしまう。

私がこのブログで映画や本のレビューを書く上での基本ルールは、

「できるだけ批判は書かない」

「批判を書きたくなる映画や本は、このブログでは採り上げない」

「自分が気に入った作品だけを載せる」

というもの。

「匿名で悪口を言うようなことはしたくない」

との気持ちがあり、ずっとそのルールを守ってきた。

(時折、批判めいた記事を書くこともあるが、その時はどうも後味が悪い。こんなこと書かなければよかったと反省する。まだまだだなと自分を戒める)

だから、その基本ルールに従えば、

本作『この世界の片隅に』のレビューは書かない……というのが、

私の正しい選択ということになる。

でも……と思った。

これほどの絶賛のオンパレードは、ちょっと異常なことのように感じた。

どこか操作されているようにも感じた。

だから、少数意見だとしても、

絶賛レビューではない感想を載せるのも悪くないのではないかと思った。

で、今回は、私の基本ルールからは逸脱するが、

あまり褒めない極私的感想を書いてみようと思う。

『この世界の片隅に』ファンの方は、

〈こんな考えをするヤツもいるんだ〉

というくらいの寛容な心で読んで頂けると嬉しい。

※注意

ここからは、ネタバレした箇所があります。

先入観なしで見たい方は、映画鑑賞後にお読み下さるようお願いいたします。

ただし、

原作をお読みの方や、

各方面からのあまりの絶賛ぶりに疑問を感じていらっしゃる方は、

このレビューを読んでから映画を見るのも「アリ」かと思います。

……では、なぜ、私は、皆さんのように「絶賛する」ような感想が抱けなかったのか?

理由をいくつか挙げてみようと思う。

【戦時中の日常の暮らしについては予備知識があった】

戦時中の日常生活について書かれた本を多く読んでいたので、

(たとえば、この本)

この映画で描かれている程度のことはすでに知っていたし、

さしたる感動もなかった。

むしろ、「それは違うだろう!」と思うことが多々あった。

【こうの史代の原作漫画をすでに読んでいた】

原作をすでに読んでいたので、

映画の方は、原作の持つ魅力がやや薄められていると思った。

映画でカットされている部分こそが、重要な箇所であったと思う。

【のん(能年玲奈)の声に違和感があった】

主人公・すずの声を担当したのんの声に違和感があった。

声優としてののんを絶賛する人が多いようだが、私はまったく違う感想を持った。

特に、幼少期の声には違和感が強かった。

【クラウドファンディングにさしたる思い入れがなかった】

本作は、クラウドファンディングによって制作資金を集めて制作されたことで話題になった作品で、

制作資金を支援した人の名前がエンドロールで延々と流され、うんざりした。

エンドロールが終わるまで席を立たない主義だが、エンドロールが二部構成になっており、

支援した人の名前がエンドロールで延々と流れているときには、正直、席を立ちたいと思った。

制作資金の集め方には興味がなく、クラウドファンディングにも同様に興味がない。

大富豪が道楽で制作したような映画でも傑作なら評価するし、

クラウドファンディングによって制作された映画が駄作なら評価はしない。

それだけのこと。

他にも理由はたくさんあるが、

キリがないので、この辺で打ち切って、

次に、具体的に、

どんなところに違和感を感じたかを指摘してみたいと思う。

この映画『この世界の片隅に』は、

戦時中の日常生活を描いており、

予告編でも流れている通り、

「すぐ目の前にやってくるかと思うた戦争じゃけど、今はどこでどうしとるんじゃろ」

との台詞がある。

この言葉に象徴されるように、

主人公・すずの日常生活は、案外穏やかに描かれている。

実際もそうであったかもしれないが、

「今はどこでどうしとるんじゃろ」とは、あまりにも想像力がない言葉だ。

(ここでいう「想像力のなさ」は、すず個人というより、映画を制作する側の問題)

日本が植民地支配をしていた国々の人々、

戦場となっていた国々の人々のことは、想像もつかないらしい。

『この世界の片隅に』は、

実際は、

「この日本の片隅に」であり、

「この広島の片隅に」であったと思う。

そして、すずのような温厚で善良な国民が、戦争を支えていたという事実。

「本当の悪は平凡な人間の凡庸な悪」という言葉を思い出す。

恐ろしいのは、こんな穏やかな日常が、戦争と直結しているということなのだ。

物語は、すずの視点で進むので、

その恐ろしさが見る者に伝わってこないし、

「Yahoo!映画」のユーザーレビューにあった、

「普通というしあわせがここに描かれている」

などといった呑気な感想が生まれる要因にもなっている。

勿論、戦争の悲惨さも描かれており、

食糧難、

そして、空襲や原爆が、登場人物たちを苦しめる。

亡くなる人もいるし、

すずも片腕を失う。

だが、いずれも、被害者としての日本人の描き方だし、

同じ広島の地に住んでいた(抑圧されていた)他国の人々のことはまったく描かれていない。

映画『この世界の片隅に』の原作者・こうの史代は、

漫画『夕凪の街 桜の国』(2004年、双葉社)でも、そのことは指摘されていたが、

『この世界の片隅に』では、一箇所だけ、そのことに対する答えみたいな描写があった。

それは、

玉音放送を聴いた後に、すずが慟哭するシーンであるが、

唐突に太極旗が出てくる。

太極旗がひるがえっている光景を見て、

すずはようやく片隅で生きていた自らも他者を抑圧していたことを知るのだ。

原作では、

「暴力で従えとったいうことか」

「じゃけえ暴力に屈するという事かね」

という台詞があり、

理不尽な暴力に日常の力で戦ってるつもりだったすずが、

日本が負けて朝鮮人が日の丸を太極旗に描き替えて掲げ祝う光景を遠目に見て、

自らも他者を抑圧していたことを知るという重要なシーンであるのだが、

映画では、このセリフを微妙に変えてある。

「海の向こうから来たお米…大豆…そんなもんで出来とるんじゃろうなあ、うちは。じぇけえ暴力にも屈せんとならんのかね」

と叫ぶのである。

戦時中は食糧難で、暴力で収奪した植民地の食料が、国内の食料の3~4割を占めていたらしい。

それが敗戦したことで、一気になくなり、地獄へと突き進むことになるのだ。

原作では、他者を抑圧していたことを知るのだが、

映画では、またもや被害者意識が台頭している。

違和感を抱いたのは、これだけではない。

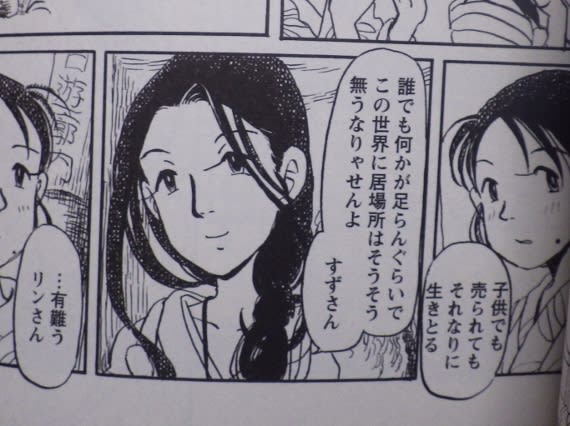

原作では、遊郭に迷い込んだすずはが、遊女のリンと出会い、交流を深めていくのだが、

映画では、それがまったく描かれていない。

尺が足りなかったのでそうしたのか、

穏やかな日常生活だけを描きたかったからそうしたのか、

理由は分らないが、この遊女・リンとすずの交流がほとんど描かれないことにより、

映画は原作よりも深みのない作品になってしまっている。

「ああ でも子供は居ったら居ったで支えんなるよね」

「困りゃあ売れるしね!」

「女の方が高いけえ」

「子供でも 売られてもそれなりに生きとる」

「誰でも何かが足らんぐらいでこの世界に居場所はそうそう無うなりゃせんよ すずさん」

遊女・リンの言葉は、自らの境遇を語りつつも、

当時の日本の世相を活写している。

こんな部分をカットして、美しい絵だけを羅列しても、

なかなか原作を超えることはできない。

ネタバレついでに明かすと、

すずの夫・周作は、リンと遊んだことがあり、

そのことを知ったすずは、少なからずショックを受ける。

こういった部分も映画ではカットされていて、

すずと周作は、ただの仲の良い微笑ましい夫婦として描かれている。

このように、原作の良い部分がカットされていて、

映画は、原作の上澄みだけをすくい取った感が否めない。

見たくないものには蓋をして“美しい映画”に仕上げている感じがして、

その点でも物足りなかったし、残念に思ったことであった。

映画が始まり、

いきなりコトリンゴの「悲しくてやりきれない」が流れ出すが、

この「悲しくてやりきれない」は、

元は、ザ・フォーク・クルセダーズの2枚目のシングルの表題曲として、

1968年に発売されたもので、

2枚目のシングル曲として予定されていた「イムジン河」が発売自粛となったため、

それに代わる曲として制作されたことは広く知られている。

「悲しくてやりきれない」を作曲した加藤和彦は、

「イムジン河のメロディを逆に辿っているうちに、新たなメロディがひらめいた、実質的には15分ほどでできた」と証言しているが、(諸説あり)

「悲しくてやりきれない」と「イムジン河」は、ある意味、表裏一体の曲なのである。

「イムジン河」は、

臨津江 (リムジン江) で分断された朝鮮半島についての曲であり、

主人公は臨津江を渡って南に飛んでいく鳥を見ながら、

なぜ南の故郷へ帰れないのか、誰が祖国を分断したのかを鳥に問いかけ、

故郷への想いを募らせる内容である。

「誰が祖国を分断した要因を作ったのか?」

を考えれば、映画『この世界の片隅に』の主題歌に採用しているのもオカシイし、違和感がある。

加藤和彦の曲にサトウハチローが詞を乗せた「悲しくてやりきれない」の“悲しみ”は、

高度成長期のアンニュイな“悲しみ”であり、

戦時中の“悲しみ”とも異なる。

この曲が冒頭に流れて戸惑ったのは、私だけではないと思う。

声優・のんへの違和感や、

クラウドファンディングについての違和感も語りたいが、

ここまで書いてきて、もうかなり気分が滅入ってきた。(笑)

ネガティブなことを書くのは、やはり私に向いていないようだ。

最後は、『この世界の片隅に』の好きな部分を語って終わりたいと思う。

この映画『この世界の片隅に』で、

正直、主人公のすずはあまり好きになれなかった。

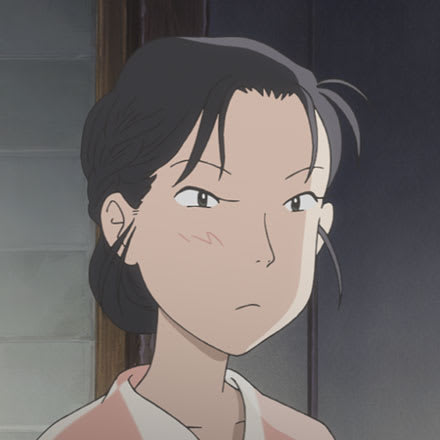

私が好きになったのは、すずの夫・周作の姉である黒村径子である。

径子は、最初、実に嫌な女として登場する。

子連れの出戻りで、すずに文句ばかりを言うのである。

すずの料理や裁縫にも嫌味たらたらで、

なぜこんなにも嫌な女になってしまったのか……と心配してしまうほど。

だが、ある時、径子のこれまでの人生が明らかになり、

径子への印象が一変する。

径子は、かつて、

当時のいわゆるモガ(モダンガール)で、

父親の再就職のお祝いに時計を買いに行った時、

その時計屋さんと恋に落ち、結婚。

自由恋愛で結ばれた夫と時計店を営み、

二人の子供にも恵まれ、幸せに暮らしていたが、

夫が病弱で、若くして死んでしまう。

径子は夫の両親とは折り合いが悪く、

一族の跡取りとして息子を残し、

娘だけを連れて実家に戻ってきたのだった。

すずとも仲良くなりかけていた頃、

娘の晴美をすずに預けていた時に、

落ちてきた時限爆弾で、晴美が死んでしまう。

その時に、すずも、晴美とつないでいた右手を失う。

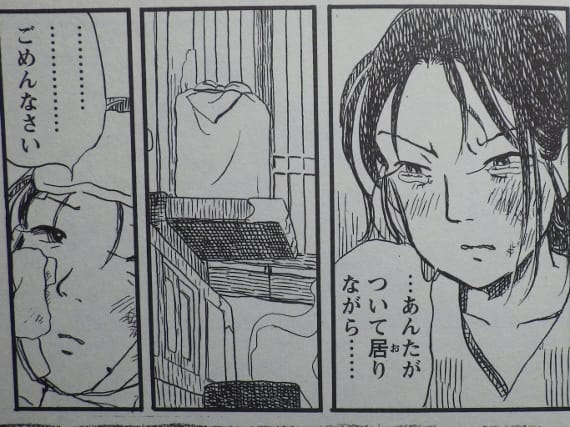

「あなたがついて居りながら…… 人殺し! 返して! 晴美を返して!」

と、すずに詰め寄る径子。

径子は、

夫を失い、

息子を取られ、

娘まで失ってしまうのである。

そんなことがあってしばらく経った頃、

径子はすずに、こう言うのだ。

「こないだは悪かった 晴美が死んだんをあんたのせいにしたりして」

「ねぇすずさん わたしゃ好いた人に早う死なれた お店も疎開で壊された 子供とも会えんくなった ほいでも不しあわせとは違う 自分で選んだ道じゃけえね」

そして、続けて、

「そのてん 周りの言いなりに知らん家にヨメに来て 言いなりに働いて あんたの人生はさぞやつまらんじゃろ思うわ」

と強がりを言うのである。

さらに、

「じゃけえ いつでも往にゃええ思うとった ここがイヤになったならね」

「ただ言うとく わたしはあんたの世話や家事くらいどうもない むしろ気がまぎれてええ 失くしたもんをあれこれ考えんですむ……」

「すずさんがイヤにならん限り すずさんの居場所はここじゃ」

と言うのである。

そして、ラスト、

すずと周作が孤児を連れて来た時、

「晴美の服じゃ 小(こ)まいかねえ……」

と呟くのである。

私の目頭が熱くなったのは、唯一、このシーンであったことを打ち明けておこう。

すべてを失ってもなお、すずを心配し、孤児を心配する径子は、

私にとって、聖女であった。

最初の印象が最悪だっただけに、

終盤の径子には強く惹かれ魅了された。

顔も、ほんわか美人のすずよりも、

キリッとした美人の径子の方が好い。

女優でいえば、さしずめ吉田羊か。(コラコラ)

あまりにも絶賛され過ぎていたので、

私は、ちょっとイチャモンをつけてみたかっただけかもしれない。

レビューを書いているうちに、なんだかそんな気がしてきた。

私のような人間は稀なので、

『この世界の片隅に』にあなたは感動し、

この映画は、きっと、あなたにとっての唯一無二の作品になるに違いない。

映画館で、ぜひぜひ。

……私もいつの日かまた、黒村径子に逢いたいと思っている。