2月24日(木)

3月8日(火)の1・2限に公開選択講座があります。

生徒だけでなく、誰でも参加可能な特別な授業です。先生方は、自分の好きな実験や講座を開き、参加者は好きな授業を選んで参加します。理科部は、高須先生と内田先生が「銀鏡反応」の実験を行うので、お手伝いをする事になりました。

今回は先生方の実験の準備を見せていただき、その内容をレポートします。

銀鏡反応とは、酸化還元反応を利用して、酸化銀を還元し銀鏡を作ることです。銀鏡とは、その名の通り「銀でできた鏡」です。一言に「銀鏡反応」といってもいろんな方法があります。教科書に載っている実験では「ホルマリン」を使って還元させます。しかし、ブドウ糖水溶液を使う方法の方が「より臭くない」し「ゆっくり反応するらしい」ので、一度やってみたかったそうです。

〈準備〉

0.2mol/L硝酸銀水溶液、0.2mol/Lアンモニア水、10%ブドウ糖水溶液、試験管、駒込ピペット2本、鉄製スタンド、加熱板、マッチ、ガスバーナー、300mLビーカー、温度計、ガラス棒、薬さじ、試験管立て

〈手順〉

1.ビーカーに水を200mL加え、その中に温度計を入れて加熱し、45~60℃のお湯にする。

2.試験管立てに試験管を3本準備する。

3.1本目に硝酸銀水溶液を駒込ピペットで7mL入れる。

4.2本目にアンモニア水を駒込ピペットで5mL入れる。

5.3本目にブドウ糖水溶液を駒込ピペットで2mL入れる。

6.アンモニア水を駒込ピペットで、硝酸銀水溶液に数滴ずつ加えていく。

このときに、溶液の色の変化に注意する。

はじめは茶褐色の沈殿を生じるが、やがて消えていき透明な溶液になる。

沈殿が消えたらそれ以上はアンモニア水を加えない。

7.6の水溶液に、5のブドウ糖水溶液を2mL加え、ただちにビーカーのお湯の中に

入れ、試験管の中の様子を観察する。

8.試験管全体の銀鏡が現れたらお湯から取りだし、中に残った溶液は廃液として

処理をする。

〈実験の様子〉

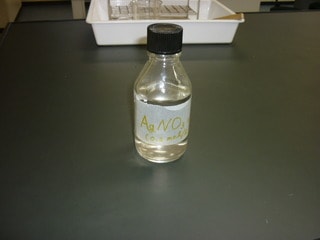

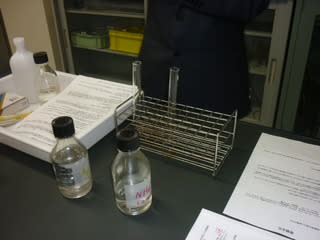

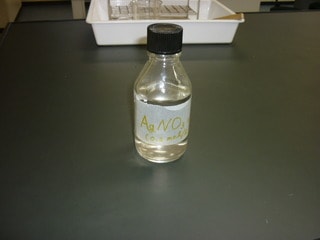

硝酸銀水溶液です。この水溶液は、白黒写真にも利用されているので光に反応してすぐに黒くなってしまいます。従ってすぐに使い切ってしまうか、暗室にて保管します。

アンモニア水です。正確には水酸化アンモニウム水溶液ですが、難しいので「アンモニア水」とします。

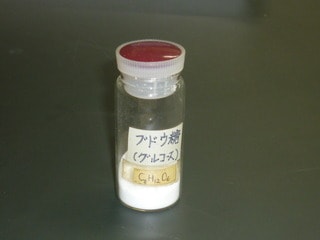

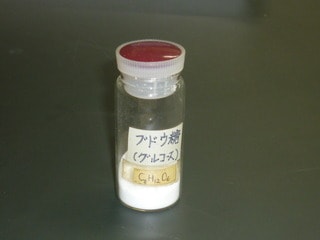

ブドウ糖です。水に溶けやすく、消化吸収の最もよい砂糖のなかまです。

蒸留水です。(正確には、脱イオン水といいます。)

メスシリンダーで蒸留水をはかり取ります。

薬包紙に薬さじでブドウ糖をはかり取ります。

試験管にブドウ糖と蒸留水を入れて攪拌し、溶かします。

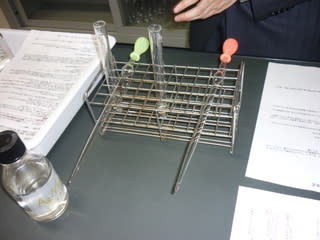

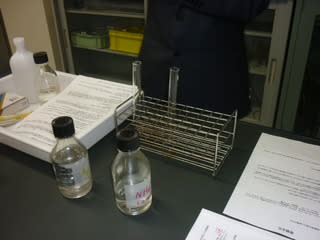

硝酸銀水溶液とアンモニア水を入れる試験管を準備したところです。

硝酸銀水溶液を入れました。

アンモニア水を入れました。

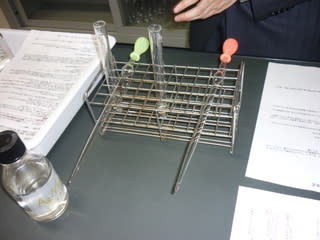

このように、それぞれの水溶液を入れるための駒込ピペットは別の物にします。駒込ピペットの中で化学反応を起こさせないためです。つまり、危険防止ですね。

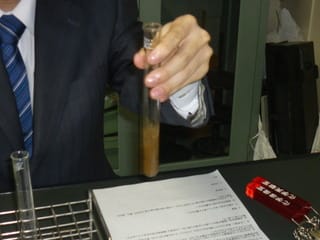

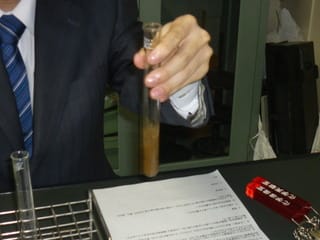

硝酸銀水溶液の中にアンモニア水を数滴混ぜた直後です。褐色の水溶液になります。

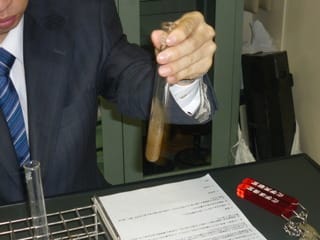

硝酸銀水溶液の中にアンモニア水をさらに数滴混ぜた直後です。水溶液の色が少し薄くなったようです。

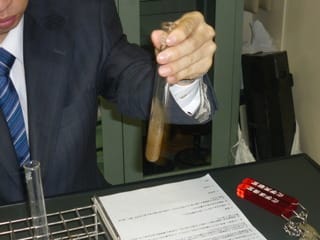

硝酸銀水溶液の中にアンモニア水をさらに数滴混ぜた直後です。水溶液の色がさらに薄くなったようです。

硝酸銀水溶液の中にアンモニア水をさらに数滴混ぜた直後です。水溶液の色が完全に透明になりました。反応が完了した証拠です。アンモニア水を加えるのをやめます。

次にブドウ糖水溶液を駒込ピペットですいとります。

反応が完了した先ほどの試験管にブドウ糖水溶液を素早く入れて攪拌し、45~60℃に調整したお湯の入っているビーカーの中に入れて試験管の中の反応を見ます。

入れた直後です。まだ変化は見られません。

徐々に試験管の内側が茶色になってきます。

さらに変化します。

試験管の上の方から銀色になっているのが見えます。銀鏡です。

1分後に試験管を取りだした様子です。

試験管全体がきれいな銀色になっているのがよくわかります。

次は、また、別の方法で実験をしてみて、どちらが反応を見やすいのかを調べていきます。このように、先生方は何が一番わかりやすいのかをいつも考えて準備をしてくれています。

この実験は、3月8日に公開講座で行います。

是非、学校にきてください。

3月8日(火)の1・2限に公開選択講座があります。

生徒だけでなく、誰でも参加可能な特別な授業です。先生方は、自分の好きな実験や講座を開き、参加者は好きな授業を選んで参加します。理科部は、高須先生と内田先生が「銀鏡反応」の実験を行うので、お手伝いをする事になりました。

今回は先生方の実験の準備を見せていただき、その内容をレポートします。

銀鏡反応とは、酸化還元反応を利用して、酸化銀を還元し銀鏡を作ることです。銀鏡とは、その名の通り「銀でできた鏡」です。一言に「銀鏡反応」といってもいろんな方法があります。教科書に載っている実験では「ホルマリン」を使って還元させます。しかし、ブドウ糖水溶液を使う方法の方が「より臭くない」し「ゆっくり反応するらしい」ので、一度やってみたかったそうです。

〈準備〉

0.2mol/L硝酸銀水溶液、0.2mol/Lアンモニア水、10%ブドウ糖水溶液、試験管、駒込ピペット2本、鉄製スタンド、加熱板、マッチ、ガスバーナー、300mLビーカー、温度計、ガラス棒、薬さじ、試験管立て

〈手順〉

1.ビーカーに水を200mL加え、その中に温度計を入れて加熱し、45~60℃のお湯にする。

2.試験管立てに試験管を3本準備する。

3.1本目に硝酸銀水溶液を駒込ピペットで7mL入れる。

4.2本目にアンモニア水を駒込ピペットで5mL入れる。

5.3本目にブドウ糖水溶液を駒込ピペットで2mL入れる。

6.アンモニア水を駒込ピペットで、硝酸銀水溶液に数滴ずつ加えていく。

このときに、溶液の色の変化に注意する。

はじめは茶褐色の沈殿を生じるが、やがて消えていき透明な溶液になる。

沈殿が消えたらそれ以上はアンモニア水を加えない。

7.6の水溶液に、5のブドウ糖水溶液を2mL加え、ただちにビーカーのお湯の中に

入れ、試験管の中の様子を観察する。

8.試験管全体の銀鏡が現れたらお湯から取りだし、中に残った溶液は廃液として

処理をする。

〈実験の様子〉

硝酸銀水溶液です。この水溶液は、白黒写真にも利用されているので光に反応してすぐに黒くなってしまいます。従ってすぐに使い切ってしまうか、暗室にて保管します。

アンモニア水です。正確には水酸化アンモニウム水溶液ですが、難しいので「アンモニア水」とします。

ブドウ糖です。水に溶けやすく、消化吸収の最もよい砂糖のなかまです。

蒸留水です。(正確には、脱イオン水といいます。)

メスシリンダーで蒸留水をはかり取ります。

薬包紙に薬さじでブドウ糖をはかり取ります。

試験管にブドウ糖と蒸留水を入れて攪拌し、溶かします。

硝酸銀水溶液とアンモニア水を入れる試験管を準備したところです。

硝酸銀水溶液を入れました。

アンモニア水を入れました。

このように、それぞれの水溶液を入れるための駒込ピペットは別の物にします。駒込ピペットの中で化学反応を起こさせないためです。つまり、危険防止ですね。

硝酸銀水溶液の中にアンモニア水を数滴混ぜた直後です。褐色の水溶液になります。

硝酸銀水溶液の中にアンモニア水をさらに数滴混ぜた直後です。水溶液の色が少し薄くなったようです。

硝酸銀水溶液の中にアンモニア水をさらに数滴混ぜた直後です。水溶液の色がさらに薄くなったようです。

硝酸銀水溶液の中にアンモニア水をさらに数滴混ぜた直後です。水溶液の色が完全に透明になりました。反応が完了した証拠です。アンモニア水を加えるのをやめます。

次にブドウ糖水溶液を駒込ピペットですいとります。

反応が完了した先ほどの試験管にブドウ糖水溶液を素早く入れて攪拌し、45~60℃に調整したお湯の入っているビーカーの中に入れて試験管の中の反応を見ます。

入れた直後です。まだ変化は見られません。

徐々に試験管の内側が茶色になってきます。

さらに変化します。

試験管の上の方から銀色になっているのが見えます。銀鏡です。

1分後に試験管を取りだした様子です。

試験管全体がきれいな銀色になっているのがよくわかります。

次は、また、別の方法で実験をしてみて、どちらが反応を見やすいのかを調べていきます。このように、先生方は何が一番わかりやすいのかをいつも考えて準備をしてくれています。

この実験は、3月8日に公開講座で行います。

是非、学校にきてください。