2月19日(金)

中学生の提案に全員が協力する実験が行われました。

それは、「結晶をつくる」事です。

小学生の時に、ミョウバンや食塩の結晶の作り方を教えてもらったのですが、

家庭ではなかなかうまくいかなかったそうです。

だったら理科部の高校生は何回も結晶を作っている経験があるので、「一緒にやろう!」

ということになりました。

今回は、硫酸銅の結晶作りにチャレンジします。

結晶作りとしては、「初心者向き」ですが今まで上手くいかなかった人にとっては、

とても良い材料であり、出来上がりが見事な「青色」なので良いということで、全員の意見一致で採用しました。

材料・器具は簡単です。

1.硫酸銅

2.蒸留水

3.ビーカー

4.ガラス棒

5.ろ紙

6.加熱器具

7.薬さじ(ステンレス製)

以上です。

手順は、

1.材料を準備します。

2.次に硫酸銅がツブ状だったので、薬さじの裏側でつぶします。

3.ビーカーに蒸留水を入れて、その中に硫酸銅を入れて、ガラス棒でよくかき混ぜます。

4.あまり溶けないようなら、このみによって加熱します。

すると、たくさん溶けるのですが、逆に冷えた時に一気に結晶として戻ってしまうので、

出来上がった結晶の形が悪くなる傾向があります。

5.次に結晶が上手くできるように、小さな粒(この周りに硫酸銅が集まって、だんだん大きな結晶になるのです。)

を入れます。後は、ゆっくり冷やします。

(今回は、中学生用に「少し大きな硫酸銅のツブ」を前もって作っておき、それを渡しました。これできっと成功するはずです。)

6.毎日、結晶の観察をして、成長させない時にはろ紙の上においておきます。

(空気の中では結晶は成長しません。実は、この「毎日観察する」ことがなかなか出来ないのです。)

では、実験開始です。

内田先生を含め、みんなで実験の打ち合わせをします。

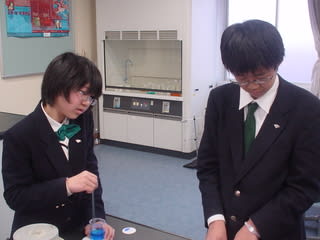

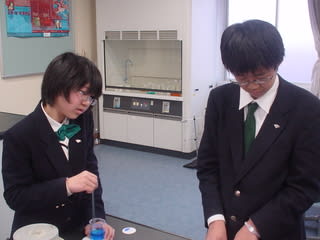

まずは、このように硫酸銅と蒸留水をビーカーに入れてガラス棒でかき混ぜます。

一人ひとりがそれぞれ1つずつの結晶を作ります。

とにかく根気よく混ぜることが大切です。

良さそうな形の結晶を探しています。

最初の粒の形も大切です。

なかなか溶けないので、加熱する人もいます。

保護メガネをしているのは、この日、ドライアイスの実験を行ったからです。

こういう形の結晶を探します。

結晶の粒を置くのはこのようにろ紙が一番便利です。

失敗してもかまいません。何度でもやり直します。

加熱して溶かしすぎて、それをかき混ぜながら冷やすと、粉状の硫酸銅がこのように析出してしまいます。

これくらい真っ青になれば飽和水溶液です。

完全に溶けていない水溶液に結晶の粒を入れると、結晶が溶けだしてしまいます。

なかなか溶けないので、硫酸銅の粒をこのようにステンレス製の薬さじの裏側でつぶして、

粉状にします。こうすると、溶けやすくなります。

なかなか良い形の結晶です。青くてきれいです。

完成すると、このように急激に冷えないようにします。

下に雑巾をしいたり、発泡スチロールをしいたり、雑巾で巻いたりしています。

それぞれの人の考えで工夫することが実験は大切です。

この日は金曜日。2日間部活動は休みです。内田先生曰く、

「毎日結晶の世話をしないときれいな形の結晶にはならない」そうです。

月曜日が不安ですが、とりあえずはこのままで2日間様子を見ることにしました。

中学生の提案に全員が協力する実験が行われました。

それは、「結晶をつくる」事です。

小学生の時に、ミョウバンや食塩の結晶の作り方を教えてもらったのですが、

家庭ではなかなかうまくいかなかったそうです。

だったら理科部の高校生は何回も結晶を作っている経験があるので、「一緒にやろう!」

ということになりました。

今回は、硫酸銅の結晶作りにチャレンジします。

結晶作りとしては、「初心者向き」ですが今まで上手くいかなかった人にとっては、

とても良い材料であり、出来上がりが見事な「青色」なので良いということで、全員の意見一致で採用しました。

材料・器具は簡単です。

1.硫酸銅

2.蒸留水

3.ビーカー

4.ガラス棒

5.ろ紙

6.加熱器具

7.薬さじ(ステンレス製)

以上です。

手順は、

1.材料を準備します。

2.次に硫酸銅がツブ状だったので、薬さじの裏側でつぶします。

3.ビーカーに蒸留水を入れて、その中に硫酸銅を入れて、ガラス棒でよくかき混ぜます。

4.あまり溶けないようなら、このみによって加熱します。

すると、たくさん溶けるのですが、逆に冷えた時に一気に結晶として戻ってしまうので、

出来上がった結晶の形が悪くなる傾向があります。

5.次に結晶が上手くできるように、小さな粒(この周りに硫酸銅が集まって、だんだん大きな結晶になるのです。)

を入れます。後は、ゆっくり冷やします。

(今回は、中学生用に「少し大きな硫酸銅のツブ」を前もって作っておき、それを渡しました。これできっと成功するはずです。)

6.毎日、結晶の観察をして、成長させない時にはろ紙の上においておきます。

(空気の中では結晶は成長しません。実は、この「毎日観察する」ことがなかなか出来ないのです。)

では、実験開始です。

内田先生を含め、みんなで実験の打ち合わせをします。

まずは、このように硫酸銅と蒸留水をビーカーに入れてガラス棒でかき混ぜます。

一人ひとりがそれぞれ1つずつの結晶を作ります。

とにかく根気よく混ぜることが大切です。

良さそうな形の結晶を探しています。

最初の粒の形も大切です。

なかなか溶けないので、加熱する人もいます。

保護メガネをしているのは、この日、ドライアイスの実験を行ったからです。

こういう形の結晶を探します。

結晶の粒を置くのはこのようにろ紙が一番便利です。

失敗してもかまいません。何度でもやり直します。

加熱して溶かしすぎて、それをかき混ぜながら冷やすと、粉状の硫酸銅がこのように析出してしまいます。

これくらい真っ青になれば飽和水溶液です。

完全に溶けていない水溶液に結晶の粒を入れると、結晶が溶けだしてしまいます。

なかなか溶けないので、硫酸銅の粒をこのようにステンレス製の薬さじの裏側でつぶして、

粉状にします。こうすると、溶けやすくなります。

なかなか良い形の結晶です。青くてきれいです。

完成すると、このように急激に冷えないようにします。

下に雑巾をしいたり、発泡スチロールをしいたり、雑巾で巻いたりしています。

それぞれの人の考えで工夫することが実験は大切です。

この日は金曜日。2日間部活動は休みです。内田先生曰く、

「毎日結晶の世話をしないときれいな形の結晶にはならない」そうです。

月曜日が不安ですが、とりあえずはこのままで2日間様子を見ることにしました。