3月2日(水)

今日は、銀鏡反応のもう一つのやり方をレポートします。

いろいろな実験を行ってみて、より安全でより効果的なものを探すのだそうです。その結果から、より良い方法で公開選択講座を行いたいと思っています。ひょっとすると、当日は両方の実験を行うかもしれません。

今日の方法は、火力を一切使わない方法です。より安全なので、一度やってみましょう。

〈準備〉

0.1mol/ℓ硝酸銀水溶液、2.0mol/ℓアンモニア水、ブドウ糖2.4g、2mol/ℓ水酸化ナトリウム水溶液、試験管またはスライドガラス、駒込ピペット3本、200mLビーカー、ガラス棒、薬さじ、試験管立て、電子てんびん、薬包紙

〈手順〉

1.200mℓのビーカーにメスシリンダーで硝酸銀水溶液を10mℓ測っていれる。

2.1の水溶液に5mℓの駒込ピペットで、2.0mol/ℓ水酸化ナトリウム水溶液を0.5mℓ加え、酸化銀の黒褐色の沈殿を作る。

3.2の試験管をガラス棒でよくかき混ぜる。

4.3の試験管に駒込ピペットで2.0mol/ℓアンモニア水を1mℓずつ3回に分けて加える。

加えるたびにガラス棒でよくかきまぜる。3mL加えると、ほぼ透明になる。これ以上アンモニア水を加えると、銀メッキがうまくいかなくなる。

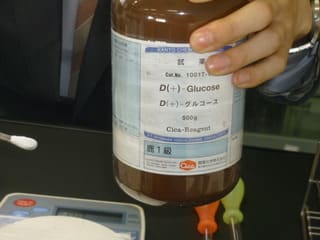

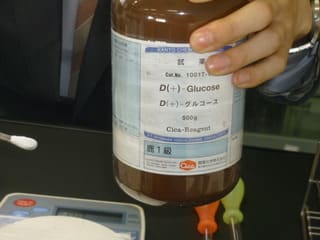

5.ブドウ糖2.4gを薬さじの小さいほうの部分で薬包紙にとり、電子てんびんで正確にはかる。

6.5で測りとったブドウ糖を4の試験管の中に入れる。

7.6の溶液をガラス棒でよくかき混ぜる。

8.試験管の内側の変化に注意しながらひたすら待つ。

(溶液は10~15秒くらいで黒色になり、次におうど色になり、試験管の内側に銀がついていく。)

<実験開始>

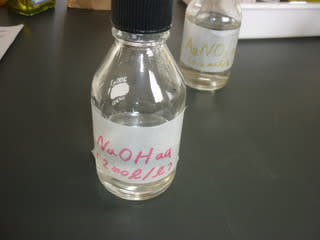

硝酸銀水溶液です。

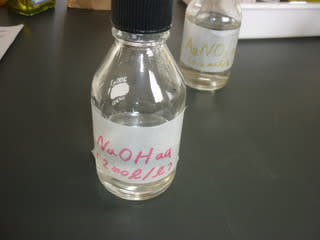

水酸化ナトリウム水溶液です。

いちばん右がアンモニア水です。

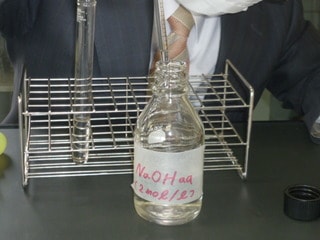

まずは硝酸銀水溶液を10mLとります。

試験管に入れます。

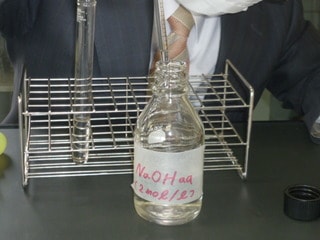

水酸化ナトリウム水溶液を0.5mLとります。

硝酸銀水溶液を入れた試験管に水酸化ナトリウム水溶液を0.5mL加えます。これは加えた瞬間です。

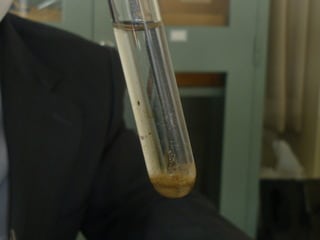

攪拌すると、このように褐色(茶色)の沈殿が出来ます。

完全に混ざったものです。

次にアンモニア水を1mLずつ加えます。

1mL加えた瞬間です。

かくはんしますが、なかなか溶けません。

さらに1mL加えました。

混ぜるとさきほどよりは、少し色が薄くなりました。

さらに1mL加えました。

だいぶ溶けてきた感じです。

このように、下に沈殿が出来てしまいました。

ガラス棒でかき混ぜてみました。

すると、透明な溶液になりました。これが錯イオンの完成です。簡単に言うとガラスに銀をメッキする液ができたということです。

次に電子天秤(てんびん)を用意します。

ブドウ糖0.3gを測りとります。

正確に0.3gです。

このように、試験管に直接ブドウ糖を入れます。

ガラス棒でよくかき混ぜます。

このようなちょっと薄いこげ茶色の溶液が出来ます。

こんな感じです。

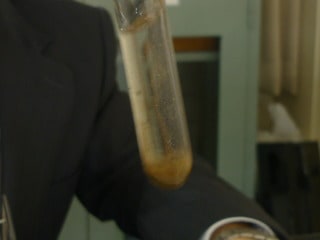

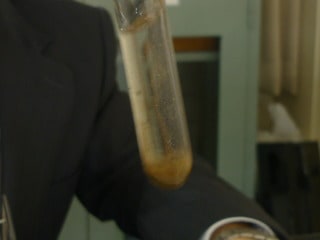

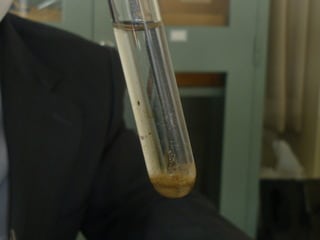

1分後の様子です。溶液全体の色が黒く変化している様子が分かります。

2分後の溶液の様子です。試験管の溶液の上の部分が少し銀色になってきているのが分かります。

3分後の様子です。銀色が増えてきているのがわかります。

4分後です。銀色がかなりはっきりしてきました。

5分後です。試験管の内側全体が銀色になったのがわかります。10分後は完全な銀色になりました。

この実験のよいところは、

① 火力に頼らないので安全である。

② ブドウ糖を使うことにより反応がゆっくりなため、観察しやすい。(ブドウ糖は還元力が小さいから)

このようなことが分かりました。

公開選択講座では、出来るだけ両方実験してみたいと思います。

3月4日(金)は学年末試験が終わるので、部員全員が集まります。その時に、準備を始めようと思っています。

今日は、銀鏡反応のもう一つのやり方をレポートします。

いろいろな実験を行ってみて、より安全でより効果的なものを探すのだそうです。その結果から、より良い方法で公開選択講座を行いたいと思っています。ひょっとすると、当日は両方の実験を行うかもしれません。

今日の方法は、火力を一切使わない方法です。より安全なので、一度やってみましょう。

〈準備〉

0.1mol/ℓ硝酸銀水溶液、2.0mol/ℓアンモニア水、ブドウ糖2.4g、2mol/ℓ水酸化ナトリウム水溶液、試験管またはスライドガラス、駒込ピペット3本、200mLビーカー、ガラス棒、薬さじ、試験管立て、電子てんびん、薬包紙

〈手順〉

1.200mℓのビーカーにメスシリンダーで硝酸銀水溶液を10mℓ測っていれる。

2.1の水溶液に5mℓの駒込ピペットで、2.0mol/ℓ水酸化ナトリウム水溶液を0.5mℓ加え、酸化銀の黒褐色の沈殿を作る。

3.2の試験管をガラス棒でよくかき混ぜる。

4.3の試験管に駒込ピペットで2.0mol/ℓアンモニア水を1mℓずつ3回に分けて加える。

加えるたびにガラス棒でよくかきまぜる。3mL加えると、ほぼ透明になる。これ以上アンモニア水を加えると、銀メッキがうまくいかなくなる。

5.ブドウ糖2.4gを薬さじの小さいほうの部分で薬包紙にとり、電子てんびんで正確にはかる。

6.5で測りとったブドウ糖を4の試験管の中に入れる。

7.6の溶液をガラス棒でよくかき混ぜる。

8.試験管の内側の変化に注意しながらひたすら待つ。

(溶液は10~15秒くらいで黒色になり、次におうど色になり、試験管の内側に銀がついていく。)

<実験開始>

硝酸銀水溶液です。

水酸化ナトリウム水溶液です。

いちばん右がアンモニア水です。

まずは硝酸銀水溶液を10mLとります。

試験管に入れます。

水酸化ナトリウム水溶液を0.5mLとります。

硝酸銀水溶液を入れた試験管に水酸化ナトリウム水溶液を0.5mL加えます。これは加えた瞬間です。

攪拌すると、このように褐色(茶色)の沈殿が出来ます。

完全に混ざったものです。

次にアンモニア水を1mLずつ加えます。

1mL加えた瞬間です。

かくはんしますが、なかなか溶けません。

さらに1mL加えました。

混ぜるとさきほどよりは、少し色が薄くなりました。

さらに1mL加えました。

だいぶ溶けてきた感じです。

このように、下に沈殿が出来てしまいました。

ガラス棒でかき混ぜてみました。

すると、透明な溶液になりました。これが錯イオンの完成です。簡単に言うとガラスに銀をメッキする液ができたということです。

次に電子天秤(てんびん)を用意します。

ブドウ糖0.3gを測りとります。

正確に0.3gです。

このように、試験管に直接ブドウ糖を入れます。

ガラス棒でよくかき混ぜます。

このようなちょっと薄いこげ茶色の溶液が出来ます。

こんな感じです。

1分後の様子です。溶液全体の色が黒く変化している様子が分かります。

2分後の溶液の様子です。試験管の溶液の上の部分が少し銀色になってきているのが分かります。

3分後の様子です。銀色が増えてきているのがわかります。

4分後です。銀色がかなりはっきりしてきました。

5分後です。試験管の内側全体が銀色になったのがわかります。10分後は完全な銀色になりました。

この実験のよいところは、

① 火力に頼らないので安全である。

② ブドウ糖を使うことにより反応がゆっくりなため、観察しやすい。(ブドウ糖は還元力が小さいから)

このようなことが分かりました。

公開選択講座では、出来るだけ両方実験してみたいと思います。

3月4日(金)は学年末試験が終わるので、部員全員が集まります。その時に、準備を始めようと思っています。