HINT。

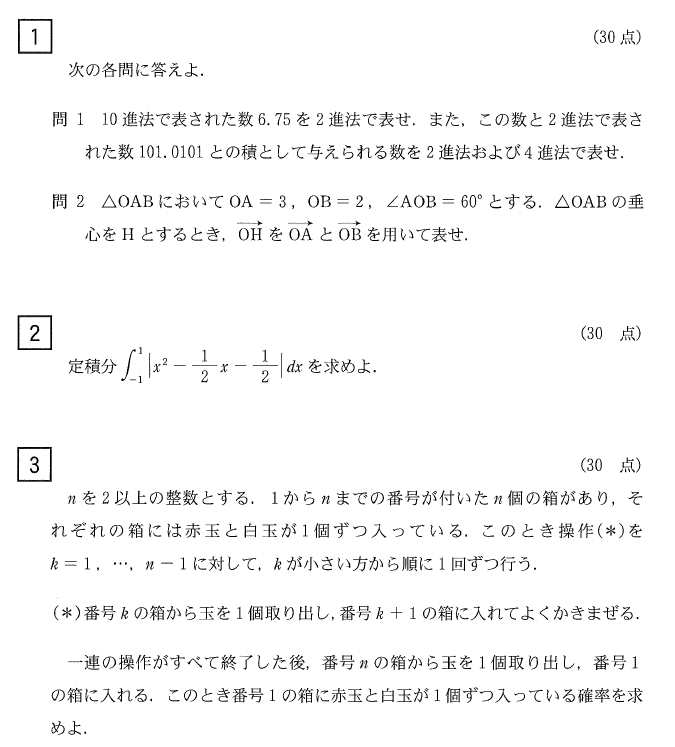

1.1.n進法、1.2.ベクトル 2.絶対値付き定積分 3.確率と漸化式

各分野くまなく勉強してきましたか? という問題です。

共通テストと違い全問記述式なので、1問1問丁寧に演習していこう。

数学力で計算量を減らすべし。

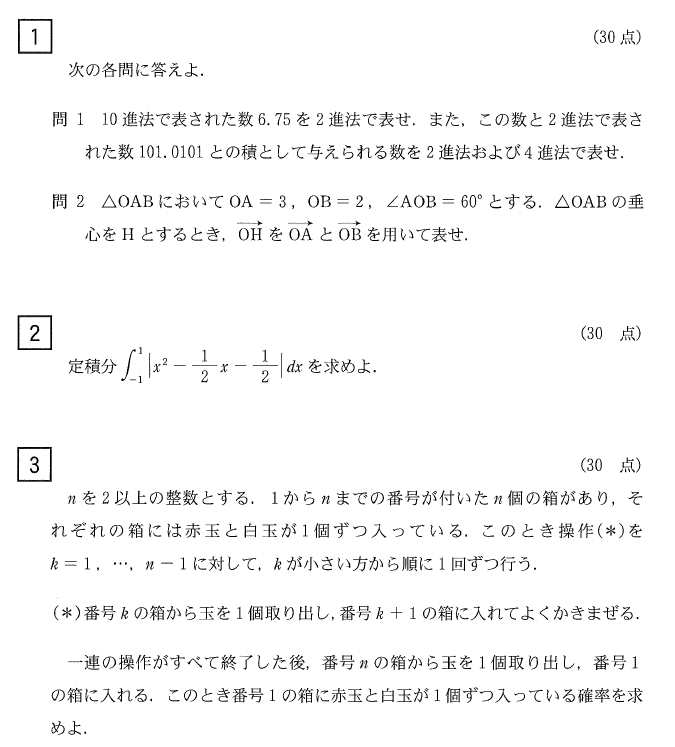

HINT。

1.1.n進法、1.2.ベクトル 2.絶対値付き定積分 3.確率と漸化式

各分野くまなく勉強してきましたか? という問題です。

共通テストと違い全問記述式なので、1問1問丁寧に演習していこう。

数学力で計算量を減らすべし。

HINT。

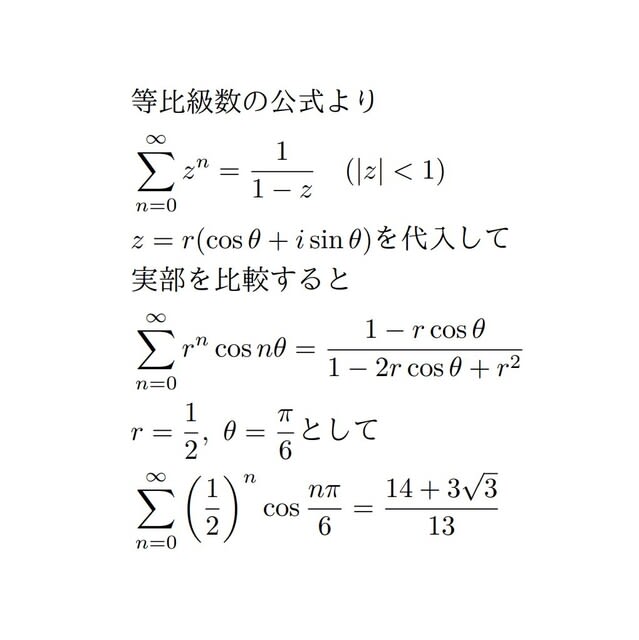

1-1.平面の方程式に注目するのがポイント!

1-2.部屋に分ける問題の視点で見ることがポイント!

数学力で計算量を減らすべし。

3.

date.

date.

HINT。

1.円と3次関数→6次関数→3次関数→増減表→?→終わり。

解法の流れは、以上です。

青チャートの習得は必須だが、それだけでは解けないのが東大数学です。

有効な方法で立ちはだかる壁を乗り越えていこう!

HINT。

4.曲線の長さ、5.三角形の外心、垂心 6.1.対偶、合成数 6.2.平均値の定理

4の計算は少し大変だが、他は京大らしいセンスある良問という感じ。

15点~115点まで得点分布しそうな差がつきやすいセットなので要注意。

分野の偏りが大きい東大数学と違い、満遍なく出題される京大数学。

数学的センス、数学的テクニックを磨いて楽しく解いていこう!

数学力で計算量を減らすべし。

euler_line

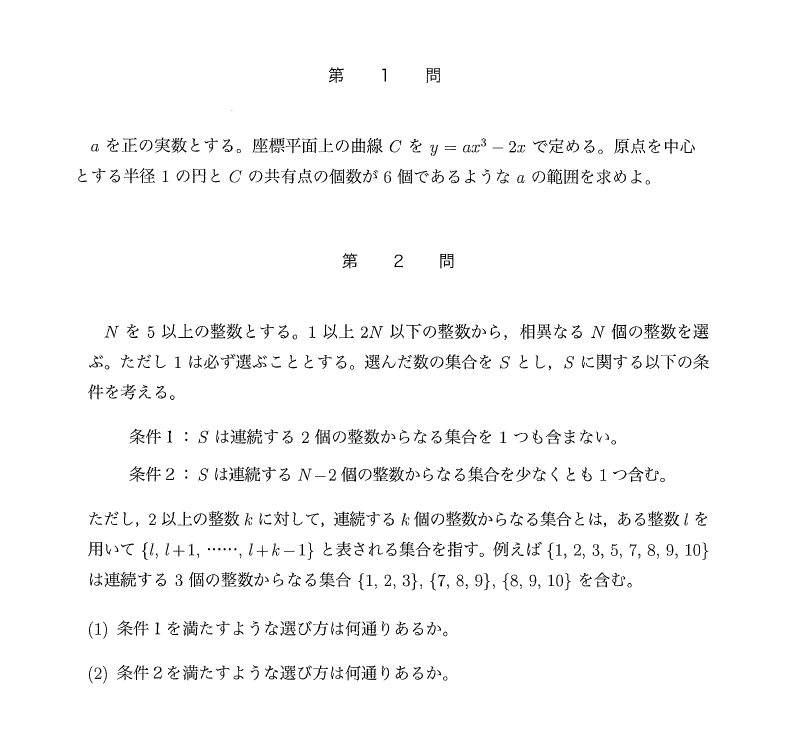

550点満点の結果を用いた、合格最低点(前期理系)の推移図です。点数は小数第四位まで算出(小数第五位を四捨五入)され、厳密に東大合格者が判定されます。

| 年度 | 理一 | 理二 | 理三 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | |

| 2001 | 315.7750 | 57.4% | 311.7875 | 56.7% | 376.1375 | 68.4% |

| 2002 | 334.4000 | 60.8% | 332.4500 | 60.4% | 399.8625 | 72.7% |

| 2003 | 321.2875 | 58.4% | 316.7750 | 57.6% | 383.8625 | 69.8% |

| 2004 | 308.0500 | 56.0% | 309.4000 | 56.3% | 384.2500 | 69.9% |

| 2005 | 310.7750 | 56.5% | 310.5625 | 56.5% | 381.7875 | 69.4% |

| 2006 | 324.6760 | 59.0% | 323.1094 | 58.7% | 394.9647 | 71.8% |

| 2007 | 310.5983 | 56.5% | 304.6760 | 55.4% | 385.6870 | 70.1% |

| 2008 | 314.5889 | 57.2% | 309.7000 | 56.3% | 377.8556 | 68.7% |

| 2009 | 323.3222 | 58.8% | 322.5111 | 58.6% | 380.2111 | 69.1% |

| 2010 | 306.6667 | 55.8% | 307.3778 | 55.9% | 364.2889 | 66.2% |

| 2011 | 325.3000 | 59.1% | 326.3889 | 59.3% | 392.8333 | 71.4% |

| 2012 | 333.9111 | 60.7% | 317.5111 | 57.7% | 382.5000 | 69.5% |

| 2013 | 315.7333 | 57.4% | 302.7333 | 55.0% | 370.3889 | 67.3% |

| 2014 | 307.3556 | 55.9% | 309.7333 | 56.3% | 372.3889 | 67.7% |

| 2015 | 322.9556 | 58.7% | 311.5000 | 56.6% | 377.2889 | 68.6% |

| 2016 | 328.4556 | 59.7% | 314.9778 | 57.3% | 388.6667 | 70.7% |

| 2017 | 347.1889 | 63.1% | 335.3667 | 61.0% | 407.7111 | 74.1% |

| 2018 | 319.1889 | 58.0% | 310.9667 | 56.5% | 392.3444 | 71.3% |

| 2019 | 334.6667 | 60.8% | 330.3778 | 60.1% | 385.3778 | 70.1% |

なお、この合格最低点推移はあくまで目安です。年によって問題の難易度や採点基準は異なるため、単純に難易度比較をすることはできません。さらに、科類ごとの採点基準も、採点の都合上、少なくとも僅かには異なるので、科類間の単純な比較もできません。

東大トップは開成(東京)の144人で、40年連続のトップ。平成、令和とトップは揺るがない。2位は灘(兵庫)の97人、3位は筑波大付駒場(東京)の89人だった。合格者の学類別内訳では、文I、理I、理IIの3学類でトップだ。文IIトップは聖光学院(神奈川)の23人、理IIIトップは筑波大付駒場の14人だった。

東大合格者の上位は私立一貫校の別学校が多いが、今年は西大和学園(奈良)が躍進した。昨年初めて中高一貫の女子生徒が卒業したが、今年は2年目となり快進撃が続いている。過去最高の76人合格で6位、共学校トップに立った。

その他では公立高の躍進が目立った。日比谷(東京)が昨年より23人増の63人。60人を超えるのは1970年の99人合格以来51年ぶりだ。

横浜翠嵐(神奈川)は13人増えて50人合格で、過去最多となった。神奈川には1970年代から1980年代にかけて、東大ランキングトップ10の常連だった湘南も有名だが、3年連続で横浜翠嵐が湘南を上回っている。特に今年は湘南が12人で大差となった。これだけの差は初めてのことだ。

浦和・県立(埼玉)は13人増えて46人合格だ。水戸第一(茨城)は15人増えて23人合格。2000年以来の過去最多の合格者数だった。茨城県には同じ公立トップの土浦第一があるが、東大合格者数で水戸第一が土浦第一を上回るのは1987年以来34年ぶりだ。この2校は4月から公立中高一貫校になる。卒業生が出るのはまだ先だが、今後の発展にも期待できる。

かつては「公立進学高は4年制」などと言われていたが、今は現役合格者が増えている。日比谷は63人中48人が現役で、横浜翠嵐は50人中44人、水戸第一は23人中20人が現役だ。特の女子の合格者が多いことが、現役の割合を押し上げていると見られる。

今年は東大の一般選抜の女子合格者が増えた。昨年に比べて42人増加の598人合格でちょうど2割を占める。しかも合格率(志願者数÷合格者数×100)が、昨年の29.3%から32.2%に上がっている。

女子の合格率が高まったのは、今年の文科類の数学がやさしかったことに理由がある。中高一貫生が得意な数学であまり差がつかず、女子、公立高の躍進につながったと見られる。

文科類の合格者合計を見ると、日比谷は63人中32人、浦和・県立は46人中24人、水戸第一は23人中13人と、これらの学校では文科類の合格者数合計が全合格者の5割を超えている。本来、理科類の合格者数合計は文科類の合格者数合計の1.5倍だから、理科類の合格者が多くて当たり前だ。ちなみにトップの開成は、144人中文科類合格者は52人に過ぎない。

また、コロナ禍で懸念された地元志向だが、志願者で昨年より減ったのは東北、北陸、中・四国、九州だった。感染が拡大している地方からの志願者は増えており、地元志向が強かったわけでもない。東大ともなると、高校生の早い段階から志望していたと見られ、そうそう志望校を変えなかったようだ。

特色入試の法学部後期を除いた京大は、北野(大阪)が4年連続トップとなった。2位は洛南(京都)と東大寺学園(奈良)だ。

東大とは違って京大では中高一貫校の合格者が増えている。洛南が19人増の70人、東大寺学園、西大和学園、大阪星光学院(大阪)の3校は11人増だった。

公立高では天王寺(大阪)が昨年の76人から53人に23人減、膳所(滋賀)が60人から46人に14人減など。公立高の伸び悩みと私立一貫校の躍進が目立った。

学部別のトップ校を見ると、総合人間学部が膳所、洛北(京都)、北野の4人、文学部が堀川(京都)の7人、教育学部が静岡(静岡)、旭丘(愛知)、天王寺、三国丘(大阪)、奈良(奈良)、広島大附福山(広島)、熊本(熊本)の2人、法学部が西大和学園の14人、経済学部が北野の9人。

理系では、理学部が洛南の9人、医学部医学科が灘の14人、医学部人間健康科学科が金沢泉丘(石川)、旭丘、嵯峨野(京都)、北野、大阪桐蔭(大阪)の4人、薬学部が北野の7人、工学部が北野の33人、農学部が北野の17人だった。

東大と京大の合格者合計を見てみよう。トップは開成。京大合格者数は未発表だが、東大合格者数だけでもトップだ。2位は西大和学園で、これは初めてのことだ。今までは灘が占めていたが、京大合格者が多い学校が上位にきているのが特徴だ。

今年は昨年と逆になり、東大では公立高が躍進し、京大では中高一貫校の巻き返しが見られた。

コロナ禍で休校期間があったが、進学校からはこの時期をうまく活用した生徒が大きく伸びたと聞く。部活動や学校行事ができなかったことで学習に専念でき、しかも自分で工夫して学んだことで、結果に結びついた生徒も多かったようだ。

HINT。

黙々と計算する。

普段から1つ1つ丁寧に最後まで計算すべし。

東大は、受け身ではなく能動的な学習を求めている。

HINT。

1.頂点の動きに注目するのがポイント!

2.複素数の動きをベクトル的視点で見ることがポイント!

数学力で計算量を減らすべし。

oota.

HINT。

具体例4,2で実験して書き出してみるのがポイントだが、

割と大変なので全体の時間配分に考慮するのもポイント!

数学力で計算量を減らすべし。

(2)(3)を飛ばして(4)が解けてしまうのも東大らしい!?

今年も国公立大前期日程の合格者が出そろった。まずは東大の合格者数ランキングを見よう。

1位は144人で開成(東京)。このままトップになると見られており、そうなれば1982年から40年連続で1位だ。コロナ禍でもオンライン授業を4月から実施し、生徒らも自主的に勉強に取り組み、授業が遅れることはなかったという。

公立校も健闘している。日比谷(東京)は63人で昨年より23人も増やした。60人を超えたのは1970年の99人以来だ。横浜翠嵐(神奈川)は49人で23人増、県立浦和(埼玉)は46人で13人増、岡崎(愛知)は31人で12人増だった。

教育ジャーナリストはこう見る。

「大学入学共通テストの平均点が高かったことが関東圏や都市部の公立校で強気の出願につながり、合格者が増えたのではないか。他方で、中国・四国など地方では志願者が減っており、合格高校にもその影響が出ていると思います」

公立校の躍進についてはこう見る。

「関東や近畿、中部で志願者が増えており、合格者も増えている。緊急事態宣言が出ている大都市の受験生は東京に出てくることを気にしなかった一方で、宣言の出ていない地域では東大を敬遠した可能性があります」

京大では北野(大阪)が4年連続でトップだが、私立中高一貫校で合格者の増加が目立つ。特に西大和学園(奈良)は京大と東大で増やし、それぞれ4位、5位に入った。「東大に加え、京大にも合格者を出す余裕が出てきた。横綱のようになってきている」と見る。

新型コロナの感染拡大は、個別試験(2次試験)の実施にも影響を与えた。横浜国立大は実施を取りやめた。宇都宮大と、信州大の2学部も中止した。

横浜国立大に合格した高校を見ると、トップは柏陽32人(前年17人)で、横浜翠嵐29人(同13人)、湘南25人(同19人)と続いた。県内進学校が合格者を増やし、上位を占めた。 「基礎学力のある生徒が多い進学校を中心に合格者が増えた。2次試験で挽回しようとしていた生徒は残念な思いをしたはず。今年の入試は英語民間試験や記述問題の導入見送りもあり、最後まで入試に振り回された受験生も少なくなかったと思います」

以下は、10日時点での東大合格者数上位20校。

(1)○開成(東京) 144人(106人)

(2)○灘 (兵庫) 97人(75人)

(3)○麻布(東京) 82人(49人)

(4)○聖光学院(神奈川) 79人(69人)

(5)○西大和学園(奈良) 76人(51人)

(6)○桜蔭(東京) 71人(61人)

(7)○渋谷教育学園幕張(千葉) 67人(46人)

(8) 日比谷(東京) 63人(48人)

(9)○駒場東邦(東京) 56人(38人)

(10)横浜翠嵐(神奈川) 49人(44人)

(11)○海城(東京) 47人(43人)

(11)○栄光学園(神奈川) 47人(34人)

(13) 浦和・県立(埼玉) 46人(25人)

(13)○浅野(神奈川) 46人(37人)

(15)○久留米大附設(福岡) 36人(27人)

(16)○渋谷教育学園渋谷(東京)33人(28人)

(16)○早稲田(東京) 33人(24人)

(18)○ラ・サール(鹿児島) 32人(23人)

(19) 岡崎(愛知) 31人(19人)

(19)○甲陽学院(兵庫) 31人(17人)

(合格実績のある学校への週刊朝日とサンデー毎日、大学通信の合同調査を基にした速報値で、数値は今後変動する可能性がある。○は私立。右端のかっこ内は現役合格者数) ※週刊朝日3月26日増大号の記事に加筆

HINT。

黙々と計算しながら考える問題。

普段から1つ1つ丁寧に最後まで計算すべし。

今年も4年連続で確率からの出題なし。空間図形の出題もなし。

東大は、大量の計算を楽々こなす体力を君に求めている。

HINT。

f',f'',f'''・・・黙々と計算する。

普段から1つ1つ丁寧に最後まで計算すべし。

楽をしよう、なんてことを考えては負ける。

東大は、大量の計算を楽々こなす体力を君に求めている。