「中学生のころ、数学者である叔父に「数論の3つの真珠」(日本評論社)という本をもらいました。

ロシア人数学者の著者が、長年数学者たちを悩ませてきた難問を解説しています。

180ページほどの本ですが、載っている問題は3問だけ。

数十ページを割いて1問を読み解いているのです。

難問とはいえ、基礎としている知識はすべて、小学生でもわかる非常にシンプルなものです。

「魔法みたい」と感じ、数学の魅力に取りつかれました。

大学受験のころを振り返ると、苦手としていた科目はとくにありませんでした。

それだけを聞くとまるですごそうに聞こえるのですが、私は他の方に比べ、学んだ時間がきっと長いのです。

寝食を忘れのめりこんだ時期が、どの教科にもありました。数学でいうと、食事をしているときも授業中もずっと問題を考えていて、1、2カ月後に「解けた!」などということもありました。

そういうときは「あれも違う」「これも違う」と頭の中で山ほど失敗して挫折して悪戦苦闘して、だんだん考えが研ぎ澄まされていきます。

徐々にその問の本質のようなものが見えてきて、少し気が抜けたときにふっともう一回考える…そんなときに急に問題が解けることもあります。

数学の問題を解くことは、山登りに似ていると感じています。」

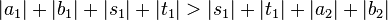

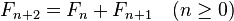

は

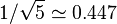

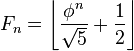

は が最大で、それを超えることはない。従って、第2項を略した次の式は Fn の値を 0.447 以下(n > 4 のとき1%以下)の誤差で与える

が最大で、それを超えることはない。従って、第2項を略した次の式は Fn の値を 0.447 以下(n > 4 のとき1%以下)の誤差で与える

は

は