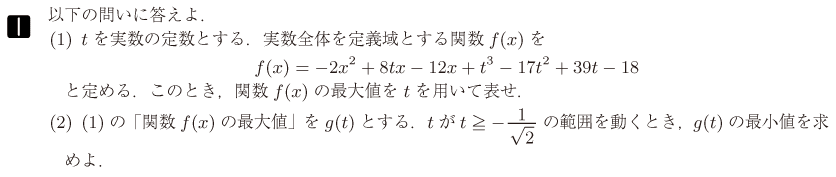

※2次、3次関数の最大最小問題で基本の数学的作法が出来ているかを確認する問題。

「日頃の勉強スタイル」が問われる東大らしい作問です。

This is Todai。 (どこが?)

※有名大学合格への緻密で親切な戦略的指導をしてくれるのは指導力のある講師が揃っている桜だけです。

Do it now !

ふ、ふ、ふ~ん・・・。とりゃ~。分かった!

HINT。

黒3、赤4、白5

1.黒白8のすき間に赤を入れる→計算

2.白のすき間に黒を入れる(3通りの場合分け)→赤を入れる→計算

ふ、ふ、ふ~ん・・・。とりゃ~。分かった!

HINT。

1.文系数学のお手本のような良問です

2.場合分け、手際よい処理などで大きな差がつく

ふ、ふ、ふ~ん・・・。とりゃ~。分かった!

HINT。

1.部分積分法→定積分の計算

2.2通りの解法で計算 x^5-1

ふ、ふ、ふ~ん・・・。とりゃ~。分かった!

HINT。

1.パラメタ表示に置き換え→計算

2.線分の長さ→x座標の差→2乗→置き換え→4次関数→計算

【今年の1問】高槻中

(問題文)

平行四辺形ABCDを,直線lのまわりに1回転させてできる立体P,直線mのまわりを1回転させてできる立体Qについて,Pの体積とQの体積の比を求めなさい。

《解説》

では,本題

…コメント…

もちろん,この公式を使わずに解けますが,受験生の正答率,時間短縮に大きく関わったと思います。

実力が正当に試された良い選抜問題だと感じます。

それにしても,「パップス・ギュルダン」って呼びにくいですよね^_^;。

東京大学(前期)は2022年度入試で志願者数が4年ぶりに増加した反動はなく対前年指数100と前年並。第1段階選抜通過ラインは、文科一類が615点(68.3%)、文科二類が640点(71.1%)、文科三類が615点(68.3%)、理科一類が690点(76.7%)、理科二類が690点(76.7%)、理科三類が745点(82.8%)と予想。

第1段階選抜実施基準倍率を3.5倍から3.0倍に厳しくした理科三類の第1段階選抜通過ラインが高く、出願にあたっては注意が必要だ。

また、例年共通テスト後に、第1段階選抜通過ラインの高い科類から低い科類へ、あるいは個別試験の合格レベルを考慮して、科類間の志望変更がみられるので注意してもらいたい。

京都大(前期)は、全体で対前年指数109の増加、文理別でも文系107、理系110といずれも増加。第1段階選抜通過ラインは、経済学部(文系)が900点満点で580点(64.4%)、経済学部(理系)が800点満点で630点(78.8%)と予想。

その他、教育学部(文系)610点(67.8%)、教育学部(理系)610点(67.8%)、総合人間学部(文系)690点(76.7%)、総合人間学部(理系)670点(74.4%)、医学部人間健康科学科590点(65.6%)と予想。

医学部医学科は、2022年度入試で志願者数が減少した反動から対前年指数116の増加、ハイレベルな入試が継続し、2段階選抜の実施については、基準点630点より高い685点(76.1%)と予想している。

全国国公立大医学部医学科(前期)は、全体では対前年指数111と増加。一般枠と地域枠等別でも、一般枠は指数110、地域枠等は指数119といずれも増加している。