子どもの日にNHK教育テレビで放送された、第38回小学生将棋名人戦決勝大会を録画しておいたのですが、ずっと忘れていて、今頃になって気がついて観戦しました。

いやぁ~、驚きました。大熱戦!・・・というよりも、放映された準決勝戦2局と決勝戦の計3局が、すべて大逆転勝利によるものだったんですね。久方ぶりにテレビの前で手に汗を握りました。

下手の横好き程度の棋力ですので、以下の記載はすべて森内俊之名人の解説をもとにしています。

大逆転その1。準決勝第一局。

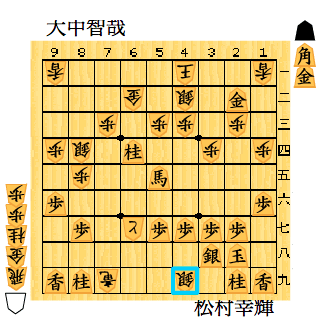

後手番の大中君が4九銀不成と金を取った場面です。

ここで後手玉に詰みがありやなしや。1手30秒の秒読みですからタイヘンです。先手番の松村君、必死に考えたのですが読み切れませんでした。

森内名人が答を出してくれました。

正解は、▲3二金打つ。 △5一玉、▲4二金。これは取れない。△同玉と取ると、3三角と打たれて簡単な詰み。で、△6一玉と逃げる。そこで、▲5二金と寄せるのがウマイ手。取らずに△7一玉と逃げても、▲6二金からのわかりやすい詰み。△5二同金と取ると、▲7二銀、△6二玉、▲7一角、△5一玉、▲5二桂成、△同玉、▲6一銀不成以下、これもわかりやすい詰みです。

あ~、彼らくらいの棋力なら逃すはずのない簡単な勝ち筋なのに、秒を読まれて動転してしまったのでしょうね、ついに発見できませんでした。大中君が勝ちを拾いました。

大逆転その2。準決勝第二局。

竜に当たっていた金をぶつけた△4二金が、実は負ければ敗着となる一手でした。ただ、惜しむらくは先手の伊藤君が正着を見つけられなかったこと。。。

▲4二同竜、これが即詰みの一手。△同銀は、どっちの銀でも一緒ですが、金を2枚もっていますから、2三と3二に金を並べて勝ちです。△4二同飛と取っても、▲2三金、△3一玉、▲4三桂で、分かりやすい詰み。玉が逃げれば▲5一金、桂馬を取れば▲3二金と打って先手の勝ちです。あ~、これもまた詰み筋を発見できずに、伊藤君は敗れてしまいました。

大逆転その3。決勝戦。

ともに相手が詰み筋を逃しての逆転勝利を手にした大中君と岡本君が、決勝戦に進みました。得てして、こういうときは「二度あることは三度ある」もの。

局面は、形勢不利な先手大中君が、▲6八同角と開き直ったところ。先手は手駒が豊富で、後手玉に受けはありません。さあ、ここで後手番の岡本君に先手玉を詰ますことができるかどうか。。。

銀が3枚、手駒にあります。彼らほどの実力をもってすれば、この詰め将棋はそんなに難しいものではないはず。でも、これを勝ちきれば小学生名人の栄冠が自分のものになるのです。さすがに頭の中が真っ白になってしまったんでしょうね。岡本君は間違えてしまい、勝利がこぼれ落ちてしまいました。。。

正解は、△9七銀。▲同桂なら、△8九銀、▲同玉、△7八銀、▲9八玉、△8七金までの詰み。▲9七同玉には、△8八銀、▲9八玉、△8九銀不成、以下同じ筋で後手の勝ち。

以上、準決勝と決勝の計3局、いずれも詰みを逃した側が負けてしまいました。これが勝負というものでしょうか。。。

特に、準決勝第二局で敗れた伊藤君が、検討の場で森内名人から勝ち筋を教えて貰ったときの表情が忘れられません。天を仰ぎ、頭を抱えて、読み切れなかったことへの自責と悔恨から、溢れるように流れ出た涙・・・。こちらも、思わずもらい泣きしてしまいました。

たかが将棋と言うなかれ。されど将棋であり、彼らにとってはおそらく一生忘れられない勝敗の分岐点だったに違いない。松浦静山の剣術書『剣談』にいわく、

< 勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし >

勝者にとっては、まさにその言葉どおりの3局でした。勝ったのではない、相手が負けて(間違って)くれたのです。自分は勝たせてもらっただけ、それが本心ではないでしょうか。。。

勝者もあれば敗者もある。今回の対局に登場した小学生たち、いずれそう遠くない将来にきっとプロ棋士として私たちの前に再登場してくれることでしょう。小学生名人となった大中君、惜しくも逃した岡本君、準決勝で勝ち筋を発見できずに敗退した松村君と伊藤君、この4人に力の差はありません。みんなで切磋琢磨して、大きく成長した姿をまた私たちに見せてください。応援しています。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます