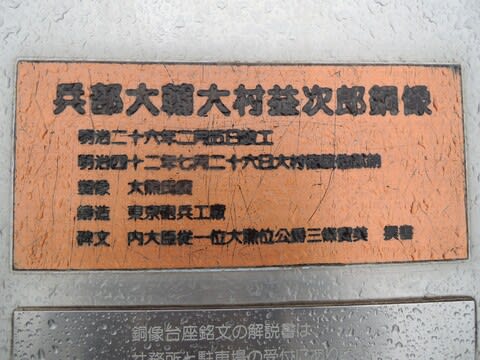

明治26年、門人らの篤志(とくし)で完成したこの銅像は、日本最初の西洋式銅像で、たちまち東京の新名所となりました。

高さ12メートル。彫刻家 大熊氏廣(おおくまうじひろ)制作です。

(靖国神社ホームページより)

筒袖羽織(つつそでばおり)に短袴(たんこ)を着け、左手に双眼鏡を持った大村益次郎銅像は、江戸城富士見櫓(ふじみやぐら)から北東方面の上野に籠もる彰義隊(しょうぎたい)を凝視している姿をモデルにしたとも言われています。

銅像台座の文章は三條實美(さんじょうさねとみ)による大村益次郎顕彰文です。

弓矢をデザインした鉄柵と大砲8門(もん)が配置されていましたが、昭和18年に撤去され、陸軍省に献納されました。

現在も、基壇(きだん)には鉄柵の跡が残っています。

「日本陸軍の父」といわれ、司馬遼太郎作「花神(かしん)」の主人公ともなった大村益次郎(村田蔵六)は、長州藩の出身で蘭学にすぐれ、維新政府に参画して、近代的軍隊の基礎を作りました。

また靖國神社の前身である招魂社を九段坂上に建立することを決定しました。ところが、大村に反感を持つ士族らに京都で襲われて重傷を負い、招魂社創建直後の明治2年、大阪で歿しました。

亨年47歳でした。

大村益次郎の説明です。

全国の戦歿者の妻たちが所属する日本遺族会婦人部からの献金により、昭和40年に建設されました。

靖国の時計塔

国の繁栄と平和への祈りを、永く後世に伝えようとするブロンズの時計塔です。

靖国の時計塔

国は、昭和三十八年四月一日「戦没者等の妻に対する特別給付金支給法」を制定し、戦没者の妻の特別な立場を認め、慰藉の方途を講じました。

この感激を記念して、奉納いたします。

昭和四十年十月

財団法人 日本遺族会婦人部

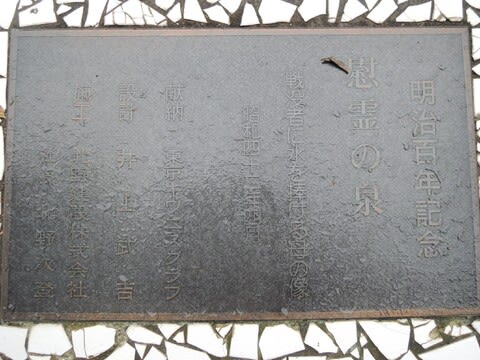

慰霊の泉

異境の厳しい戦場で、「お母さん、水を!」と叫びながら息を引き取った兵士たちを偲んで、国際的社会奉仕団である社団法人東京キワニスクラブから、明治百年を記念して昭和42年に奉納されました。

この彫刻は清らかな水を捧げる慈愛にあふれる母を、抽象的に表現したものです。

作品の下にあるのが

戦跡の石

激戦の戦跡では、遺骨収集も困難を極めます。

硫黄島、グアム島他各戦地を象徴する石、計51個が集められ、うち半数の25個が展示されています。「慰霊の泉」とともに東京キワニスクラブの奉納です。

出征を見送る家族の像

令和2年10月、徳島県遺族会奉納により建立されました。

国の為に尊い一命を捧げられた御祭神の家族が、我が子、兄弟、夫、父等を見送る際に抱かれたせつない愛慕の情を後世に伝えるものです。

制作は鎌田邦宏氏、鋳造は阪井鋳金所阪井泰彦氏によるものです。

靖国神社

東京都千代田区九段北3-1-1