東京駅です。

丸の内南口です。

ドームの天井を見上げます。

拡大

創建時の石膏パーツが取付けられたレリーフ

戦災復興工事によって設置されたドーム天井裏に、創建当初のレリーフの一部が残存していました。その表面はほとんど焼け落ちていましたが石膏によるパーツには保存可能なものがありました。復原に際し、残存した創建時の石膏パーツが、一部取り外され強化剤含浸の上、南ドームのアーチレリーフに取り付けられました。(黒い部分)

拡大

ドーム下の八角コーナーには、左を向く八羽の勇猛な鷲が取り付けられています。両翼を広げた約2.1mの大鷲は細部にわたり躍動感にあふれています。

拡大

干支の彫刻は、ドーム内の8カ所のコーナーに、その干支の方位に従って十二支のうち八支の彫刻が配置されています。残りの四支、子(ねずみ/北)、卯(うさぎ/東)、午(うま/南)、酉(とり/西)は省かれています。いずれも灰緑色をバックにガラス繊維強化石膏(GRG)で作られています。

東京駅駅前広場の南側です。

男性が両手を広げた祈りの像があります。

愛

αγάπη

愛の像(アガペの像)

「アガペ」とは、ギリシャ語「αγάπη」(アガペー)、神の人間に対する愛、「無償の愛」の意味という。

製作は横江嘉純

Wikipediaより

横江 嘉純(よこえ よしずみ、1887年(明治20年)5月 - 1962年(昭和37年)2月14日)は、日本の彫刻家。塑像を得意とし、木彫、大理石像、洋画も遺した。

戦争犯罪(戦犯)で捕まり獄死、法務死した人々の遺書をまとめた「世紀の遺書」の収益金の一部で建てられたとのこと。

東京都のマンホール蓋

東京駅丸の内駅前広場の北西端に彫刻があります。

正二位勲一等子爵井上勝君像

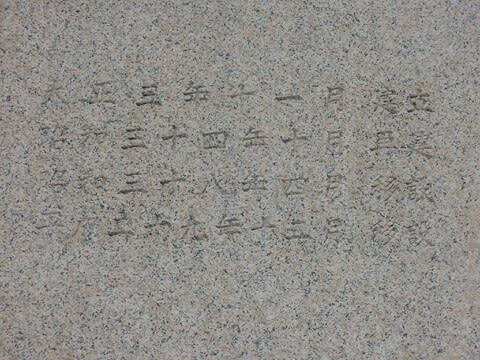

君自明治初年専任創設鐵道之事拮据経營基礎始立盡心斯業抵老不渝四十三年夏力疾訪制歐洲歿子塗次可謂斃而後巳矣茲同志胥謀鋳君像置諸東京車站以傳偉績於不朽云大正三年十一月建

井上勝(一八四三年~一九一○年)

明治期の鉄道専門官僚

江戸時代末期の長州藩(現在の山口県萩市)に生まれる。一八六三年(文久三年)、英国ロンドンに密航留学し、西欧の近代技術を学び、明治維新直後一八六八年(明治元年)に帰国。

一八七二年(明治五年)、日本最初の新橋ー横浜間をはじめ、初期の主要路線の敷設を主導する役割を担い、この功績から「鉄道の父」と呼ばれている。

一九一○年(明治四十三年)、欧州鉄道観察中に病に倒れ、若き日に過ごしたロンドンで息をひきとる。享年六十八歳。

大正三年十一月建立

昭和三十四年十月再建

昭和三十八年四月移設

平成二十九年十二月移設

初代の銅像は、本山白雲の制作で、金属供出により撤去されました。

昭和34年、朝倉文夫により再建されました。

東京駅

東京都千代田区丸の内1丁目9-1

東京駅の北西に位置する、日本工業倶楽部会館です。

登録有形文化財(建造物)

東京駅駅頭に建つアメリカ式オフィスビルの形態にユーゲント・シュティルの意匠を加味した大正建築。

我が国工業界のシンボル的建築で、正面中央パラペット上部の人像彫刻は当時の二大工業(石炭と紡績)を表す。

設計は横河工務所、松井貴太郎の担当とされる。

彫刻は、小倉右一郎の制作。

「日本初の本格的コンクリート彫刻」とのこと。

日本工業倶楽部会館

東京都千代田区丸の内1-4-6

余談

さらっと書いているけど、3点とも作者調べるのにけっこう苦労しました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます