日銀がマイナス金利政策の解除を決めてから1年が過ぎた。この1年で大きく変わったのは物価をめぐる環境だ。

植田和男総裁は「現在はデフレではなく、インフレの状態にある」との認識を示す。

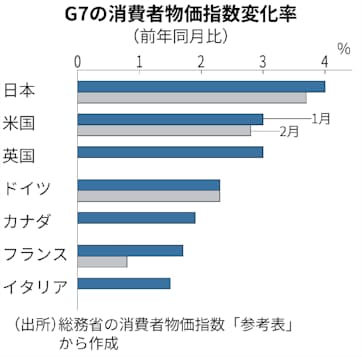

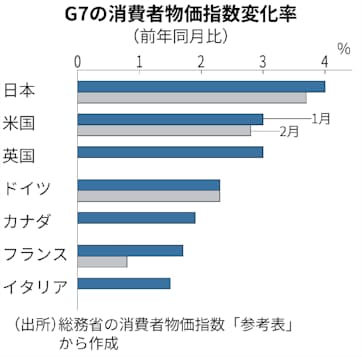

総務省が21日発表した2月の消費者物価総合指数(CPI)は総合で前年同月比3.7%上昇した。同省の参考表によると、米国(2.8%上昇)やドイツ(2.3%上昇)、フランス(0.8%上昇)を上回った。

1月分は主要7カ国(G7)の結果が出そろっており、日本の上昇率が最も高かった。仮に2月も英国などに追い越されなければ、4カ月連続の首位となる。

米国赴任中の50代の男性会社員は一時帰国した時に「コンビニエンスストアで少し買い物をしたら2000円近くになってしまった」。

円安基調もあって米国との比較では食べ物や雑貨は圧倒的に安いが、数年前より値段がかなり上がっていることに驚いたという。

「瞬間風速」とはいえない物価上昇

2000年を100とした指数でみると、日本は2月時点で110.8となったのに対し、米国は約185。日本で長くデフレ状態が続いたことが背景だ。

インフレ首位というのは物価水準ではなく、あくまで1年前と比べた変化率だが、物価上昇は「一時的」「瞬間風速」とは言えなくなっている。

ニッセイ基礎研究所の斎藤太郎経済調査部長は「電気・ガスの支援策が終了することや、企業が値上げに積極的になっていることもあり、年後半まで3%程度の物価上昇率が続く」とみる。

経済協力開発機構(OECD)が17日に公表した経済見通しによると、日本の25年のインフレ率は3.2%で、G7で最も高くなるとの見方を示した。

26年は2.1%で4番目で真ん中に位置しており、ほかの国と比べて遜色ないレベルだ。

日銀は物価安定の目標について、CPIの前年比でみて2%としているが、最近は2%を超える水準が続く。

今後はトランプ米政権の関税政策やコメ価格高騰などで不確実性が高いなか、2%程度の水準にうまく軟着陸できるかが焦点になる。

雇用者報酬も主要国と遜色なく

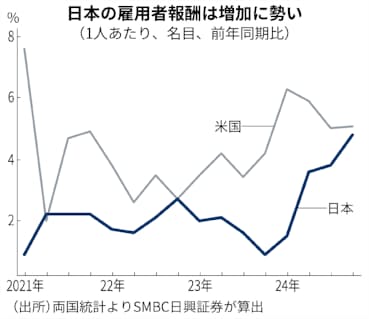

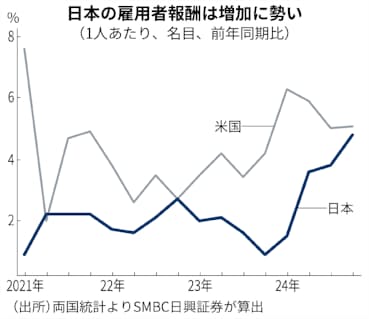

肝心の賃金はどうか。賃金統計は各国で基準が異なるため、1人あたり雇用者報酬(名目)で比較してみた。

SMBC日興証券によると、日本は2024年10〜12月期に前年同期比4.8%増となり、G7の中では英国(5.5%増)、米国(5.1%増)に次ぐ伸び率となった。

デフレ下にあった日本は、賃金の増加も主要国のなかで出遅れてきた。しかし24年度の賃上げを機にG7諸国とさほど変わらない状況になりつつある。

今のところ、25年度も同程度の賃上げが予想されている。連合が21日発表した25年春季労使交渉の第2回回答集計では、基本給を底上げするベースアップ(ベア)と定期昇給(定昇)を合わせた賃上げ率の平均が5.40%となり、前年同時期の集計を0.15ポイント上回った。

<picture class="picture_p166dhyf"><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6159703021032025000000-5.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=369&h=319&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=f31b7c2602c81d55059831cc6574c58f 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6159703021032025000000-5.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=738&h=638&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=c9763587e1f609d1c3c6b46d4170ad77 2x" media="(min-width: 1232px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6159703021032025000000-5.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=369&h=319&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=f31b7c2602c81d55059831cc6574c58f 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6159703021032025000000-5.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=738&h=638&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=c9763587e1f609d1c3c6b46d4170ad77 2x" media="(min-width: 992px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6159703021032025000000-5.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=369&h=319&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=f31b7c2602c81d55059831cc6574c58f 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6159703021032025000000-5.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=738&h=638&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=c9763587e1f609d1c3c6b46d4170ad77 2x" media="(min-width: 752px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6159703021032025000000-5.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=369&h=319&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=f31b7c2602c81d55059831cc6574c58f 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6159703021032025000000-5.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=738&h=638&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=c9763587e1f609d1c3c6b46d4170ad77 2x" media="(min-width: 316px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6159703021032025000000-5.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=369&h=319&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=f31b7c2602c81d55059831cc6574c58f 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6159703021032025000000-5.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=738&h=638&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=c9763587e1f609d1c3c6b46d4170ad77 2x" media="(min-width: 0px)" /></picture>

<picture class="picture_p166dhyf"><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6145270018032025000000-6.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=362&h=357&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=2b7cefcd0d5881ad878785adcb15f07e 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6145270018032025000000-6.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=724&h=715&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=f4eb0c558e3141728a2b84e4904c2860 2x" media="(min-width: 1232px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6145270018032025000000-6.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=362&h=357&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=2b7cefcd0d5881ad878785adcb15f07e 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6145270018032025000000-6.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=724&h=715&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=f4eb0c558e3141728a2b84e4904c2860 2x" media="(min-width: 992px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6145270018032025000000-6.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=362&h=357&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=2b7cefcd0d5881ad878785adcb15f07e 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6145270018032025000000-6.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=724&h=715&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=f4eb0c558e3141728a2b84e4904c2860 2x" media="(min-width: 752px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6145270018032025000000-6.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=362&h=357&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=2b7cefcd0d5881ad878785adcb15f07e 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6145270018032025000000-6.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=724&h=715&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=f4eb0c558e3141728a2b84e4904c2860 2x" media="(min-width: 316px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6145270018032025000000-6.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=362&h=357&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=2b7cefcd0d5881ad878785adcb15f07e 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6145270018032025000000-6.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=724&h=715&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=f4eb0c558e3141728a2b84e4904c2860 2x" media="(min-width: 0px)" /></picture>

ただ物価変動の影響を除いた実質賃金は依然としてマイナス基調を脱しておらず、賃上げは道半ばといえる。

企業はロシアによるウクライナ侵略後の原材料高や円安に伴う輸入価格の上昇を理由に値上げに動いてきた。原材料高や円安は足元で一服しており、SMBC日興証券の牧野潤一チーフエコノミストは「企業は高収益を続けるなか、輸入物価も落ち着き始めており、賃上げをする余力がある」と指摘する。

主食のコメが物価高を主導している点や実質賃金が減少傾向を続けている点など、家計にとって厳しい物価高になっている面は否めないが、日本も米欧と同様に日常生活でインフレを感じる「普通」の国になりつつある。

<form class="formWrapper_fu4qb2z" name="article-ask-question-form"></form>

日本・海外の金融政策の「先読み」や金融ビジネスの裏話を、経験豊富なエディター陣が解説します。普段の金融報道に「プラス」を与えるコラムです。

日経記事2025.3.23より引用

------------------------------------------