何もない場所にエネルギーが一瞬で現れる――。SFのような話だが、不思議な「量子」の振る舞いを使うと実現できるという理論が注目を集める。2022年には実験に成功した。

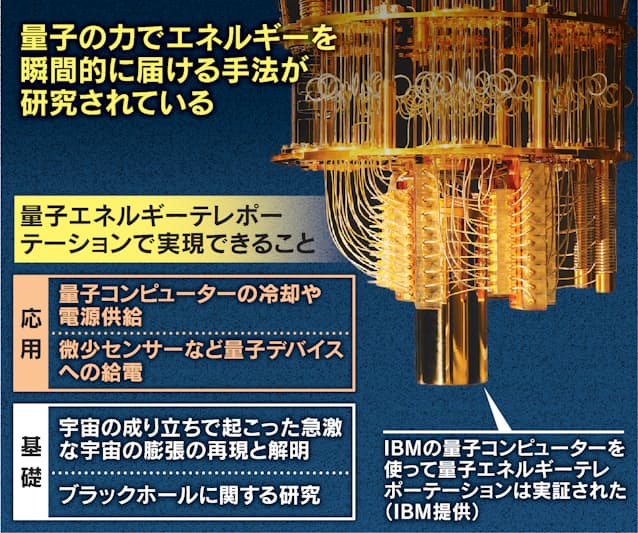

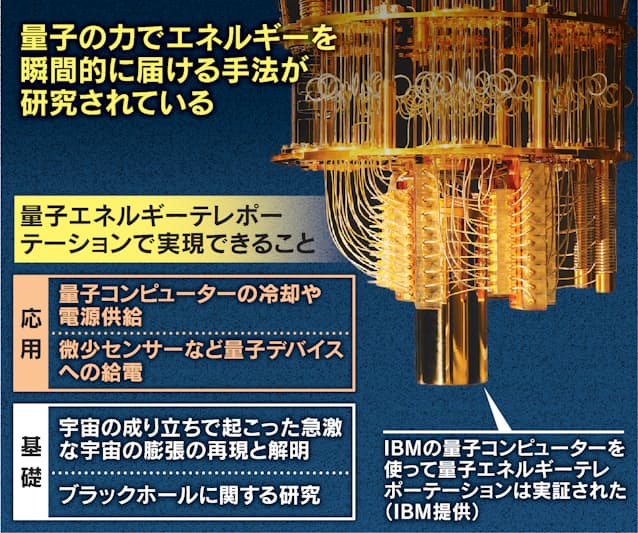

「量子エネルギーテレポーテーション(QET)」と名付けられたこの研究には日本人も貢献しており、将来は量子コンピューターなどの実用に欠かせない技術になるかもしれない。

「手品のように何もない場所からエネルギーを取り出すイメージだ」。QETの理論を最初に発表した東北大学の堀田昌寛助教はそう話す。

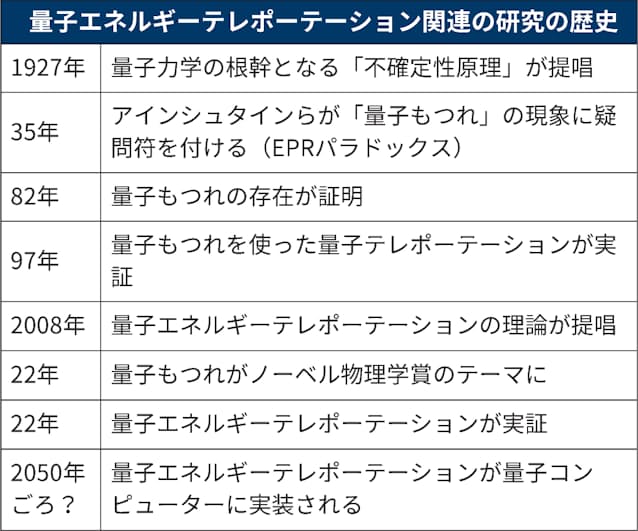

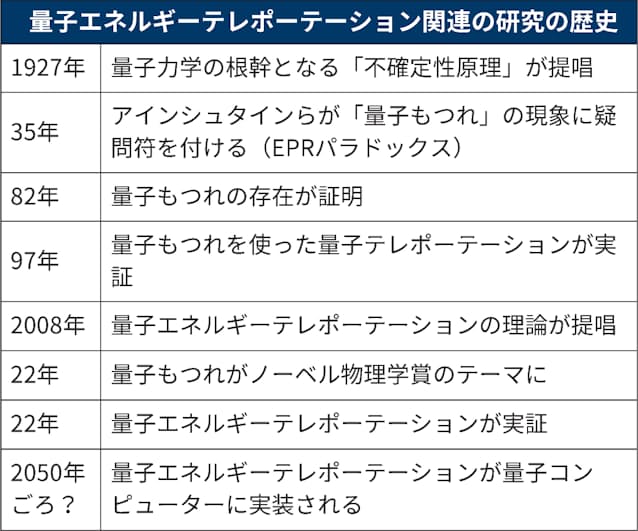

堀田氏が08年に発表した論文が元になり、実証された22年以降、注目度が急激に高まっている。

米国の著名科学雑誌「クオンタ・マガジン」は23年に起きた物理学のブレークスルーの一つに、重力波の観測などと並んでQETの実証を上げ「quantum magic(量子魔法)」と呼んだ。

基礎実験の段階で現時点ではわずかな熱しか動かせないが、将来の応用について堀田氏は「量子コンピューターの熱管理が有力だろう」と話す。

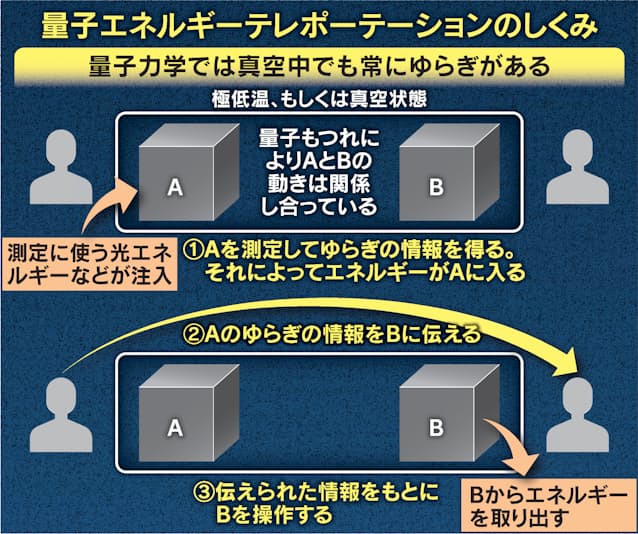

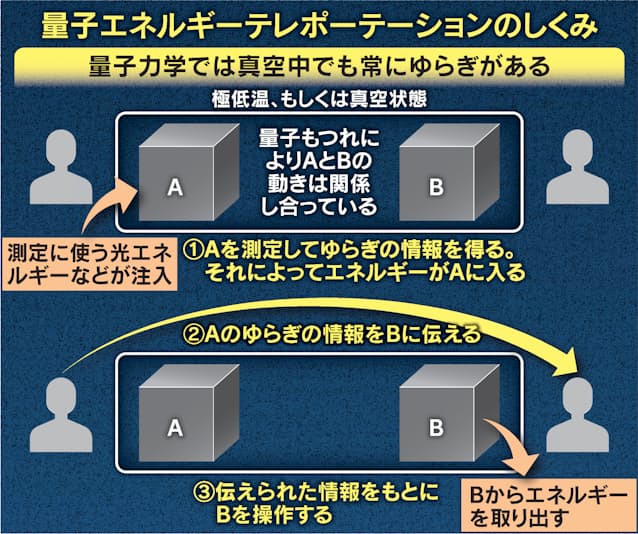

QETは「量子もつれ」という離れた粒子同士が互いに影響しあう不思議な現象を使う。量子もつれを使って離れた場所に情報を伝える「量子テレポーテーション」という技術があるが、QETはこれに似ており、情報ではなくエネルギーを伝える。

量子力学の基本ルールである「不確定性原理」によると、真空は常にゆらいでいる。ゆらぎのため絶対零度で物質がない状態でもエネルギーがゼロにはならず、結果として、エネルギーに相当する振動が存在している。

量子もつれを起こしているAとBという2つの物質があるとする。どちらも極低温の真空中にあるため一見エネルギーを持たないが実はAもBもゆらいでいる。

さらに量子もつれによってこのゆらぎは相互に関係している。

Aを光などで観測すると、光などのエネルギーの一部が入ることでAのエネルギー量が変わる。これをエネルギーの入力と考える。Bでは観測するまでエネルギーの変化は不明だ。

だが、AからBに観測方法などを伝え、それをもとにBを操作すると、AとBが量子もつれの状態にあることから、Bのエネルギー状態が変わり、エネルギーを取り出せる。これがあたかも「瞬間移動」したかのようにみえるわけだ。

この量子コンピューターは極低温の超電導を利用しており、その中の2つの量子ビットの間でエネルギーの入出力ができることを示した。

量子コンピューターを使えば簡単に試せることがわかると研究が盛んになった。米国の実験を進めたストーニーブルック校の池田一毅氏は「量子コンピューターは量子状態を作り出している。

堀田氏の論文を見てすぐに量子コンピューターで実験できると気づいた」と話す。

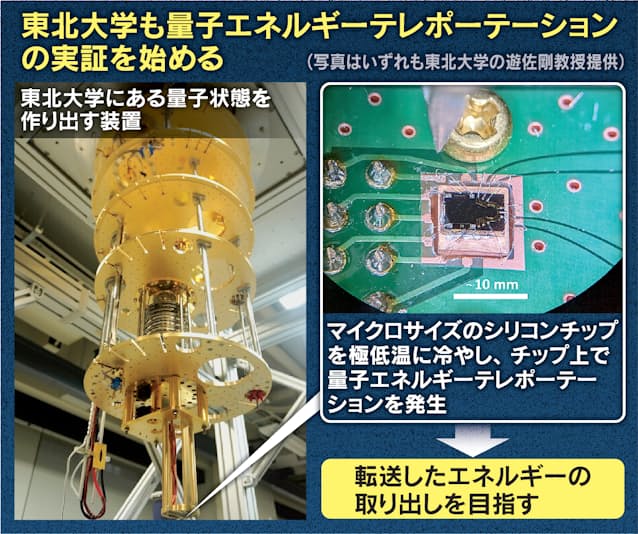

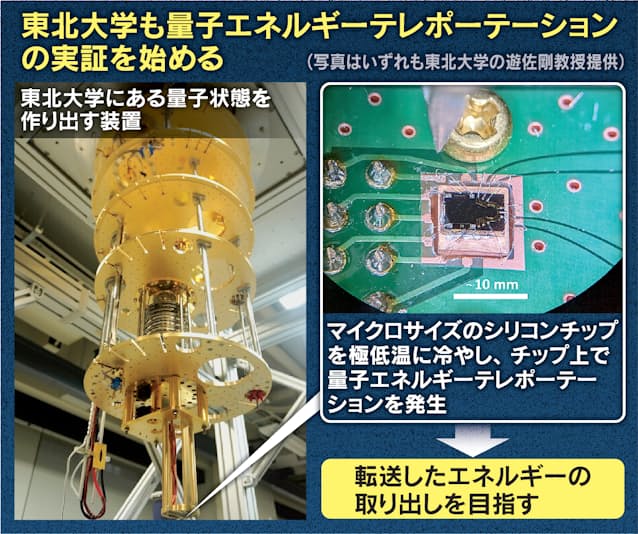

堀田氏も東北大で実証研究を始めた。2つの海外の先行研究ではQETで移ったエネルギーは熱として発散していたが、東北大では遊佐剛教授らとともにQETで移ったエネルギーを電流に変えて取り出そうとしている。20年代後半の実証を目指している。

<picture class="picture_p166dhyf"><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4534382004032024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=638&h=531&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=350ff8e98d75b077bc951b43579a7fd7 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4534382004032024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1276&h=1062&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=4fbee396966f3eac302cd6db066220b5 2x" media="(min-width: 1232px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4534382004032024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=638&h=531&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=350ff8e98d75b077bc951b43579a7fd7 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4534382004032024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1276&h=1062&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=4fbee396966f3eac302cd6db066220b5 2x" media="(min-width: 992px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4534382004032024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=600&h=499&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=977ee5cc480d62942dfc4c017d6e53cd 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4534382004032024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1200&h=998&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=41f37468fa40c83267f93841585c3aa6 2x" media="(min-width: 752px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4534382004032024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=600&h=499&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=977ee5cc480d62942dfc4c017d6e53cd 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4534382004032024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1200&h=998&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=41f37468fa40c83267f93841585c3aa6 2x" media="(min-width: 316px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4534382004032024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=600&h=499&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=977ee5cc480d62942dfc4c017d6e53cd 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4534382004032024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1200&h=998&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=41f37468fa40c83267f93841585c3aa6 2x" media="(min-width: 0px)" /></picture>

22年3月にカナダのウォータールー大学、23年1月に米ニューヨーク州立大学ストーニーブルック校がQETを実証した。米国の実験ではIBMの量子コンピューターを使った。

QETで動かせるエネルギー量はわずかで、ある物質の内部という極めて短距離しか動かせないとみられている。

「入力側と出力側の量子状態を維持する必要があり、あくまで真空中で量子デバイスの中に限られるのではないか」(堀田氏)。真空環境を維持したまま遠く離れた物質同士を量子もつれの状態にできる手法があれば、応用範囲は広がるかもしれない。

QETの研究は初期の宇宙の理論の解明にも役立つという。QETで起こる「無」の空間にエネルギーが流入してゆがみ、エネルギーがたまる現象は、宇宙誕生の瞬間を説明する「インフレーション理論」に似ている。

ブラックホールを再現するシミュレーターに利用できる可能性もあるという。実用化は数十年先になるだろうが、夢はつきない。(福井健人)

量子もつれ

物質やエネルギーの最小単位である量子で起こる現象。粒子などが2つ離れた場所にあっても強い相関関係を保ち、片方の状態が変わるともう一方も対応して変わる。量子コンピューターや量子暗号通信といった量子技術に利用されている。

欧州合同原子核研究機関(CERN)の物理学者ジョン・ベルが提唱した「ベルの不等式」によって量子もつれを実験で確かめられるようになった。70年代以降に量子もつれの実証が進み、2022年には米のジョン・クラウザー、仏のアラン・アスペ、オーストリアのアントン・ツァイリンガーの3氏がノーベル物理学賞を受賞した。

【関連記事】

ひとこと解説

量子の世界では、摩訶不思議なことが起こります。日本人物理学者が多くの発見に貢献しています。

量子エネルギーテレポーテーションでは、理論と実験で大きな成果を出しました。 代表例が江崎玲於奈さんが実験で検証してノーベル物理学賞を受賞したトンネル効果。

電子や光子などが物理的な壁をすり抜ける現象です。量子テレポーテーションが実証されたころ、欧米ではSFの世界が限定的ですが起こりうることに大騒ぎになりました。

量子テレポーテーションの実験に成功した東京大学の古沢明教授は「ジュラシックパーク」などを書いた作家のマイケル・クライトンさんから取材を受け、「タイムライン」という小説の題材となりました。

日経記事2024.03.10より引用

<picture class="picture_p166dhyf"><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4534302004032024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=638&h=534&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=4856ece75fe54188340013992fe064c7 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4534302004032024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1276&h=1068&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=198e8a016f52c57920b5ac9bd7629702 2x" media="(min-width: 1232px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4534302004032024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=638&h=534&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=4856ece75fe54188340013992fe064c7 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4534302004032024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1276&h=1068&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=198e8a016f52c57920b5ac9bd7629702 2x" media="(min-width: 992px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4534302004032024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=600&h=502&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=5999ea2671b4746c528760b72f199b2f 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4534302004032024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1200&h=1004&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=22c504cf9ea68e7589203a51f6323e90 2x" media="(min-width: 752px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4534302004032024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=600&h=502&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=5999ea2671b4746c528760b72f199b2f 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4534302004032024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1200&h=1004&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=22c504cf9ea68e7589203a51f6323e90 2x" media="(min-width: 316px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4534302004032024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=600&h=502&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=5999ea2671b4746c528760b72f199b2f 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4534302004032024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1200&h=1004&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=22c504cf9ea68e7589203a51f6323e90 2x" media="(min-width: 0px)" /></picture>