終値で史上最高値を更新した日経平均株価(1日、東京都中央区)

年初来の株高は半導体関連株やトヨタ自動車など主力大型株がけん引する「一極集中相場」だった。

一段高となるには物色される銘柄の広がりが欠かせない。海外投資家による買いが続くと想定すると、次にマネーが向かうのはどんな銘柄か。

市場では「収益力が高く業績が好調な割に株価が出遅れている銘柄」に注目が集まる。

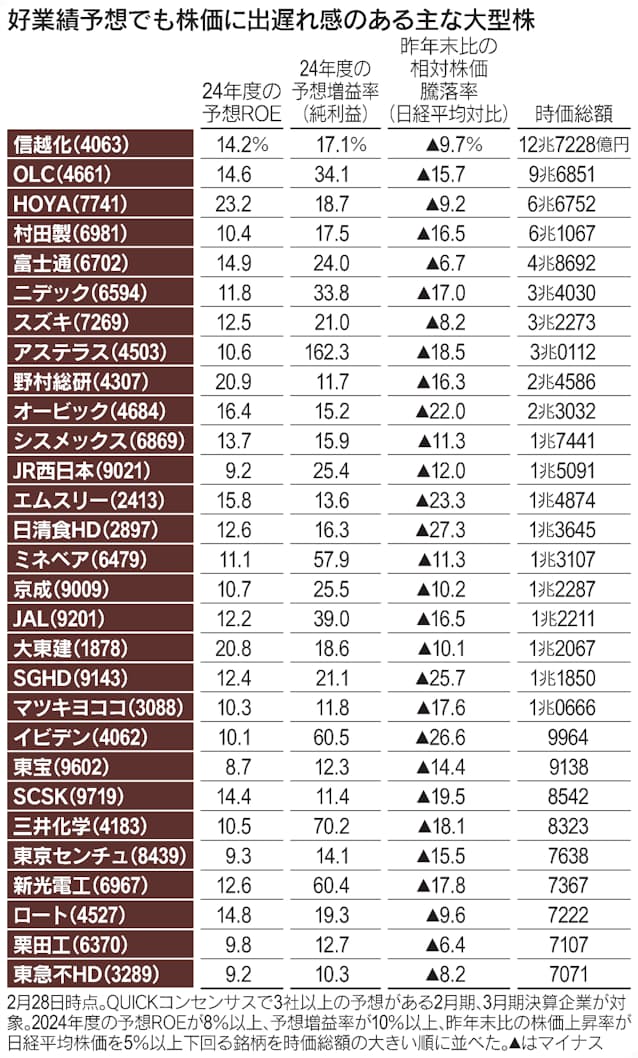

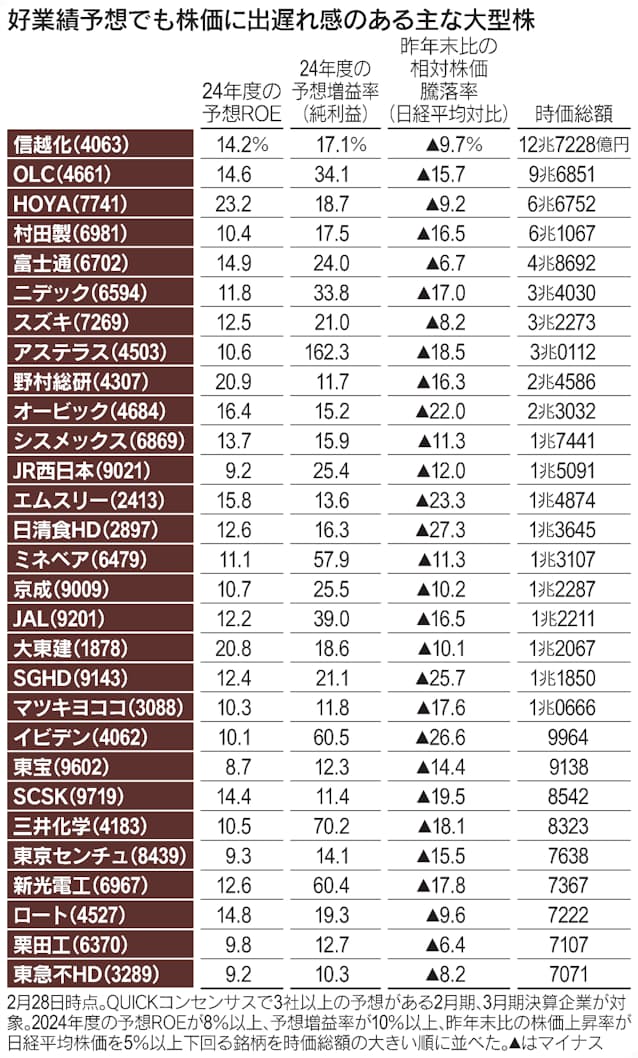

日経ヴェリタスでは2月期、3月期決算企業のうち市場予想(QUICKコンセンサス)を用いて2024年度の予想自己資本利益率(ROE)が8%以上、23年度の会社計画に対する純利益の増益率が10%以上の銘柄を抽出した。

このうち日経平均株価の昨年末比の上昇率を5%以上下回るものを時価総額の大きい順に並べた。

信越化学工業やHOYAは半導体関連に分類されるが、昨年末比で5割高の東京エレクトロンなどと比べると出遅れ感が強い。23年4〜12月期決算が市場予想を下回ったことなどが一因と見られる。

SBI証券の澤砥正美シニアアナリストは信越化の株価水準に対し「高値感はない」と指摘する。

シリコンウエハー需要の拡大で株価は足元より2割高い7680円程度まで上昇余地があるという。海外市場を中心に半導体関連株を選好する動きは根強い。国内市場でも半導体関連株の裾野が広がる可能性がある。

日清食品ホールディングスなど内需関連の一角にも注目が集まり始めている。

ゴールドマン・サックス証券は2月23日付のリポートで「日本の内需セクターへの投資魅力は大きい」と指摘。グローバル比較で価格が相対的に割安ななか値上げ余地がある点や、賃上げなどによる消費者の購買力上昇に注目する。

日清食HDのほかスギホールディングスや良品計画、富士通など計15銘柄を有望な投資先として推奨する。

PGIMジャパンの鴨下健株式運用部長は「年半ば以降は情報通信関連に関心が向かいそうだ」と話す。野村総合研究所やオービックなどは国内のデジタル化需要を追い風に業績を伸ばす「内需成長株」だ。

年後半にかけて円高リスクや米大統領選に伴う政治リスクで相場全体が調整するとの見方は多い。海外動向に左右されにくいシステム関連銘柄への資金シフトが進むと読む。

スマートフォンなど向けの電子部品を手掛ける村田製作所やニデックも株価の出遅れが目立つ。在庫調整が一巡し24年度は業績が回復する見通し。

ただ、スマホなど最終製品の需要の回復がまだはっきりと見えていない点が株価の重荷になっている。中国経済の不振も懸念材料だ。

市場では「今年は3年程度とされるスマホの買い替え期にあたる。秋ごろからスマホ需要が回復するとの見方もある」(外資系運用会社)との声が聞かれた。

中小型株まで資金が向かうかも焦点の1つだ。昨年末比で日経平均が約19%上昇したのに対し、東証規模別株価指数の「小型」や東証グロース市場250指数は8%高にとどまる。

BofA証券の圷正嗣チーフ日本株ストラテジストは4〜6月期に業績回復企業が増加すれば、「中小型株を含めて物色の裾野が広がり、相場の基調がより堅固になる」という。

海外ファンド、個別株を「指名買い」 業績成長期待強く

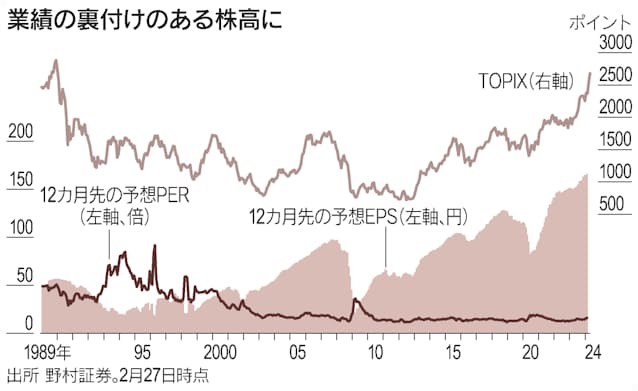

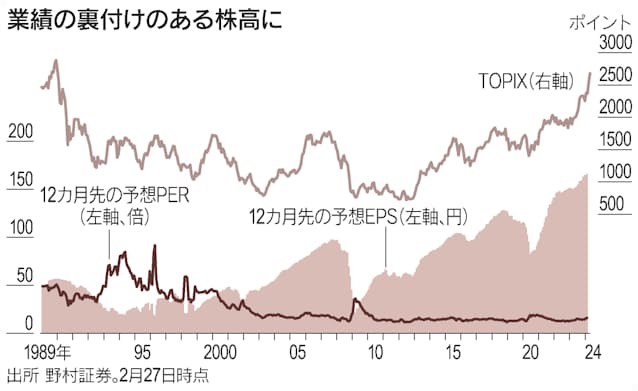

「1989年と今とでは同じ株価水準でも全く違う」。同年に証券会社に入社し、日本株の営業をしていたピクテ・ジャパンの糸島孝俊ストラテジストは実感を込めて話す。

糸島氏が指摘する違いは大きく2つある。1つ目はバリュエーション(投資尺度)だ。東証株価指数(TOPIX)の12カ月先予想PER(株価収益率)は約16倍。バブル期(約50倍)と異なり、正常な範囲に収まる。

「世界からの注目度を踏まえれば過去平均より1割程度は高くても良い」(インベストメントLabの宇根尚秀代表)との声もある。

もう1つの違いは投資家層だ。東京証券取引所などがまとめた株式分布状況調査によると、バブル期だった90年度時点の日本株保有者は国内の金融機関(4割)や事業会社など(3割)で、海外投資家はわずか5%にすぎなかった。

一方、現在の日本株高を促しているのは海外勢だ。1月以降の買越額は計2.7兆円で、昨春の相場急騰時に匹敵する規模だ。

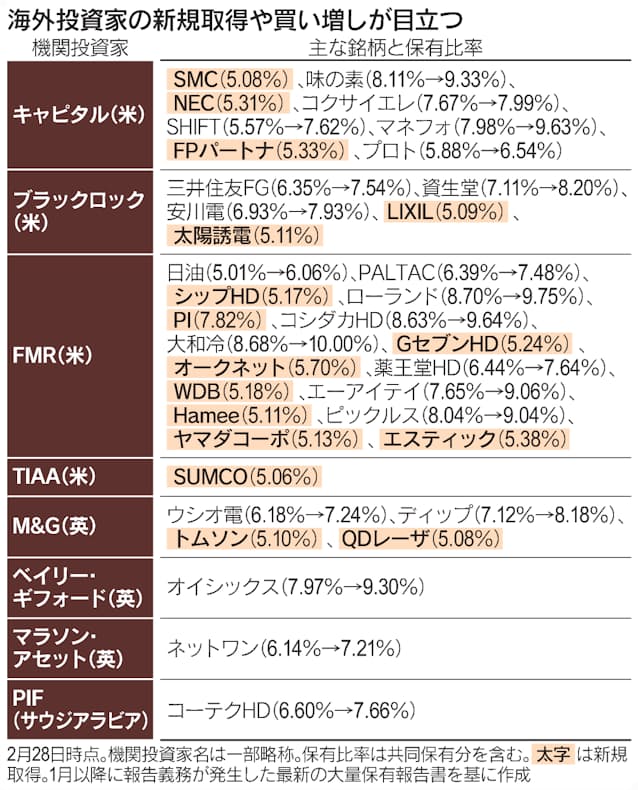

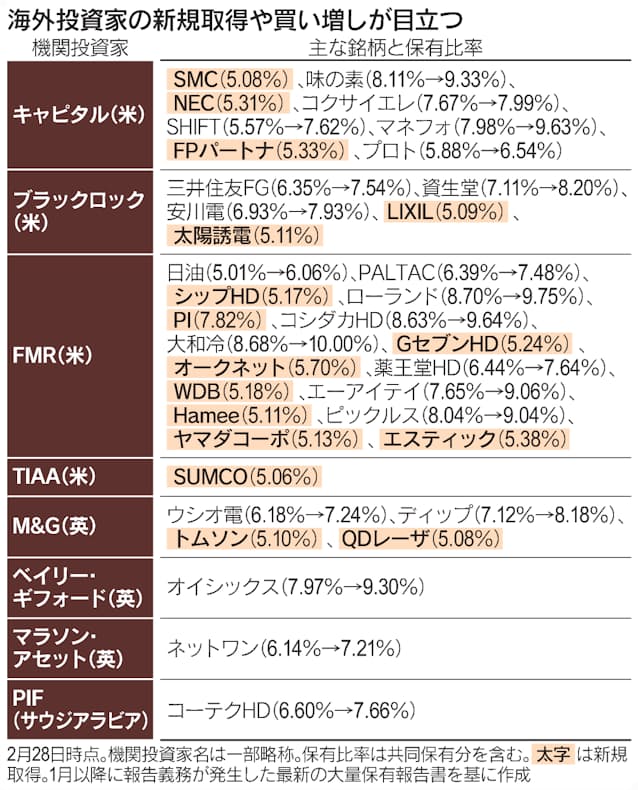

業績面の裏付けがあるからこそ、米キャピタル・グループやブラックロックなど名だたる投資家が日本の個別企業を「選んで買う」動きが起きている。

では、実際にどんな銘柄に海外投資家の資金が向かっているのか。大量保有報告書を基に表にまとめた。

投資家によって着目点は異なる。例えば米キャピタルは徹底した企業調査に強みを持ち、優良成長株に長期投資するスタイルだ。新たに5%以上取得したことが2月に明らかになった空圧制御機器のSMCは、営業利益率が3割前後の高収益企業だ。

米ブラックロックは中国関連銘柄とされる資生堂や安川電機の持ち高を増やした。中国景気の先行き懸念は根強いが、それを乗り越えて成長できると見通しているようだ。

資生堂は国内での商品数や人員の削減、店舗合理化など構造改革を進めている。安川電は米国への投資を増やし、中国依存からの脱却を図っている。

オービス・インベストメンツは「今後も合従連衡が進む」(時国司・日本法人社長)との見立てからドラッグストア株に注目。ツルハホールディングスなどに加え、1月にクリエイトSDホールディングスを新たに5%以上保有していることが明らかになった。

日本株市場には中東マネーが流入しているとの声も多い。実際、サウジアラビアの政府系ファンド、パブリック・インベストメント・ファンド(PIF)がコーエーテクモホールディングスを買い増した。

(松本裕子、飯島圭太郎が担当した)

[日経ヴェリタス2024年3月3日号巻頭特集より抜粋]

日経記事2024.03.04より引用