uspatent207558H.JPG http://blog.goo.ne.jp/raycy/e/ea805b399e160b9db8651b0015ec50b3

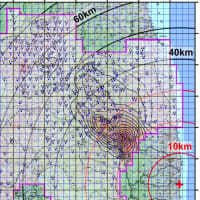

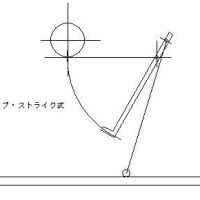

タイプバーはタイプアームを含む部分とみるべきか。タイプバーがタイプレヴァーかレターレヴァーであるならば

タイプバーはタイプアームを含む部分とみるべきか。タイプバーがタイプレヴァーかレターレヴァであるならば

1872年7月取材と思われる、サイエンティフィック・アメリカンの記事でのそれは、タイプ・レヴァーと書かれてある。

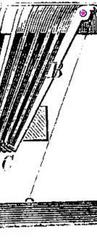

それは、支点からみて、端部が駆動ワイヤーにつながるショート・アームと、他端、端部に印字活字をキャリーするロング・アームからなる。http://blog.goo.ne.jp/raycy/e/e7411f90cd0f755bca6ecbebd9d25497

端部に印字活字をキャリーするロング・アーム――つまり、つづめて活字アーム。

ユーザーの目につく目に入るのは、ロングアーム部およびその先端の印字ヘッド部。

さらに、実際、type-armという言葉は、1893年以前ということなら、数件見つかっている。

http://www26.atwiki.jp/raycy/pages/213.html

http://blog.goo.ne.jp/raycy/e/bba9a5222c71cc6595ca1f23ba2f2288

http://b.hatena.ne.jp/raycy/type-arm/

さらにいえば、実際に絡むのは、印字ヘッド部。

http://blog.goo.ne.jp/raycy/e/0fdd664139ab26a92eb644b9f1c334da

http://blog.goo.ne.jp/raycy/e/5c5b90b70b1b74377ea4c20269003e16

http://blog.goo.ne.jp/raycy/e/285a0b9747f2b7621d565ac473dc3d49

http://blog.goo.ne.jp/raycy/e/347863f9fd8bd046ba89290f7f0e1698

http://blog.goo.ne.jp/raycy/e/3cf5ed616621dbb20332a69eed80439c

絡みのタイプとして、せって絡む現象は、ロングアーム部が駆動面外方向へしなりやすくなってから激増した面はあろう。その点では、安岡孝一氏の、アップストライク式では絡まないネヴァー説は、多少いえてる面もある。http://b.hatena.ne.jp/raycy/never%20jam/

だが、、

まあ、1900年代的な絡む的現象も、あったやに見受けられる例も、1893年より前に、見られないわけではないが、まだはっきりしない、、

http://www26.atwiki.jp/raycy/pages/124.html

http://www26.atwiki.jp/raycy/pages/156.html

「絡む」が包摂する概念範疇も、問題となる、、

通例「絡む」とされる実際の部位は、各ロング・アームの印字ヘッド部で、その相互間で起こる現象であろう。

安岡孝一氏著作その他発言には、

http://b.hatena.ne.jp/raycy/20091006#bookmark-16533727

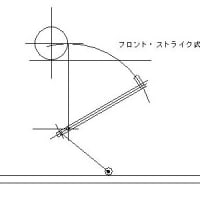

あと、インクリボンがふんどし状に邪魔をしてて、まだVisibleとまでは言い切れないが、でもフロントストライクではあったマシンとして、 PROUTYが、Daugherty以前に一応あったようだ。

http://b.hatena.ne.jp/raycy/20090928#bookmark-16316646

http://b.hatena.ne.jp/raycy/Prouty/

この機の配列が、たぶんビーチングにあるようだ。http://www26.atwiki.jp/raycy/pages/221.html

タイプバーはタイプアームを含む部分とみるべきか。タイプバーがタイプレヴァーかレターレヴァーであるならば

タイプバーはタイプアームを含む部分とみるべきか。タイプバーがタイプレヴァーかレターレヴァであるならば

1872年7月取材と思われる、サイエンティフィック・アメリカンの記事でのそれは、タイプ・レヴァーと書かれてある。

それは、支点からみて、端部が駆動ワイヤーにつながるショート・アームと、他端、端部に印字活字をキャリーするロング・アームからなる。http://blog.goo.ne.jp/raycy/e/e7411f90cd0f755bca6ecbebd9d25497

端部に印字活字をキャリーするロング・アーム――つまり、つづめて活字アーム。

ユーザーの目につく目に入るのは、ロングアーム部およびその先端の印字ヘッド部。

さらに、実際、type-armという言葉は、1893年以前ということなら、数件見つかっている。

http://www26.atwiki.jp/raycy/pages/213.html

http://blog.goo.ne.jp/raycy/e/bba9a5222c71cc6595ca1f23ba2f2288

http://b.hatena.ne.jp/raycy/type-arm/

さらにいえば、実際に絡むのは、印字ヘッド部。

http://blog.goo.ne.jp/raycy/e/0fdd664139ab26a92eb644b9f1c334da

http://blog.goo.ne.jp/raycy/e/5c5b90b70b1b74377ea4c20269003e16

http://blog.goo.ne.jp/raycy/e/285a0b9747f2b7621d565ac473dc3d49

http://blog.goo.ne.jp/raycy/e/347863f9fd8bd046ba89290f7f0e1698

http://blog.goo.ne.jp/raycy/e/3cf5ed616621dbb20332a69eed80439c

絡みのタイプとして、せって絡む現象は、ロングアーム部が駆動面外方向へしなりやすくなってから激増した面はあろう。その点では、安岡孝一氏の、アップストライク式では絡まないネヴァー説は、多少いえてる面もある。http://b.hatena.ne.jp/raycy/never%20jam/

だが、、

まあ、1900年代的な絡む的現象も、あったやに見受けられる例も、1893年より前に、見られないわけではないが、まだはっきりしない、、

http://www26.atwiki.jp/raycy/pages/124.html

http://www26.atwiki.jp/raycy/pages/156.html

「絡む」が包摂する概念範疇も、問題となる、、

通例「絡む」とされる実際の部位は、各ロング・アームの印字ヘッド部で、その相互間で起こる現象であろう。

安岡孝一氏著作その他発言には、

「「アーム」という機構」http://b.hatena.ne.jp/raycy/20090919#bookmark-16126481とある。でも、「機構」が絡むわけではなかろう。また

「微妙な弧を描いた活字棒」とある。http://b.hatena.ne.jp/raycy/20091006#bookmark-16533828でも、Daughertyの特許図では、タイプバーのロングアーム部は、特に後年の特許ほど直線状まっすぐっぽいように感じてしまうが、、。少なくともDaughertyにとっては、「微妙な弧を描いた」ってなことは、ロングアーム部としての要件ではなかったような感じ、、

http://b.hatena.ne.jp/raycy/20091006#bookmark-16533727

あと、インクリボンがふんどし状に邪魔をしてて、まだVisibleとまでは言い切れないが、でもフロントストライクではあったマシンとして、 PROUTYが、Daugherty以前に一応あったようだ。

http://b.hatena.ne.jp/raycy/20090928#bookmark-16316646

http://b.hatena.ne.jp/raycy/Prouty/

この機の配列が、たぶんビーチングにあるようだ。http://www26.atwiki.jp/raycy/pages/221.html