撮り鉄の聖地の子之神社 で、南関東から東海にかけて子之神社が多いと書いた。

今回は福浦の子之神社。

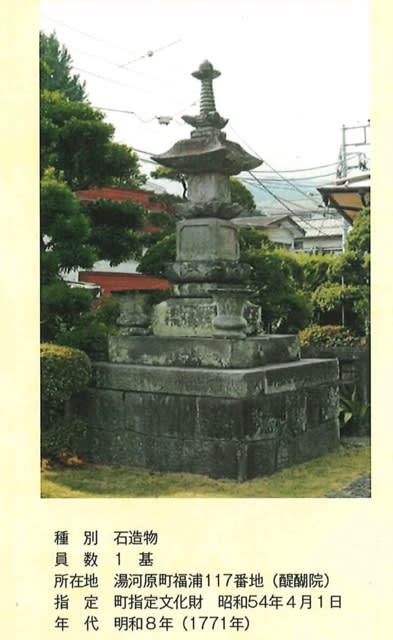

子之神社は醍醐院のすぐ隣にある。

醍醐院の階段を降りずにそのまま脇から行ける。そのせいで立派な参道の石段を撮り忘れてしまった。

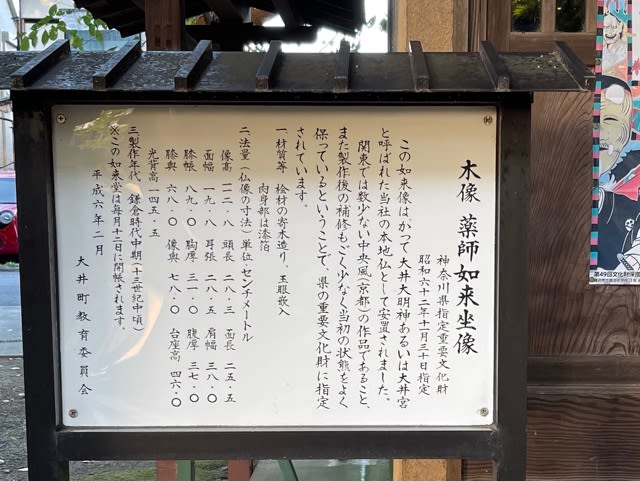

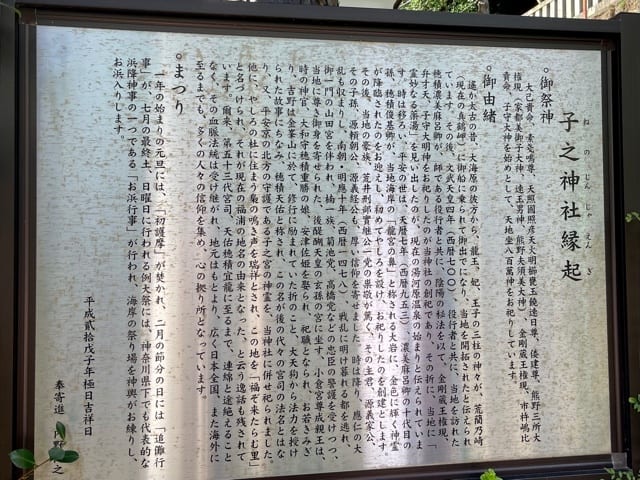

丁寧な由緒書き。

前回書いたカツラゴ海岸の竜宮岩に金色の神霊が降臨したのを祀ったのが創建。

それ以前に真鶴半島は龍王御一家がいらしてたのだけどこの金色神霊は違う神様なのかな?

子之神社の名や由緒には諸説ある中、子宝子育てや安産の神ともされており、ここではそれを前面に出してる。

恋愛成就、子宝などにご利益のある美女石。

どちらも子供を連れている狛犬。

ここにしかない大変珍しいものだそうだ。

素晴らしい装飾彫刻。

これは司馬光の瓶割。瓶に落ちて溺れた友人を救うために高価な瓶を割ったお話。

これはわからない。なんだろ。

これはよく見かける王質の囲碁。

囲碁を打つのに夢中になってるうちに数百年経ってしまったというお話。

脇障子には三国志の張飛。

こちらはもちろん関羽さん。

摂社、淡島神社。

摂社、龍神社(龍宮御霊神社)

祭神は海住大神。この神が竜宮岩に降臨した神様なのだろう。

祭神は海住大神。この神が竜宮岩に降臨した神様なのだろう。

なお、この子之神社は道路からの参道が右に90度曲がって境内に至るのだけど、おそらく昔の参道はまっすぐ海岸から、竜宮岩から伸びていたのだと想像する。

境内はそれほど広くない。

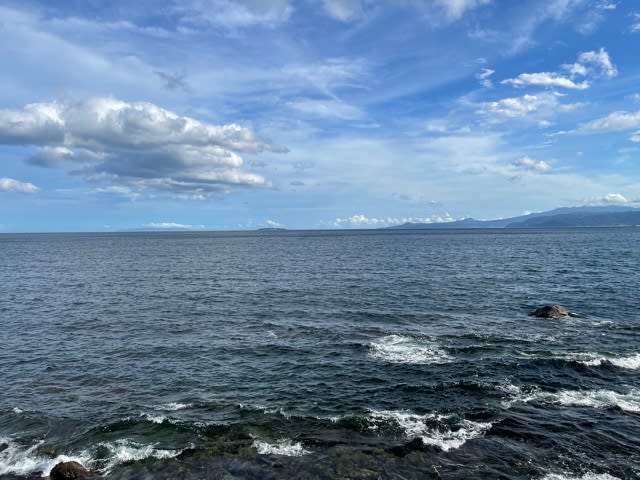

輝く福浦の海が見える。

輝く福浦の海が見える。