2023年最後のお出かけは葉山町でした。

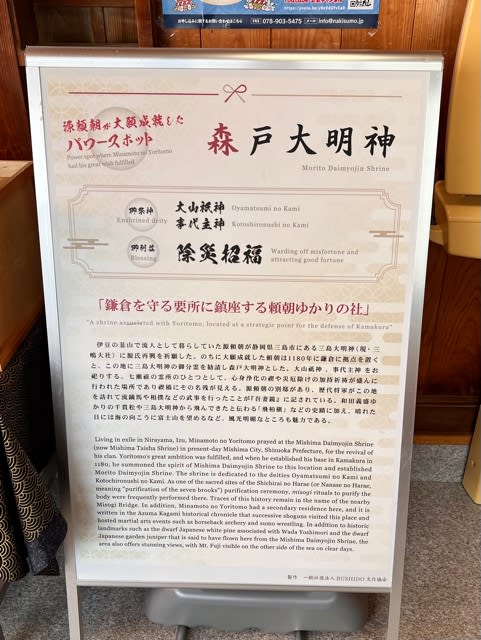

森戸神社へ

森戸神社は子宝に霊験があり

森戸神社は子宝に霊験があり

水天宮内の丸い石を撫でると子宝に恵まれるそうです。

また、子授祈願をしてもらうと子宝石を頂けて

無事に子宝を授かると赤ちゃんの名前や似顔絵を書いて奉納するのだと。

ペットの守護神、畜霊社

祠に入った珍しい庚申塔

おせき稲荷

咳が治る系はとても多い民間信仰の一つ。

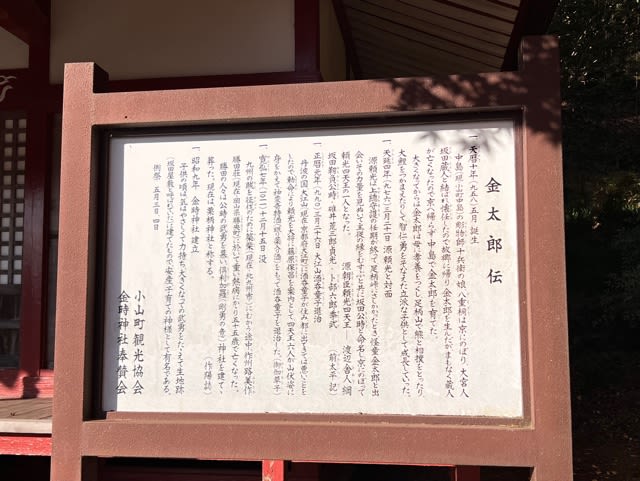

三島大社の勧請だったんですね。

知らなかった。

源頼朝ゆかりというよりは三浦一族の本拠地といったほうが自然ですが

貝に入ったかわいいウサギちゃん🐇

一年間どうもありがとうございました。

ビーズ手水 素敵だなぁ

みそぎ橋

境内は森戸海岸へと繋がってます

石原裕次郎記念碑

源頼朝が感嘆したという千貫松

トンビもいます

この日はうっすら富士山が見えました

富士山と江ノ島と鳥居(名島)と灯台(裕次郎灯台)

続いて立石海岸へ

立石公園内の遊歩道

トベラというそうです。

パチンと弾けた実がなんともいえないビジュアル。

立石海岸からも富士山がうっすらと

暖かく過ごしやすい年末。

海岸を歩いていても寒さはほとんど感じませんでした。

風もなかったし。

この暖かさが嬉しくもあり不安でもあり、

そして

また一年が去ることが淋しい。