秦野市千村、頭高山の麓にある泉蔵寺。

千村地区の奥まった場所。

境内の裏手の駐車場

こども園のみなさんが植えてくれたのね

とくと見ていきなされ

羅漢さまとチューリップ

駐車場から坂を登ると墓地とチューリップが見えてきます

目に鮮やか過ぎてクラクラします

こういった通路にもびっしりと

ムスカリとの共演

みんなが喜ぶドラえもんとキティちゃん

本堂

歴代和尚の無縫塔前

秦野市の文化財に指定されている十王像(閻魔大王含む10人の王)は

チューリップが有名と聞いていて

今年はなんとかして見たいと昨日の日曜日

雨が上がった午後に行ってきました🌷

千村地区の奥まった場所。

普段は地元の方とハイキングや登山客くらいしか通らなそうな静かな寺です。

この時も雨上がりでもう夕方前だったせいか、

散歩中と思われる方たち数名しかいませんでした。

境内の裏手の駐車場

早くもチューリップがお出迎えしてくれます

こども園のみなさんが植えてくれたのね

とくと見ていきなされ

羅漢さまとチューリップ

そちらはピンク色ですな

まだ駐車場なのにこの眺め

駐車場から坂を登ると墓地とチューリップが見えてきます

こんなに大量のチューリップを見たのは初めてかもしれません。

脳内にずっと流れる

♪咲いたぁ咲いたぁちゅーりっぷの花がぁ

先週の日曜日に「ちゅーりっぷまつり」があったそうですが

まだまだ咲いてない列もあるので

来週あたりまでは楽しめそうですね。

目に鮮やか過ぎてクラクラします

こういった通路にもびっしりと

ムスカリとの共演

みんなが喜ぶドラえもんとキティちゃん

本堂

本堂前にもこのように

歴代和尚の無縫塔前

初代の没年は大永年間。

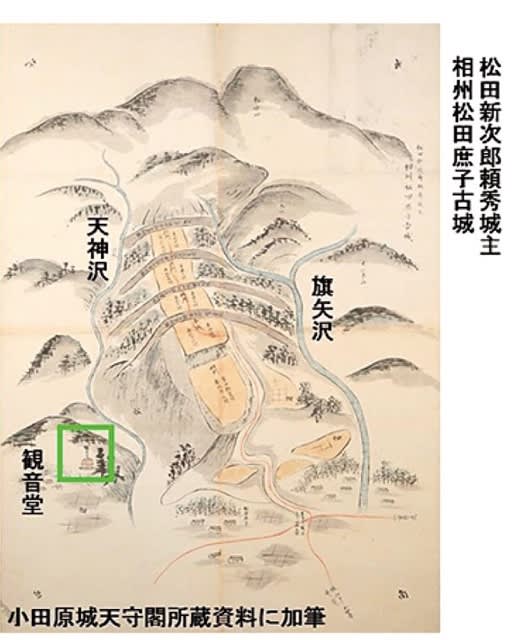

北条氏綱が北条姓を名乗り、小田原の基盤固めに奮闘していた頃。

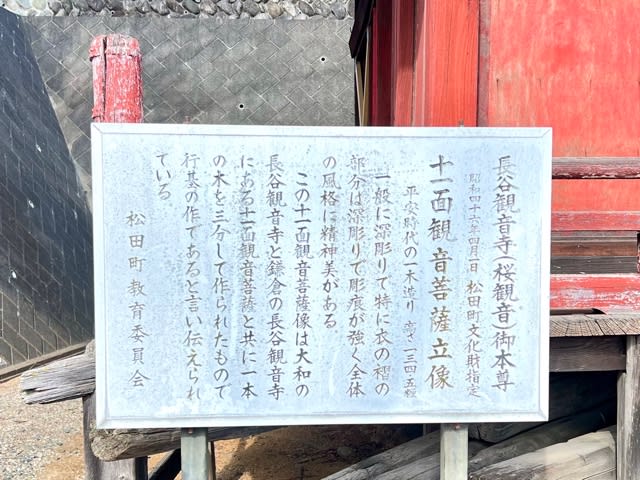

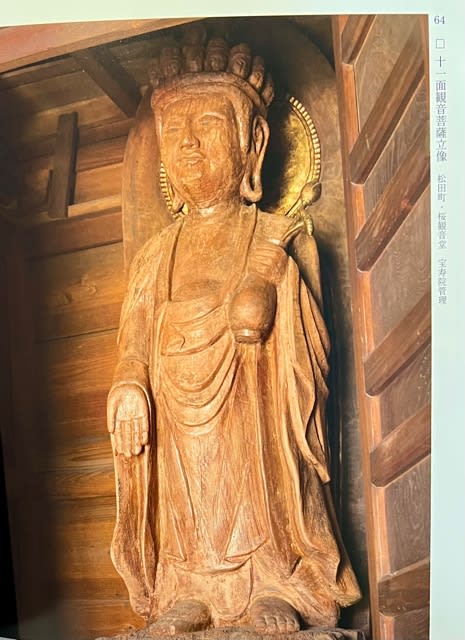

秦野市の文化財に指定されている十王像(閻魔大王含む10人の王)は

かつてはこの近くの東泉寺にあり廃寺に伴いこちらに移動されました。

この日は見れなかったのでネットで確認したら

丸っこい可愛らしい十王さまたちでした。

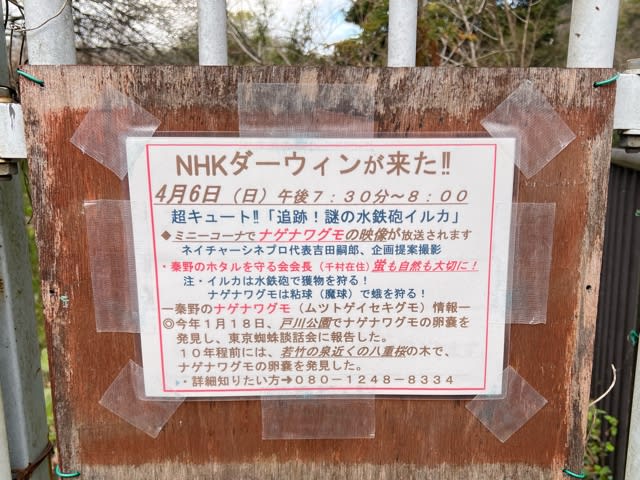

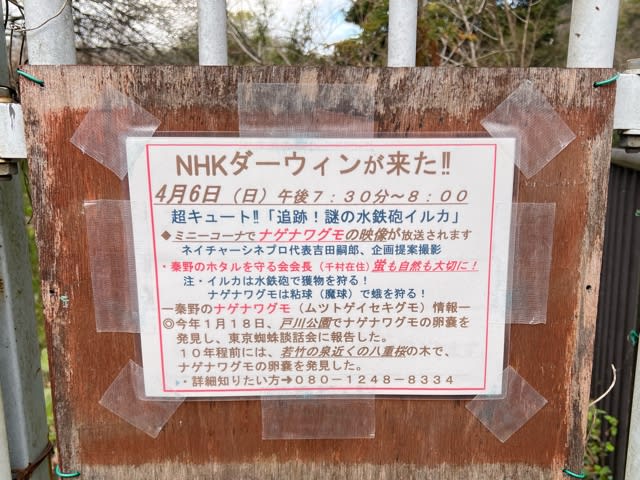

帰り際、川沿いの遊歩道にこんなお知らせがあったので帰宅後にダーウィン視聴。

短い時間ですがナゲナワグモ見れました。

ほんとにチューリップ素敵でした。

千村もっと散策したいです。