今年は干支の蛇にまつわる神社を気に掛けたいなと

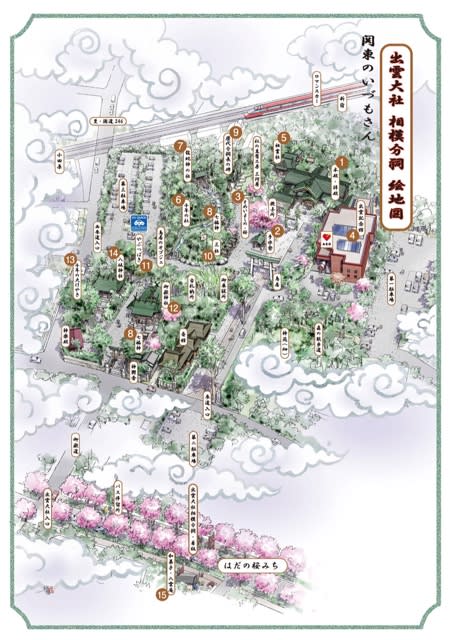

1月に出雲大社相模分祠の龍蛇神さまに参拝しました。

でも近隣で蛇にまつわる神社、他に一社しか思いつかないんです。

あんまり遠くには行きたくないし。

その一社というのが箱根、塔ノ沢にある深澤銭洗弁天です。

この神社は箱根登山線箱根湯本駅から一駅目、塔ノ沢駅のホームにあリます。

正しくは駅の構内にあると言ったらいいかな。

ホームを降りずにそのまま行けるんです。

塔ノ沢駅は崖迫る山腹の無人駅。

駅周辺には何もなく、なぜここに駅があるのか疑問ですが、マイカーやバスがなかった大正〜昭和初期には湯治客で賑わったそうです。

(箱根登山線の開通は1919年、大正8)

神社は上りホーム(箱根湯本方面)にあるので

トンネルの上の階段を渡らねばなりません

鳥居をくぐるといきなり水の音がすごい

社には陶器の蛇が安置されています

かえるがあちこちに

ここで銭洗いします。

財布の中の小銭を何枚か洗いました。

灯篭の宝珠にマメヅタ。

水気が多いので苔やシダが美しくてうっとり。

深澤銭洗弁天はもとは早川渓谷の弁天池近くにあり、

明治時代の電気工事で池がなくなり社もなくなり存在を忘れられてしまったそうです。

大正時代になり、塔ノ沢に頻繁に宿泊していた実業家松井房吉氏(松井証券創業者)の夢枕に白蛇が現れ弁財天をきちんと祀るようにとのお告げが。

そこで松井氏は1926年(大正15)この場所に祠を寄進。

以降、塔ノ沢の旅館の人々によって守られてきました。

早川渓谷にあったという弁天社については調べてもわからず、深澤という名称についても不明。

遷座したわけではないので大正時代に建立された新しい神社といえます。

奥に他の社がいろいろ

石が祀られている社

何だろう。この石。

ここにも白蛇います。

可愛い

経典くわえてるヘビ

上行菩薩

火伏観音

こちらももとは早川渓谷の洞窟に祀られていて

昭和20年代にここに移されたそうです。

奥はまだまだ続いてまして

ちょっと信じられないです。

さっきまで駅のホームにいたのに。

祭神 瀬織津姫の紹介

瀬織津姫は祓戸大神であり、災いを川から海へ流す役割を持っています。

祭神とする神社はとても珍しいです。

別名や同一神が多く、蛇との関係はよくわかりません。

ここにいらっしゃるのが瀬織津姫なのですね。

さらに先の岩肌に小祠

足元の崖下には山からの水がじゃんじゃん流れてます。

とにかく水の音がすごい。

電車の音がして振り向いたら電車が。

気づくとホームからかなり離れてました。

山奥にいる気分。

神社境内は駅の小さな売店「しのや」のご主人が管理清掃されています。

最近はあまり開いてないようで、この日も平日だったせいか戸は閉まってました。

開店してるこの画像はWikipediaから。

帰りは箱根湯本駅まで歩きます。

遊歩道を下ります

箱根湯寮や阿弥陀寺への別れ道

弥八恵比寿大黒天とは?

後で調べたらお花見茶屋というお店の入口でした。

この下の弥八旅館のオーナーによる経営で、

敷地にはこね焼という陶芸ショップもありました。

現在は旅館も茶屋も陶芸も閉業してます。

茶屋のそばにある弥八恵比寿大黒天の社。

これも弥八旅館が建てたものです。

社からの階段は怖そうだったので別の道から。

ここにも何かありますね。

一応阿弥陀寺の名が書かれてますが…

この一帯は弥八旅館のなんでもパークみたいなものかと。

らーめん缶なる自販機群(ずっと不思議だった)

もパーク内。

塔ノ沢駅から徒歩5〜6分で国道1号に出ました。ちょうど福住楼の前。

下りだから楽だったけどここから塔ノ沢駅に登るのは疲れそう。

途中、数組のハイキング客とすれ違いました。全員外国人。

先ほどの社からの階段はここに出ます。

登ってないけど七福神の石像などあるそうです。

弥八旅館は閉業してますので今後の管理が心配ですね。

廃墟化しなければいいんだけど。

早川はウグイス色

前の晩の雨のせい

塔ノ沢駅から箱根湯本駅までは徒歩20分くらい。

大好きなハイカラ中華日清亭でラーメン食べて

(ここも外国人ばかり)

箱根登山線に乗って帰りました。