明治時代の日本を代表する画家に河鍋暁斎と柴田是真が挙げられます。この二人は仲が悪かったと言われていますが、実際には合作の作品も見れるので本当のところは解りません。小生も合作の扇面を所有していたのですが、資金不足の時に、若気の至りで売却してしまいました。今では後悔していますが、意外に高額で売れました・・。

文献資料によると河鍋暁斎は年初めには子息らと恵比寿・大黒図を毎年描いたそうです。本ブログにもその真作が紹介しておりますし、「なんでも鑑定団」にも同様の作品が出品されたことがあります。

一方で柴田是真一門は「福娘」を描いていたのではないかと私は推察しています。門下の綾岡有真の作品二点を本ブログでも紹介しています。さらには五月の節句には「鐘馗様」を描いていたと思われ、柴田是真門下には数多くの鐘馗図の作品が存在します。

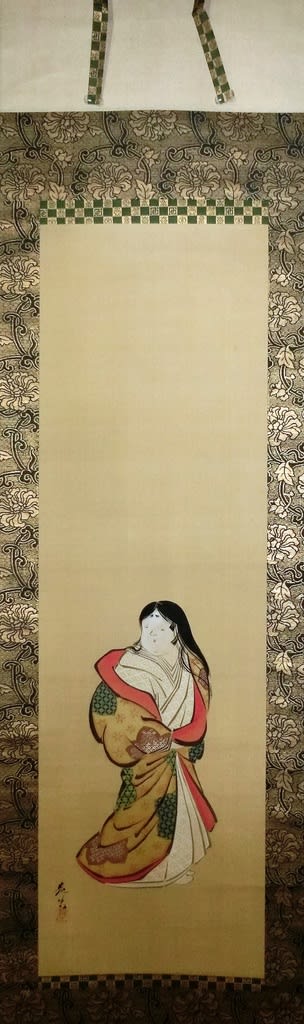

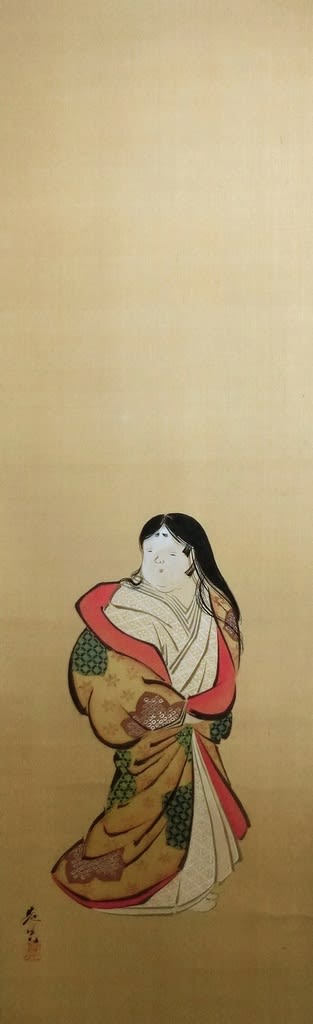

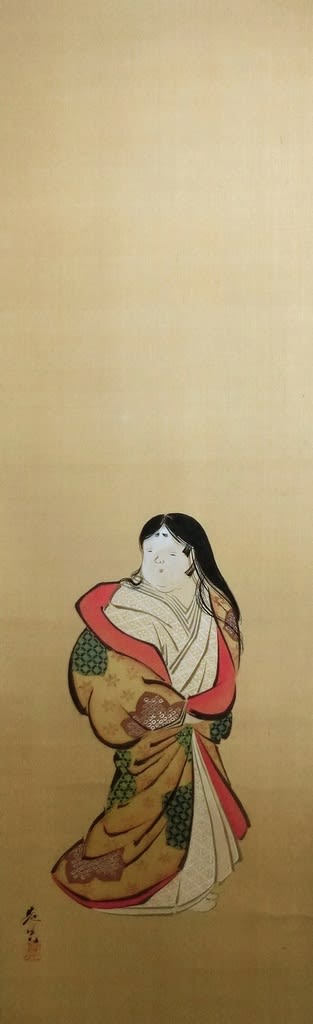

本日はそのような推察のもと、柴田是真が描いたと思われる「福娘図」を紹介します。

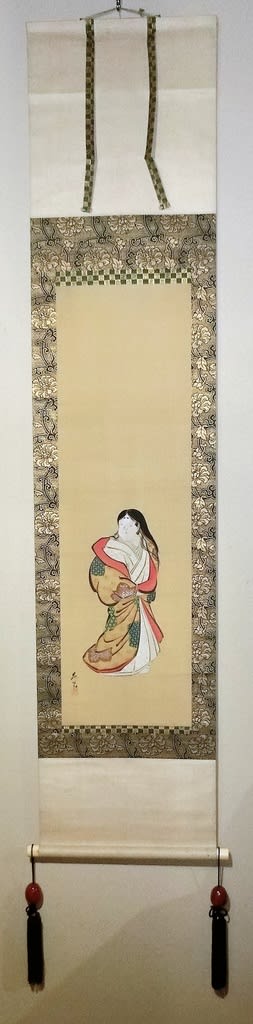

福女図 伝柴田是真筆 その12

絹本水墨着色軸装 軸先象牙 共箱?

全体サイズ:縦1663*横365 画サイズ:縦883*横266

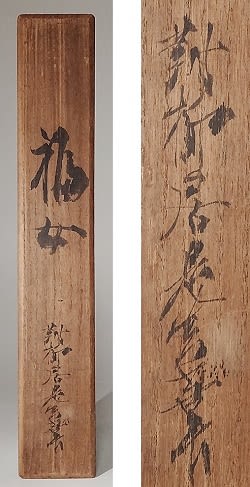

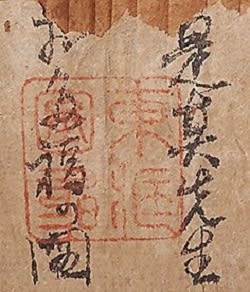

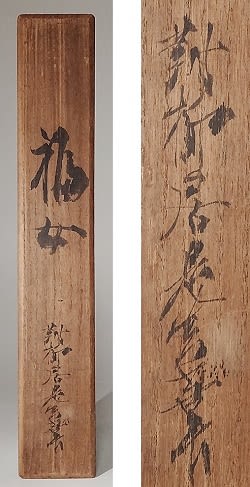

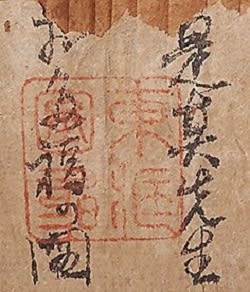

この作品の面白いのは箱書です。どうも柴田是真実直筆のように思えるのですが・・・。「福女 對柳居是真筆」とあります。参考資料の落款と比較してみました。

柴田是真の絵画の作品での共箱は非常に少ないですが、実は幾つか実在しています。上記写真の右資料も共箱のものです。

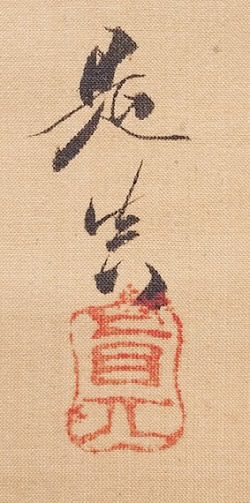

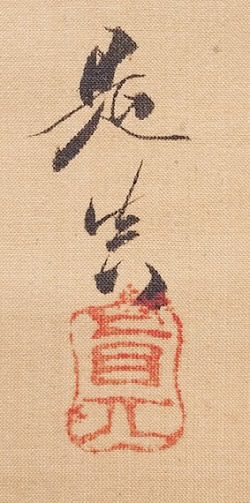

落款と箱の貼紙は下記のとおりです。

こういう落款などの資料は普段から見慣れておくことが必要です。本作品のように売られている時点での作品の説明に共箱という記載のないこともあるからです。

本ブログでは柴田是真実の「福女」の作品は二作品目となります。

最近はすらりとした女性を美人と称するようですが、やはり女性はふくよかで、優しい女性がいいですね。

掛け軸の縁起物にはかなりの種類があります。本ブログでもときおり投稿している「鐘馗様」、「登鯉」など。

「ふくむすめ」もひとつは欲しい画題の作品だと思いませんか?

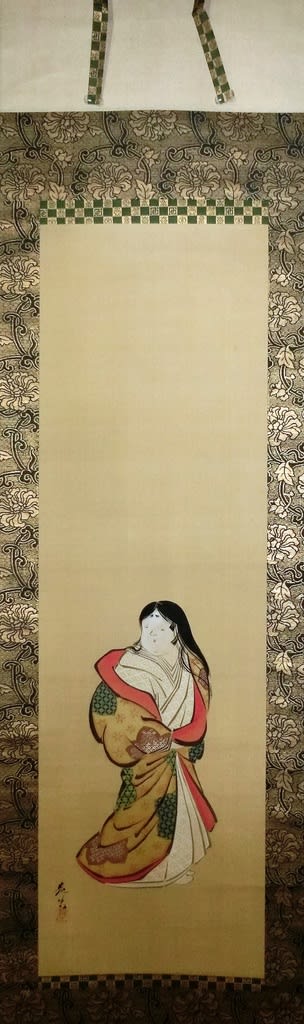

表具は上々・・。

少しくたびれていますが、掛け軸にはこういう時代感も味わいのひとつです。

掛け軸は「かび臭い」と表現される方がおられますが、それはかび臭くなる保管方法をしているからだと思います。押入れ、天袋などは厳禁であり、とくに押入れ、天袋は北向きになっていることが多いので、そのような場所は

文献資料によると河鍋暁斎は年初めには子息らと恵比寿・大黒図を毎年描いたそうです。本ブログにもその真作が紹介しておりますし、「なんでも鑑定団」にも同様の作品が出品されたことがあります。

一方で柴田是真一門は「福娘」を描いていたのではないかと私は推察しています。門下の綾岡有真の作品二点を本ブログでも紹介しています。さらには五月の節句には「鐘馗様」を描いていたと思われ、柴田是真門下には数多くの鐘馗図の作品が存在します。

本日はそのような推察のもと、柴田是真が描いたと思われる「福娘図」を紹介します。

福女図 伝柴田是真筆 その12

絹本水墨着色軸装 軸先象牙 共箱?

全体サイズ:縦1663*横365 画サイズ:縦883*横266

この作品の面白いのは箱書です。どうも柴田是真実直筆のように思えるのですが・・・。「福女 對柳居是真筆」とあります。参考資料の落款と比較してみました。

柴田是真の絵画の作品での共箱は非常に少ないですが、実は幾つか実在しています。上記写真の右資料も共箱のものです。

落款と箱の貼紙は下記のとおりです。

こういう落款などの資料は普段から見慣れておくことが必要です。本作品のように売られている時点での作品の説明に共箱という記載のないこともあるからです。

本ブログでは柴田是真実の「福女」の作品は二作品目となります。

最近はすらりとした女性を美人と称するようですが、やはり女性はふくよかで、優しい女性がいいですね。

掛け軸の縁起物にはかなりの種類があります。本ブログでもときおり投稿している「鐘馗様」、「登鯉」など。

「ふくむすめ」もひとつは欲しい画題の作品だと思いませんか?

表具は上々・・。

少しくたびれていますが、掛け軸にはこういう時代感も味わいのひとつです。

掛け軸は「かび臭い」と表現される方がおられますが、それはかび臭くなる保管方法をしているからだと思います。押入れ、天袋などは厳禁であり、とくに押入れ、天袋は北向きになっていることが多いので、そのような場所は