本ブログにて2点ほど紹介した古萬古焼の作品ですが、本日は確証はありませんが、再興萬古焼の祖とされる森有節の作品と思われる作品の紹介です。

最初に今まで紹介した作品(真偽のほどは解りりません)と古萬古焼について記しておきましょう。

**********************************

古萬古焼の歴史

桑名の豪商、沼波弄山(ぬなみろうざん)が、元文年間(1736年〜1740年)に朝明郡小向(あさけぐん おぶけ、現在の三重郡朝日町小向)で創始。

弄山が、自身の作品に「萬古」または「萬古不易」の印を押したのが、名前の由来です。(弄山の時代の作品は、現代では古萬古と呼ばれる)

*萬古では赤絵を基調として、更紗文などの繊細な色調を特徴とし、いち早く正円子を彩料に取り入れた他、欧風文字文なども取り入れています。新しい技術や意匠にも敏感であり、沼波弄山は江戸と桑名を往復するなど製作姿勢において平賀源内と似たところが多くあるようです。当時の人物とそれが生み出したやきものなどに共通する時代性がうかがえ、この頃の京都やその周辺の新たなやきものへの挑戦はお互いに影響しあっている面が非常に多いとされています。

ちなみに本ブログにて萬古焼らしき作品として紹介されているものには下記の作品があります。

当方の所蔵作品 その1

古萬古焼 青磁唐獅子双耳獣足香炉

底印 古箱入

最大幅145*奥行*高さ134

当方の所蔵作品 その2

古萬古焼 石榴文盃洗

口径158*高さ88*高台径

合箱入

**********************************

森有節について

創始者の弄山の没後、(古)萬古焼は一時途絶えるものの、天保年間(1830年〜1843年)に森有節(本名は与五左衛門)らによって再興されていますが(桑名萬古焼)、本日紹介する作品はその森有節(本名は与五左衛門)らによって再興された桑名萬古焼の作品(森有節作)です。

萬古焼 桃図七寸菓子鉢 伝森有節作

共箱

口径200*高さ45*高台径

中央に描かれた桃が印象的な作品です。

実に近代的な色合いのデザインですね。

高台内に刻印があります。

共箱に納まっています。真贋は当方は詳しくないので解りませんのでご了解ください。

森 有節の陶歴は下記のとおりです。

******************************

森 有節:(もり ゆうせつ)1808年(文化5年)~ 1882年(明治15年)4月25日)。

日本の江戸末期の萬古焼の陶工職人家。萬古焼中興の祖。本名は与五左衛門。号は摘山堂。伊勢国桑名(現在の三重県桑名市田町)に生まれた。

最初は伊勢国桑名(三重県桑名市)で「松本屋」という古物屋を営んでいました。その後に江戸時代中期の元文年間(1736年~1740年)、伊勢国朝日小向に窯を開いた古い萬古焼(ばんこやき)の創始者であり桑名の豪商人・沼波弄山の遠縁に当たる山田彦右衛門から勧められ、古い萬古焼の発祥の土地の伊勢国朝日小向(地名になる)で有節の弟、与平(本名・千秋、号は陽楓軒)と共に江戸時代後期の1831年(天保2年)に萬古焼を再興することになります。

木彫刻 初代森有節自刻像

明治11年作 高さ:219

朝日町歴史博物館蔵

下記の写真は萬古焼を天保3年(1832)に再興した初代森有節の自刻像です。森家には、本像を製作するにあたり、初代有節は鏡を見ながら彫り進めたと伝わっています。また、付属する箱は二男修輔の手によるもののようで、箱書きから初代森有節71歳(明治11年)の時に製作されたものであることがわかります。

有節萬古焼や朝日萬古焼と呼ばれた古い万古焼の製品と同様に名谷山の白土と赤土を使い古いタイプの萬古焼製品を模写作しています。時代の流に合わせて煎茶器に生産の主流を変えて、上絵付も硬彩から軟彩へ変わり、粉彩・十錦手の上絵釉は艶やかで、金を原料とする鮮やかな桜色の森有節独特の腥臙脂釉の開発にも成功しています。

下記写真の作品:腥臙脂釉菓子器

このピンクの発色は森有節が手掛ける萬古焼製品独特の製品となります。また急須や土瓶は木型を使った成形に特殊な木型を使用し、ある一定の大量生産を可能とし、薄作りや蓋の摘みのつくりにも新風を取り入れ、庶民など町人などの間で人気を博したようです。

下記写真作品:有節万古 木型作り盛絵菊花文急須(『四日市万古焼通史』より)

1867年(慶応3年)には国産陶器職取締役を任命され、1882年(明治15年)4月25日に没しています。享年75。

作品には「万古」「日本有節」「万古有節」「千秋不易」などの印を用いています。

さらに詳しく調べてみました。

森有節の陶歴

古萬古が後継者のないままに廃絶してから、30数年後、桑名の古物商森有節、千秋の兄弟によって、古萬古ゆかりの朝日町小向で再興されますが、手器用な兄弟の工芸的手腕を見込んで、弄山の子孫が勧めた為と伝えられています。兄の有節は木工を得意とし、弟の千秋は発明工夫の天才であったと伝わっています。兄弟の協力によって天保2年に築窯し翌年(1832年)に開窯したようです。

古萬古の時代に比べて、世情は大きく変わりつつあり、抹茶趣味に代わって煎茶が流行し、外国憧憬より国粋を尊ぶ国学が盛んとなっていました。それに応える為に、華麗な粉彩による大和絵の絵付けと、煎茶に必要な急須を木型で成型する法を考案して、東海道の旅人の土産物として売り出しました。その特異性は大人気となり繁盛し、さらに桑名藩主はこれを保護奨励したとされます。

急須作りに、有節は得意な木工の技を駆使して、提灯作りの木枠からヒントを得た精巧な内型を作ります。これは心棒と八枚に分解するこの型に、棒で伸ばした薄い土を貼り付けて成形するもので、型に刻まれた竜の紋様が急須の内面に現われる考案は、意表を衝くものでありました。一ケ所でないと外れない蓋、ぐるぐる回る蓋の摘み、取っ手の遊環などは千秋の考案であったとされます。

また尾張の画家「田中訥言」(本ブログにても作品を数点紹介しています。)の提唱した復古大和絵の妙手、帆山唯念が桑名にいました。その画塾の花乃舎に学んだ兄弟は、大和絵の花鳥の絵を艶やかな粉彩絵の具で描いています。この絵の具は、不透明で、重ね塗りや盛絵ができました。そのベースは、白絵土による白であり、これに顔料を点じて各種の色彩を出しました。中でも金を原料とする腥臙脂釉のピンク色は、とても艶やかで独特ので人気を博しました。

下記写真の作品:腥臙脂釉御神酒器(明治12年作)

几帳面な有節は、自身で銘印を刻んだと伝えられています。素人ながら印は完璧です。

古萬古の印を踏襲っした「萬古不易」、丸型篆書の「萬古」がありますが、字体が優しいものとなっています。

普通の「萬古」印は裸印は少なく、中型の小判印を多用し、他に「摘山(てきざん)」、「有節」、「萬古有節」があり「日本有節」の印は、海外への発展を希求したものだ。千秋には別種の印があります。

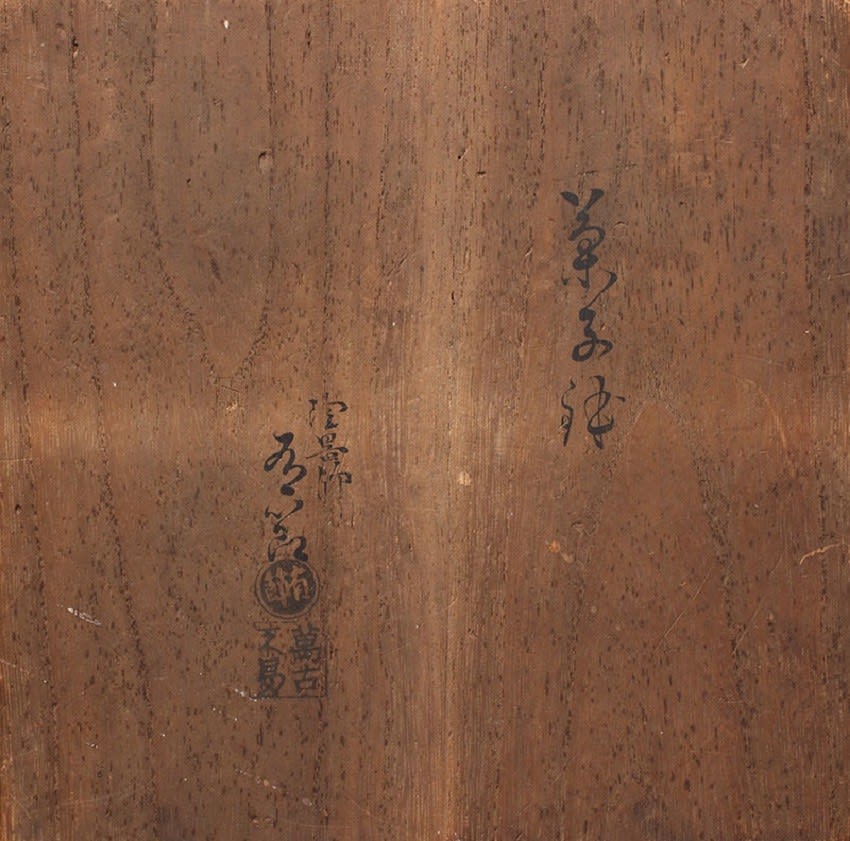

*本作品における共箱と作品中の印は下記のとおりです。

印の部分は下記の写真のとおりです。

有節の考案した木型成型の急須は、よく売れたようです。その秘密にしていた陶法が、桑名の木型師佐藤久米造に漏れると、それを模倣追随した沢山の有節亜流の陶芸家が桑名周辺に現われて売り出しました。中には有節萬古と一味違うたたみ作り、土型成型の精巧なものを作る者がいて、彼らは布山、孫三郎らであり、幕末から明治初年にかけて最も盛業であったようです。

古萬古の沼波家の姻戚にあたる南勢射和の経世家竹川竹斎が、安政3年(1856年)に射和萬古を開窯しています。彼は有節萬古の成功に目を付け、殖産事業にしようと、資力を注ぎ、井田吉六、奥田弥助、近藤勇、服部閑鵞らの名工を雇い入れての陶業を興します。しかし製品は優れていたようですが、格別の特色がないために、目論見通りに捌けず、7年で廃窯となっています。

また古萬古の陶工良介が津の藤堂藩に招かれ、安東の地で古萬古の姉妹品に「古安東」を産み出しましたが、わずかで廃業しています。これを惜しんだ津の油屋倉田久八が「再興安東」を始めたのは、嘉永6年(1853年)のことでです。射和萬古の職長もしたことのある信楽の陶工上島弥兵衛の協力を得て、後に「阿漕焼」と改名し、窯主が度々変わって現在に至っています。

四日市には、有節萬古より前の文政12年(1829年)に信楽焼風の雑器窯が東阿倉川唯福寺に始まっていて、「海蔵庵窯」と称しています。後に、ここに来て焼き物の手ほどきを受けた末永の庄屋山中忠左衛門は、有節萬古に憧れて、嘉永6年(1853年)には、邸内に窯を築いて、有節萬古の研究に本腰を入れ、その20年に及ぶ苦労が四日市萬古の始まりとされます。

******************************

本作品が森 有節の作であるという確証はありませんし、当方のコレクションの対象外の萬古焼です。資料として蒐集したものです。

参考までに下記の作品が「なんでも鑑定団」に出品されていました。

******************************

参考作品 なんでも鑑定団出品作(2018年5月15日放送)

評価金額:300万円

評:初代森有節の作品に間違いない。たいへん趣があり、かつ珍しいのは楽家九代了入の黒楽を写した黒楽茶碗。了入は箆使いの名手だが、それをあえて手捏ねだけで立ち上げて写している。ふっくらとして大らか。高台の見込みに了入の晩年の隠居印が押してある。これだけだと了入と間違えるため、茶碗の中の見込みに萬古の小さい判が押してある。実に真面目で演出が巧み。

真ん中は普遍的な萬古の鉢。外側を飛翔する鶴、中にひっそりと咲く蘭、動と静の対比が見事にこもっている。

水指は萬古特有のふっくらとした感じに盛り上げの絵が良い。この絵付の命は葉の影にある南天の赤い実2つ。この赤い実がきゅっと締めている。

それぞれ「摘山堂 萬古有節」と書いてある。おそらく明治時代の二代有節の筆。共箱に準じると考えてよい。萬古は散逸しているため、名器が3点揃うというのは珍しい。

******************************

当方ではあまり詳しくない萬古焼の作品ですが、どうも貴重な作品のようですので大切に保存しておきたいと思います。