〈リバイバル・アーカイブス〉2023.8.14~8.28

原本:2019年12月28日

〈画像をクリックすると拡大します〉

2019年12月17日(火)今にも小雨が降りそうな天候の中、富田林市文化財課の方も参加していただき「毛人谷・新堂の横がかり溜池井路」を調査するためにオプション館外講座が実施されました。

普通多くの溜池は、谷筋に縦ならびの重ね池(または親子池)で棚状に複数の溜池が連なっていますが、ここの羽曳野丘陵東側は急傾斜で小さな谷や小川がいくつも存在し、谷筋を堰き止めて造られたため池が多くあります。羽曳野丘陵東側、急斜面の溜池は、池と池を水路で横ならび(横がかり溜池井路)に結び、かんがい用水に利用している珍しい形態です。その一部を紹介します。

スタート地点の富田林市役所横の深溝(ふこうど)井路

溜池灌漑地域より、標高の低い地域を潤します。こちらは横がかり溜池井路ではなく、石川から取水した水を田んぼに潤す人工の水路です。

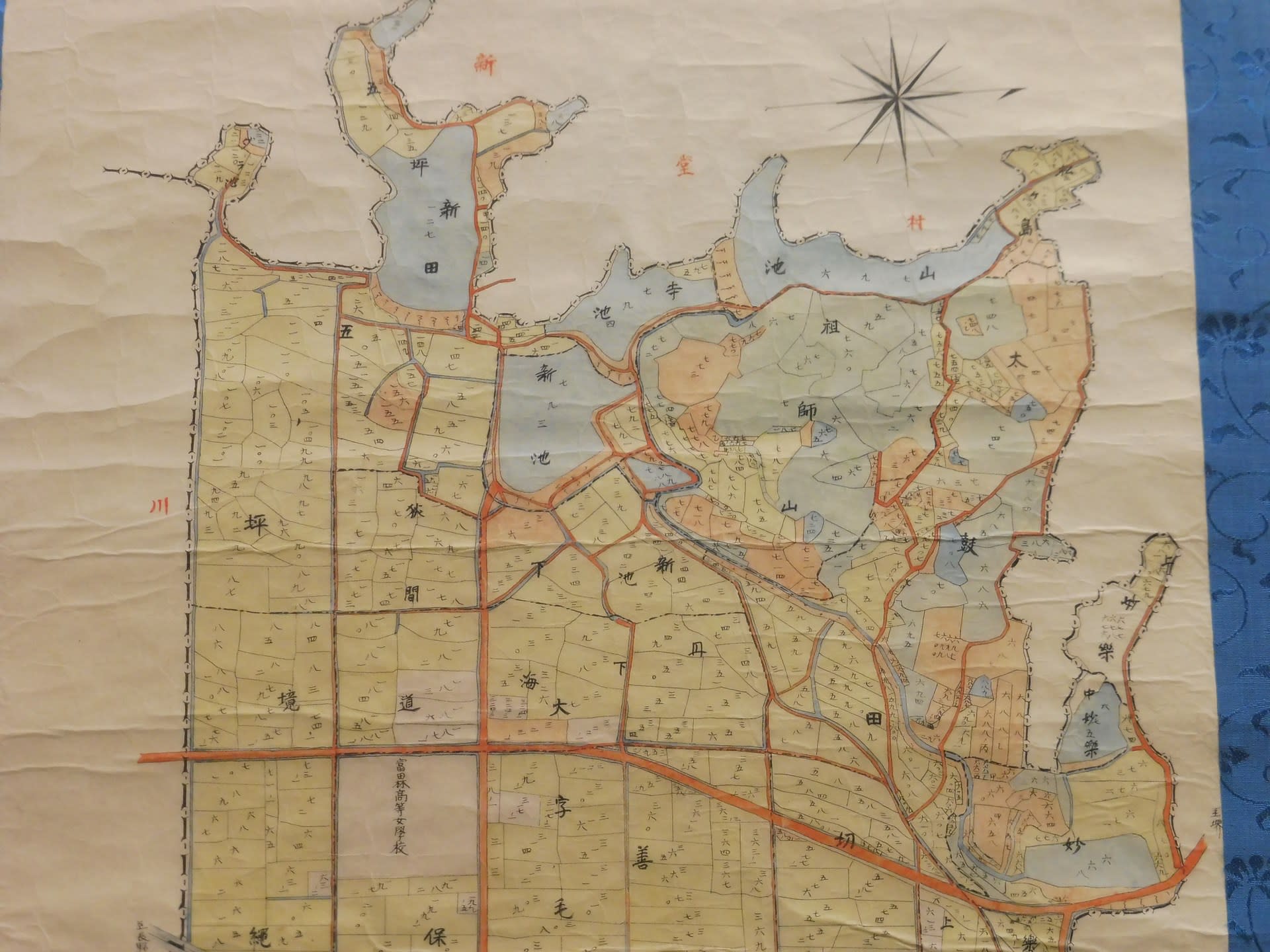

富田林市域中央部 石川左岸の灌漑図 地図の原図は1971年

〈画像をクリックすると拡大します〉

2つの大きな井路で灌漑されていて、それより標高の高いところは溜池灌漑に頼っています。

富田林は瀬戸内気候で年間降水量1200mm程度と少なく、灌漑施設が必要です。

市役所横の深溝井路。井路のなかでもここが一番水が淀む場所で、樋門を締め切ると道ぎりぎりまで水が来ます。あと数cmであふれそう...

こちらはその樋門です。放場(はなしば)といって、余剰な水を逃がします。この水は石川本流にもどります。

延享三年(1746)の絵図にはこの下流部に水車が描かれています。

ここで、富田林市中・南部の石川左岸の灌漑についてみていただきます。

〈画像をクリックすると拡大します〉

富田林市の南部、嬉地区と河内長野市向野地区の荒前井堰より取水し、河岸段丘の崖面を利用し、汐ノ宮、錦織地区を石川本流の傾斜より緩やかに流れて行きます。

〈画像をクリックすると拡大します〉

そして、宮甲田地区(旧 甲田)と寿町(旧 毛人谷)の河南高校の所で井路が毛人谷地区に入れられず東に下り、深溝井路に合流します。

〈画像をクリックすると拡大します〉

深溝井路は標高差から富田林町(旧寺内町エリア)に入れず(a)、標高差に準じて寺内町を回り込み、井路に沿って巡礼街道が通ります。(b) そして大きな溜池である粟ケ池に水を溜めます。

ここから6つ樋門で喜志の村々の田んぼを潤します。

(a)深溝井路の水面は富田林駅付近で65m、一方富田林町の高さは最高地点67.2mで、全体が66m以上あり、分水できません。そのため奈良時代に周りは正方位条里地割が施行されましたが、ここは水が入らず「荒芝地」として取り残されました。そして中世末に富田林寺内町のニュータウンが形成されました。つまり、富田林寺内町の標高があと2m低かったら、富田林寺内町は成立できず、周りと同じく奈良時代の条里地割が基本となる田んぼであると想定できます。

(b)深溝井路の標高の低い方(東側)に堤を築き、決壊しないよう突き固め、そこを巡礼街道として利用すると堤防が崩れにくいです。生活の知恵で、巡礼街道より井路が先にできている証拠になります。

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

ここから「毛人谷・新堂の横がかり溜池井路」のスタートです。

最初の溜池井路図でもお解りのとおり、溜池灌漑は井路灌漑より標高の高い田んぼを潤します。そして、この横がかり溜池井路は極めて珍しい谷ごとにある溜池を横につなぐ水路で、しかも、毛人谷・新堂の両村にまたがります。つまり両村が水利的な利益の共存をしていると思われます。さらに、その隣の中野の村界でその水は中野に入らず、新堂村内を下ります。また、毛人谷の隣村の甲田地区の溜池水利は村内に限られ、毛人谷地区には水は入りません。かつて貴重な水を村内でいかに有効利用しようとした努力が垣間見れます。

いちばん最初の溜池、毛人谷の上新池大正期の地図では山池)。ここからスタートです。

富美ケ丘(ふみがおか)町の奥まった稜線近くにある溜池です。

左側(南側)は富美ケ丘の住宅地、右側(北側)は池は毛人谷、対岸の林は新堂地区(PL教団所有地)になります。

この樋門から横がかり井路がスタートします。

次に毛人谷新池

池の真ん中を外環状線が橋梁で通ります。

新池の横にある毛人谷水利委員会の水防倉庫。「えびたに」と読みます。

横がかり井路、次の妙楽池に向かいます。

この樋門が新池に水を入れる施設です。新池の入った水が再度横がかり井路に水を入れられるかは、確認できませんでした。

実は上新池と新池の間に、寺池(中新池)が存在したことが、大正14年(1925)発行の富田林町全図にも記載されています。現在は埋め立てられて宅地になっています。

東部の方眼のような正方位条里地割がよくわかりますね。しかも、地番の割り方により、半折型地割であることも分かります。

〈画像をクリックすると拡大します〉 *地図は右が北

私たちは井路に沿って下り、外環(国道170号線)の方へ向かいます。

経路図1

コースを地図で見ていただきます。地図左下の上新池がスタート地点です。

〈画像をクリックすると拡大します〉

経路図2

南に下り新池の右脇(東側)を溜池井路が流れます。

〈画像をクリックすると拡大します〉

▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

ここで脱線して、この周辺で多く見られる条里地割についてみてみたいと思います。

〈画像をクリックすると拡大します〉

前出の経路図2でも確認できますが、富田林市の旧毛人谷地区(寿町・昭和町・常盤町)は広く奈良時代と考えられる条里地割がみられ、田んぼの区画はもちろん、町のブロックや道路、個人の土地所有がこの条里地割を今も踏襲しています。

現在の道路を赤い点線で入れてみると、みごとに約109m(=1町)ごとに区画できることがわかります。

また、市役所、小学校、中学校、警察署などが点線の条里地割に基づいて建てられているのがわかります。

〈画像をクリックすると拡大します〉

この表は大阪府史の掲載されている大阪南部の条里地割を表したものです。(一部記事追加) 方眼の一辺が1町(=約109m)を表します。

大阪南部の平野部に、古代幅広く条里制が実施されたことがわかります。

和泉地域の条里地割は規模が小さく、川に沿って自然傾斜に従って区画と水路が整備されたものですが、南河内地方の特に丹比郡、志紀郡、古市郡、石川郡では、大規模で自然地形を克服した正方位条里が施行されています。

正方位条里は、唐にならった日本の平城京・平安京などの条坊制と同じように南北・東西に区画し碁盤の目状に道路と水路を設けて、水田耕作の基盤としたもので、当時の郡ごとの地方官の裁量で実施されたようです。この地に居を構えていた有力な豪族(地方官)は、広範囲に自然を克服し、あえて難しい正方位条里を実施することにこだわりました。

富田林南部の正方位条里地割(周辺地域を含む)

〈画像をクリックすると拡大します〉

南西を基準にした千鳥式の坪並(番地表示方法)であることがわかります。

南北線は川(石川や千早川)をへだててずれていますが、東西線は同一基準で区画されているようです。

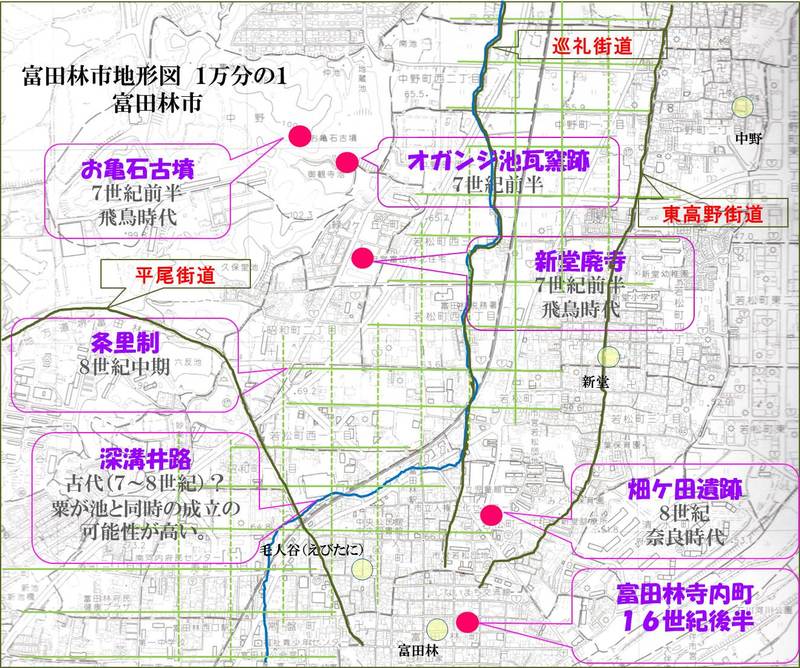

富田林北部の正方位条里(周辺地域を含む)

〈画像をクリックすると拡大します〉

北部の条里地割については、平野部で正方位条里が区画されています。

南部と同じく石川をへだてても東西線は同じ基準で計画されたと思われます。

羽曳野市古市(旧古市郡)に基準に合わない東に少しずれた条里地割が現在も残っています。

〈画像をクリックすると拡大します〉

このように、現在も条里地割の痕跡を明確に確認することができます。

旧石川郡の正方位条里は図表のように、南西を基準とした千鳥式の坪並であることがわかります。

▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

〈画像をクリックすると拡大します〉

この地図は新堂廃寺のある富田林市中央部の古代(飛鳥時代から奈良時代)の文化財を表したものです。寺内町や街道筋は未成立のものもありますが、経年的な流れとしてとらえてください。

7世紀前半の飛鳥時代の新堂廃寺・オガンジ瓦窯跡・お亀石古墳はそれぞれ相関し、同時期に造られたと言われていますが、ここには大規模な集落跡見つかってなく、新堂廃寺を維持したと思われる後の時代の居住跡(掘立柱跡)が見つかっています。

これらを作った人はどこに住んでいたのでしょうか?

このあたりの丘陵よりの河岸段丘面は水の便が悪く、井戸水も鉄臭い「金気水」で飲料水には向きません。よって人が住むのには適さないため、水道が引かれる前には、この地域を含む富田林の喜志宮町から宮甲田まで集落がありませんでした。

〈画面をクリックすると拡大します〉

集落は東の中位河岸段丘崖近くの段丘面に集中し、喜志木戸山・大深(おうけ)・櫻井・川面、中野、新堂、毛人谷、富田林、甲田と続きます。この辺りは5m程度の浅井戸で、富田林の酒造りを育んだ飲料水に適した水質で、人の住む条件に適した飲料水、低湿ではない適度に乾燥した土地、そして周りの西部の中位河岸段丘面と段丘下の氾濫原に広く耕作のできる土地があり、出作りし米作りができる快適な土地柄です。

実際、この段丘面東端では大量のサヌカイト打製石器出る弥生時代の大規模な喜志遺跡や中野遺跡、畑ヶ田遺跡等があり、多くの人が住んでいた痕跡があります。

新堂廃寺を成立するためには、有力な豪族(おそらく蘇我氏=お亀石古墳が方墳であることでもわかる。)がおり、それを支える人が東の段丘面の東端に居たと考えられます。距離は700m余り、10分程度の距離です。ここにその根拠があったのではないでしょうか?

なぜ新堂廃寺が段丘西に建てられたかは確定する根拠資料はありませんが、新堂廃寺の被葬者と思われる方墳のお亀石古墳との関係が濃厚であると思われます。終末期の横口式石槨をもつお亀石古墳は中国の風水思想を取り入れた構造を持っていて、背後に山、前に御観寺の谷川(現在は池)が流れ、両側を山の稜線で囲まれています。(現在は左稜線はグラウンド建設時に削られています。)この風水思想にぴったりの古墳の向いている方向は新堂廃寺なのです。さらにその向こうに、一直線に根拠集落が見えます。

この立地でないと中国風水に基づいたお亀石古墳が作れないので、まず古墳の立地が決まり、新堂廃寺の場所が決まったと想定されます。お亀石古墳は新堂廃寺を建立した有力な豪族と考えられるので、古墳と寺は近い距離に造りたかった。そして寺の瓦は周りの穴窯が作れる傾斜地で適当な粘土の取れるところを選んだ。(オガンジ瓦窯跡)

このピンポイントの立地にあるのがお亀石古墳です。それに近い位置で集落と古墳の間にあるのが氏寺の新堂廃寺ではないのでしょうか?

この地域は奈良時代に正方位条里地割が敷かれ、現在の新堂集落近くの畑ヶ田遺跡に官衙(地方の役所跡)が置かれたようです。

そして条里地割の灌漑については、深溝井路以東の低いところは、谷川遺跡や中野北遺跡の発掘成果により成立していたことが想定されます。また以西の標高の高い所については、溜池灌漑されていたと考えられます。

そうでないと考えた場合水田耕作はなりたたないため、深溝井路以西の高い所の条里地割は成立できなかったと考えられます。

〈画像をクリックすると拡大します〉

富田林市北部については粟ケ池は深溝井堰・井路の成立とほぼ同時期と考えることができます。というのも粟ケ池は狭山池のような流入する河川がなく、流入するのは人工の水路である深溝井路のみであるからです。

〈画面をクリックすると拡大します。〉

これは粟ケ池南部(上手)の中野地区で比高2m程度の東に向かうごく浅い谷があり、粟ケ池に自然水が入らない地形になっているからです。

粟ケ池以北の水利

粟ケ池の流入するのは深溝井路のみ。6つ樋門で喜志五郷を潤します。

〈画面をクリックすると拡大します〉

粟ケ池以北はどこを掘っても弥生時代のサヌカイト打製石器のかけら(石刻)が出土します。というより、現在も田んぼの畦にたくさん落ちている状態で見つかります。多い所では30分で両手いっぱいの石器が確認できます。

そして、石川左岸には4世紀の古墳と7世紀の古墳が富田林市の羽曳野丘陵の東端に集中します。

粟ケ池のある富田林西北部をみても、4世紀の古墳として、鍋塚古墳、喜志の宮裏山古墳1号墳(前方後円墳)、三角縁神獣鏡が出土した60mの前方後円墳である真名井古墳、7世紀の古墳として、お亀石古墳(方墳)、凝灰岩の6枚合わせの組み合わせ式石棺が出土した宮前山1号墳など文化的な時代の流れを考える上で貴重な古墳がいっぱいあります。

そして、百舌鳥古市古墳群が全盛であった5世紀の古墳がほとんどないことも地域史を考える上で重要かと思われます。

〈画面をクリックすると拡大します〉

〈画面をクリックすると拡大します〉 *表はアブラコウモリH作成(部分)

弥生以降こういった時代の連綿とした流れにあって、高度の溜池灌漑や井路灌漑の技術が同一規格の広範囲の正方位条里地割を可能にしたと考えられるのではないでしょうか。

現地に立てばその当時の人々の思い、生き様が感じられます。

そして、1200年近くの昔でありますが、なんかその有力者が近くにいるような感覚におちいります。ここにいると1000年て、きのうのことのようですね。

▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

脱線から現代へ戻ります。

妙楽池へ向かう水路。現在は冬場なので、水は流れていません。毛人谷(寿町)地区。

羽曳野丘陵の崖面を巧みに緩やかな傾斜を保ちながら流れます。昔はコンクリートの堤もありませんでした。

高度を維持しながら流れます。まもなく中間池の妙楽池。

妙楽池の流入口 ここから新堂になります。

向こう池の右側に見えるのが流出口の樋門。

出口の樋門

西山墓地の入口にあります。かつては墓地の谷筋の上手にもう一つ「中妙楽池」がありましたが、墓地エリア拡大により埋め立てられました。これは前出の大正14年(1925)発行の富田林町全図でも確認できます。

また、昭和3年(1928)発行の富田林町俯瞰図にもこの池は描かれています。

なお、墓地の入口に描かれている門は、江戸時代後期 天保年間に造られた富田林村一里山口にあった「用心門」と思われます。残念ながら昭和9年(1934)の室戸台風で倒壊し残っていません。

妙楽池からは、さらに新堂方面に3つの池が横がかりします。

新堂と毛人谷(昭和町)の境をこの道と水路が行きます。

新堂(地方道堺富田林線沿)、六反池。

谷筋を堤防でせき止めています。

六反池から北進し、うぐいすの湯の下を通ります。

新堂と毛人谷(昭和町)の境を流れる井路

この20m先で新堂の久保堂池からの樋門の水が注ぎこみます。

新堂、久保堂池。

残念ながら池はどこからも見えません。

しかたがないので、空中写真でご覧ください。

ここが池からの水路。以外に小さいです。この辺の池はどこも谷の上流にあり水系が狭いので、水の流入が多くは無いようです。

経路図3

〈画像をクリックすると拡大します〉

久保堂池から先の井路の経路です。調整池に向かいます。

調整池に入る手前の水路。

下手から上手を見たところ中位河岸段丘面最上段(左)と羽曳野丘陵の崖面(右)に沿って下ります。

調整池に着きました。向こうが流入点。

流入点方向から見た調整池。奥が除(よげ)、あふれた水を逃がします。分水用の樋門は別にあります。池は流入した泥でだいぶん埋まっているようです。

調整池の除からの水路。

そのまま隣村の中野へは行かず、新堂領域を下ります。

〈画像をクリックすると拡大します〉

横がかり井路の調整池と中野の御観寺(オガンジ)池との関係は一切水のやりとりがないことです。

調整池は新堂領内を潤し、御観寺池は中野領内を潤します。ここでは各村の溜池水利が異なります。

少し標高の低いところを流れる深溝井路は流域の共通の水利です。

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

中野地区水利の御観寺池

余分な水を逃がす除です。このすぐ横、手前に天平時代の穴窯があり、その下にさらに古い時代の白鳳期以前と思われる穴窯が発掘されています。

オガンジ池瓦窯跡

新堂廃寺の瓦を焼いた瓦窯跡でも有名な場所です。除のすぐ横にあり、2基の縦に並んだ穴窯があります。飛鳥時代から奈良時代の200年間使われ、新堂廃寺専属の瓦窯でした。

中野 御観寺池から伸びる水路。毛人谷・新堂の横がかり水路とは交わりません。

帰り道の新堂廃寺跡の看板が新しくなっていました。

2019.12.18 kusu&2019.12.28.アブラコウモリH

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます