出雲の八千鉾神がヌナカワ姫を能登に連れ去った伝説がある。

旧市役所前のヌナカワ姫の銅像の足元にすがっているのは幼少時代のタケミナカタ神なのだが、この神様の伝説が糸魚川で見当たらないことを俎上にあげずに親子と断定するのは如何なものか?

「天津神社並奴奈川神社」によると

①ヌナカワ姫に懸想した出雲の八千鉾神が、夫神のヌナカワ彦を殺して能登に連れ去る

②ヌナカワ姫と八千鉾神と仲睦まじからず、ヌナカワ姫はひとりで逃げ帰るが稚児ケ池にお隠れになった(死んだ・殺された)

といった内容だが、数あるヌナカワ姫伝説のなかで際立って具体的なこの伝説がなんらかの史実を反映した可能性を検証している。

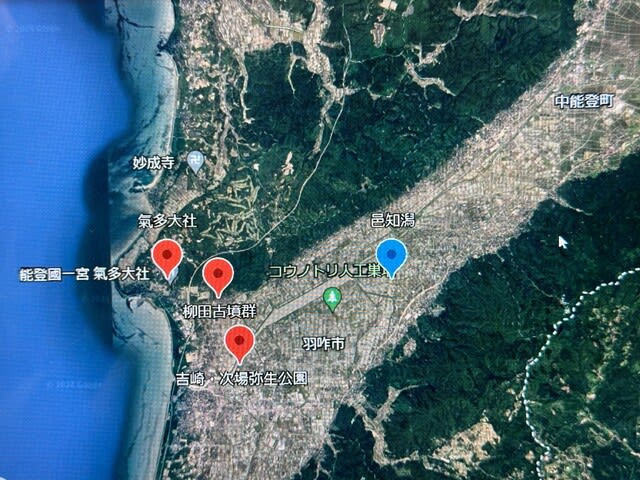

グーグルアースで出雲系の神社と弥生時代後期のヒスイ加工遺跡がセットになった適地を探したら、羽咋市の気多大社~七尾湾に平野がベルト状にひろがっていて、地形的には珠洲市の珠洲神社より可能性は高いと気付いたのが3年ほど前。

ボランティア帰りに羽咋市歴史民俗資料館に寄って質問したら、気多大社のすぐ近くに弥生中期~後期の能登半島最大のヒスイ加工遺跡、国指定遺跡「吉崎・次場遺跡(よしざき・すばいせき)」があることが判明して色めき立った。

ヒスイのフレーク(薄片)が出土しているのは、二次加工ではなく一次加工していた証し。

この遺跡は弥生時代に半島奥部まで入り込んだ広大な汽水湖だった邑知潟(おうちがた)の左岸に位置して、稲作適地でありヒトの往来のしやすさという点でも伝説にリアリティを感じる。

だたしこの遺跡からは青銅器や山陰系土器が出土していても、山陰系の「四隅突出型墳丘墓」が見つかっておらず、学芸員さんはいつか発掘したいと意気込んでおられた。

また付近に柳田(やないだ)という地名があり、大正までヌナカワ姫・ヌナカワ彦を祀っていた「奴奈川神社」が、柳田権現・柳形明神と呼ばれていたことと関係があるのか?

調べたら「吉崎・次場遺跡」の古邑知潟の対岸の丘陵に、古墳時代の「柳田古墳群」があることも判った。羽咋市図書館で柳田の地名由来や口碑を調べたが不明だったことと、ちょっと後の時代であるのでこの件は保留。中能登から富山にかけて柳田という地名が多いのも謎。

グーグルアースのアップ。吉崎・次場遺跡が気多大社に近いことがわかるが、弥生時代なら邑知潟はもっと広大だったので舟をつかえば30分もかからない距離かな。

弥生時代は西の玄関口と栄えた能登半島西部の遺跡群も、古墳時代には衰退して東の玄関口の七尾湾周辺が栄えたようだ。支配者が山陰勢力から畿内勢力にとってかわったことと関係しているのだろうか?

糸魚川東部の能生地区にはヤマトから派遣された四道将軍の大彦命が、ヌナカワ姫の子孫のヌナカワ長者を退治する伝説がある。

これらの伝説が史実の反映だとすると、弥生時代は山陰、古墳時代に畿内と、支配者がかわるたびにご先祖様たちは苦労したことが伺える。

ヌナカワ姫を語る場合、「天津神社並奴奈川神社」の記述を抜きにして、古事記や出雲國風土記の断片的な記述だけを都合よく切り張りして創作したモノガタリを史実のように語る人が多い。

しかしヌナカワ姫は信仰の対象であることを忘れてはならないし、先祖代々と伝えられてきた口碑も口承文化であるので、安易な創作は文化の捏造・破壊につながるという自覚をもってほしいものだ。