小さい頃から空瓶を見ると片っ端から息を吹込んで音を出す遊びが好きで、いい歳をして今でもついやってしまう。

だから石笛を初めて吹いた時も最初から簡単に音は出た。

プロの音楽家が半年かかってやっと音が出るくらいに石笛の演奏は難しいと聞いてビックリしたことがあるが、音楽の素養があっても子供時代に自分で遊びを見つける能力を身につけていない人は空き瓶を観ても単に空き瓶でしかないということだろう。

今日は手元にあった一升瓶を何気なく電球に透かして見たらとても綺麗だった・・・中に入ってみたいなあと、我ながら子供のような感想を持った。

そこで中に入る代わりにデジカメで撮った写真がこれ!

茶色の一升瓶!・・・まるでタイムトンネルみたいだ(実物は知らん)

緑の一升瓶・・・ピントを底に合わせたら満月みたいになった。

横から撮影したら、未知との遭遇みたい!

面白くなってガラス瓶を探して歩いて発見した青いガラス瓶・・・ガニメデ星雲?

どうですか?説明が無いととても一升瓶とは思えないでしょ?

ピントや光源を工夫したりで一時間は遊んでしまったが、まだまだアイデアは尽きないのだ。

俺ってもしかしたら天才かも・・・。

友人が糸魚川の海岸で拾った赤碧玉をプレゼントしてくれた。

別名を鉄石英、英語だとレッドジャスパーと呼び、縄文時代には黒曜石、チャート、頁岩と並んで矢尻が作られていた。

特に佐渡産は「赤玉」と珍重され、古墳時代には勾玉や管玉が作られていた。

これから勾玉も作る予定だが、まず小手調べに石笛を作ってみた。

切断してみたら流石に硬い・・・しかもダイヤモンドカッターの摩擦抵抗を減らすための水が血のように真っ赤になった!

最初はヒスイ以上に時間がかかったが、俺はヒスイ以外にも色んな石材を加工しているからそんな場合のノウハウがあるから工夫したらスイスイと切断完了!

研磨してみたら、最初の180番だけで光沢が出た。

肌理の細かい石質・・・よしよし、いい子だ・・・とニンマリする。

世界初?の赤碧玉の石笛は、硬質な音色。

透明な石英部分も混ざっていて、いい景色だ・・・売りたくないなあ(笑)

下の写真は、赤碧玉・ヒスイ・珪質頁岩の石笛揃い踏みだ。

ヒスイの石笛は、明るい灰色に黒いゴマ粒状の霞模様が入っているが、これでもラベンダーヒスイの仲間である。

このヒスイもあまり製品にする人はいないが、渋い味があって俺は好きだ。

もっと詳しくご覧になりたい場合は「ぬなかわヒスイ工房」を検索して下さい。

http://nunakawa.ocnk.net/

ヒスイだけが糸魚川の石じゃないぜ!

今回は軽トラキャンピングカーの居住性をよくする工夫である。

キャンピングカーだから、快適に寝る工夫は必須だ。

快適に寝るには敷物が肝心。

敷物にはキャンプ用のマットの利用は誰でも考えること。

しかしキャンピングマットは収納性がよい反面、ロールになっていたりジャバラになっていたりの収納時のクセが付いていて、寝ないと平らになってくれない欠点がある。

また高価である点、狭くて薄いという点も欠点といえば欠点だ。

イチオシはホームセンターで売っている発砲ウレタン製のお風呂マット(風呂スノコ)で、俺はかなり前からアウトドア遊びの友としている。

まず非常に安い。

俺の愛用品は長さ80×幅60×厚み2㎝の固めのウレタン製で、1枚たったの498円也!

柔かいマットは、高価なクセにだんだんとヘタってくる。

縦に2枚使用時。

こいつを4枚並べると軽トラの荷台に丁度うまい寸法に収まってくれるので、カップルでも寝るスペースが確保できる(と思われる・・・笑)。

スノコ状になっているから、多少の雨漏りや結露も安心できるし、外で焚火する時には尻の下の敷物にしても具合がいい。

寒い時にはお風呂マットを一番下にして、中間に炬燵の下に敷くギンマット、更に毛布かキャンプ用マットを敷くとかなり快適だ。

キャンプ用マットに比べて嵩張るのが難点だが、普通車に乗っていた時にもトランクの下敷きにしていた。

こうすれば荷物の緩衝材にもなるし、突然のアウトドア遊びにも使えるのである。

例えば大雨や雪の中でパンクしたタイヤを交換する時なんかも膝が付けて重宝する。

もちろん、スタックした時にはタイヤの下に入れてスリップ防止材にすることもできる・・・やったことないけど・・・。

俺はマリンスポーツもするが、砂浜ではお風呂マットの上でウエットスーツを脱ぐと、砂がウエットに付き難いので便利だ。

地べたに座ってバーベキューをする時の敷物には、キャンプ用マットだと薄くて狭いので、お風呂マットの方が断然いい。

地面の多少の凸凹や小石があっても気にならないし、汚れが傷がついても丈夫で安いので気楽な点も有難い。

突然のアウトドア遊びに使えるということは、突然にサバイバル状況になった時にも活躍するということだ。

それなりの浮力もあるから、掴まっていれば助かるという事態もあるだろうし、頭の保護や風除けや雨除けにもなるということ。

便利ですよう。

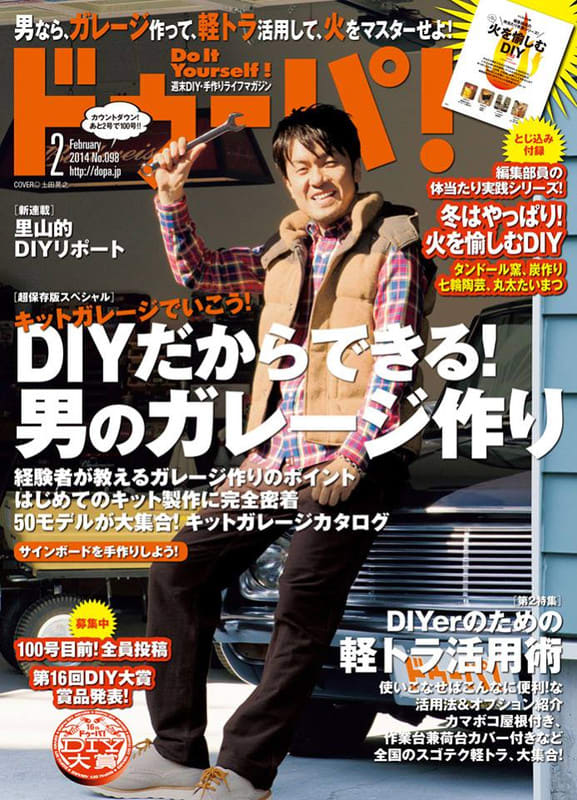

DIY雑誌『ドーパ』2月号に、俺の作った軽トラキャンピングカーが紹介された。

出版直後からブログ開設史上で最高のアクセス数を記録したが二日間で元に戻った・・・まあこんなもんだ。

さて、軽トラキャンピングカーの自作(その2)の続き。

『ドウーパ』では紙面の関係で紹介されていなかったが、ポリカ波板のドームを南京縛りするだけでは横風に弱いという欠点がある。

その欠点を克服したのが小滝区のNさん。

Nさんのアイデアは、弾力のある骨組み材を使って、ポリカの内側から押上げるというもの。

確かにポリカを外からロープで縛ってから、内側からも押上げればモノコック構造になって強い。

流石に冬は4mもの積雪となる小滝区の人は生活力がある。

日常的にアウトドア活動をしているから、知恵があって何でも自分でできる人が多いのだ。

骨組み材として色々と検討した結果、弾力がある軟質ポリエチレン管がベストと判断したそうだ。

軟質ポリエチレン管は屋外を水道配管する時に使用する建設資材で、ホームセンターでは取り扱わない商品だ。

売っているのは配管業者相手の管材屋さんや建設資材屋さんで、普通は50m単位くらいの注文販売で、在庫はなく値段もそれなりにする。

しかし小滝区には自分で山から水を引き入れている人も多く、Nさんの納屋にも余分な軟質ポリエチレン管が埃を被っていたそうだ。

身近にあるモノや廃材を利用するという所が、俺のようなDIY愛好者にグっとくるアイデア。

余談だけど、俺はホームセンターや百均ショップ、古道具屋を買い物ついでに観て歩くのが好きで、そんな積み重ねがDIYの時にはアイデアの引出になってくれて随分と助けられている。

骨組み無しの状態。このままだと横から押すだけでグラグラして頼りないが、この状態で走っている人が大部分。

骨組みの作り方は以下の通り。

まず長さ九尺(2700㎜)のポリカより少し短めに切りそろえた軟質ポリエチレン管を用意する。

それから強引に軟質ポリエチレン管をU字型に曲げて・・・結構大変だ・・・、ドーム状に組んだポリカの中で離せばバシっと元に戻ってポリカを内側から押上げてくれるのだ。

コツは軟質ポリエチレン管をポリカの凸凹の凹んだ部分に左右均等に配置すること。

説明は簡単だけど、やってみると結構難しいのだ。

骨組みの途中。全部で五本使っている。Nさんの改良はここまでだが、ドームの両端から風雨が入る欠点があるので、俺は奥と手前の骨組みにブルーシートを挟んで固定している。キャンピングカー仕様にするのはここの工夫が大事。

ポリカドームのままだと手で押せばグラグラして頼りない感じだけど、軟質ポリエチレン管がビチっとはまればビクともしない強度になる。

俺はNさんから小分けして貰った直径4.7㎜の軟質ポリエチレン管を骨組みにしているが、入手困難だから塩ビ管で代用するというブログコメントが来たことがある。

安易な代用はおよしなさい。

塩ビ管は弾力が無いから危険です。

1月3日は晴れたので、久しぶりに親不知と能生町においてある二隻の縄文カヌーの様子を見に行った。

親不知は糸魚川市の西の外れ、能生町は東の外れだから移動も大変・・・。

基本的に丸木舟は生木を刳り抜いて作るので、乾燥が十分ではなく風と直射日光はひび割れの原因となり大敵だ。

小滝丸は、こんな状態で保管してある。

恐る恐る養生のブルーシートを捲ってみると、「小滝丸」から唐檜の香りが辺りに広がっていった。

伐採してから三年も経っているのに、樹の生命力は凄い。

ヒビは入っていない・・・安心して30mほど離れた岸壁に海水を汲みあげて、船首と船尾に掛けてあった敷布を湿らせてやった。

岸壁から1・5m程下の海水を汲み上げる工夫は、大き目の孔を開けて先端まで欠き込んだ竹に百均のバケツを嵌めてから、先端を紐で縛っただけの手作りの釣瓶だ。

こんな感じでバケツの取っ手が自由に動くので、竹を左右に揺すれば簡単に海水を汲み上げることができる。

以前は紐を付けたバケツでやっていたが、バケツに海水を入れる時には苦労したし、引っ張り上げる時にも重く感じたが、釣瓶方式だと断然にラクチン。

別のバケツに海水を移してから、もう一回同じ作業をして反対の竹の先端にバケツを掛ければ二つのバケツを天秤に掛けた状態にできる。

これだと力はいらないし、海水を溢すことなく運搬できるようにもなった。

こんな工夫は、東南アジアの田舎で現地の人達の暮らしぶりを観る旅をすると、自然に想いつくようになる。

観光地には目もくれず、田舎ばかり旅する俺の旅のスタイルである『宮本常一ごっこ』は、こんな時に役立つのでR!

軽トラキャンピングカーのブルーシート(銀色ね)を外すと、ドームの正体が現れる。

ドームはホームセンターでも売っているポリカーボネード製波板(以下ポリカ)を曲げて作っているのである。

そこまでは前回の通りだけど、トラックのロープフックの数と位置が少ないため、そのままでは高速道路を走る時にはちょっと不安だ。

だから俺は写真の様にステンレスの物干し竿を中間に入れて、ロープ固定の位置を倍に増やしている。

もっともこの補強は、高速道路使用時だけで、日常ではここまでしていない。

俺は長さ9尺(約2.7m)のポリカを使っているが、この長さだと軽トラのキャビンより小さなドームが作れて、風の抵抗を受けないのだ。

強度と防水性を考えて、重ねを十分に取ったために俺は5枚(1800円前後/枚)のポリカを使用した。

塩ビトタンだと安いけど、柔軟性と耐久性を考慮するとポリカがベスト。

人によっては6尺(約1.8m)のポリカを1枚とか2枚くらい使って、キャビンの後ろに荷物を入れるスペースだけを確保している人もいる。

頻繁に荷物の出し入れをする大工さんなどの職人さんならこの程度の小型で短いドームの方が荷物の出し入れが楽なのだ。

ポリカを曲げただけでは当然ながらドームが固定できないので、トラックロープで南京縛りして固定する。

南京縛りが完璧じゃないとこの固定方法は危険だ。

指で弾いてビンビンと音がするくらいに絞めておくこと。

このロープワークが出来ると日常でもサバイバルでも大変に便利だ。

重量のある倒壊物を移動する時に滑車代りにしたり、簡易テントを建てる時には支柱やブルーシートを頑丈に張ることが出来るのだ。

現場仕事をする人なら当たり前に出来るので、習っておくことをお勧めする。

南京縛りが完璧に出来ない人は、ホームセンターで売っている長さが自由に調整できるラッシングベルトなどでしっかり固定しよう。

ラッシングベルトは、2本組で600円程度の安物でも十分に使える。

ロープ直径は、ポリカの凸凹に収まる6㎜がベストだ。

多くのポリカ雪除けはここまでの工夫。

でも俺のは強度面の工夫がしてあるのだ。

以下次号!

このOCNブログの前にエキサイトで同じタイトルのブログをやっていた時に、軽トラキャンピングカーの紹介をした。

興味ある人は、エキサイトブログhttp://jhomonjin.exblog.jp/ で検索して下さいな。

3年ほど前の記事だけど、未だに色んなところから問合せが来る。

俺のブログをパクって、あたかも自分で考案したかのように紹介するブロガーさんもいて、某月刊誌に掲載が決定してから慌てて許可を求めてきたということもあった。

今回はDIY月刊誌の「ドウーパ」編集部から新春号に掲載したいとの取材依頼だ。

OCNブログとフェイスブックでも紹介しておきたいし、「ドウーパ」には紙面の関係で書き足りなかった部分も多いので、以下はその軽トラキャンピングカーの詳細である。

ベース車はスバルのサンバートラックだ。

普段の俺は丸木舟やSUP(スタンドアップ・パドル・ボード)、シーカヤックなどのマリンスポーツの他、趣味と実益を兼ねたDIYの為に頻繁に大きな荷物を積むので、キャンピングカー仕様は冬季限定である。

雪国ではトラックの荷台に雪が積もるという事態が当然おこるが、新潟の雪は湿っているので荷台に一杯の雪が積もると軽トラといえども相当な自重になるから、下の写真のようにキャンピングカー仕様にしておくと雪が勝手に滑り落ちてくれて便利なのだ。

横から見た図。

斜め後ろから見た図。

ブルーシート(銀色だけど)は#4000番の厚手タイプで、幅1.5間×長さ2間ものを長手のみ折り畳んで被せてある。

ブルーシートの下は、なんとホームセンターで買った9尺のポリカーボネード波板!(以下ポリカ)

このアイデアは、糸魚川市の山間部から長野県に掛けての人達がやっている雪除け対策で、俺のオリジナルではない。

雪除けだけなら、ブルーシートで覆うより、ポリカ波板だけの方が滑りは断然にいいが、軽トラのアオリとポリカの間に雪や雨が入ってキャンピングカーとしては使えないことと、中身がスケスケになってしまうので俺はブルーシートを被せているのだ。

しかし俺の軽トラキャンピングカーには、強度面の補強や居住性改善など色んな工夫がしてあるのだ。

詳細は次号にて!

前回アップした、四千五百年前の縄文遺跡から出土したクルミのペンダントは評判が良かった。

んで、調子に乗って以前にも作ったことのあるクルミのかんざしを作った。

来週日曜日のイベントの販売ブースで売るためだ。

左右はペンダント。かんざし左から竹・栗・紫檀のかんざし。

長さは伝統的なかんざしの寸法に倣って四寸~四寸五分ある。

かわいくないですか?亜麻仁オイルを擦り込んでから蜜蝋仕上げにした。

無論、遺跡出土のクルミは貴重過ぎて非売品だから、長者ケ原遺跡公園に落ちていたクルミを拾ったもの。

ただ孔を開けて棒を差し込んだだけでしょ?なんて言って欲しくない。

垂直に孔を開けるのも技術がいるし、拾ったクルミの汚れを落とすのだって手間暇がかかるので簡単じゃない。

それに女性の髪はデリケートで、棒の部分のちょっとした凸凹でも敏感に感じ取られてしまうから、かんざし作りは神経を使うのだ。

クルミペンダントは子供達に買って欲しい。

ヒスイ職人さんはイベントでヒスイ販売のブースを頼まれることがあっても、乗り気になることは基本的には無い。

イベントで訪れる人が高額のヒスイ製品なんてまず買わないからだ。

俺はせっかくのお誘いを断ることはしたくないので、二千円以下で買える商品を開発しているが、これはその内の一つである。

ヒスイじゃないけど、ぬなかわヒスイ工房では縄文時代の石器や顔料も作っているし、体験会講師もやっているから、縄文人もきっとこんなアクセサリーしていたことでしょう!というコンセプトだ。

ちょっと大仰だけど名付けて「縄文アート」。

せめて日当分くらいは売れればいいけんども・・・。

お袋の趣味は和裁や洋裁といった細かい手仕事。

だから針に糸を通してくれとよく頼まれる。

お袋は読書も好きだから、随分と前に大きな虫眼鏡をプレゼントしたことがある。

俺も今やヒスイ工房の主となったが、勾玉を研磨する時などは虫眼鏡やルーペで拡大して仕上がり具合をチェックするようになって気が付いたことがある。

虫眼鏡は片手が塞がるので、色々と不便なのだ。

そこで考案したのが、虫眼鏡スタンド。

使ってみてビックリ、こりゃ便利!。

ヒスイ加工をする時には、8倍~20倍のルーペで仕上がりをチェックするのだけど、倍率が低くてもでっかい虫眼鏡のレンズは見やすいので加工途中のチェックしはこれでも十分。

なにより両手が使えるところがいい。

端材を加工してバーナーで焼いて仕上げたので、費用は無し。

虫眼鏡の固定は、寸法に合わせて開けた孔に虫眼鏡の柄を差し込んでクサビで固定してあるだけ。

クサビを調整すれば、虫眼鏡の位置調整も簡単にできる。

俺はこれまで様々な田舎暮らしやサバイバル技術、DYIのアイデアをブログで紹介してきたが、なかにはそのままパクッって自分のブログで紹介している人もいるようだ。

モノ作りが好きな者同志でアイデアの交流をするのは大歓迎。

でもこのブログの内容をそのまま自分で考案したかのようにアップするのは如何なモノか?

俺のブログをそっくりパクッたブロガーさんの記事が、某有名月刊誌の編集者の目に留まって紹介されたことがある。

そのブロガーさん、編集者の記事掲載依頼が来てから慌てて俺に許可を求めてきた。

俺はアイデアの出所さえ記載して貰えれば良いと快諾したのだけれど、結局、出版された月刊誌には自分で考案したかのような内容になっていた。

中国の知的所有権侵害が国際問題になり、中国製コピー製品の氾濫に憤る日本人も多いが、日本人のモラルだって似たようなもんだよなあ・・・とちょっとグチを言いってみたくなった。