汗だくになった仕事の後に海に入って体を冷やすのは至福の時。

これぞ田舎暮らしの醍醐味だ。

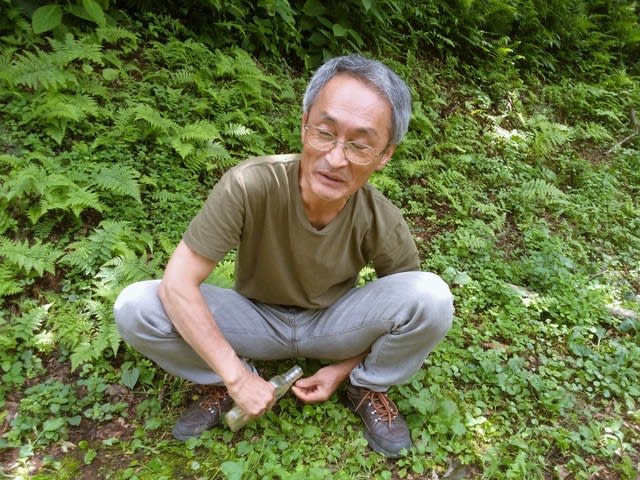

自宅裏のヒスイ海岸

しかし年々、海の中の異変を感じている。

海底は梅雨明け時点でお盆過ぎの静けさがあり、濁りが増して魚も減っているような・・・。

今年は猛暑でも温かいのは海面から50㎝くらいまでで、水深2mでヒヤッと冷たく、5mなら裸では辛いほど冷たい。

いわゆるサーモクラインという水温差の層が極端で、心臓麻痺に要注意だ。

単に大雨が続いて、河川の冷たい水が大量に流れ込んでいるだけならいいのだが、不気味ではある。

温暖化の影響なのだろうか。

因みに昨年新調した足ヒレは、沖縄の海人御用達というガル社のエムデンで、水の抜けや反発力、バランスが実によく、老舗ブランドのしては安いので、初心者にもお勧めできる逸品。