史実と歴史観は次元が違うのだが、公表された個人の歴史観を史実と思い込んでいる人は多い。

わたしは様々な言説にであうとホントなの?と一定の距離をおいて保留しておくが、興味がわけば自分で調べる。

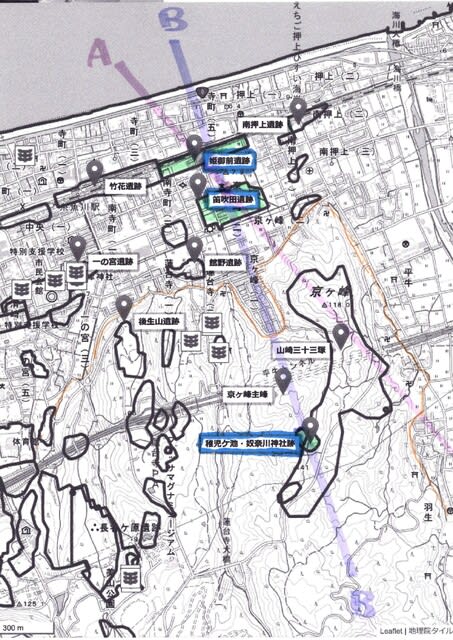

そのひとつが内容的に考古学の範疇のグレーゾーンっぽい「ヌナカワ祭祀圏のランドマーク」という論文で、京ヶ峰主峰から冬至の朝日が昇っているのが笛吹田遺跡から見える、すなわち京ヶ峰主峰は古墳中期のランドマークである、といった内容だ。

そこで京ヶ峰主峰に登って緯度経度・標高を調べて、「eマップ糸魚川」の遺跡範囲地図にプロットしてみたら、面白いことがわかった。

論文では京ヶ峰主峰と笛吹田遺跡の位置関係だけを問題にしているが、冬至の朝日が昇ってくる予想ラインをピンクの線(A)でひいてみたら、笛吹田遺跡の北にある姫御前遺跡も朝日が観測できる範囲に入っていた。

また主峰の南にある稚児ケ池(奴奈川神社跡)~主峰の隣りの最高峰~笛吹田遺跡~姫御前遺跡まで紫の線(B)を引いたら、まっすぐに並んでいることが確認できたのだ。

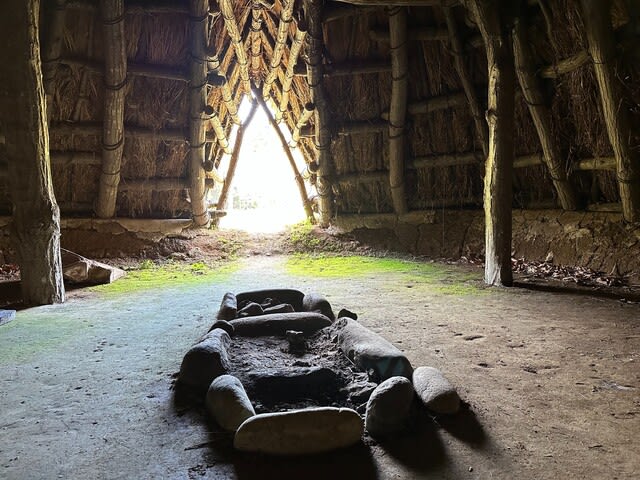

二つの遺跡は弥生後期~古墳中期の玉作遺跡で、ここまでは疑いのない史実である。稚児ケ池との位置関係は偶然の一致にしても、主峰から朝日が昇ってくるのが目視できるのなら、その位置を選んで住居域にしていた可能性もある。

また寺町区の人々は、江戸か明治のころまで稚児ケ池で稚児の舞いを奉納していたそうだから、点が線につながり物語りが浮かび上がってきそうだが、ここから先は個人の仮説であり歴史観。もちろん偶然の一致という可能性もあるし、史実を切り張りした仮説や歴史観を史実のように語ることは自戒するところ。

よくニューアカデミーなおじさんが、どこかの神社や遺跡が一直線に並んでいる!冬至の朝日が昇ってくる!といった類いのトンデモ説もどきを聞くが、目視できようもない距離を伊能忠敬みたいに平板測量をしながら位置確認してたの?それとも謎の超古代文明があったのか?それとも宇宙人が知恵を貸したのか?と冷ややかに聞いてしまう。

紫の直線(B)くらいなら長い竹竿をもった人を何人も並べて見通し測量すれば、古墳時代であろうと直線距離の2キロ程度の真っ直ぐなラインを出すことは可能だ。わたしは測量士と一級土木施工技師なのよ。

冬至の朝日問題を検証するには時期的に晴天であることは稀なので、肝心の冬至の朝日が確認することが難しいことが問題。冬至の時に観察してはいるが、いつも曇天なのです( ´艸`)

とりあえず成果を書いて、論文の著者に書簡を出してみる。