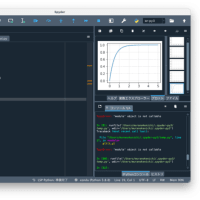

3 過渡応答解析

過渡応答解析の目的は、システムの特性を時間軸で見ることである。

はじめにステップ応答について見てみる。

scilabでは過渡応答はcsimで簡単にできる。パラメータを’step’と指定するとステップ応答となる。

->t=0:0.05:5;

-->s=poly(0,'s');

-→S1=(2*s+10)/(s^2+2*s+10);

-->plot2d([t',t'],[(csim('step',t,tf2ss(S1)))',0*t'])

警告: csim: 入力引数 #1 は連続時間系で指定してください.

あれ、警告だ。ちょっと例題どおりなのに(ヘルプの)

今度調べます。

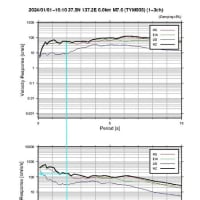

さて伝達関数は尾形先生の例題3−1のバネマスダッシュポット系です。

2次系のステップ応答の典型ですね。グラフのテクニックは別途勉強が必要ですね

過渡応答解析の目的は、システムの特性を時間軸で見ることである。

はじめにステップ応答について見てみる。

scilabでは過渡応答はcsimで簡単にできる。パラメータを’step’と指定するとステップ応答となる。

->t=0:0.05:5;

-->s=poly(0,'s');

-→S1=(2*s+10)/(s^2+2*s+10);

-->plot2d([t',t'],[(csim('step',t,tf2ss(S1)))',0*t'])

警告: csim: 入力引数 #1 は連続時間系で指定してください.

あれ、警告だ。ちょっと例題どおりなのに(ヘルプの)

今度調べます。

さて伝達関数は尾形先生の例題3−1のバネマスダッシュポット系です。

2次系のステップ応答の典型ですね。グラフのテクニックは別途勉強が必要ですね