東大寺大仏殿までやってきました。

大仏殿の前の鏡池。

ここから水が池に注いでいます。

そして池には舞台。昨日開催された聖武祭の名残ですね。

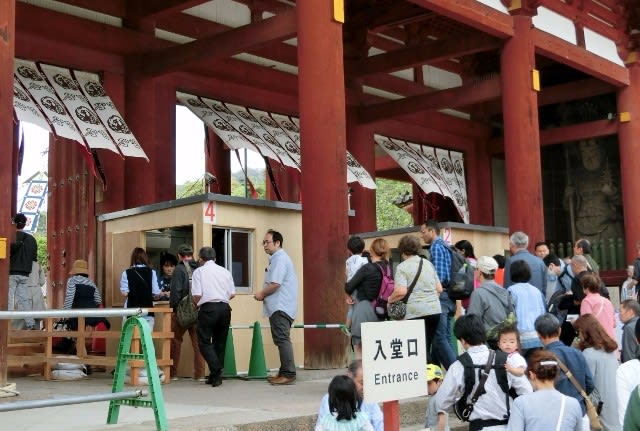

いつもは素通りする大仏殿ですが、中門から中を覗くと、やはり聖武祭の名残の幡が風に揺れています。

ということで、半年ぶりに大仏殿へ入ってみます。

今日は中門から入るようです。

大仏殿。

幡です。

大仏殿前の八角燈篭は国宝です。

簡単な組み立て式であることは、それを組み立てている様子を一度アップしています。

音声菩薩の透かし彫りです。

またまたデジカメの調子が悪く、尺八(?)を吹く音声菩薩の画像だけが、「ファイルが壊れていて表示できません」。

なので半年前の画像です。

この八角燈篭のレプリカが京都国立博物館にありますね。

大仏殿の観相窓と木組み。

観相窓は盂蘭盆会の最終日と元旦に開かれそこから廬舎那仏のお顔を見ることができます。

奈良と言えば大仏と鹿と言われるほど、奈良の代名詞となっている大仏。

蓮華座の蓮華の花弁には説法相の釈迦の坐像や菩薩像が線刻されています。

でかいですね~。

大仏に向かって左の右脇侍は虚空菩薩坐像。

これまた高さが7.1mという大きな像です。

その奥にあるのは四天王のひとつ広目天立像。

東大寺の広目天立像といえば、戒壇院のが有名ですね。

踏みしめている邪鬼がまたユーモラス。

大仏の光背、厚いですね。

こちらは多聞天立像。やはり邪鬼がユーモラス。

自分はこちらの多聞天の方が好きかな。

すごい迫力です。

左脇侍は如意輪観音座像。これまた高さ7.2mと大きなものです。

廬舎那仏と一緒に如意輪観音。

廬舎那仏の右手は「施無畏印」、左手は「与願印」です。

突然読経の声が聞こえてきたので、正面近くに移動しました。

大仏殿は過去に二度にわたって消失しています。

鎌倉時代に再建された大仏殿。

1180年に平重衡によって焼失、その後俊乗坊重源によって再建されています。

1567年には三好・松永の兵火によって焼失。

公慶上人の努力によって落慶したのが1709年といいますから、100年以上も大仏様は野ざらしだったわけですね。

で江戸時代に再建された大仏殿。

創建当時の東大寺の様子。

東西に七重塔が建っています。

最後にもういちど大仏を正面から見て。

大仏殿前では線香が次々と供えられています。

七重塔の相輪。

回廊の屋根が緩やかなカーブを描いています。

賓頭盧(びんずる)尊者。

回廊から大仏殿。

もう1ヶ月早く訪れていたら、桜の花と一緒に写ったでしょう。

南大門。

ここには快慶の作品である金剛力士像がありますね。

吽形、阿形の金剛力士。

吽形の方は運慶、定覚、湛慶、阿形の方は快慶が作成したといわれていますね。

南大門の幕。

これまた聖武祭のなごりでしょうね。

南大門を南から。

榊莫山さんの揮毫による世界遺産の石碑。

この前の秋に角を切られた鹿の角が伸びてきていて、先っちょが丸くって可愛らしい。

この辺りにも藤棚。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます