プロテクターが作動した原因は何かと原因を探ります。作動直前の異音は右チャンネルから発したようなので右チャンネルを主体に見て行きます。

回路図はHIFIenginからダウンロードできました。ただ海外では型番はA-1000となっています。

回路図もコンピュータの画面では書き込みも思う様にできないので紙にプリントしてにらめっこです。

A4の紙をはりあわせて新聞紙並みの大きさになります。

終段が生きていそうなのでエミッタ―抵抗の電圧でアイドリング電流を確認してみます。スライダックはないので恐る恐るスイッチを入れます、電圧は1.4ボルトほどあり5アンペア位流れているいようでみるみるヒートシンクが熱くなりあわてて電源をきります。写真をとるゆとりはありません。左チャンネルは11mVの正常値に調整可能でした。

またプロテクターの作動はDC漏れの可能性もありDCサーボ回路の交換としてICと無極性電解コンデンサー交換は先におこないました。これは以前のA-750と同じ部品を使用していて、秋月で唯一販売しているL型オペアンプNJM4565Lに交換します。

再度恐る恐る電源をいれてみます。アイドリング電流は変わらず多いのですが何とプロテクターは解除されました。バイアス回路に問題がありそうなことがわかりましたがAclass Turbo回路という曲者があり厄介そうです。

バイアス回路部分のアップですが見た目の部品の劣化はなさそうでトランジスターの電極もきれいな色をしています。

順繰りにトランジスターのチェックをしてみます。

まず熱補償用のトランジスターのhfe測定をしています。

回路図の赤〇部分をチェックしています。バイアス調節用の半固定抵抗も問題なし。バイアス電源用のツェナーダイオードも問題無く、バイアス回路直列の抵抗も数値どおりで基本的なバイアス回路には異常ないことになります。

Aclass Turbo回路を構成するTr122 126を調べてみたらTr126がhfeが1、正常な左チャンネルは355あり、故障個所発見となりました。

使用トランジスターは2SC2634で入手可能ですが手持ちの2SC2240で代用します。左チャンネルも合わせて交換しました。

早速電源を入れててみますが、まだアイドリング電流は調節できません。再度模索が始まりました。

回路図はHIFIenginからダウンロードできました。ただ海外では型番はA-1000となっています。

回路図もコンピュータの画面では書き込みも思う様にできないので紙にプリントしてにらめっこです。

A4の紙をはりあわせて新聞紙並みの大きさになります。

終段が生きていそうなのでエミッタ―抵抗の電圧でアイドリング電流を確認してみます。スライダックはないので恐る恐るスイッチを入れます、電圧は1.4ボルトほどあり5アンペア位流れているいようでみるみるヒートシンクが熱くなりあわてて電源をきります。写真をとるゆとりはありません。左チャンネルは11mVの正常値に調整可能でした。

またプロテクターの作動はDC漏れの可能性もありDCサーボ回路の交換としてICと無極性電解コンデンサー交換は先におこないました。これは以前のA-750と同じ部品を使用していて、秋月で唯一販売しているL型オペアンプNJM4565Lに交換します。

再度恐る恐る電源をいれてみます。アイドリング電流は変わらず多いのですが何とプロテクターは解除されました。バイアス回路に問題がありそうなことがわかりましたがAclass Turbo回路という曲者があり厄介そうです。

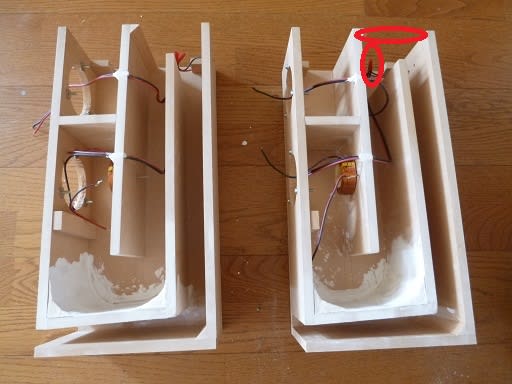

バイアス回路部分のアップですが見た目の部品の劣化はなさそうでトランジスターの電極もきれいな色をしています。

順繰りにトランジスターのチェックをしてみます。

まず熱補償用のトランジスターのhfe測定をしています。

回路図の赤〇部分をチェックしています。バイアス調節用の半固定抵抗も問題なし。バイアス電源用のツェナーダイオードも問題無く、バイアス回路直列の抵抗も数値どおりで基本的なバイアス回路には異常ないことになります。

Aclass Turbo回路を構成するTr122 126を調べてみたらTr126がhfeが1、正常な左チャンネルは355あり、故障個所発見となりました。

使用トランジスターは2SC2634で入手可能ですが手持ちの2SC2240で代用します。左チャンネルも合わせて交換しました。

早速電源を入れててみますが、まだアイドリング電流は調節できません。再度模索が始まりました。