■高岡市柴野(十日市)に在る【曹洞宗三光寺】(※元は臨済宗で、寺名は臨済宗の高僧「三光国師」に由来する)は「加賀藩主前田利長」の菩提寺の「繁久寺」の末寺で、「繁久寺」の住職の隠居寺に成った寺。寺紋に加賀藩の「剣梅鉢紋」を使用している。織田信長の四女で、前田利長の妻に成った「永姫」(玉泉院」は、伯母(信長の妹)が嫁いでいた元の「神保氏張」の居城の「高岡守山城」を見晴らす高岡市柴野に「三光寺」を再建して、「繁久寺」の僧を招いた。

高岡市の前田家菩提寺「瑞龍寺」には、「織田信長」の分骨廟が在る。

【▼天正10年(1582年)、本能寺の変が起こった時に、利長は永姫と共にに上洛途中の近江国瀬田(現在の滋賀県大津市東部)でこの変事を聞き、当時7歳の「永姫」を前田家の本領「尾張国荒子」へ逃がして匿った。子供は無く、加賀藩第三代前田利常は前田利家の四男を養子に迎えた。】

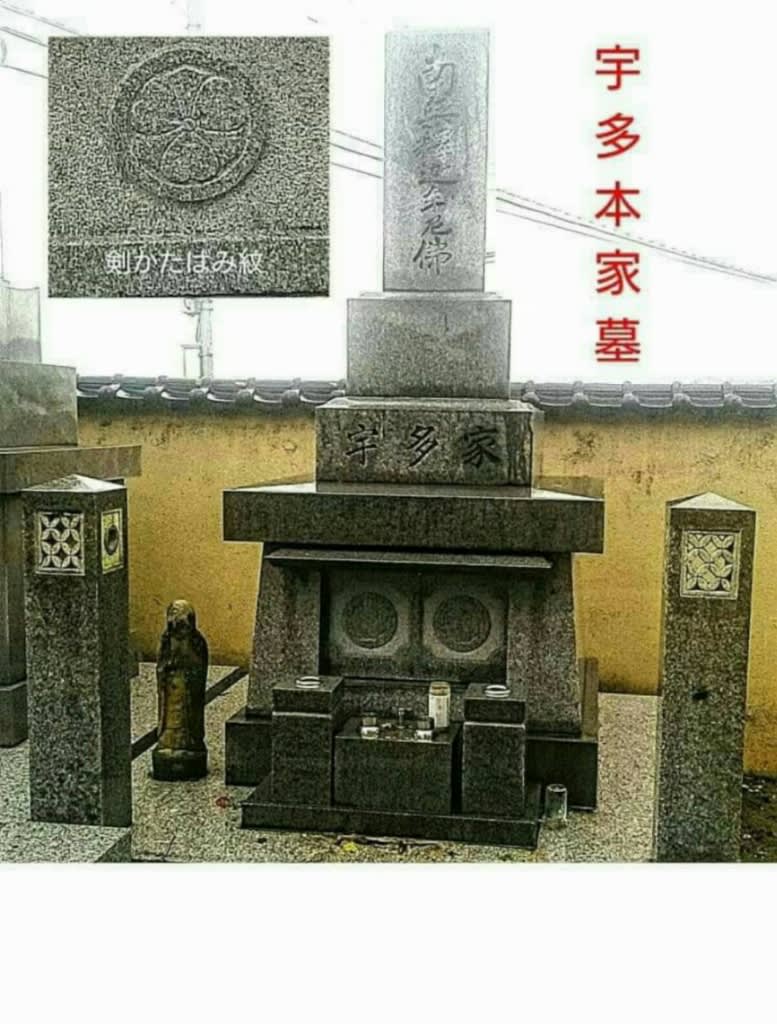

この寺は、「室町時代」に臨済宗寺院として建立されたと言う由緒在る古寺で、この寺には室町時代の越中守護を務めた「畠山家」や、「越中吉岡庄」(※宇多刀工の工房跡は赤丸村舞谷 鍛冶屋町島)と呼ばれた南北朝時代から江戸時代迄続いたと云われる越中刀工「宇多家」やその一族の墓が在る。

■「室町幕府」と「五位庄」

「越中吉岡庄」は室町時代に入ると、室町幕府御粮所に成り、「足利義満」は「五位庄」を「臨済宗相国寺」に寄進した。南北朝末期に「吉岡庄」から「五位庄」と改名された後に、越中は八郡に分割され、「利波郡」は「蓮間郡」と「利波郡」に分かれていた。(※室町幕府御粮所; 幕府の兵粮を調達する庄園)

「赤丸浅井城」の在る小矢部川西部は「利波郡」と成り、「畠山文書」の「越中統治絵図」に拠れば、この頃は「赤丸浅井城」は「畠山一族」で【応仁の乱】の原因を作った「畠山持国」の居城で在った事が記されている。「応仁の乱」では「畠山持国」の跡目を巡って「畠山義就」と「畠山政長」が争った。

(※「越中之絵図」大阪府羽曳野市羽曳野資料叢書 畠山文書)

■「足利義満」の時代には「越中守護畠山氏の居城」の「赤丸浅井城」の周辺から、「臨済宗」以外の寺院は立ち退きを命じられた。

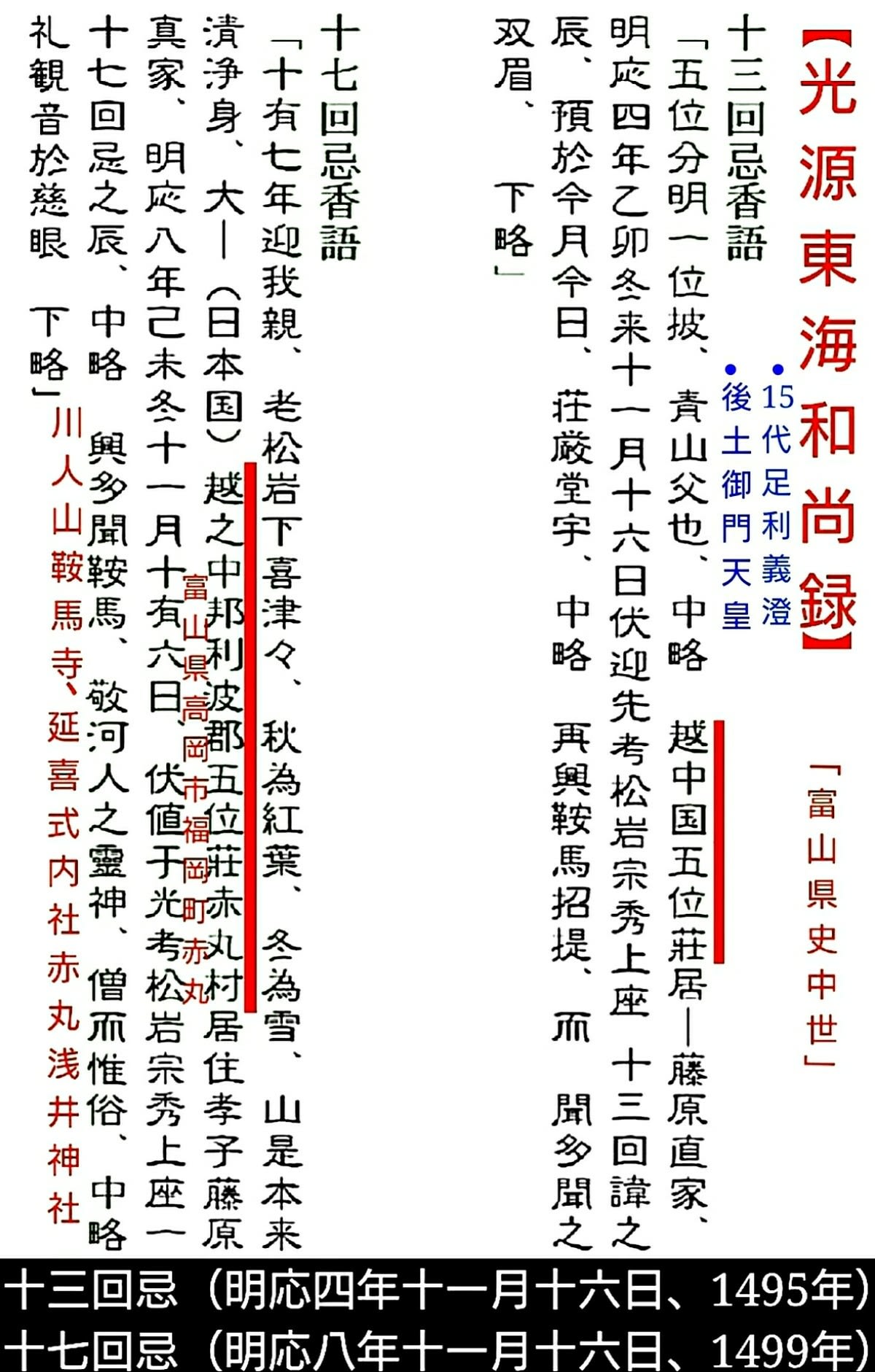

又、「越中蜷川氏」は北陸自動車道富山インター前に位置する富山市蜷川の「蜷川城」を本拠とした。「足利義満」の近臣で「政所代」に任じられた「蜷川新右衛門」は「越中国新川郡、利波郡」を統治したと云う。「蜷川城」の跡には「蜷川新右衛門」の菩提寺で曹洞宗の「最勝寺」が在り、この寺を開いた僧が「赤丸浅井神社」とその別当に当たる「川人山鞍馬寺」で「越中国利波郡五位庄住の藤原直家」の先祖の法要を営んだ記録が「東海宗洋法語録」(※「富山県史中世」)に掲載されている。(※「蜷川の昔」)

「越中国利波郡五位庄」