●「越中吉岡庄」(※南北朝末期から五位庄)には、【弁慶が義経を扇子で打ち据えたあの有名な「義経記」の場面】の伝承と共に「源頼朝と吉岡庄領主後白河上皇との文書」も「吾妻鏡」に遺されている。

◆「後白河上皇」が「源頼朝」に皇室庄園の「越中吉岡庄」の地頭「成佐」を処分する様に命ずる文書

「赤丸浅井城」の麓を流れて居た旧小矢部川の「阿光ケ淵」に在ったと云う「二位の渡し」は、「赤丸浅井神社の御創建が元正天皇の二位宮」で在った事から「二位の渡し」と呼ばれた。

「赤丸浅井神社古墟図」

(※「森田柿園文庫」[石川県立図書館]に記される「二位の渡し」が在った「阿光ケ淵」)

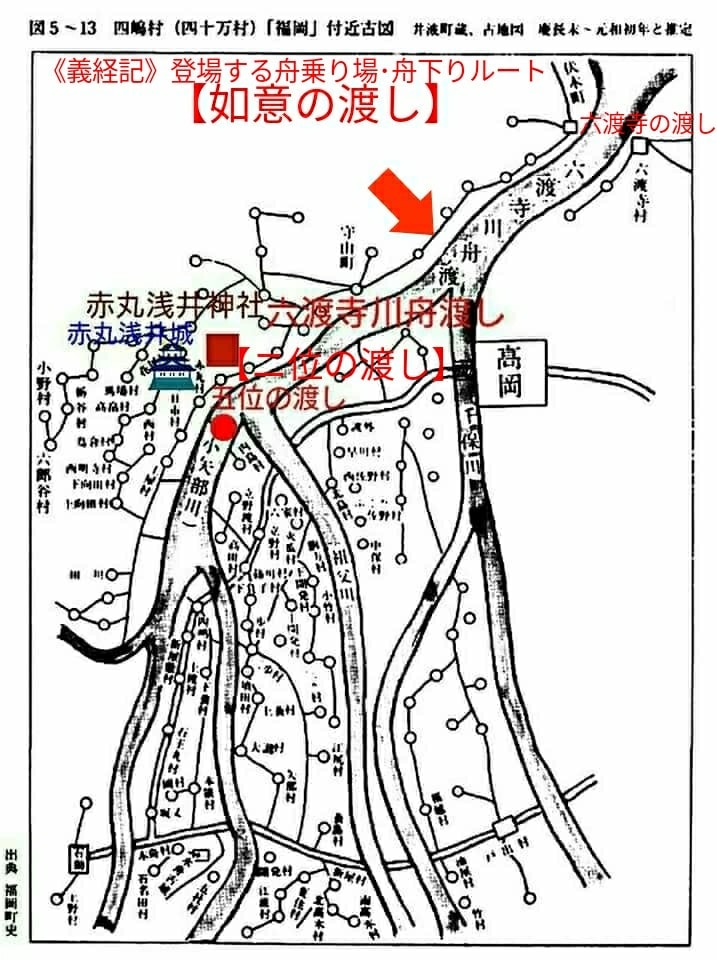

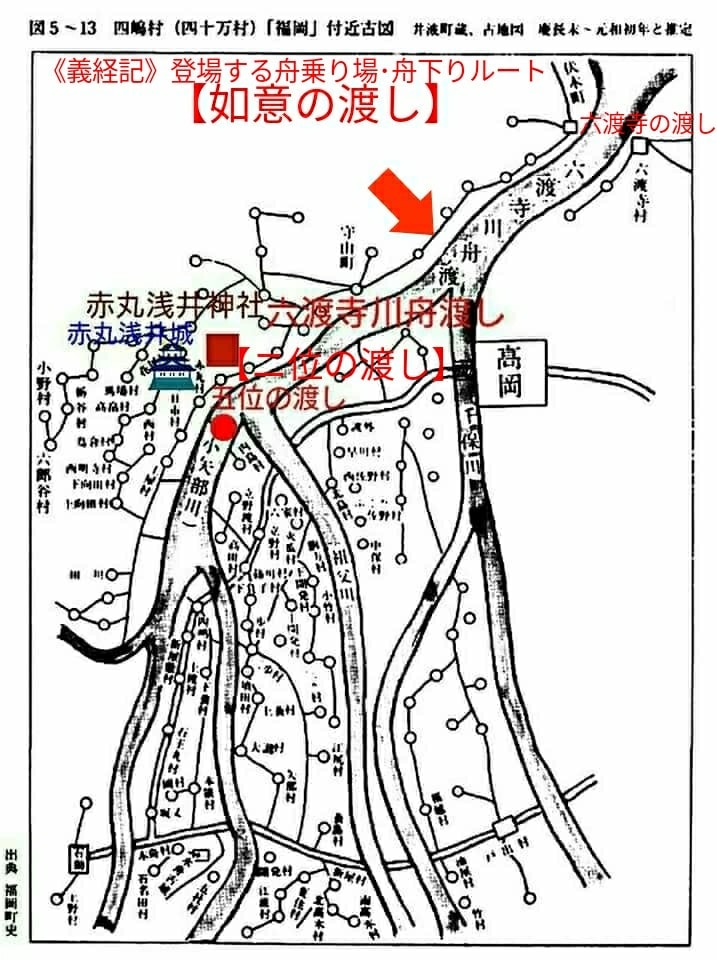

■『義経記』では、義経主従は兄の頼朝に追われて小矢部市の倶利伽羅不動尊、手向け神社、五位堂を経由して、古い街道の山沿いの街道を「五位庄」(当時は後白河上皇の「後院領吉岡庄」)迄来て、元正天皇が親代わりをされていた文武天皇の第二子(聖武天皇の義弟の石川朝臣広成)が開かれたと伝わる「延喜式内社赤丸浅井神社」の前の『二位の渡し』から舟に乗り、「如意の渡し」(※別名「六渡寺川舟下り」)の川下りをして、小矢部川河口の「六渡寺村の渡し場」で降り、海沿いに富山市の「岩瀬」に着いたとされている。

🔽「延喜式内社赤丸浅井神社」を再興し、「赤丸浅井城」に入られた「元正天皇」の二宮とされた『石川朝臣広成』の系図

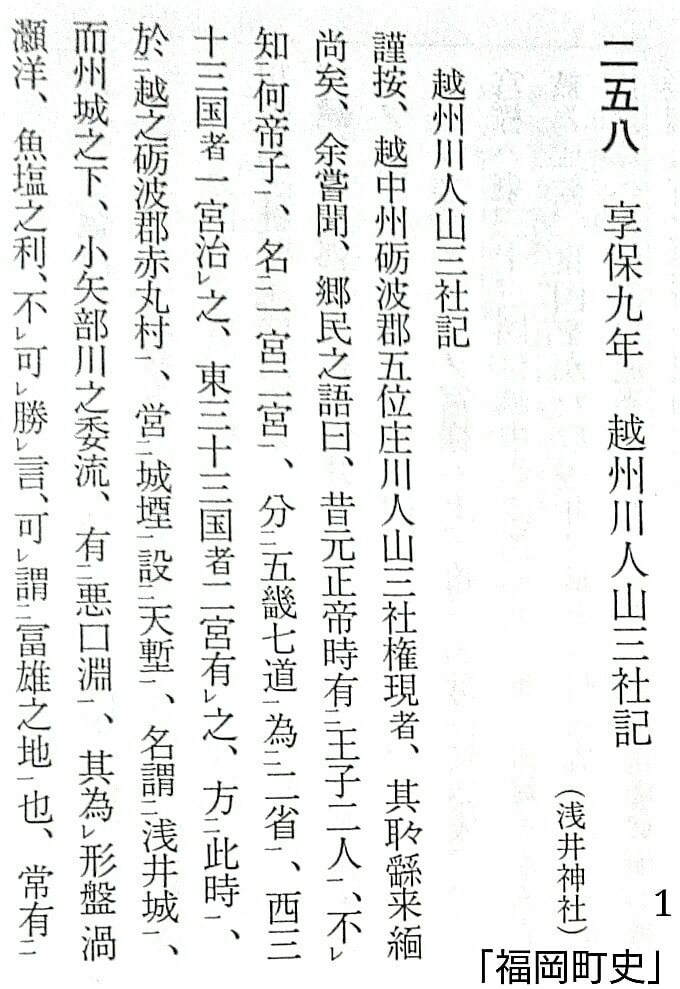

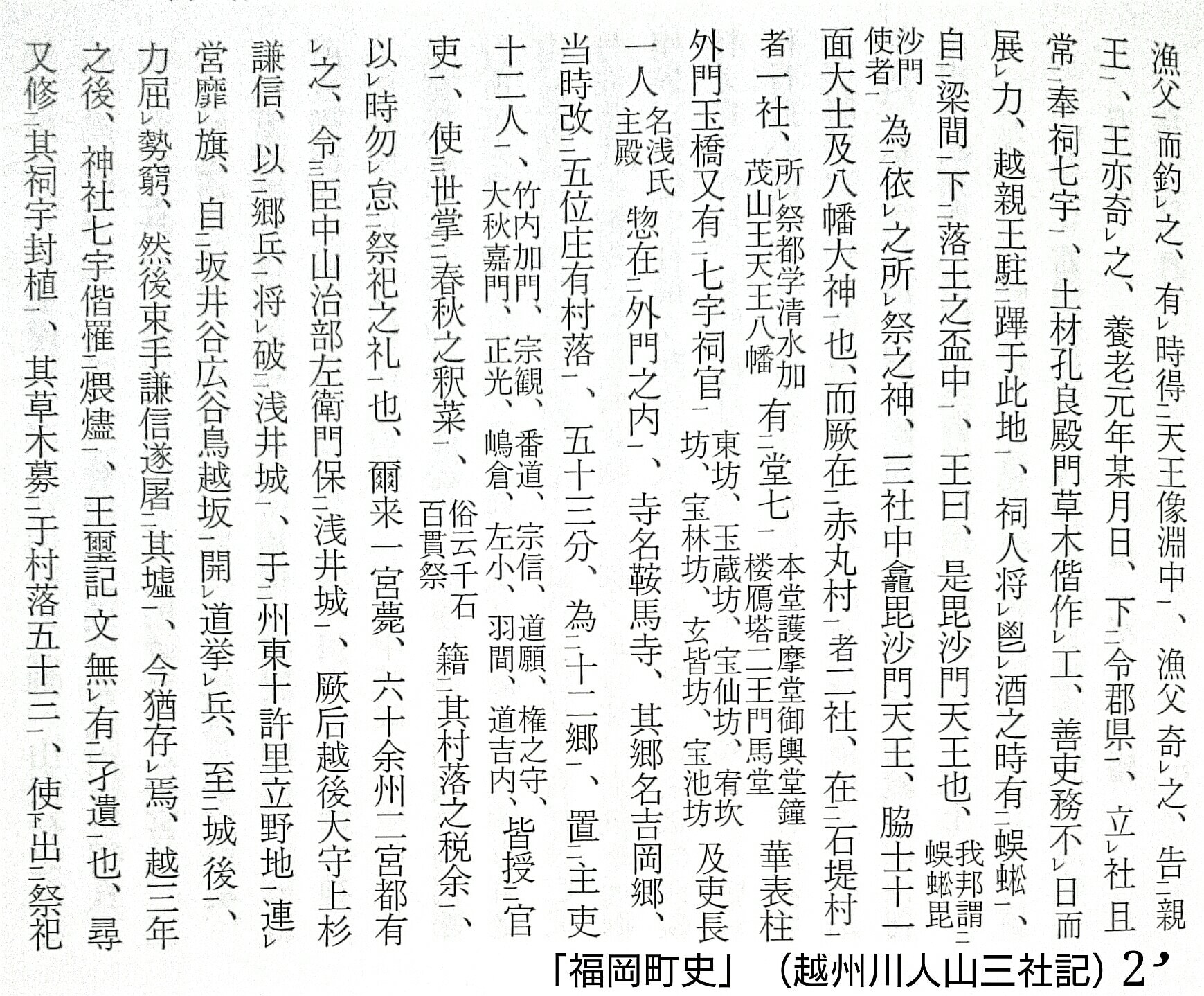

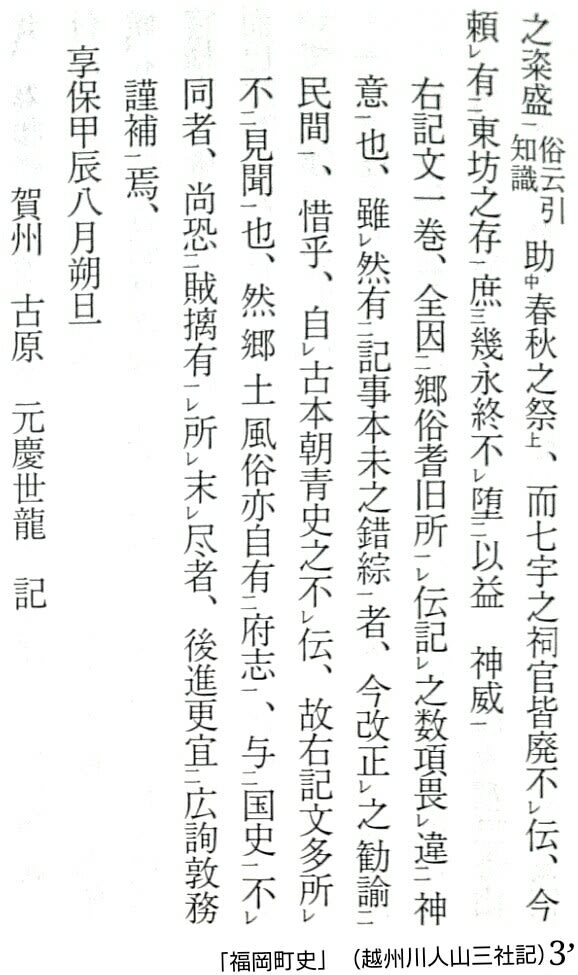

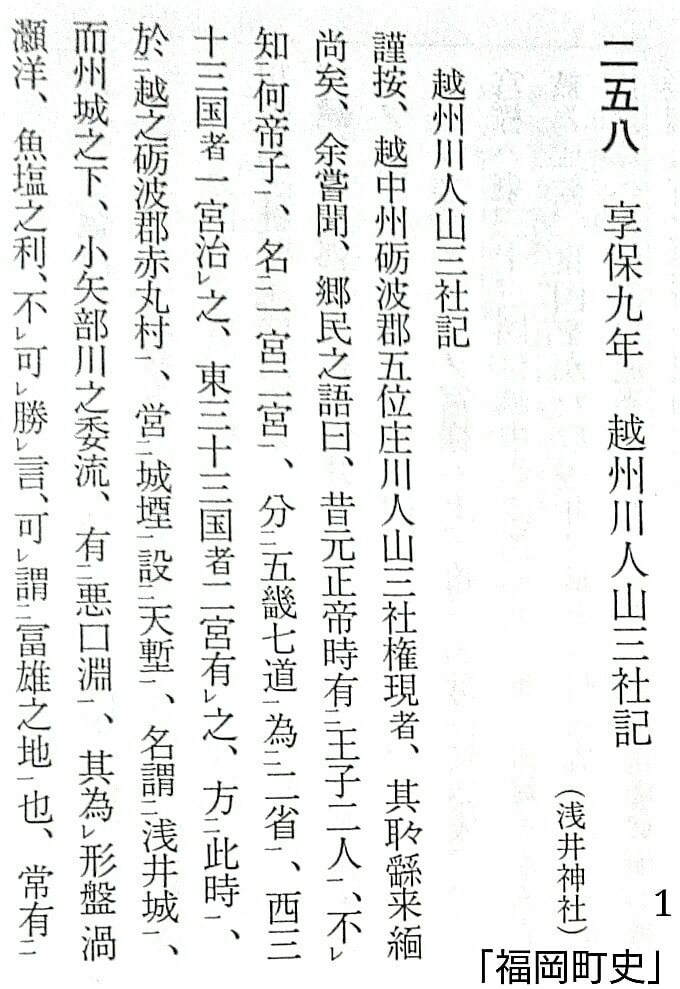

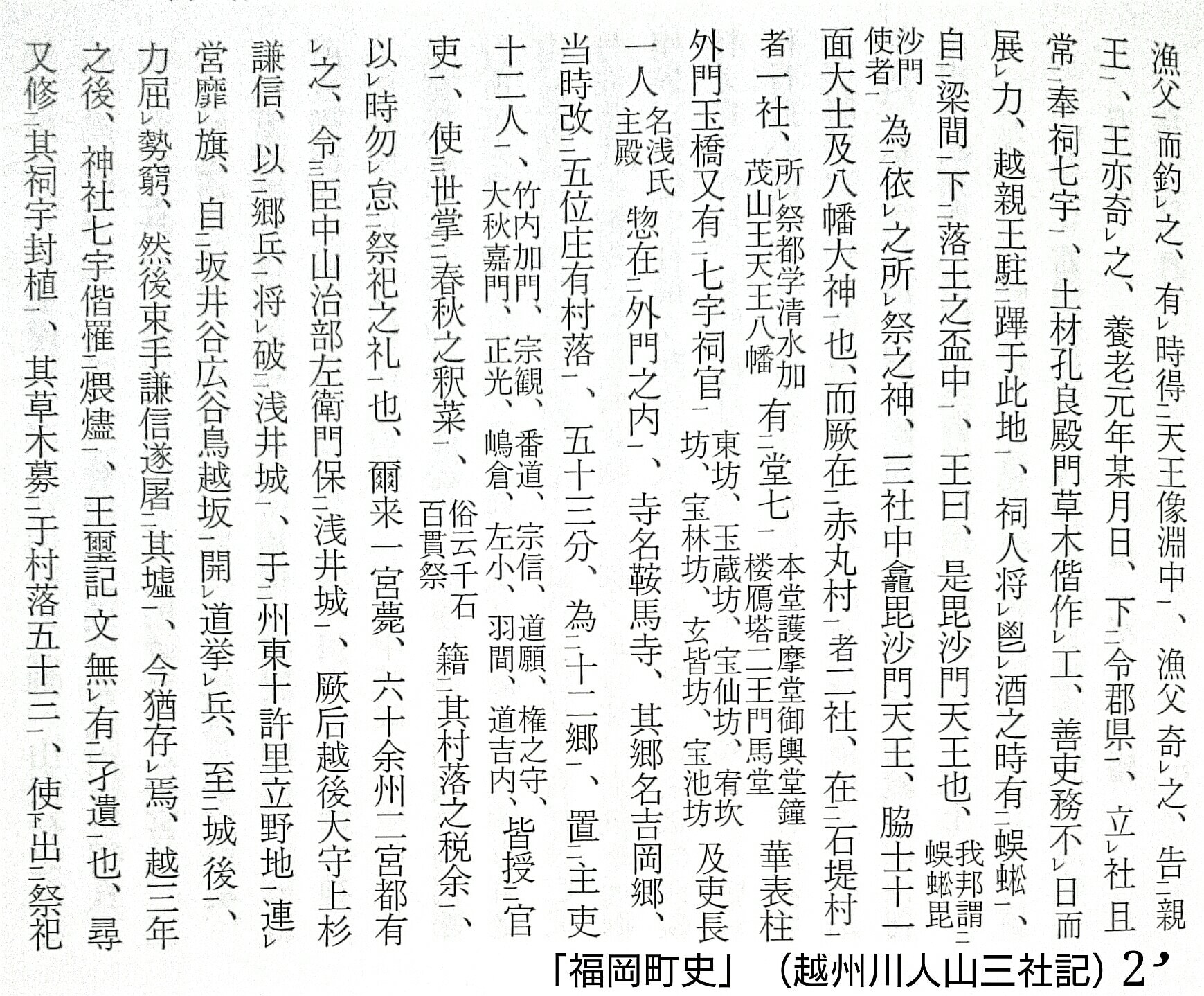

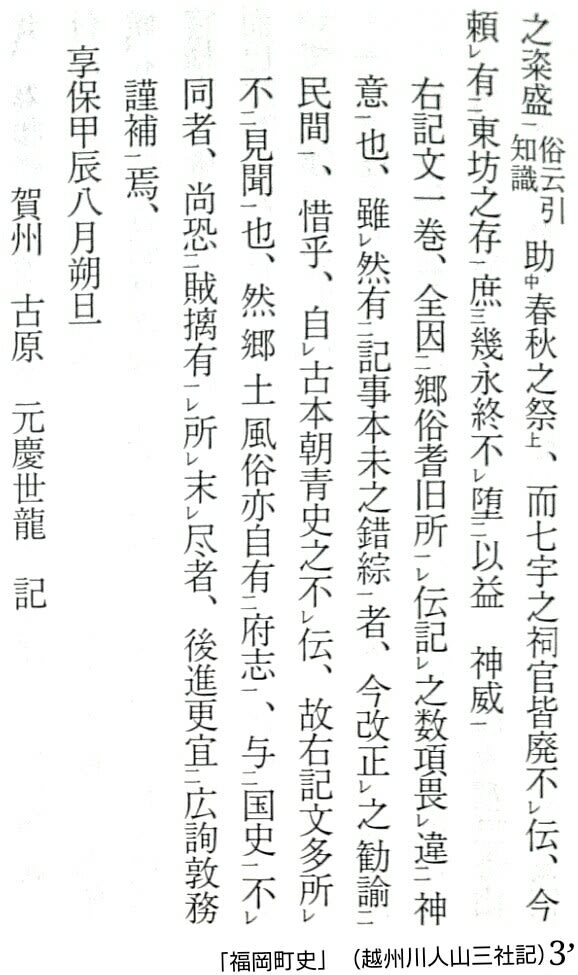

■「川人山鞍馬寺三社誌」(※「延喜式内社赤丸浅井神社」の別当の鞍馬寺誌)に見られる「元正天皇二宮」!!

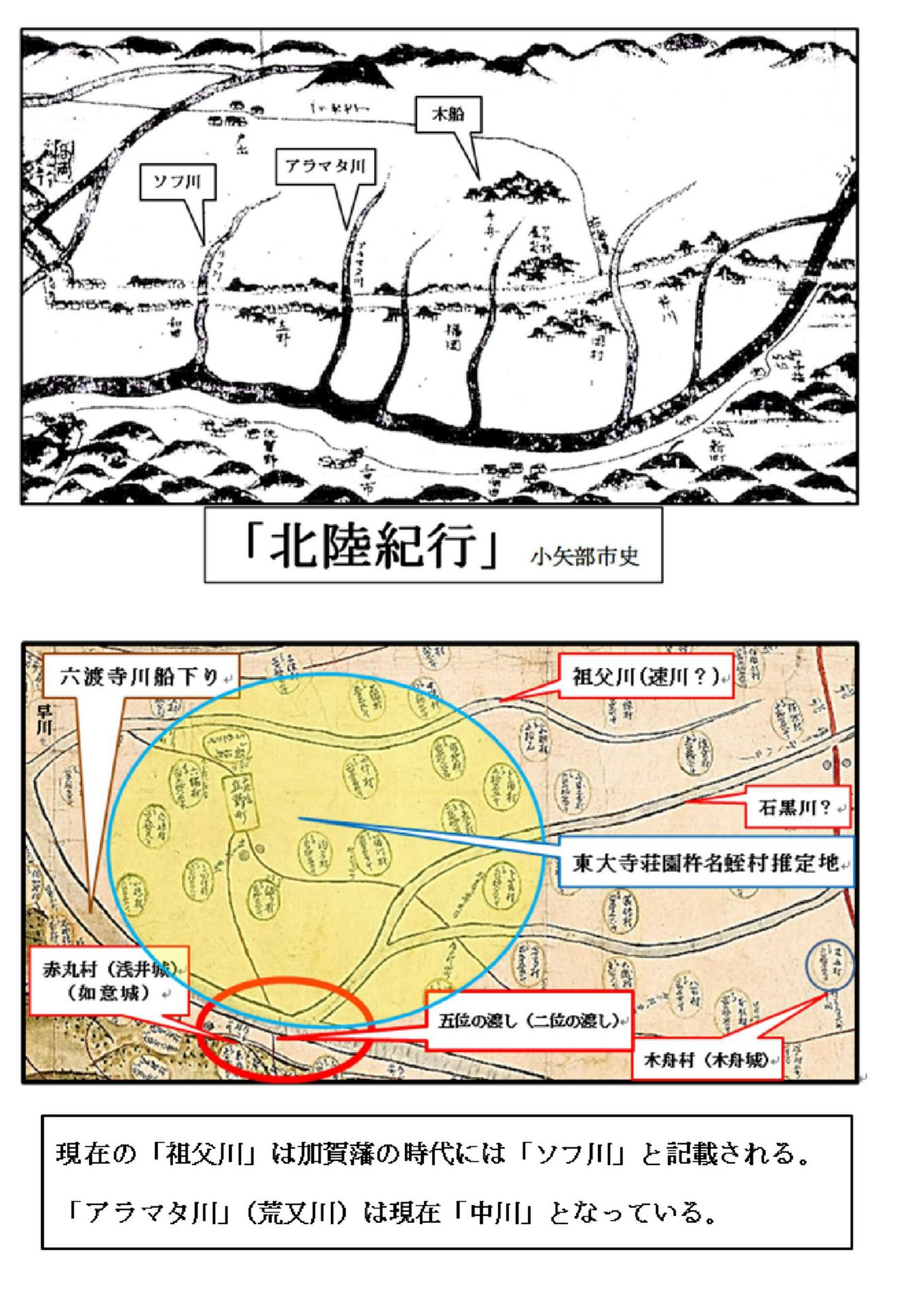

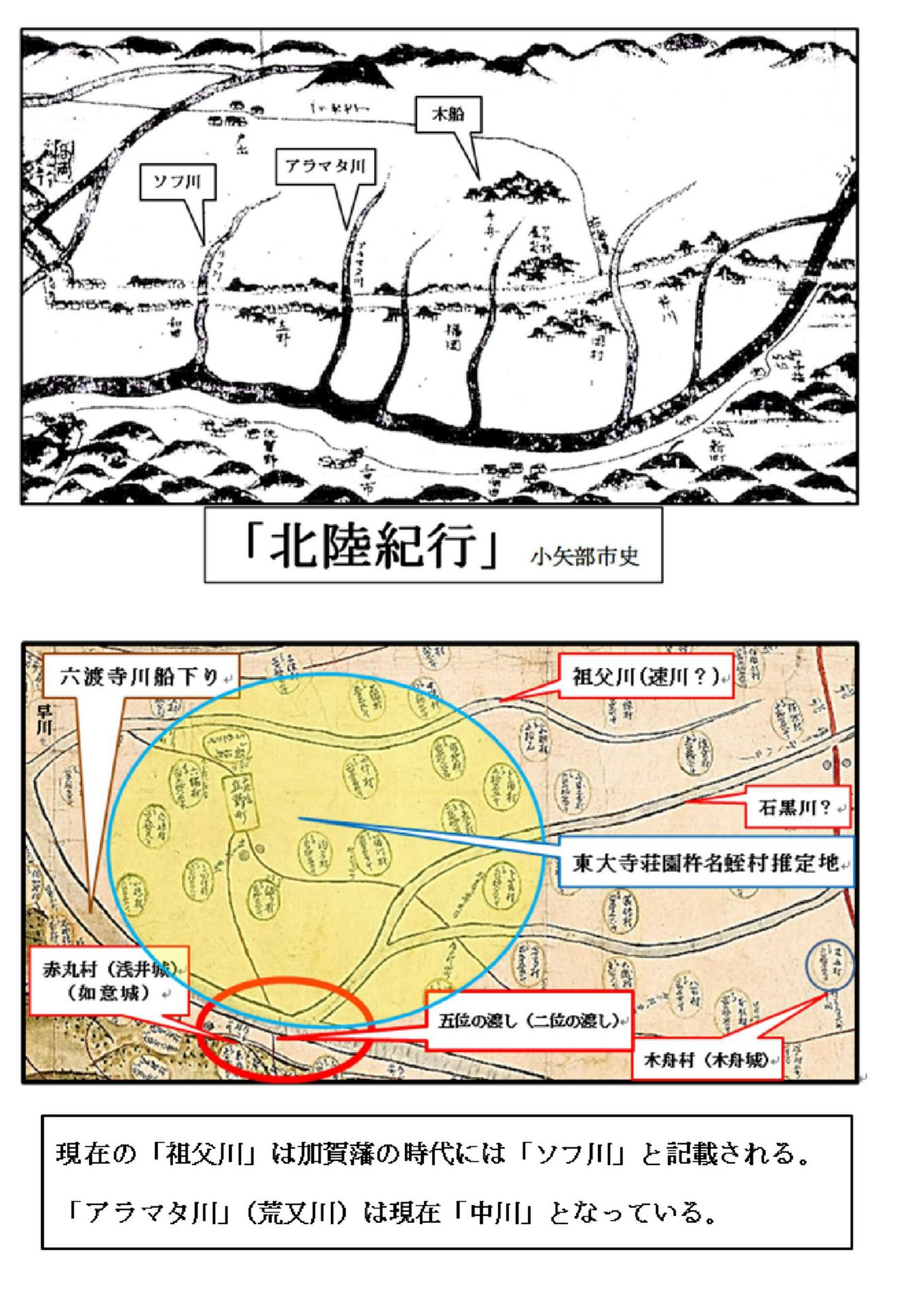

■古くは「小矢部川」は西山の山裾を流れ、「赤丸浅井神社」前で「庄川支流」と合流して「阿古ケ淵」と言う大きな潟を形成していた。この事は石川県立図書館の「浅井神社古墟図」に記され、高岡市国吉村の水道公園にも看板が立てられている。現在の様に小矢部川と庄川が別々に別れたのは明治以降の事で、河口では両川が合流して一つの川になっていた。

「義経記」は「物語」で有り、歴史書としての価値は全く無い「偽書」と迄決めつける学者がいる。又、「吾妻鏡」では義経主従は表日本を通過しており、「義経記」は偽書だと云う。しかし、「吾妻鏡」を詳細に読めば、何れもその記載は伝聞や推測を書いている。飽くまでも「吾妻鏡」は捜索する側の情報で有り、義経主従が奥州に着く迄は何れも推測・伝聞を記載しており、捜索の厳しい表日本を通過したと云う記載はむしろ義経主従を庇う為の「流言」を意図的に流したものかも知れない。

「義経記」の「小学館版」「岩波書店版」等には詳しく解説が載っており、「義経記」を読まれた事は無いだろうか?

■【義経記】の作者?

かくも著名な【義経記】はその作者も不明とされ、時期的には「室町時代」に書かれたとされている。しかし、その内容を見ると、明らかにこの作者はこの地域の地理に明るく、鎌倉時代の様子にも詳しい知識が在る。

①「二位の渡し」は、「赤丸浅井神社」の創建、由緒に詳しい者によって名付けられたと見られる。物語は義経の幼少期の「鞍馬寺」、熊野修験僧と云われる「弁慶」、赤丸村の熊野修験・白山修験と密接な本山派山伏「川人山鞍馬寺」、「越中吉岡庄」の領主「後白河上皇」の信仰された本山派修験道「三井寺」・「熊野修験道」、「後白河上皇」の勅願所「石動山天平寺」、越前~越中に展開していた「泰澄」所縁の「白山修験道」と越前「平泉寺」・加賀の「白山比咩神社」、越中の「立山修験道」、奥州の「羽黒山修験道」等は 京都~奈良~熊野~越前~加賀~越中~奥州へと連なる【修験道の道】で在った。「義経」に従った【弁慶】は伊勢神道の神官「度合氏」から出た「熊野修験僧」で在った事等、全てに【修験道】が絡んでおり、背景に【修験僧】の影が見られる。その中でも「延喜式内社赤丸浅井神社」の別当寺の「川人山鞍馬寺」は朝廷が信仰した京都の「鞍馬寺」を勘請したもので、後白河上皇から後醍醐天皇迄皇室庄園で在った【越中吉岡庄】との関わりが大きいと見られる。

②室町時代には、「赤丸浅井城」に足利一門で越中守護「畠山持国」が入って居た。(※「越中絵図」畠山文書、羽曳野資料叢書)「義経記」に「守護の館が近ければ…」と記載されるが、この「館」とは、「義経記」で「如意の渡し」の舟乗り場として登場する「二位の渡し」の至近距離に在った「赤丸浅井城」を指す事は明らかだ。「赤丸浅井城」は「赤丸浅井神社」を中興された聖武天皇の弟(二宮)の「石川朝臣広成」(※「続日本紀」)が在城されたと越中の古記録「肯搆泉達録」にも記される古城で在ったが戦国時代に上杉謙信の越中進攻の時に隣接の「赤丸浅井神社」と共に焼き尽くされたと伝わる。(※「赤丸名勝誌」国立国会図書館)

③「二位の渡し」の渡し守には「権之守」、「平権守」等と記載されるが、鎌倉時代に頼朝の忠臣畠山重忠は平家で在ったが、重忠は北条氏によって殺害されてその妻(北条時頼の娘)は後に足利一門の「足利義純」の妻と成り「畠山氏」を名乗った。この時に能登、越中守護畠山氏は源氏系畠山氏と成った。赤丸村に在った「本山派山伏川人山鞍馬寺」の由緒を記す「川人山三社誌」には室町時代の「五位庄」の役人の名前十二人の中にも「権守」の名前が在る。

④室町時代の「畠山文書」の「越中絵図」では、「五位庄東庄」には「越中石黒氏」の記載が在り、「浅井城の石黒氏は北条氏を嫌って新川郡に去り、その後、浅井城には秩父平家の中山氏が入城した」と地元に伝わる事から、「浅井城」には、守護畠山氏の守護代として中山氏が入ったものか? しかし、実際に福井県の「敦賀市立博物館」に遺される「赤丸浅井城城主中山氏系図」に拠れば「中山氏」は「平家」では無く、「藤原氏」を名乗っている。

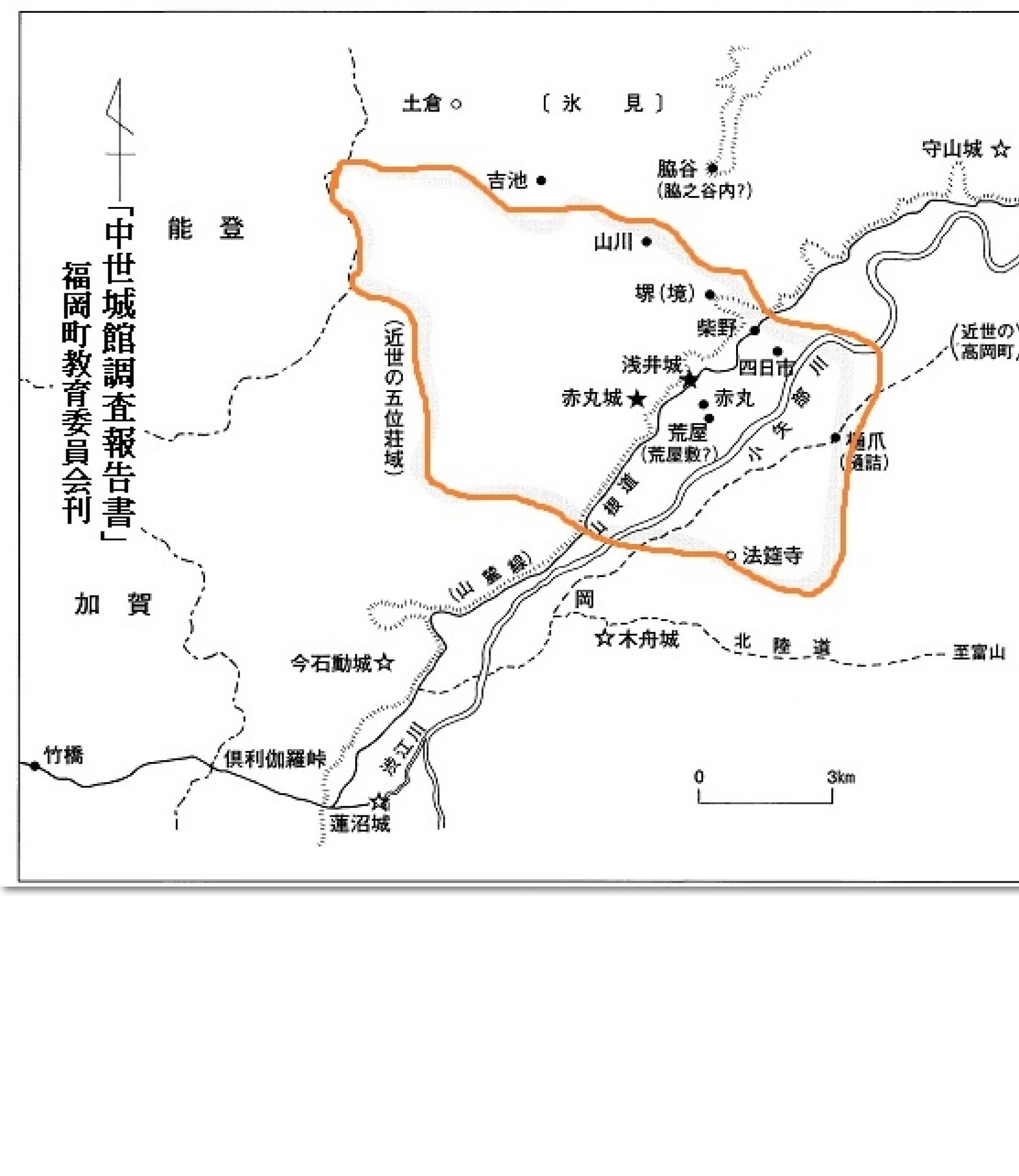

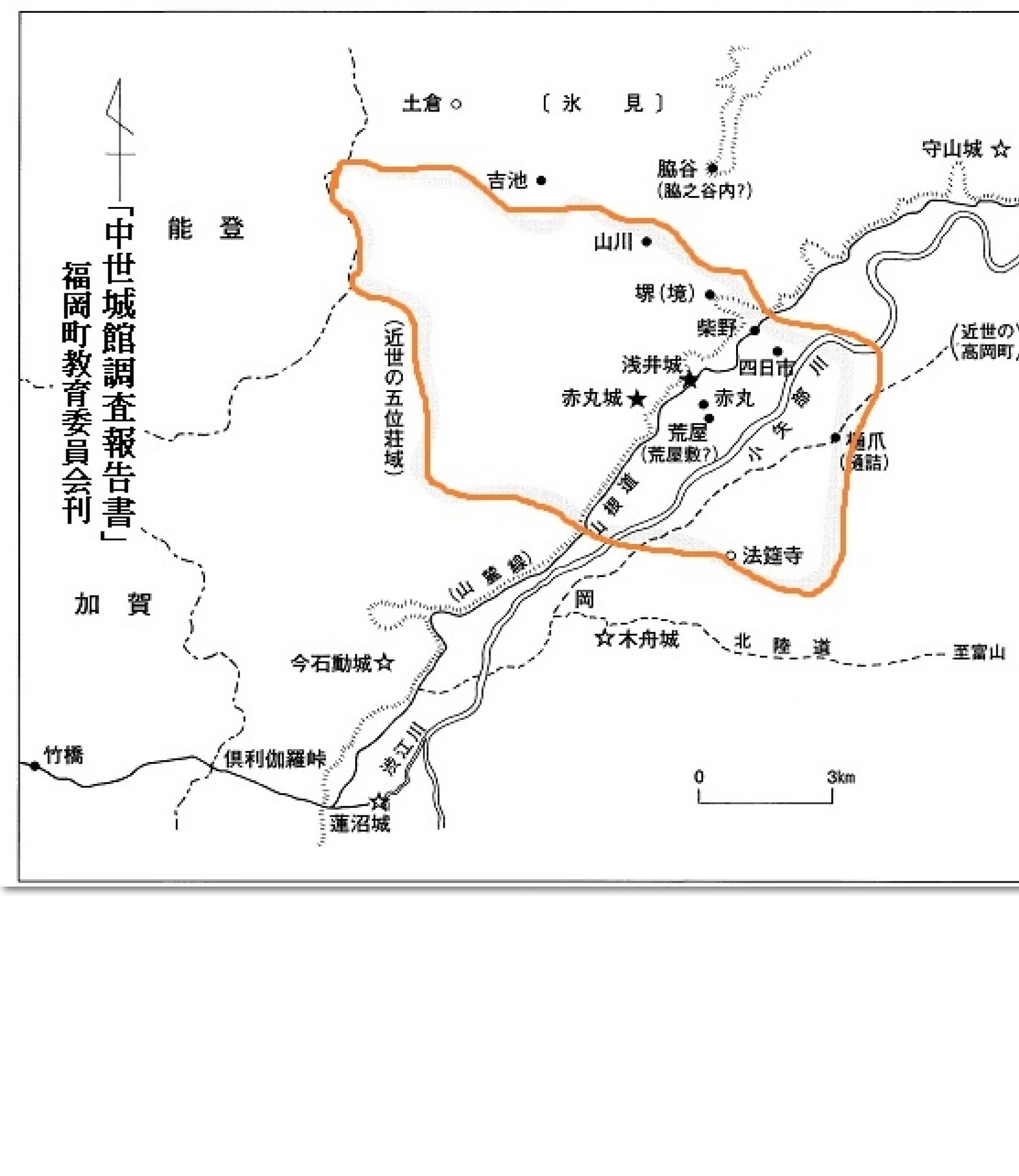

「蜷川の郷土史」に、「足利義満」の近臣の「越中蜷川氏」が利波郡を統治したと記され、室町時代の「越中絵図」には福満城、木舟城を居城とした「越中石黒氏」は小矢部川以東の「利波郡」に記載されている。

(※「越中絵図」)

■「赤丸浅井神社」の神官の「川人家」は、浅井神社七坊と云われた元修験道の「西宝院」の末裔で在り、門跡寺院聖護院の末寺の「川人山鞍馬寺」が別当で在った。この「西宝院」は、明治の廃仏毀釈運動の時迄、代々 両部神道の修験道で在ったが、明治に成って還俗して「川人他治馬」と名乗り神官と成った。この「川人家」は先年亡くなった「47代川人貞現氏」を最後に神官を廃業して、現在は縁者が神官を勤める。この家系は、修験道、天台宗、門跡寺院聖護院と一体で在った事から、代々の僧は地元の歴史に明るく、様々な記録を遺している。又、明治以後は代々、教員を勤めた事も在り、代々論檀に登場する等、様々な著作を遺している。

この一族は、天皇家庄園の中心寺社として平安時代以前からの「延喜式内社赤丸浅井神社」の神官家を勤め、様々に「寺社由緒」等の中にも「吉岡庄」等を記録している。

「義経記」が、「鞍馬寺」と密接な「義経」を描いており、奥州に落ち延びた時には東大寺勧進僧の本山山伏に成って旅を続けた。「義経一行」が奥州へ落ち延びた時に通過した「二位の渡し」が在った場所は、皇室庄園「越中吉岡庄」で在り、「後白河上皇」やその皇子で比叡山門跡「守覚法親王」は秘かに「義経主従」の逃亡を見守っていたと云われる。

これ等の背景から、全ての要素は「川人山鞍馬寺」に繋がっており、現在も「赤丸浅井神社」の拝殿には、巨大な二枚の「義経、弁慶主従の絵馬」が掛けられている。

「五位庄」の前身の「越中吉岡庄」は、平安時代の「後白河上皇」から南北朝時代の「後醍醐天皇」迄、皇室庄園として続き、室町時代には「足利義満」によって足利家菩提寺「相国寺」へ寄進された。

■「義経記」は室町時代に書かれたとされる。しかし、「義経記」に「五位庄」と記載されているからこの本は「五位庄」として「東寺百合文書」に見られる足利義満の治世の室町時代の作品と見るのは早計で在る。「南北朝時代末期」の「桃井直常の後い庄の戦い」を記録した「群書類從」の「花営三代記」では、「後い庄」と記載されている。とすると、「義経記」も元々の記載は「五位庄」では無く、「後い庄」で在った可能性が高い。後世に書き写された時にその当時呼ばれていた「五位庄」と記載した為の誤記と見られる。

古い記録では、「後い庄」や「おいのしゃう」等と記載され、「五位庄」と古文書に登場するのは、「東寺百合文書」の「足利義満が五位庄を相国寺へ寄進した記録」の中に「五位庄」として登場するが、それ以外は「おいのしゃう」や「後い庄」、「御位庄」等と記載される。

これはこの庄園は、元々、「後白河上皇」と「保元の乱」を争った「藤原摂関家藤原道長」の子孫の「藤原頼長」の庄園で在ったが、「保元の乱」で「左大臣藤原頼長」が「源義朝」、「平清盛」に討たれた後、この庄園【越中吉岡庄】が「後白河上皇の庄園」として没官されて、その庄園は「天皇退位後の庄園」として【後院領】と呼ばれ、「後院領越中吉岡庄」(※「兵範記」、「人車記」)となった。

この庄園(※「後院領」)は白河上皇以前から在ったものだが、この庄園は普通の庄園とは異なり、宮中の「後院庁」で「後院司」と言う役人が独自に治めていた「皇室庄園」で、源頼朝が義経探索の為と称して全国に守護.地頭を配置する迄は「後院司」が直務していた為に、下世話では余り知られていなかったと見られる。その為にこの庄園は「位田」を示す「御位庄」とか、「御い庄」、「おいのしゃう」等と書き写され、「後院領」の言葉が様々に記される事になったと見られる。後に、「足利義満」の時代に「東寺百合文書」に初めて「五位庄」と正式に記されたと見られる。京都の「東寺百合文書」等でも、「後い庄」等とその変化の過程が様々に記されている。

後々に、「五位庄」になったのは、この「後院領」が変化したものだとされている。従って、【義経記】が「室町時代に記された」とする学者の意見は誤りで在り、寧ろ、「後白河上皇」や「源義経」の時代の作品とした方が整合性が取れる。しかも、「義経記は物語で在って歴史書としては採るに足りないもの」と酷評する学者に対しては、「義経記の舞台になっている延喜式内社赤丸浅井神社、川人山鞍馬寺の古記録を読めば、これほど正確な歴史書は無い」と申し上げたい。「川人山鞍馬寺」は「後白河上皇が出家された近江の三井寺が支配した本山派聖護院修験道」で在り、「川人山鞍馬寺」は後々にも「門跡寺院聖護院派」の北陸の職頭で在った事からしても、「義経記」に「後白河上皇の庄園」の「越中吉岡庄」が舞台に成り、全国を駆け巡った本山派修験道集団でしか知り得ない精細な地理が記載される事は一般的には知り得ない事だ。しかも、「義経記」に登場する山伏姿はこの「本山派修験道」独自の服装で、胸元には白い房を付けている。「勧進帳」のシーンで見慣れた山伏姿は「本山派聖護院修験道」の服装で在り、もう一方の「役の行者」を祖とする「当山派修験道」では、この白い房を付けて居ない。

義経一行が宿泊したとされる越中倶利伽羅山の「五位堂」の様子等は地元民しか知り得ない情報で在る。様々な検討から、この著作者は、山野の地理に詳しく、神仏に詳しく、東大寺と浅井神社との関係にも通じ、天皇家や頼朝の情報にも詳しい。「延喜式内社赤丸浅井神社」には往古、「東大寺庄園越中石粟庄」から「神田一段」が寄進されており、「吾妻鏡」には庄園領主の「後白河上皇」が越中吉岡庄に配置した地頭の「成佐」が不法を働いていると厳しく頼朝を叱責する文書が遺されている。

これ等の客観的な資料や、地元の郷土史、地理等から判断して、この「義経記」の著作者は、三井寺系の本山修験道、「泰澄」が開いた白山修験道の中心寺院で在った「本山派修験道、門跡寺院聖護院派」の「川人山鞍馬寺」の僧等が記載したものと見られる。

《▼「越中吉岡庄」は、「保元の乱」の前は、藤原摂関家長者「藤原頼長」の庄園で在り、頼長は奥州藤原氏を統轄する摂関家長者で在り、奥州の頼長の庄園五ケ所は奥州藤原氏が地頭を勤めていた。又、奥州藤原氏の顧問の「一条長成」は、義経の母「常盤御前」が再婚した相手で在った。》

■「義経記」(※小学館版)

(解説に「子撫川」の下流に「二位の渡し」が在ったとしているが、之は明らかに間違い。小矢部市は近代の五位庄には含まれないが、室町時代には五位庄に含まれていた。子撫川が流れ出る宮島峡は「吉岡庄」の頃は赤丸浅井神社の神域に含んだが、ここで合流しているのは庄川支流の事で在り、子撫川は赤丸浅井神社とは隔たっており、事実に反する。又、赤丸浅井神社裏に在った【音羽の滝】の下流も、花尾村から流れ出る「谷内川」と合流して赤丸浅井神社前で合流していた。)

■この「義経記」では、詳細な地理と山中の小さなお堂で在った「五位堂」や「赤丸浅井神社」の由緒迄、正確な調査に基づいて書かれている。

しかし、地元の地理も知らない権威主義の「学者」と称する人達の中には勝手にこの名作を「偽書」としている人達がいるが、正確な内容を知らない学者の方こそが本当の「偽学者」と云えるだろう。❗❗

物事を知らない権威主義の学者こそ、地域の歴史を抹殺して、真実を隠し、恐ろしい弊害を引き起こしている。学者は真実に対して謙虚であれ、そして真実が分かったら怖れずに主張を訂正すべきだ。💥💢👊

「義経記」の説明をすると、その内容を頭から否定するこれ等の学者は、返す刀で「赤丸浅井神社の由緒」迄否定する。加賀藩の森田柿園も「元正天皇は女帝で子供は居なかった。従って、浅井神社の由緒の『元正帝二宮御創建』と云う事はあり得ない。」と否定している。しかし、天皇家の系図を詳しくご覧頂くと、元正天皇は兄の文武天皇の子供達の母親代わりを務め、聖武天皇(首皇子)とその義弟の石川朝臣広成の母親代わりとしてその成長する迄保護している。しかも、元正天皇は臣下に降下した弟の石川朝臣広成については「天皇の子供は全て親王とする」として勅令を出している。(※「令義解リョウノギゲ」の中の「継嗣令」記載!!)

(※「元正天皇」の時代にはあの「日本書紀」が編纂され、岐阜県に行宮を定めて「養老の滝」を命名されたと言う女帝で、生涯独身で皇統譜上では文武天皇の中宮に擬制されて、母の元明天皇の後継として天皇に就かれたと云う。甥に当たる首皇子が幼少という事から親代わりと成り、長じて24歳で聖武天皇が天皇となられた時にはその「宣命」で、「吾子 アコ みまし王」(※「続日本紀」)と呼び、「わが子」と呼んでいる。⇒「赤丸浅井神社」の前に在ったと云う「阿光ケ淵」(※「阿古ケ淵」、「悪王ケ淵」)はこの「吾子ケ淵」(※石川朝臣広成)で在ったと見られる。)

『赤丸浅井神社古墟図』(※「森田柿圓文庫」石川県立図書館)

⇒この図面では、かつて、小矢部川と庄川支流が合流していた「阿光ケ淵」の位置が記載されている。この辺りには西山から流れ出る谷内川も合流しており、相当広範囲の沼地が形成されていたと見られる。

■『赤丸浅井神社』を保護した朝廷や神官・氏子は1300年以上に亘り、幾多の戦乱、焼討ち等の苦難の歴史を乗り切り、この由緒有る地域の鎮守の神社を黙々と守り続けてきた。又、五位庄53ケ村の地域住民の氏子は黙々と日々の清掃や草刈、森林や文化財の杉並木の管理、建物の維持管理も含めてこの期間、費用と労役を提供し、心血を注いで信仰を今に伝えて来た。

何も知らない学者は自らの不明を恥じずにこの『五位庄総社延喜式内社赤丸浅井神社』の歴史を否定して踏みにじり、地域の歴史を踏みにじり、この神社由緒を根拠も無く否定し、地域の歴史を否定している。中には、地域住民の信仰を踏みにじり、末社の石堤神社を延喜式内社として、「論社」として『赤丸浅井神社』を挙げる者もおり、全く正反対の無礼極まり無い意見だ。しかも、同じ様に「吉田神道関野神社」の息が掛かった「高岡市」自体が、教育の総本山の「教育委員会」を通じて事ある度に赤丸村のあらゆる歴史を「偽書」の「高岡市史」を根拠として否定し続けている。この事は教育を担当する部署としては有ってはならない事だが、これが「近代日本」の「高岡市」で起こっている信じがたい事実だ。「延喜式式内社赤丸浅井神社」は元々、天皇家所縁の門跡寺院「聖護院」の末寺「川人山鞍馬寺」を別当として、「赤丸浅井神社」、「石堤浅井神社」、「舞谷八幡宮」を包含する「三社権現」で在ったが、「吉田神道高岡関野神社」が前田家の威光を背景にして、我が物にせんと策略を巡らし、地元の石堤村役員を懐柔して「延喜式内社浅井神社」は石堤浅井神社が本社である等と吹聴したもので在り、これに対して豊臣恩顧で在り、朝廷を重視していた加賀藩は石堤浅井神社に撤退を指示して明確に判決している。これは祭神を見ても明らかで、赤丸浅井神社は皇室の最高神「高皇産霊神」を祀り、石堤浅井神社は狭い水路に祀られる神を祭神としている。何れが「五位庄総社」か、朝廷が弊帛を納める勅使を送る国家の神の「延喜式内社」で在ったかは、「少しは神道を知る者ならば直ちに解る話」だが、残念ながら「高岡市史」では「その神社の祭神について調べる事もなく」、それを引き継ぐ高岡市教育委員会も全くのデマを「高岡市の正史」として吹聴している。「何でも前田家のお陰様」と言う「前田教」に毒された「高岡市」が、信じている「吉田神道関野神社」の作り事やデマがこの混迷の根本原因である事も理解していないから始末が悪い。又、小矢部川河口の一部の住民がでっち上げた「如意の渡し」も、「実際の義経記」を読む事も無く、「赤丸村五位城(浅井城)」の下に在った「二位の渡し」の事を全く違った「高岡市伏木」に比定して、「富山県」も巻き込んで観光宣伝を行っている。更に、情けない話だが、「如意の渡し像」を民間の渡船会社がでっちあげた時に、時の「佐藤市長」は銅像に記銘迄入れてお墨付きを与えている。悲しいかな、富山県にも高岡市にも、あの有名な「義経記」すら読んだ事が在る人は居なかったのだろうか? コレが「上部だけの見せ掛けの教育を行っている」高岡市や富山県のカラッボの教育のレベルなのだ。しかも、コレが権威主義の日本中の学会にも蔓延しているのだから、海外から批判される「日本の歴史研究」の問題にも起因していると見られる。(※「石堤浅井神社の件一件」金沢市立図書館蔵)

■(※「五位庄」は、義経が通過した時期には「後白河上皇の後院領 越中吉岡庄」で有り、、南北朝後期に「五位庄」になった様だ。⇒(※「東寺百合文書」、「兵範記」、「宝永誌」)

■古代から中世にかけての小矢部川は西山の山裾を流れていたと云う。

■「義経記」に登場する『五位堂』を合祀した小矢部市松永の「比枝社」

(※「富山県神社誌」参照)

⇒敷地内には『五位堂』から移された多数の「五輪塔」が散乱していた。

■「如意の渡し」(⇒「六渡寺川舟渡し」)の古絵図(※「福岡町史」→元図は南砺市に保管されていたもの)

■「加賀藩参勤交代懐中絵図 部分」に残る『五位の渡し』

→加賀藩時代は小矢部川と庄川、千保川が下流で全て合流していた事が解る。

■『義経記』の古い挿絵には背後に「延喜式内社赤丸浅井神社」らしき神社が記載されている。

■鎌倉時代に義経主従が奥州に落延びた時に通過して歌舞伎の「勧進帳」の場面に脚色されている赤丸村の「二位の渡し」はその後「五位の渡し」となり、加賀藩の時代には「石動の渡し」や「守山の渡し」と共に加賀藩が「舟渡し役」を配置し、銀を支給した重要な渡船場であったと「福岡町史」に記載されている。(※「加賀藩参勤交代懐中絵図」参照)

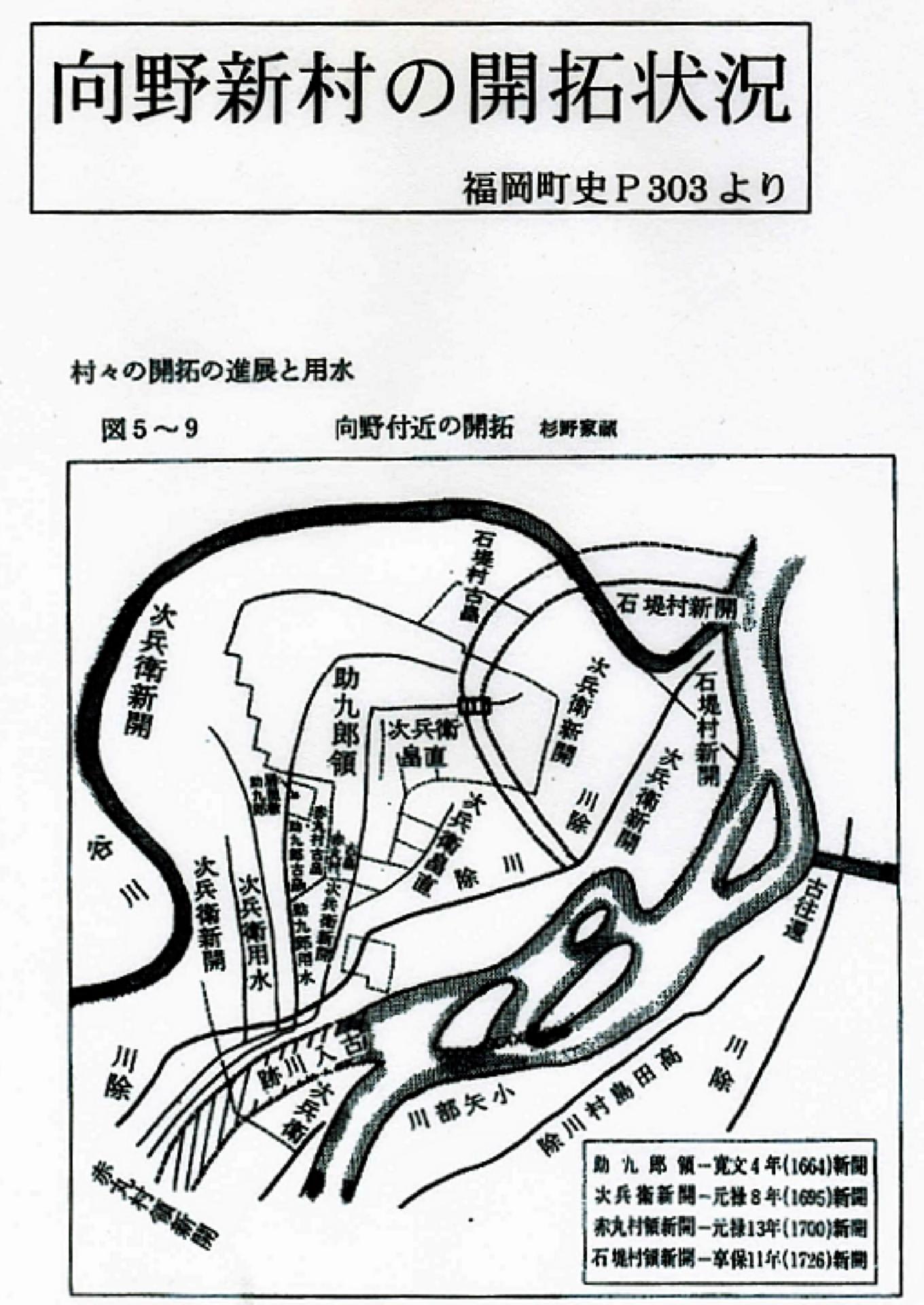

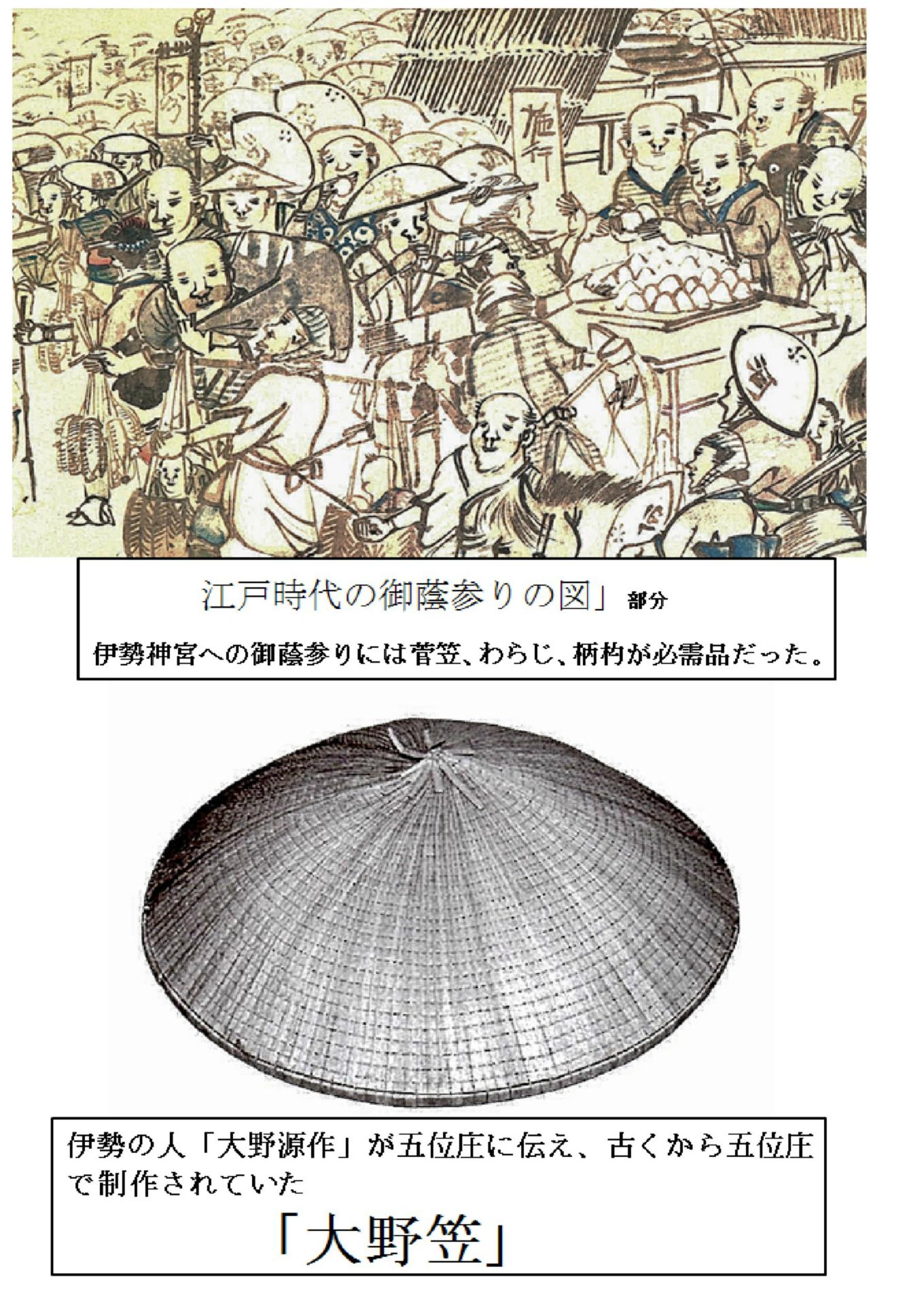

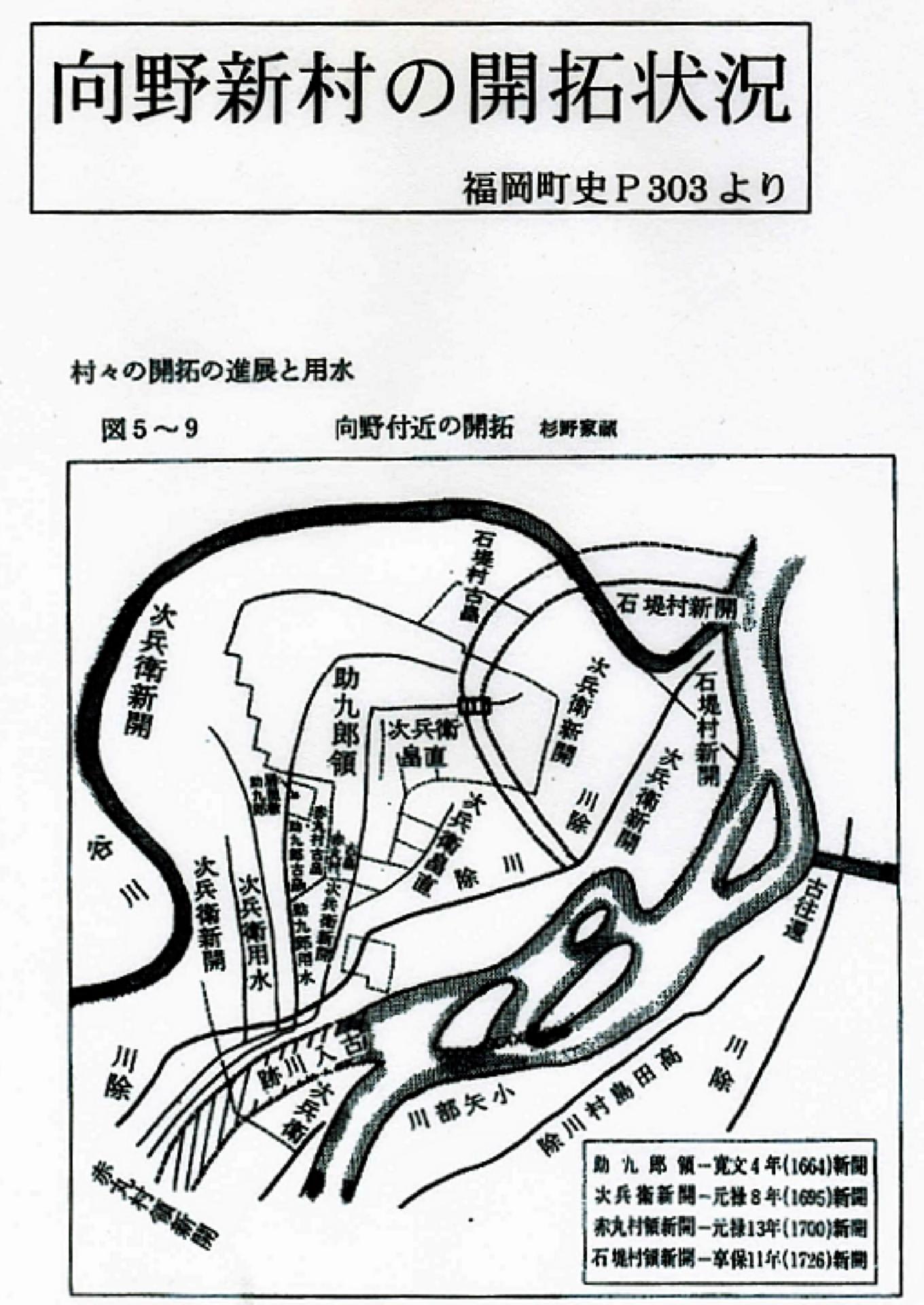

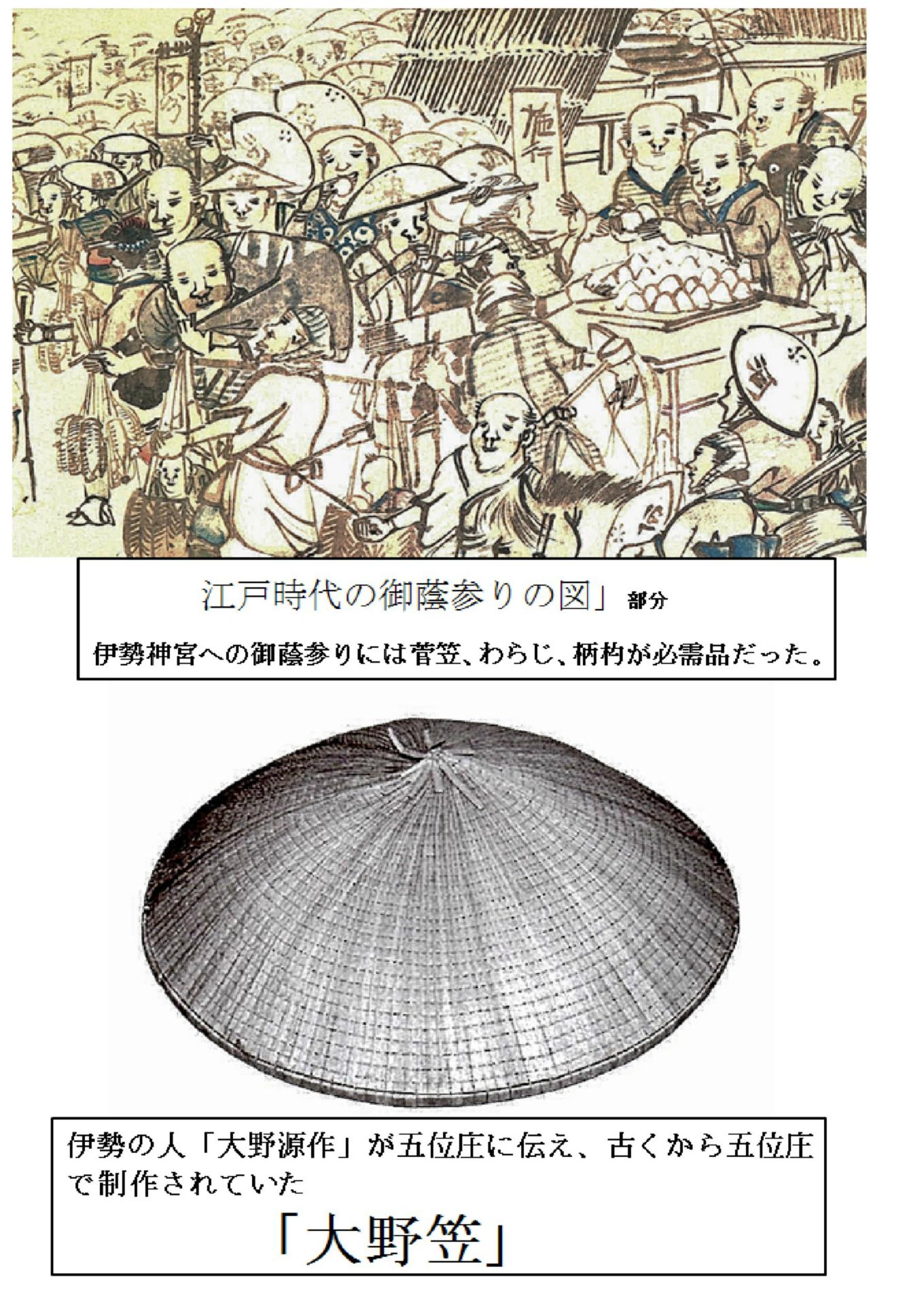

石川県から倶利伽羅山を通過し、石動から山裾の山側街道を小矢部川沿いに下るルートが当時は幹線であり、このルートから高岡城下への近道が「五位の渡し」であり、当時は関所の役割もした様で、加賀藩お抱えの船頭を配置し交通を確保していた様だ。当時の赤丸村は三日市、高田島を含み、加賀藩時代にも「五位の渡し」が有った向野新村は1695年(元禄8年)から1858年(安政5年)に小矢部川の河川敷の加賀藩の鷹狩場を開発して村建てされている。向野新村は福岡町に無形重要文化財になっている「菅笠」を伝えた伊勢の人、大野源作の子孫で大野次兵衛と石堤田を開いた助九郎が開発し、開発時には15名が入植したという。赤丸浅井神社の1863年(文久3年)の記録と高岡法務局に残る当時の敷地図に拠れば、「(大野)次兵衛、(八幡)久次郎、(開)六右衛門、(山本)助九郎、(尾畑)義兵衛、(尾畑)与十郎、(神代)久兵衛、(大野)六兵衛、(柴田)彦四郎、(前田)助右衛門、(尾畑)善八、(尾畑)喜八、(中島)宗八、(神代)久左衛門、(前崎)久助(石堤からの兼作)」の15名であった。又、向野新村に在った「五位の渡し」(※当時は赤丸村領「三日市の渡し場」) には、杉野家文書記載の1800年(寛政12年)の記録に拠れば、「赤丸村の五兵衛、赤丸村平右衛門、三日市村の善九郎、三日市西村の彦兵衛」等が渡し守として配置され、毎年、銀120目が加賀藩より支払われたと云う。ちなみにこれは当時の価値にして米4.3石程であった様だ。

(※米1石は年間の一人当たりの米の消費量。寛文十年[1670年]の加賀藩城光寺村御印では100石の米を集める労役の夫銀が銀140目、米にして五石と定められていた。又、木材伐採時の山役は年にして銀124匁であったと云う。)

五兵衛家は今も向野新村に残っているが、加賀藩から重用されていた五位庄沢川村を拠点とした御扶持人十村の田畑兵衛が礪波郡を治めていた為だろうか? この一族は沢川村から派遣されており、一族は「沢川」の姓をを名乗り昭和の中期まで「五位の渡し」周辺の小矢部川河畔に居住し、川魚の漁業権を持ち笹舟を使って小矢部川の漁業に従事していた。彦兵衛家は今も向野新村に残り、分家の柴田彦四郎は文久3年に赤丸浅井神社に巨大な「御神鏡」を寄進しており、それは今も浅井神社宝蔵に保管されている。赤丸村に元在ったと伝わる高岡市博労町の『越中宮極楽寺』の由緒には「後醍醐天皇の第八皇子宗良親王に仕えた柴田氏は親王が退去された後も南朝勢力として地元に残された」と記載されており、柴田彦四郎は江戸時代の末期には赤丸村の村役を務め「柴田」の姓を名乗り、家紋は「剣かたばみ」を使用している所から本多家の所縁の武士だったものだろうか? この一族の柴田彦八家からは、後に三協アルミを創業した高岡市名誉市民の故竹平政太郎氏の妻が出ている。この墓は奇しくも浅井城城主石黒氏所縁の小矢部市岡の宝性寺に在る。

■柴田彦四郎が赤丸浅井神社に寄贈した巨大な「御神鏡」

■元、藤原摂関家長者藤原頼長の庄園「越中吉岡庄」は、「保元の乱」で頼長と崇徳上皇側が敗れて頼長は殺され、崇徳上皇は讃岐に流罪になって、後白河上皇の後院領として没官されたが、後白河上皇はこの庄園を「蓮華王院三十三間堂」の庄園として寄進された。

(※「赤丸浅井神社」はこの庄園「吉岡庄」の鎮守社で在った。)

義経主従が奥州に落ち延びた時に、後白河上皇の寵愛を受けていた義経がこの庄園を経過した事は、裏では上皇側の保護が在ったものかも知れない。

⇒平成26年、国立歴史民俗博物館は庄園データーベースにこの「吉岡庄」を確認して正式に掲載した。

■小矢部川河口に高岡市長が銘版を製作して建てた偽の「二位の渡し」の場面の「義経・弁慶像」⇒「義経記」では「五位庄に至り」とされているが、「六渡寺の渡し」は「射水郡二上庄」で在り、真実の場所は「五位庄赤丸村」の「赤丸浅井神社」前で起こった事件で有る。

◆「後白河上皇」が「源頼朝」に皇室庄園の「越中吉岡庄」の地頭「成佐」を処分する様に命ずる文書

「赤丸浅井城」の麓を流れて居た旧小矢部川の「阿光ケ淵」に在ったと云う「二位の渡し」は、「赤丸浅井神社の御創建が元正天皇の二位宮」で在った事から「二位の渡し」と呼ばれた。

「赤丸浅井神社古墟図」

(※「森田柿園文庫」[石川県立図書館]に記される「二位の渡し」が在った「阿光ケ淵」)

■『義経記』では、義経主従は兄の頼朝に追われて小矢部市の倶利伽羅不動尊、手向け神社、五位堂を経由して、古い街道の山沿いの街道を「五位庄」(当時は後白河上皇の「後院領吉岡庄」)迄来て、元正天皇が親代わりをされていた文武天皇の第二子(聖武天皇の義弟の石川朝臣広成)が開かれたと伝わる「延喜式内社赤丸浅井神社」の前の『二位の渡し』から舟に乗り、「如意の渡し」(※別名「六渡寺川舟下り」)の川下りをして、小矢部川河口の「六渡寺村の渡し場」で降り、海沿いに富山市の「岩瀬」に着いたとされている。

🔽「延喜式内社赤丸浅井神社」を再興し、「赤丸浅井城」に入られた「元正天皇」の二宮とされた『石川朝臣広成』の系図

■「川人山鞍馬寺三社誌」(※「延喜式内社赤丸浅井神社」の別当の鞍馬寺誌)に見られる「元正天皇二宮」!!

■古くは「小矢部川」は西山の山裾を流れ、「赤丸浅井神社」前で「庄川支流」と合流して「阿古ケ淵」と言う大きな潟を形成していた。この事は石川県立図書館の「浅井神社古墟図」に記され、高岡市国吉村の水道公園にも看板が立てられている。現在の様に小矢部川と庄川が別々に別れたのは明治以降の事で、河口では両川が合流して一つの川になっていた。

「義経記」は「物語」で有り、歴史書としての価値は全く無い「偽書」と迄決めつける学者がいる。又、「吾妻鏡」では義経主従は表日本を通過しており、「義経記」は偽書だと云う。しかし、「吾妻鏡」を詳細に読めば、何れもその記載は伝聞や推測を書いている。飽くまでも「吾妻鏡」は捜索する側の情報で有り、義経主従が奥州に着く迄は何れも推測・伝聞を記載しており、捜索の厳しい表日本を通過したと云う記載はむしろ義経主従を庇う為の「流言」を意図的に流したものかも知れない。

「義経記」の「小学館版」「岩波書店版」等には詳しく解説が載っており、「義経記」を読まれた事は無いだろうか?

■【義経記】の作者?

かくも著名な【義経記】はその作者も不明とされ、時期的には「室町時代」に書かれたとされている。しかし、その内容を見ると、明らかにこの作者はこの地域の地理に明るく、鎌倉時代の様子にも詳しい知識が在る。

①「二位の渡し」は、「赤丸浅井神社」の創建、由緒に詳しい者によって名付けられたと見られる。物語は義経の幼少期の「鞍馬寺」、熊野修験僧と云われる「弁慶」、赤丸村の熊野修験・白山修験と密接な本山派山伏「川人山鞍馬寺」、「越中吉岡庄」の領主「後白河上皇」の信仰された本山派修験道「三井寺」・「熊野修験道」、「後白河上皇」の勅願所「石動山天平寺」、越前~越中に展開していた「泰澄」所縁の「白山修験道」と越前「平泉寺」・加賀の「白山比咩神社」、越中の「立山修験道」、奥州の「羽黒山修験道」等は 京都~奈良~熊野~越前~加賀~越中~奥州へと連なる【修験道の道】で在った。「義経」に従った【弁慶】は伊勢神道の神官「度合氏」から出た「熊野修験僧」で在った事等、全てに【修験道】が絡んでおり、背景に【修験僧】の影が見られる。その中でも「延喜式内社赤丸浅井神社」の別当寺の「川人山鞍馬寺」は朝廷が信仰した京都の「鞍馬寺」を勘請したもので、後白河上皇から後醍醐天皇迄皇室庄園で在った【越中吉岡庄】との関わりが大きいと見られる。

②室町時代には、「赤丸浅井城」に足利一門で越中守護「畠山持国」が入って居た。(※「越中絵図」畠山文書、羽曳野資料叢書)「義経記」に「守護の館が近ければ…」と記載されるが、この「館」とは、「義経記」で「如意の渡し」の舟乗り場として登場する「二位の渡し」の至近距離に在った「赤丸浅井城」を指す事は明らかだ。「赤丸浅井城」は「赤丸浅井神社」を中興された聖武天皇の弟(二宮)の「石川朝臣広成」(※「続日本紀」)が在城されたと越中の古記録「肯搆泉達録」にも記される古城で在ったが戦国時代に上杉謙信の越中進攻の時に隣接の「赤丸浅井神社」と共に焼き尽くされたと伝わる。(※「赤丸名勝誌」国立国会図書館)

③「二位の渡し」の渡し守には「権之守」、「平権守」等と記載されるが、鎌倉時代に頼朝の忠臣畠山重忠は平家で在ったが、重忠は北条氏によって殺害されてその妻(北条時頼の娘)は後に足利一門の「足利義純」の妻と成り「畠山氏」を名乗った。この時に能登、越中守護畠山氏は源氏系畠山氏と成った。赤丸村に在った「本山派山伏川人山鞍馬寺」の由緒を記す「川人山三社誌」には室町時代の「五位庄」の役人の名前十二人の中にも「権守」の名前が在る。

④室町時代の「畠山文書」の「越中絵図」では、「五位庄東庄」には「越中石黒氏」の記載が在り、「浅井城の石黒氏は北条氏を嫌って新川郡に去り、その後、浅井城には秩父平家の中山氏が入城した」と地元に伝わる事から、「浅井城」には、守護畠山氏の守護代として中山氏が入ったものか? しかし、実際に福井県の「敦賀市立博物館」に遺される「赤丸浅井城城主中山氏系図」に拠れば「中山氏」は「平家」では無く、「藤原氏」を名乗っている。

「蜷川の郷土史」に、「足利義満」の近臣の「越中蜷川氏」が利波郡を統治したと記され、室町時代の「越中絵図」には福満城、木舟城を居城とした「越中石黒氏」は小矢部川以東の「利波郡」に記載されている。

(※「越中絵図」)

■「赤丸浅井神社」の神官の「川人家」は、浅井神社七坊と云われた元修験道の「西宝院」の末裔で在り、門跡寺院聖護院の末寺の「川人山鞍馬寺」が別当で在った。この「西宝院」は、明治の廃仏毀釈運動の時迄、代々 両部神道の修験道で在ったが、明治に成って還俗して「川人他治馬」と名乗り神官と成った。この「川人家」は先年亡くなった「47代川人貞現氏」を最後に神官を廃業して、現在は縁者が神官を勤める。この家系は、修験道、天台宗、門跡寺院聖護院と一体で在った事から、代々の僧は地元の歴史に明るく、様々な記録を遺している。又、明治以後は代々、教員を勤めた事も在り、代々論檀に登場する等、様々な著作を遺している。

この一族は、天皇家庄園の中心寺社として平安時代以前からの「延喜式内社赤丸浅井神社」の神官家を勤め、様々に「寺社由緒」等の中にも「吉岡庄」等を記録している。

「義経記」が、「鞍馬寺」と密接な「義経」を描いており、奥州に落ち延びた時には東大寺勧進僧の本山山伏に成って旅を続けた。「義経一行」が奥州へ落ち延びた時に通過した「二位の渡し」が在った場所は、皇室庄園「越中吉岡庄」で在り、「後白河上皇」やその皇子で比叡山門跡「守覚法親王」は秘かに「義経主従」の逃亡を見守っていたと云われる。

これ等の背景から、全ての要素は「川人山鞍馬寺」に繋がっており、現在も「赤丸浅井神社」の拝殿には、巨大な二枚の「義経、弁慶主従の絵馬」が掛けられている。

「五位庄」の前身の「越中吉岡庄」は、平安時代の「後白河上皇」から南北朝時代の「後醍醐天皇」迄、皇室庄園として続き、室町時代には「足利義満」によって足利家菩提寺「相国寺」へ寄進された。

■「義経記」は室町時代に書かれたとされる。しかし、「義経記」に「五位庄」と記載されているからこの本は「五位庄」として「東寺百合文書」に見られる足利義満の治世の室町時代の作品と見るのは早計で在る。「南北朝時代末期」の「桃井直常の後い庄の戦い」を記録した「群書類從」の「花営三代記」では、「後い庄」と記載されている。とすると、「義経記」も元々の記載は「五位庄」では無く、「後い庄」で在った可能性が高い。後世に書き写された時にその当時呼ばれていた「五位庄」と記載した為の誤記と見られる。

古い記録では、「後い庄」や「おいのしゃう」等と記載され、「五位庄」と古文書に登場するのは、「東寺百合文書」の「足利義満が五位庄を相国寺へ寄進した記録」の中に「五位庄」として登場するが、それ以外は「おいのしゃう」や「後い庄」、「御位庄」等と記載される。

これはこの庄園は、元々、「後白河上皇」と「保元の乱」を争った「藤原摂関家藤原道長」の子孫の「藤原頼長」の庄園で在ったが、「保元の乱」で「左大臣藤原頼長」が「源義朝」、「平清盛」に討たれた後、この庄園【越中吉岡庄】が「後白河上皇の庄園」として没官されて、その庄園は「天皇退位後の庄園」として【後院領】と呼ばれ、「後院領越中吉岡庄」(※「兵範記」、「人車記」)となった。

この庄園(※「後院領」)は白河上皇以前から在ったものだが、この庄園は普通の庄園とは異なり、宮中の「後院庁」で「後院司」と言う役人が独自に治めていた「皇室庄園」で、源頼朝が義経探索の為と称して全国に守護.地頭を配置する迄は「後院司」が直務していた為に、下世話では余り知られていなかったと見られる。その為にこの庄園は「位田」を示す「御位庄」とか、「御い庄」、「おいのしゃう」等と書き写され、「後院領」の言葉が様々に記される事になったと見られる。後に、「足利義満」の時代に「東寺百合文書」に初めて「五位庄」と正式に記されたと見られる。京都の「東寺百合文書」等でも、「後い庄」等とその変化の過程が様々に記されている。

後々に、「五位庄」になったのは、この「後院領」が変化したものだとされている。従って、【義経記】が「室町時代に記された」とする学者の意見は誤りで在り、寧ろ、「後白河上皇」や「源義経」の時代の作品とした方が整合性が取れる。しかも、「義経記は物語で在って歴史書としては採るに足りないもの」と酷評する学者に対しては、「義経記の舞台になっている延喜式内社赤丸浅井神社、川人山鞍馬寺の古記録を読めば、これほど正確な歴史書は無い」と申し上げたい。「川人山鞍馬寺」は「後白河上皇が出家された近江の三井寺が支配した本山派聖護院修験道」で在り、「川人山鞍馬寺」は後々にも「門跡寺院聖護院派」の北陸の職頭で在った事からしても、「義経記」に「後白河上皇の庄園」の「越中吉岡庄」が舞台に成り、全国を駆け巡った本山派修験道集団でしか知り得ない精細な地理が記載される事は一般的には知り得ない事だ。しかも、「義経記」に登場する山伏姿はこの「本山派修験道」独自の服装で、胸元には白い房を付けている。「勧進帳」のシーンで見慣れた山伏姿は「本山派聖護院修験道」の服装で在り、もう一方の「役の行者」を祖とする「当山派修験道」では、この白い房を付けて居ない。

義経一行が宿泊したとされる越中倶利伽羅山の「五位堂」の様子等は地元民しか知り得ない情報で在る。様々な検討から、この著作者は、山野の地理に詳しく、神仏に詳しく、東大寺と浅井神社との関係にも通じ、天皇家や頼朝の情報にも詳しい。「延喜式内社赤丸浅井神社」には往古、「東大寺庄園越中石粟庄」から「神田一段」が寄進されており、「吾妻鏡」には庄園領主の「後白河上皇」が越中吉岡庄に配置した地頭の「成佐」が不法を働いていると厳しく頼朝を叱責する文書が遺されている。

これ等の客観的な資料や、地元の郷土史、地理等から判断して、この「義経記」の著作者は、三井寺系の本山修験道、「泰澄」が開いた白山修験道の中心寺院で在った「本山派修験道、門跡寺院聖護院派」の「川人山鞍馬寺」の僧等が記載したものと見られる。

《▼「越中吉岡庄」は、「保元の乱」の前は、藤原摂関家長者「藤原頼長」の庄園で在り、頼長は奥州藤原氏を統轄する摂関家長者で在り、奥州の頼長の庄園五ケ所は奥州藤原氏が地頭を勤めていた。又、奥州藤原氏の顧問の「一条長成」は、義経の母「常盤御前」が再婚した相手で在った。》

■「義経記」(※小学館版)

(解説に「子撫川」の下流に「二位の渡し」が在ったとしているが、之は明らかに間違い。小矢部市は近代の五位庄には含まれないが、室町時代には五位庄に含まれていた。子撫川が流れ出る宮島峡は「吉岡庄」の頃は赤丸浅井神社の神域に含んだが、ここで合流しているのは庄川支流の事で在り、子撫川は赤丸浅井神社とは隔たっており、事実に反する。又、赤丸浅井神社裏に在った【音羽の滝】の下流も、花尾村から流れ出る「谷内川」と合流して赤丸浅井神社前で合流していた。)

■この「義経記」では、詳細な地理と山中の小さなお堂で在った「五位堂」や「赤丸浅井神社」の由緒迄、正確な調査に基づいて書かれている。

しかし、地元の地理も知らない権威主義の「学者」と称する人達の中には勝手にこの名作を「偽書」としている人達がいるが、正確な内容を知らない学者の方こそが本当の「偽学者」と云えるだろう。❗❗

物事を知らない権威主義の学者こそ、地域の歴史を抹殺して、真実を隠し、恐ろしい弊害を引き起こしている。学者は真実に対して謙虚であれ、そして真実が分かったら怖れずに主張を訂正すべきだ。💥💢👊

「義経記」の説明をすると、その内容を頭から否定するこれ等の学者は、返す刀で「赤丸浅井神社の由緒」迄否定する。加賀藩の森田柿園も「元正天皇は女帝で子供は居なかった。従って、浅井神社の由緒の『元正帝二宮御創建』と云う事はあり得ない。」と否定している。しかし、天皇家の系図を詳しくご覧頂くと、元正天皇は兄の文武天皇の子供達の母親代わりを務め、聖武天皇(首皇子)とその義弟の石川朝臣広成の母親代わりとしてその成長する迄保護している。しかも、元正天皇は臣下に降下した弟の石川朝臣広成については「天皇の子供は全て親王とする」として勅令を出している。(※「令義解リョウノギゲ」の中の「継嗣令」記載!!)

(※「元正天皇」の時代にはあの「日本書紀」が編纂され、岐阜県に行宮を定めて「養老の滝」を命名されたと言う女帝で、生涯独身で皇統譜上では文武天皇の中宮に擬制されて、母の元明天皇の後継として天皇に就かれたと云う。甥に当たる首皇子が幼少という事から親代わりと成り、長じて24歳で聖武天皇が天皇となられた時にはその「宣命」で、「吾子 アコ みまし王」(※「続日本紀」)と呼び、「わが子」と呼んでいる。⇒「赤丸浅井神社」の前に在ったと云う「阿光ケ淵」(※「阿古ケ淵」、「悪王ケ淵」)はこの「吾子ケ淵」(※石川朝臣広成)で在ったと見られる。)

『赤丸浅井神社古墟図』(※「森田柿圓文庫」石川県立図書館)

⇒この図面では、かつて、小矢部川と庄川支流が合流していた「阿光ケ淵」の位置が記載されている。この辺りには西山から流れ出る谷内川も合流しており、相当広範囲の沼地が形成されていたと見られる。

■『赤丸浅井神社』を保護した朝廷や神官・氏子は1300年以上に亘り、幾多の戦乱、焼討ち等の苦難の歴史を乗り切り、この由緒有る地域の鎮守の神社を黙々と守り続けてきた。又、五位庄53ケ村の地域住民の氏子は黙々と日々の清掃や草刈、森林や文化財の杉並木の管理、建物の維持管理も含めてこの期間、費用と労役を提供し、心血を注いで信仰を今に伝えて来た。

何も知らない学者は自らの不明を恥じずにこの『五位庄総社延喜式内社赤丸浅井神社』の歴史を否定して踏みにじり、地域の歴史を踏みにじり、この神社由緒を根拠も無く否定し、地域の歴史を否定している。中には、地域住民の信仰を踏みにじり、末社の石堤神社を延喜式内社として、「論社」として『赤丸浅井神社』を挙げる者もおり、全く正反対の無礼極まり無い意見だ。しかも、同じ様に「吉田神道関野神社」の息が掛かった「高岡市」自体が、教育の総本山の「教育委員会」を通じて事ある度に赤丸村のあらゆる歴史を「偽書」の「高岡市史」を根拠として否定し続けている。この事は教育を担当する部署としては有ってはならない事だが、これが「近代日本」の「高岡市」で起こっている信じがたい事実だ。「延喜式式内社赤丸浅井神社」は元々、天皇家所縁の門跡寺院「聖護院」の末寺「川人山鞍馬寺」を別当として、「赤丸浅井神社」、「石堤浅井神社」、「舞谷八幡宮」を包含する「三社権現」で在ったが、「吉田神道高岡関野神社」が前田家の威光を背景にして、我が物にせんと策略を巡らし、地元の石堤村役員を懐柔して「延喜式内社浅井神社」は石堤浅井神社が本社である等と吹聴したもので在り、これに対して豊臣恩顧で在り、朝廷を重視していた加賀藩は石堤浅井神社に撤退を指示して明確に判決している。これは祭神を見ても明らかで、赤丸浅井神社は皇室の最高神「高皇産霊神」を祀り、石堤浅井神社は狭い水路に祀られる神を祭神としている。何れが「五位庄総社」か、朝廷が弊帛を納める勅使を送る国家の神の「延喜式内社」で在ったかは、「少しは神道を知る者ならば直ちに解る話」だが、残念ながら「高岡市史」では「その神社の祭神について調べる事もなく」、それを引き継ぐ高岡市教育委員会も全くのデマを「高岡市の正史」として吹聴している。「何でも前田家のお陰様」と言う「前田教」に毒された「高岡市」が、信じている「吉田神道関野神社」の作り事やデマがこの混迷の根本原因である事も理解していないから始末が悪い。又、小矢部川河口の一部の住民がでっち上げた「如意の渡し」も、「実際の義経記」を読む事も無く、「赤丸村五位城(浅井城)」の下に在った「二位の渡し」の事を全く違った「高岡市伏木」に比定して、「富山県」も巻き込んで観光宣伝を行っている。更に、情けない話だが、「如意の渡し像」を民間の渡船会社がでっちあげた時に、時の「佐藤市長」は銅像に記銘迄入れてお墨付きを与えている。悲しいかな、富山県にも高岡市にも、あの有名な「義経記」すら読んだ事が在る人は居なかったのだろうか? コレが「上部だけの見せ掛けの教育を行っている」高岡市や富山県のカラッボの教育のレベルなのだ。しかも、コレが権威主義の日本中の学会にも蔓延しているのだから、海外から批判される「日本の歴史研究」の問題にも起因していると見られる。(※「石堤浅井神社の件一件」金沢市立図書館蔵)

■(※「五位庄」は、義経が通過した時期には「後白河上皇の後院領 越中吉岡庄」で有り、、南北朝後期に「五位庄」になった様だ。⇒(※「東寺百合文書」、「兵範記」、「宝永誌」)

■古代から中世にかけての小矢部川は西山の山裾を流れていたと云う。

■「義経記」に登場する『五位堂』を合祀した小矢部市松永の「比枝社」

(※「富山県神社誌」参照)

⇒敷地内には『五位堂』から移された多数の「五輪塔」が散乱していた。

■「如意の渡し」(⇒「六渡寺川舟渡し」)の古絵図(※「福岡町史」→元図は南砺市に保管されていたもの)

■「加賀藩参勤交代懐中絵図 部分」に残る『五位の渡し』

→加賀藩時代は小矢部川と庄川、千保川が下流で全て合流していた事が解る。

■『義経記』の古い挿絵には背後に「延喜式内社赤丸浅井神社」らしき神社が記載されている。

■鎌倉時代に義経主従が奥州に落延びた時に通過して歌舞伎の「勧進帳」の場面に脚色されている赤丸村の「二位の渡し」はその後「五位の渡し」となり、加賀藩の時代には「石動の渡し」や「守山の渡し」と共に加賀藩が「舟渡し役」を配置し、銀を支給した重要な渡船場であったと「福岡町史」に記載されている。(※「加賀藩参勤交代懐中絵図」参照)

石川県から倶利伽羅山を通過し、石動から山裾の山側街道を小矢部川沿いに下るルートが当時は幹線であり、このルートから高岡城下への近道が「五位の渡し」であり、当時は関所の役割もした様で、加賀藩お抱えの船頭を配置し交通を確保していた様だ。当時の赤丸村は三日市、高田島を含み、加賀藩時代にも「五位の渡し」が有った向野新村は1695年(元禄8年)から1858年(安政5年)に小矢部川の河川敷の加賀藩の鷹狩場を開発して村建てされている。向野新村は福岡町に無形重要文化財になっている「菅笠」を伝えた伊勢の人、大野源作の子孫で大野次兵衛と石堤田を開いた助九郎が開発し、開発時には15名が入植したという。赤丸浅井神社の1863年(文久3年)の記録と高岡法務局に残る当時の敷地図に拠れば、「(大野)次兵衛、(八幡)久次郎、(開)六右衛門、(山本)助九郎、(尾畑)義兵衛、(尾畑)与十郎、(神代)久兵衛、(大野)六兵衛、(柴田)彦四郎、(前田)助右衛門、(尾畑)善八、(尾畑)喜八、(中島)宗八、(神代)久左衛門、(前崎)久助(石堤からの兼作)」の15名であった。又、向野新村に在った「五位の渡し」(※当時は赤丸村領「三日市の渡し場」) には、杉野家文書記載の1800年(寛政12年)の記録に拠れば、「赤丸村の五兵衛、赤丸村平右衛門、三日市村の善九郎、三日市西村の彦兵衛」等が渡し守として配置され、毎年、銀120目が加賀藩より支払われたと云う。ちなみにこれは当時の価値にして米4.3石程であった様だ。

(※米1石は年間の一人当たりの米の消費量。寛文十年[1670年]の加賀藩城光寺村御印では100石の米を集める労役の夫銀が銀140目、米にして五石と定められていた。又、木材伐採時の山役は年にして銀124匁であったと云う。)

五兵衛家は今も向野新村に残っているが、加賀藩から重用されていた五位庄沢川村を拠点とした御扶持人十村の田畑兵衛が礪波郡を治めていた為だろうか? この一族は沢川村から派遣されており、一族は「沢川」の姓をを名乗り昭和の中期まで「五位の渡し」周辺の小矢部川河畔に居住し、川魚の漁業権を持ち笹舟を使って小矢部川の漁業に従事していた。彦兵衛家は今も向野新村に残り、分家の柴田彦四郎は文久3年に赤丸浅井神社に巨大な「御神鏡」を寄進しており、それは今も浅井神社宝蔵に保管されている。赤丸村に元在ったと伝わる高岡市博労町の『越中宮極楽寺』の由緒には「後醍醐天皇の第八皇子宗良親王に仕えた柴田氏は親王が退去された後も南朝勢力として地元に残された」と記載されており、柴田彦四郎は江戸時代の末期には赤丸村の村役を務め「柴田」の姓を名乗り、家紋は「剣かたばみ」を使用している所から本多家の所縁の武士だったものだろうか? この一族の柴田彦八家からは、後に三協アルミを創業した高岡市名誉市民の故竹平政太郎氏の妻が出ている。この墓は奇しくも浅井城城主石黒氏所縁の小矢部市岡の宝性寺に在る。

■柴田彦四郎が赤丸浅井神社に寄贈した巨大な「御神鏡」

■元、藤原摂関家長者藤原頼長の庄園「越中吉岡庄」は、「保元の乱」で頼長と崇徳上皇側が敗れて頼長は殺され、崇徳上皇は讃岐に流罪になって、後白河上皇の後院領として没官されたが、後白河上皇はこの庄園を「蓮華王院三十三間堂」の庄園として寄進された。

(※「赤丸浅井神社」はこの庄園「吉岡庄」の鎮守社で在った。)

義経主従が奥州に落ち延びた時に、後白河上皇の寵愛を受けていた義経がこの庄園を経過した事は、裏では上皇側の保護が在ったものかも知れない。

⇒平成26年、国立歴史民俗博物館は庄園データーベースにこの「吉岡庄」を確認して正式に掲載した。

■小矢部川河口に高岡市長が銘版を製作して建てた偽の「二位の渡し」の場面の「義経・弁慶像」⇒「義経記」では「五位庄に至り」とされているが、「六渡寺の渡し」は「射水郡二上庄」で在り、真実の場所は「五位庄赤丸村」の「赤丸浅井神社」前で起こった事件で有る。