■越中の古代豪族「利波臣」の後裔とされる「越中石黒氏」は、後の「砺波郡」のエリアを所有して、「赤丸浅井城」、「木船城」、「福光城」を居城として、織田信長の越中進攻の時には「木船城」を居城とした。織田信長の家臣「前田利家」が越中に進攻して、前田家の「前田秀継」が「木船城」に入城した。

■奈良・平安・鎌倉・南北朝時代迄続いたと云う「越中吉岡庄」

■「室町時代の越中絵図」(※「畠山文書」羽曳野市資料叢書)には、「石黒氏」は「福光城」に記載される。

⇒「福光城」に「石黒氏」、「木船城」に「遊佐氏」、「赤丸浅井城」には「越中守護」の「畠山持国」の名前が記載される。

🔽【越中石黒氏】は、「織田信長」によって暗殺されて滅亡したと伝えられる。(※「信長公記」)

しかし、全国に散った石黒氏はその後も加賀藩他に仕えて勢力を広げ、尾張に移って「長谷川」と改名した一族や、「掘」と名乗った一族等多岐にわたる。現在も全国に散った「越中石黒氏」の末裔は多い。

■【赤丸浅井城石黒光景】の出城とされる息子の石黒光弘の居城の「木船城」の調査をして発行された「蓑のしずく」(中川幸作氏 私家本二冊)には「福岡町史」編纂の為の実地踏査の詳細記録が遺されており、貴重な資料も遺されている。(※「石黒氏の歴史の研究」)

🔻【衆徳山総持寺】に祭られる謎の石仏の正体!!

高岡市関町の「総持寺」に祭られる謎の石仏の正体が判明した。

この石仏には「大■命」、「天正元年」の文字が記載されている。

この文字は恐らく【大彦命】と見られ、「大彦命」は北陸道征西将軍として蝦夷対策で北陸に遣わされた将軍で在った。福岡町木船に在ったと云う「宝性寺」(小矢部市岡)にはやはり蝦夷対策で活躍した垣武天皇の家臣の「坂上田村麿」の「兜仏」が保管されており、これらは代々「木船城」を居城としていた「越中石黒氏」の信仰に関わるものと見られる。越中石黒氏は古代豪族「利波臣」の末裔と伝えられ、「越中国司大伴家持」の時代から「越中国利波郡司」を勤め、一時期には「員外介從五位下」、「從五位」に任ぜられて「越中国司」として任官された。その後、累代「赤丸浅井城」を居城として「利波郡」を統治したと云われ、その子孫の石黒氏は南北朝時代に「後醍醐天皇」を支援した「南朝の忠臣」としても有名だ。「越中石黒系図」に拠れば、「赤丸浅井城城主石黒光景」は「木船城城主石黒光弘」の父親とされる。古代豪族「利波臣」は越中に藤原摂関家の庄園が増えると北陸の藤原氏の頭領で在った「加賀林氏」と縁組して「藤原氏」を名乗り、藤原氏の最高権力者「藤原摂関家長者藤原頼長」の庄園で在った「越中吉岡庄」の地頭として越中西部を統治したと見られる。

🔽「総持寺」(高岡市関町)に祭られる石仏

🔽「蓑のしずく」に記載される「石仏」の絵像

■現在迄、「木船城」の守護の「貴船神社」の御神体は失われ、行方が分からなかった。

しかし、かつて、「福岡町史」の編集委員で在った福岡町在住の故中川秀幸氏が、各所の調査をしたメモを纏めて「蓑のしずく」という二冊本にしたものを自宅で保管されていた。

中川先生没後に、中学、高校時代の恩師の御遺族の御紹介で中川先生の御遺族に紹介されて、「自家本」で全て手書きの「蓑のしずく 二冊」を拝見する事が出来た。その中に「貴船神社御神体」、「天正元年」と記載された絵像が在り、その注釈に「飛見丈繁氏所蔵」と在り、飛見丈繁氏が史跡調査の過程でこの石仏を入手されていた事が分かった。

飛見丈繁氏とも関係が深い「総持寺」の拝観を終えて、沢山の石仏を改めて見直した時に、この「石像」を発見した。

木船城が飛越大地震で倒壊して木船城の前田一門全員が穴に埋まって亡くなり、助かった木船城城下の住民達が高岡城下に移り住んだのが現在の高岡市木船町の発祥とされ、何故、県会議員の飛見丈繁氏がこの像を所有していたかは明らかでは無い。ただ、飛見氏は郷土史の調査の過程で膨大な資料を集め、その資料集も発行されている。しかし、飛見氏が亡くなった後、この膨大な郷土資料は古物商に売り渡され、四散してしまったと聞く。その中には「高岡市史」の「資料編」として遺されるべきものも多かったが、一部資料を除いて全国に四散してしまい、今となっては取り返しがつかなくなっている。

この様に、高岡市教育委員会が「吉田神道高岡関野神社」が唱えた「新興宗教の前田教」に毒されて前田家以外の歴史を抹殺して無視し続ける間に「高岡市」にとって重要な真実の歴史が失われつつある。

高岡市には「高岡市史」の「資料編」も無く、早急に資料編集を開始すべきなのだが高岡市の教育委員会には現在も尚、「資料編」の編纂に取り掛かる気配も無い。古文書等の記録は、散逸や売却等で急速に失われている。

■「越中石黒氏」は越中の古代豪族「利波臣」の末裔とされる。

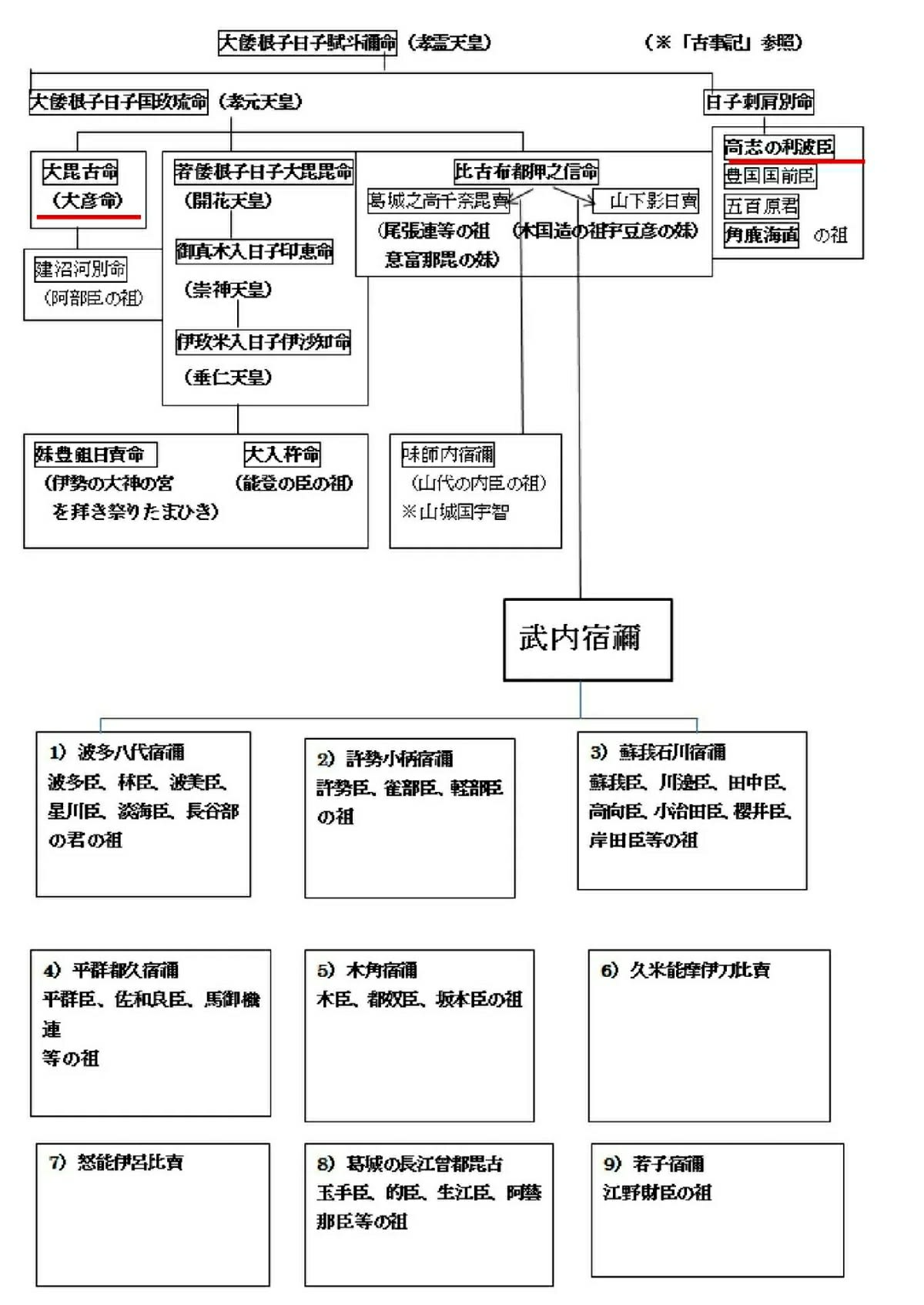

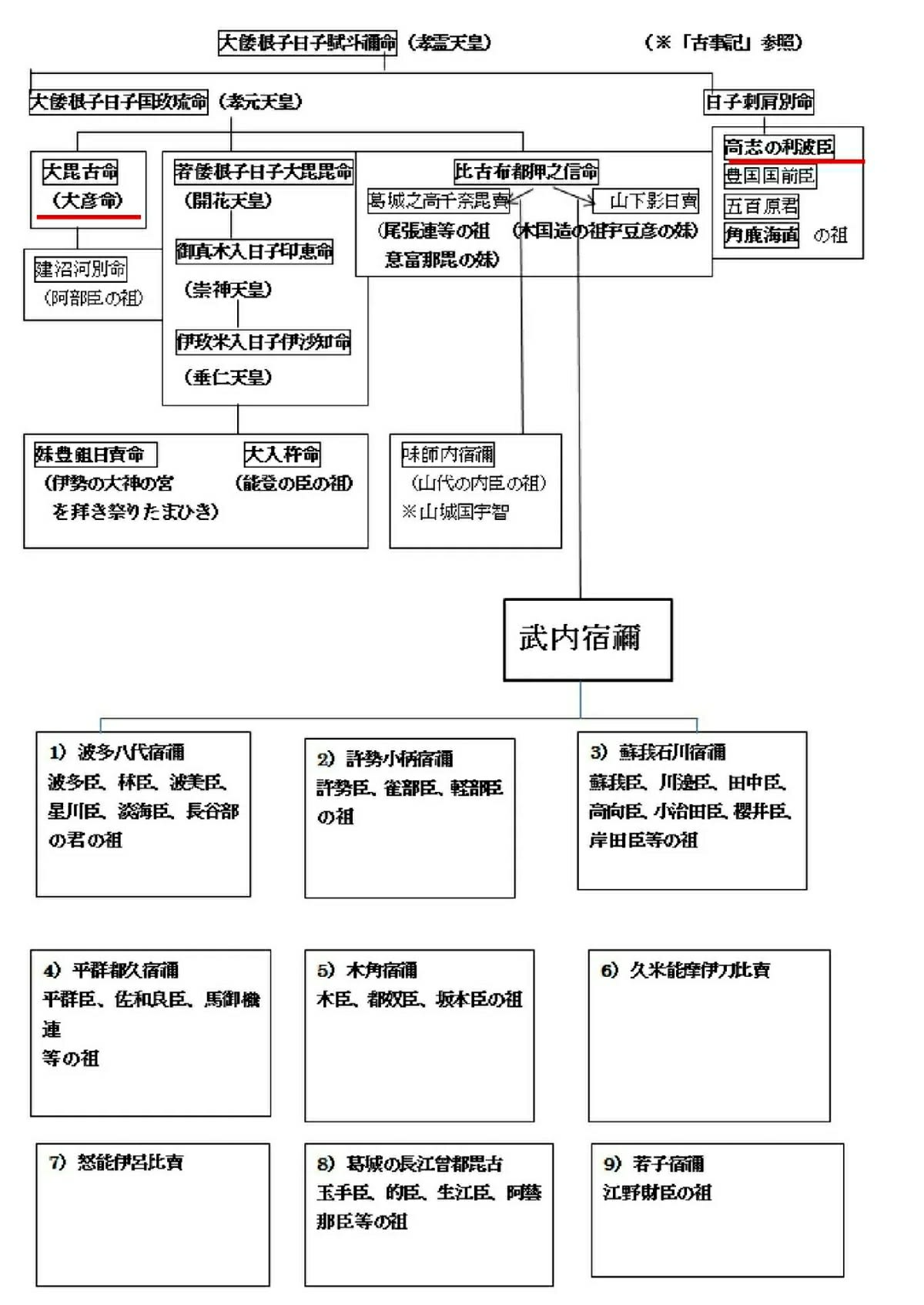

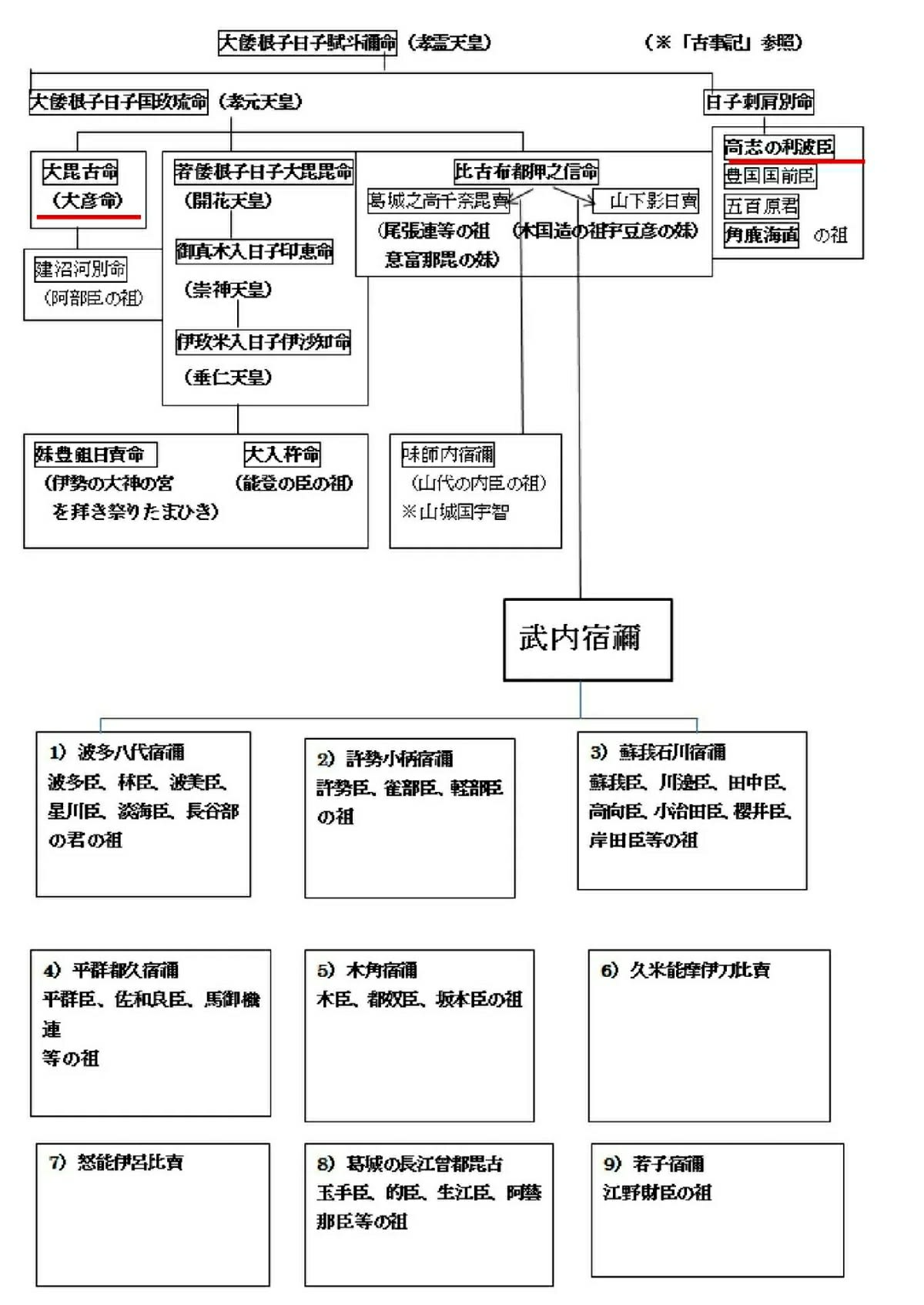

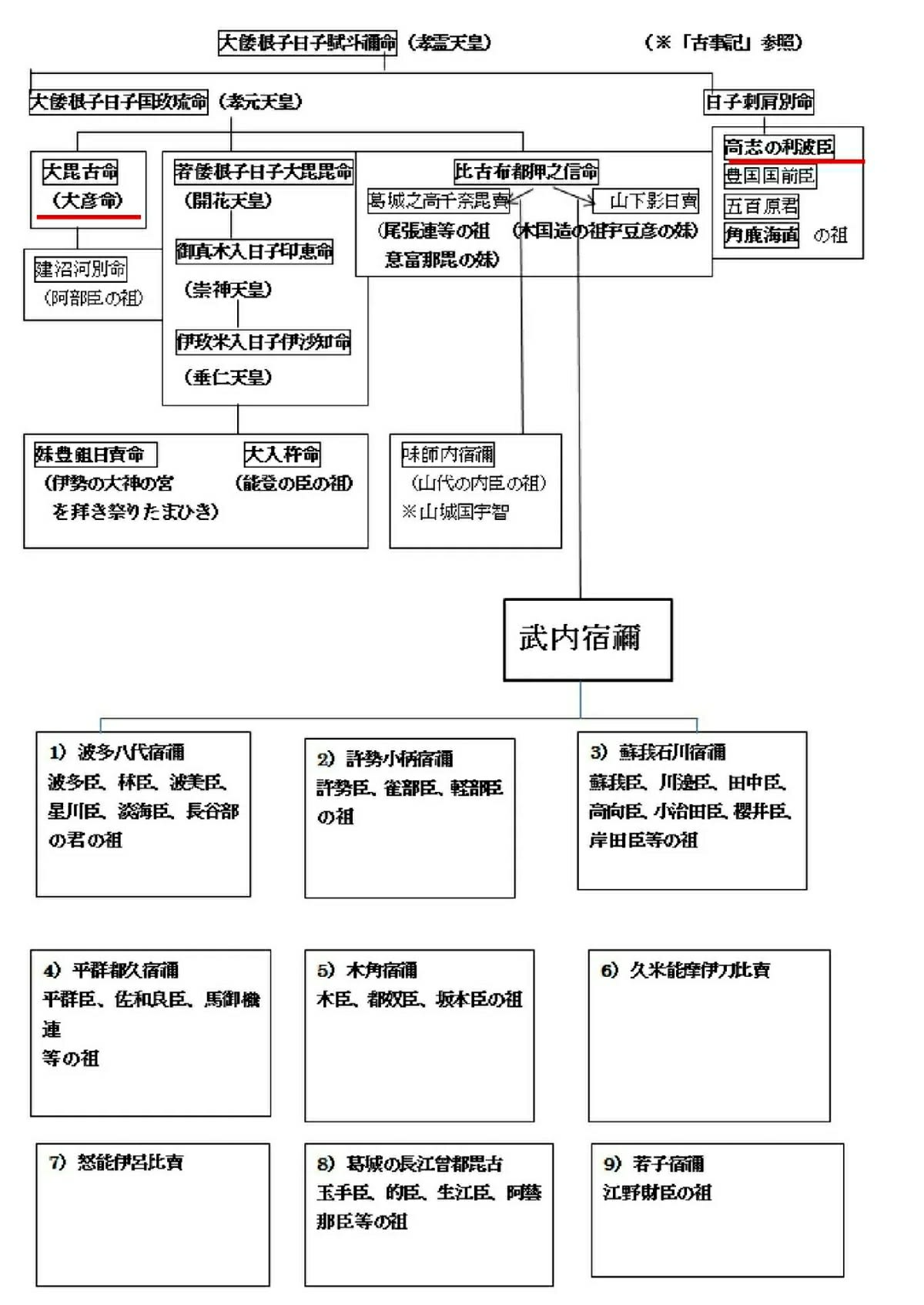

【古事記】の系図では「大彦命」は「高志利波臣」の従兄弟に当たる。

「福井県史通史編」に在る「利波臣系図」

「富山県西礪波郡紀要」に記載される「孝霊天皇の末裔利波臣」

■【東大寺庄園杵名蛭庄図】に記載される「石黒の里」

東大寺庄園杵名蛭庄図には、「石黒上里」、「石黒中里」、「石黒川」が記載されており、この庄園は、位置を検討すると祖父川流域の立野~高田島辺りがその場所の様だ。

➡「東大寺越中杵名蛭村墾田地」については、平成29年、「国立歴史民俗博物館」は「庄園データーベース」の記載に「富山県高岡市立野」を推定位置として加えた!!

■小矢部川流域で、木舟城は「東大寺庄園杵名蛭庄」の上流に当たり、位置的にも近い。正倉院伝来の「東大寺庄園杵名蛭庄絵図」には、「石黒上里」、「石黒中里」と記録されており、この地域が古くから「越中石黒氏」とは密接な地域で在ったと見られる。

かつて、貴船神社の神官は「大伴氏」で在ったと伝え、「大伴家持」の歌には「矢夫奈見里」に宿泊した事が歌われている。又、木船城の親城の「赤丸浅井城」の鎮守社の「延喜式内社赤丸浅井神社」の御神体は「大伴氏」の祖先神で、「皇室八神」の一柱の「高皇産霊神」を祭っている。「古事記」では、「越中石黒氏」は皇室の「高志利波臣」の末裔とされる。

高岡市の郷土史家の「氷見丈繁氏」が書き残された、「貴船神社の御神体」の絵図には「大介命」と記されて、その姿は大伴家持の姿に近い様だ。大伴氏の祖先は「大彦命」と言われ、又、越中石黒氏の祖先の「高志利波臣」は「大彦命」の同族になる。この文字は「大彦命」と書いてある様だ。この神社の祭神は水路の神の「ミズハノメノミコト」で在り、赤丸浅井神社の摂社の石堤浅井神社の祭神でもある。この福岡町大滝地区は「越中吉岡庄の地頭の吉岡成佐が開発した」と石黒家には伝わっており、この貴船神社は赤丸村の川人山鞍馬寺、上賀茂神社、下鴨神社、清水観音堂、愛宕社等の寺と一体の信仰で、「宮さま京の雅をこの地に移され……」と浅井神社に伝わる様に、全体として京都の寺社を吉岡庄に移したものと思われる。

赤丸浅井神社の祭神の「高皇産霊神」は皇室の祀る主要な神で有り、大伴氏の祖先神である。貴船神社の神官が大伴氏の末裔を名乗っており、「赤丸浅井城」はその後、木舟城と同じ石黒一族が代々居城にしたとされ、赤丸村と木舟村の歴史が重なっている事に驚かされる。しかも、中川氏の資料の中には木舟城の近くを流れていた河川が小矢部川に流れ込んでおり、その場所は赤丸浅井神社前の「阿光ケ淵」で繋がっていた様だ。石黒系図では赤丸浅井城を再建した「石黒光景」は木舟城の有名な「石黒光弘」の父に当たり、赤丸浅井城は古い形の「山城」で有り、木舟城は比較的に新しい「平城」と呼ばれた形をしている。とすると、「石黒光景」が初めに「浅井城」を築き、次いで「木舟城」を平地に降りて建設した事になる。

🔻逸話として、佐々成政に代わって「木船城」に入った前田家は、木船城の「鎮守」の「貴船神社」の御神体を犬の首に付けて近くの川に投げ入れ、「霊験が在るなら浮かんで見ろ」と罵ったと云う。しかし、その後に発生した「飛越大地震」で、「木船城」は城主、家臣一同が地中に埋没してしまい、後に前田一門は石動城へ移った。

そして今、霊験あらたかな「貴船神社」の御神体が再び明らかに成り、「赤丸浅井城」、「赤丸浅井神社」の近くに在った48坊の一つの「総持寺」で発見された事は奇縁とも云える。

🔽「天正十三年大地震と中世城館」(※「高岡徹著」)

■wikipediaに記される「貴船神社の御神体の遍歴」

■【北陸道征西将軍 大彦命】

「古事記」と【越中利波臣】・【越中石黒氏】の祖先【大毘古命】(大彦命)⇒大化の改新前の高志国!!

(※「ふくおかの飛鳥時代を考える」福岡町教育委員会、「富山県 高岡市の文化財」高岡市教育委員会監修、「日本の古典 古事記」集英社 「古代びと野望のあと 日本史の舞台1」集英社 参照)

・「古事記」に拠れば第八代孝元天皇の子に「大毘古命」が見える。この人物は崇神天皇の伯父で、九代開花天皇の兄に当たる人物で、大和国家生成期の有名な将軍である。第十代崇神天皇(紀元前九十七年即位~三十年退位)は畿内地方を勢力下に治め引き続き周辺国の征伐に向かおうとしていた。崇仁天皇即位後十年目(紀元前八十八年九月一日)に伯父の「大彦命」を北陸道の征討将軍として、また武淳川別彦(タケヌカワワケノミコト)を東海道に、吉備津彦命(キビツヒコノミコト)を山陽道に、丹波道主命(タンバミチヌシノミコト)を山陰道に征討将軍として派遣された。これは「四道将軍の派遣」として大和朝廷拡大の時の大きな出来事である。この事は「古事記 中巻」に記載されており、大彦命が高志国に向かおうとして山城国に来た時、少女達が崇神天皇の暗殺を仄めかす歌を歌っている事に驚き崇神天皇に上奏して、大彦命の諸兄建波邇安王(タケハニヤスノ)の反乱と告げてこれを撃破した事が載っている。

又、富山県では富山藩士野崎伝助が書いた「喚起泉達録」とその孫の野崎政明がその後を継いで「肯構泉達録」を著し、富山県の古代の記録に挑戦した。昭和45年富山県郷土会は「肯構泉達録」の刊行を行い、「喚起泉達録」は平成十五年に桂書房から刊行された。更に、富山県郷土会では「古事記」・「喚起泉達録」を基礎として高志の国の古代を探る物語として平成十六年「とやま古事記 越の大乱」を刊行されている。

■■高岡市海老坂の「物部神社」の由緒に「大彦命」が出てくる。「古事記」に拠ると、「大彦命」は大和朝廷から北陸道将軍として任命され、「高志の利波臣」の同系統の氏族とされる。系図に「物部氏」とされる加賀藩の「前田利家」は、「菅原氏」の先祖の「菅家党」が展開した山陰地方の氏神で氷見阿尾城に祭られた「榊葉神社」と、高岡市海老坂の「物部神社」を金沢へ勘請して、合わせて高岡市の金沢城隣接に「尾山神社」として祭り、「加賀藩の氏神」とした。

「木船城」に入城した「前田秀継」は「木船城」の鎮守で在った「貴船神社」の神像の「大彦命」の像を川に投げ棄てた。

この像には「大彦命 天正元年」と在り、この像は「石黒氏」が彫り、「貴船神社」に祭ったものと見られる。「前田秀継」は先祖の「物部氏」の氏神を川に打ち捨てた事になり、「天罰」により飛越大地震に襲われ、一族諸共に土中に沈んだ。

この事は、「神罰てきめん」と言うべきか? これ全て加賀藩の数々の神仏を恐れぬ悪行の報いか。「前田利家」は越前武生で、一揆の一向衆徒を女子供迄、全員、鉄窯に入れて焼き殺すと言う所業が記録されており、越中・能登境の「石動山」を攻めた時には、「全山、女子供、物乞い」に至る迄、惨殺して、山門には一千以上の首を吊したと記録される。又、能登でも城攻めの時に、ワザワザ鋳物師に命じて人々を焼き殺す為の「大釜」を鋳造させたと言う。又、越中に侵攻した時には、倶利伽羅山の麓の村々を焼き払い、惨殺したという。(※「荒山戦記」能登石動山の記録)

■奈良・平安・鎌倉・南北朝時代迄続いたと云う「越中吉岡庄」

■「室町時代の越中絵図」(※「畠山文書」羽曳野市資料叢書)には、「石黒氏」は「福光城」に記載される。

⇒「福光城」に「石黒氏」、「木船城」に「遊佐氏」、「赤丸浅井城」には「越中守護」の「畠山持国」の名前が記載される。

🔽【越中石黒氏】は、「織田信長」によって暗殺されて滅亡したと伝えられる。(※「信長公記」)

しかし、全国に散った石黒氏はその後も加賀藩他に仕えて勢力を広げ、尾張に移って「長谷川」と改名した一族や、「掘」と名乗った一族等多岐にわたる。現在も全国に散った「越中石黒氏」の末裔は多い。

■【赤丸浅井城石黒光景】の出城とされる息子の石黒光弘の居城の「木船城」の調査をして発行された「蓑のしずく」(中川幸作氏 私家本二冊)には「福岡町史」編纂の為の実地踏査の詳細記録が遺されており、貴重な資料も遺されている。(※「石黒氏の歴史の研究」)

🔻【衆徳山総持寺】に祭られる謎の石仏の正体!!

高岡市関町の「総持寺」に祭られる謎の石仏の正体が判明した。

この石仏には「大■命」、「天正元年」の文字が記載されている。

この文字は恐らく【大彦命】と見られ、「大彦命」は北陸道征西将軍として蝦夷対策で北陸に遣わされた将軍で在った。福岡町木船に在ったと云う「宝性寺」(小矢部市岡)にはやはり蝦夷対策で活躍した垣武天皇の家臣の「坂上田村麿」の「兜仏」が保管されており、これらは代々「木船城」を居城としていた「越中石黒氏」の信仰に関わるものと見られる。越中石黒氏は古代豪族「利波臣」の末裔と伝えられ、「越中国司大伴家持」の時代から「越中国利波郡司」を勤め、一時期には「員外介從五位下」、「從五位」に任ぜられて「越中国司」として任官された。その後、累代「赤丸浅井城」を居城として「利波郡」を統治したと云われ、その子孫の石黒氏は南北朝時代に「後醍醐天皇」を支援した「南朝の忠臣」としても有名だ。「越中石黒系図」に拠れば、「赤丸浅井城城主石黒光景」は「木船城城主石黒光弘」の父親とされる。古代豪族「利波臣」は越中に藤原摂関家の庄園が増えると北陸の藤原氏の頭領で在った「加賀林氏」と縁組して「藤原氏」を名乗り、藤原氏の最高権力者「藤原摂関家長者藤原頼長」の庄園で在った「越中吉岡庄」の地頭として越中西部を統治したと見られる。

🔽「総持寺」(高岡市関町)に祭られる石仏

🔽「蓑のしずく」に記載される「石仏」の絵像

■現在迄、「木船城」の守護の「貴船神社」の御神体は失われ、行方が分からなかった。

しかし、かつて、「福岡町史」の編集委員で在った福岡町在住の故中川秀幸氏が、各所の調査をしたメモを纏めて「蓑のしずく」という二冊本にしたものを自宅で保管されていた。

中川先生没後に、中学、高校時代の恩師の御遺族の御紹介で中川先生の御遺族に紹介されて、「自家本」で全て手書きの「蓑のしずく 二冊」を拝見する事が出来た。その中に「貴船神社御神体」、「天正元年」と記載された絵像が在り、その注釈に「飛見丈繁氏所蔵」と在り、飛見丈繁氏が史跡調査の過程でこの石仏を入手されていた事が分かった。

飛見丈繁氏とも関係が深い「総持寺」の拝観を終えて、沢山の石仏を改めて見直した時に、この「石像」を発見した。

木船城が飛越大地震で倒壊して木船城の前田一門全員が穴に埋まって亡くなり、助かった木船城城下の住民達が高岡城下に移り住んだのが現在の高岡市木船町の発祥とされ、何故、県会議員の飛見丈繁氏がこの像を所有していたかは明らかでは無い。ただ、飛見氏は郷土史の調査の過程で膨大な資料を集め、その資料集も発行されている。しかし、飛見氏が亡くなった後、この膨大な郷土資料は古物商に売り渡され、四散してしまったと聞く。その中には「高岡市史」の「資料編」として遺されるべきものも多かったが、一部資料を除いて全国に四散してしまい、今となっては取り返しがつかなくなっている。

この様に、高岡市教育委員会が「吉田神道高岡関野神社」が唱えた「新興宗教の前田教」に毒されて前田家以外の歴史を抹殺して無視し続ける間に「高岡市」にとって重要な真実の歴史が失われつつある。

高岡市には「高岡市史」の「資料編」も無く、早急に資料編集を開始すべきなのだが高岡市の教育委員会には現在も尚、「資料編」の編纂に取り掛かる気配も無い。古文書等の記録は、散逸や売却等で急速に失われている。

■「越中石黒氏」は越中の古代豪族「利波臣」の末裔とされる。

【古事記】の系図では「大彦命」は「高志利波臣」の従兄弟に当たる。

「福井県史通史編」に在る「利波臣系図」

「富山県西礪波郡紀要」に記載される「孝霊天皇の末裔利波臣」

■【東大寺庄園杵名蛭庄図】に記載される「石黒の里」

東大寺庄園杵名蛭庄図には、「石黒上里」、「石黒中里」、「石黒川」が記載されており、この庄園は、位置を検討すると祖父川流域の立野~高田島辺りがその場所の様だ。

➡「東大寺越中杵名蛭村墾田地」については、平成29年、「国立歴史民俗博物館」は「庄園データーベース」の記載に「富山県高岡市立野」を推定位置として加えた!!

■小矢部川流域で、木舟城は「東大寺庄園杵名蛭庄」の上流に当たり、位置的にも近い。正倉院伝来の「東大寺庄園杵名蛭庄絵図」には、「石黒上里」、「石黒中里」と記録されており、この地域が古くから「越中石黒氏」とは密接な地域で在ったと見られる。

かつて、貴船神社の神官は「大伴氏」で在ったと伝え、「大伴家持」の歌には「矢夫奈見里」に宿泊した事が歌われている。又、木船城の親城の「赤丸浅井城」の鎮守社の「延喜式内社赤丸浅井神社」の御神体は「大伴氏」の祖先神で、「皇室八神」の一柱の「高皇産霊神」を祭っている。「古事記」では、「越中石黒氏」は皇室の「高志利波臣」の末裔とされる。

高岡市の郷土史家の「氷見丈繁氏」が書き残された、「貴船神社の御神体」の絵図には「大介命」と記されて、その姿は大伴家持の姿に近い様だ。大伴氏の祖先は「大彦命」と言われ、又、越中石黒氏の祖先の「高志利波臣」は「大彦命」の同族になる。この文字は「大彦命」と書いてある様だ。この神社の祭神は水路の神の「ミズハノメノミコト」で在り、赤丸浅井神社の摂社の石堤浅井神社の祭神でもある。この福岡町大滝地区は「越中吉岡庄の地頭の吉岡成佐が開発した」と石黒家には伝わっており、この貴船神社は赤丸村の川人山鞍馬寺、上賀茂神社、下鴨神社、清水観音堂、愛宕社等の寺と一体の信仰で、「宮さま京の雅をこの地に移され……」と浅井神社に伝わる様に、全体として京都の寺社を吉岡庄に移したものと思われる。

赤丸浅井神社の祭神の「高皇産霊神」は皇室の祀る主要な神で有り、大伴氏の祖先神である。貴船神社の神官が大伴氏の末裔を名乗っており、「赤丸浅井城」はその後、木舟城と同じ石黒一族が代々居城にしたとされ、赤丸村と木舟村の歴史が重なっている事に驚かされる。しかも、中川氏の資料の中には木舟城の近くを流れていた河川が小矢部川に流れ込んでおり、その場所は赤丸浅井神社前の「阿光ケ淵」で繋がっていた様だ。石黒系図では赤丸浅井城を再建した「石黒光景」は木舟城の有名な「石黒光弘」の父に当たり、赤丸浅井城は古い形の「山城」で有り、木舟城は比較的に新しい「平城」と呼ばれた形をしている。とすると、「石黒光景」が初めに「浅井城」を築き、次いで「木舟城」を平地に降りて建設した事になる。

🔻逸話として、佐々成政に代わって「木船城」に入った前田家は、木船城の「鎮守」の「貴船神社」の御神体を犬の首に付けて近くの川に投げ入れ、「霊験が在るなら浮かんで見ろ」と罵ったと云う。しかし、その後に発生した「飛越大地震」で、「木船城」は城主、家臣一同が地中に埋没してしまい、後に前田一門は石動城へ移った。

そして今、霊験あらたかな「貴船神社」の御神体が再び明らかに成り、「赤丸浅井城」、「赤丸浅井神社」の近くに在った48坊の一つの「総持寺」で発見された事は奇縁とも云える。

🔽「天正十三年大地震と中世城館」(※「高岡徹著」)

■wikipediaに記される「貴船神社の御神体の遍歴」

■【北陸道征西将軍 大彦命】

「古事記」と【越中利波臣】・【越中石黒氏】の祖先【大毘古命】(大彦命)⇒大化の改新前の高志国!!

(※「ふくおかの飛鳥時代を考える」福岡町教育委員会、「富山県 高岡市の文化財」高岡市教育委員会監修、「日本の古典 古事記」集英社 「古代びと野望のあと 日本史の舞台1」集英社 参照)

・「古事記」に拠れば第八代孝元天皇の子に「大毘古命」が見える。この人物は崇神天皇の伯父で、九代開花天皇の兄に当たる人物で、大和国家生成期の有名な将軍である。第十代崇神天皇(紀元前九十七年即位~三十年退位)は畿内地方を勢力下に治め引き続き周辺国の征伐に向かおうとしていた。崇仁天皇即位後十年目(紀元前八十八年九月一日)に伯父の「大彦命」を北陸道の征討将軍として、また武淳川別彦(タケヌカワワケノミコト)を東海道に、吉備津彦命(キビツヒコノミコト)を山陽道に、丹波道主命(タンバミチヌシノミコト)を山陰道に征討将軍として派遣された。これは「四道将軍の派遣」として大和朝廷拡大の時の大きな出来事である。この事は「古事記 中巻」に記載されており、大彦命が高志国に向かおうとして山城国に来た時、少女達が崇神天皇の暗殺を仄めかす歌を歌っている事に驚き崇神天皇に上奏して、大彦命の諸兄建波邇安王(タケハニヤスノ)の反乱と告げてこれを撃破した事が載っている。

又、富山県では富山藩士野崎伝助が書いた「喚起泉達録」とその孫の野崎政明がその後を継いで「肯構泉達録」を著し、富山県の古代の記録に挑戦した。昭和45年富山県郷土会は「肯構泉達録」の刊行を行い、「喚起泉達録」は平成十五年に桂書房から刊行された。更に、富山県郷土会では「古事記」・「喚起泉達録」を基礎として高志の国の古代を探る物語として平成十六年「とやま古事記 越の大乱」を刊行されている。

■■高岡市海老坂の「物部神社」の由緒に「大彦命」が出てくる。「古事記」に拠ると、「大彦命」は大和朝廷から北陸道将軍として任命され、「高志の利波臣」の同系統の氏族とされる。系図に「物部氏」とされる加賀藩の「前田利家」は、「菅原氏」の先祖の「菅家党」が展開した山陰地方の氏神で氷見阿尾城に祭られた「榊葉神社」と、高岡市海老坂の「物部神社」を金沢へ勘請して、合わせて高岡市の金沢城隣接に「尾山神社」として祭り、「加賀藩の氏神」とした。

「木船城」に入城した「前田秀継」は「木船城」の鎮守で在った「貴船神社」の神像の「大彦命」の像を川に投げ棄てた。

この像には「大彦命 天正元年」と在り、この像は「石黒氏」が彫り、「貴船神社」に祭ったものと見られる。「前田秀継」は先祖の「物部氏」の氏神を川に打ち捨てた事になり、「天罰」により飛越大地震に襲われ、一族諸共に土中に沈んだ。

この事は、「神罰てきめん」と言うべきか? これ全て加賀藩の数々の神仏を恐れぬ悪行の報いか。「前田利家」は越前武生で、一揆の一向衆徒を女子供迄、全員、鉄窯に入れて焼き殺すと言う所業が記録されており、越中・能登境の「石動山」を攻めた時には、「全山、女子供、物乞い」に至る迄、惨殺して、山門には一千以上の首を吊したと記録される。又、能登でも城攻めの時に、ワザワザ鋳物師に命じて人々を焼き殺す為の「大釜」を鋳造させたと言う。又、越中に侵攻した時には、倶利伽羅山の麓の村々を焼き払い、惨殺したという。(※「荒山戦記」能登石動山の記録)