■「越中射水臣」の末裔「飯尾宗祇」

越中射水臣は都に出て算博士三善氏の弟子になったが、やがて養子と成る。三善一族は鎌倉幕府で要職に就き、その一族から「飯尾氏」が分かれた。

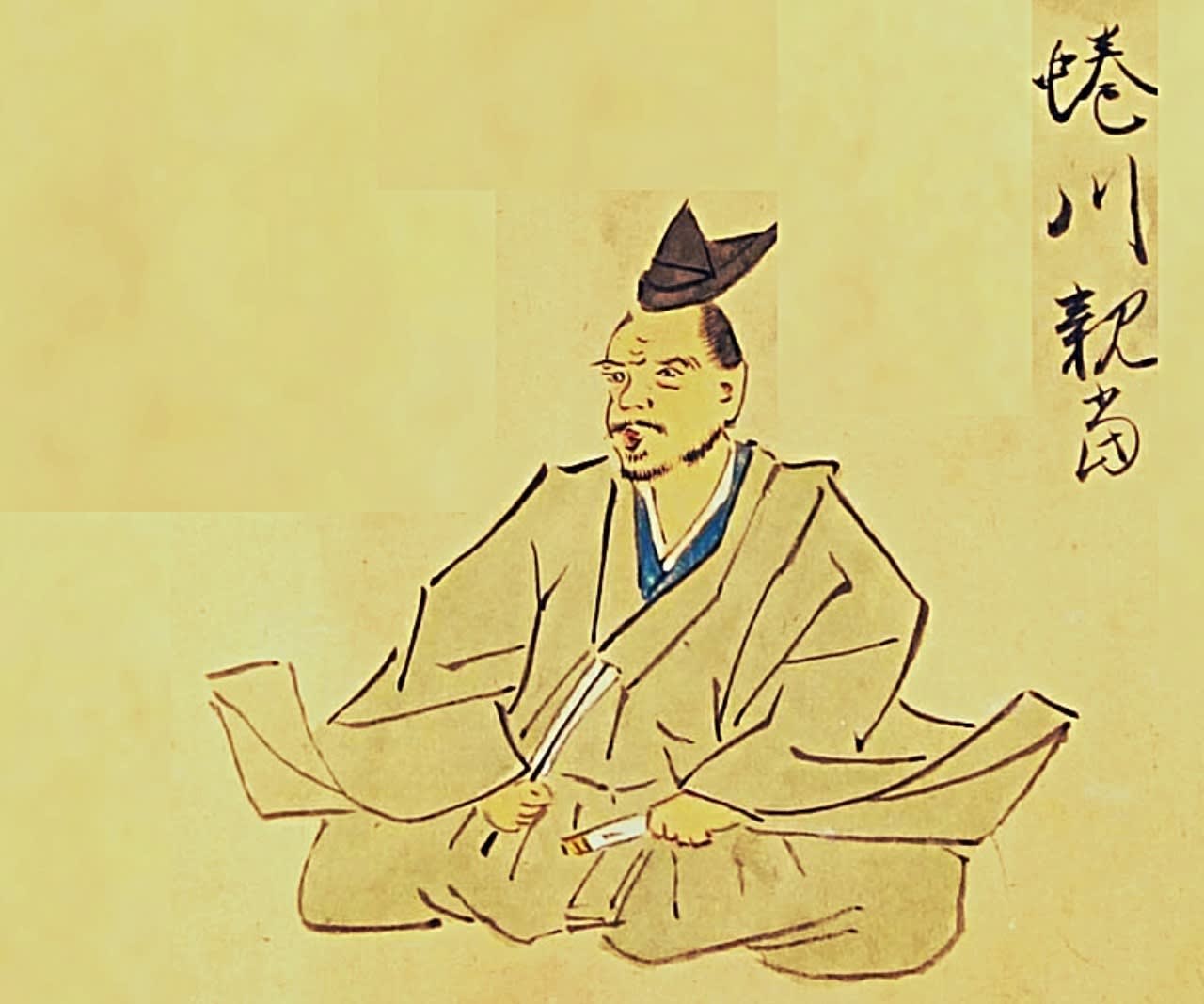

「宗祇」は若くして「相国寺」で出家してやがて「連歌」の巨星と成る。越中砺波郡を統治したとされる「越中蜷川氏」の「室町幕府万所代 蜷川新右エ門親当」は「宗祇」の高弟で在り、応仁の乱で焼けた相国寺を離れて畠山氏の所領で蜷川氏が統治していた「越中五位庄」を訪れて1年余り滞在して幾つかの連歌を遺している。

【里の名のこんかきくけこごえの庄】宗祇

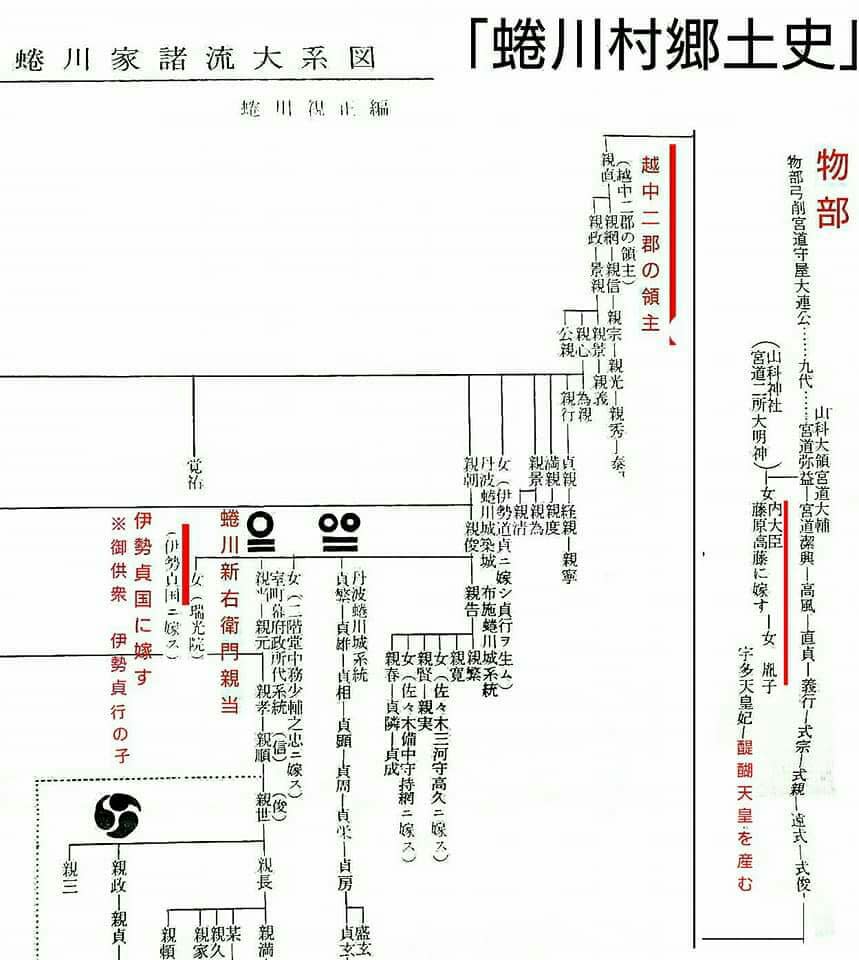

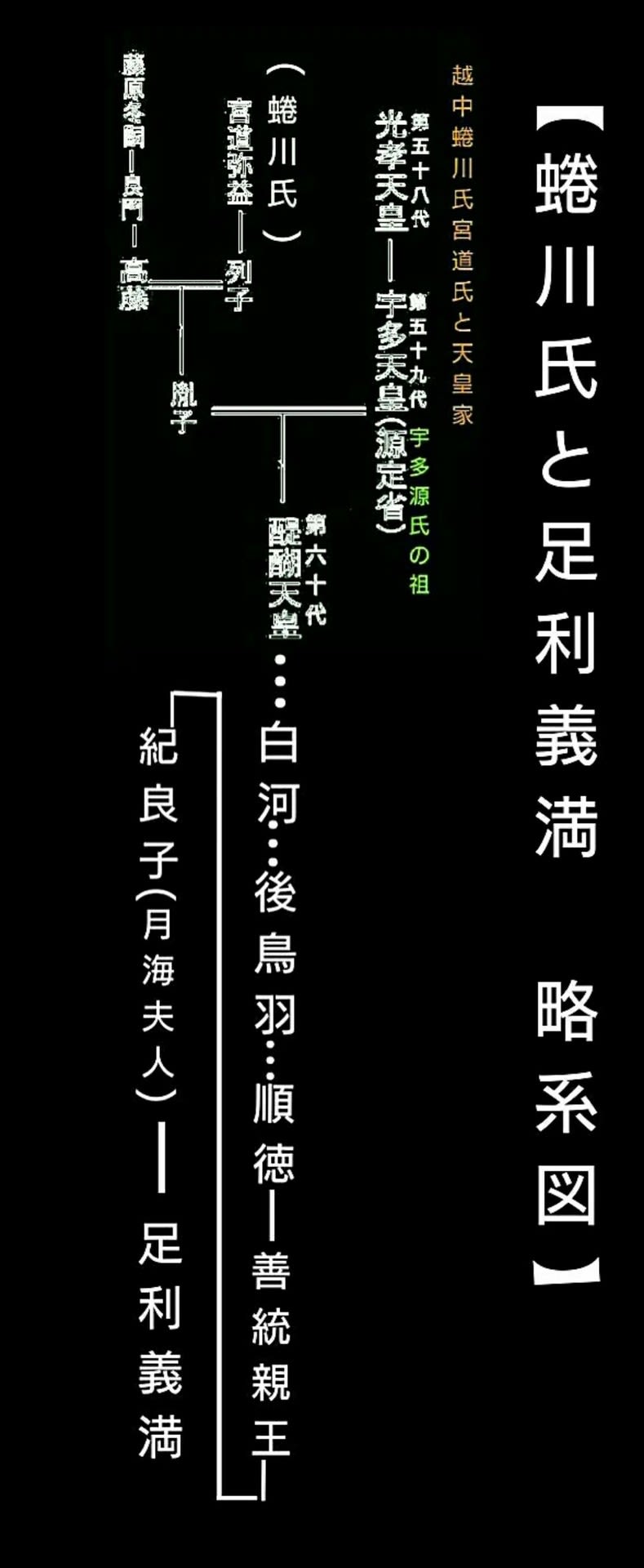

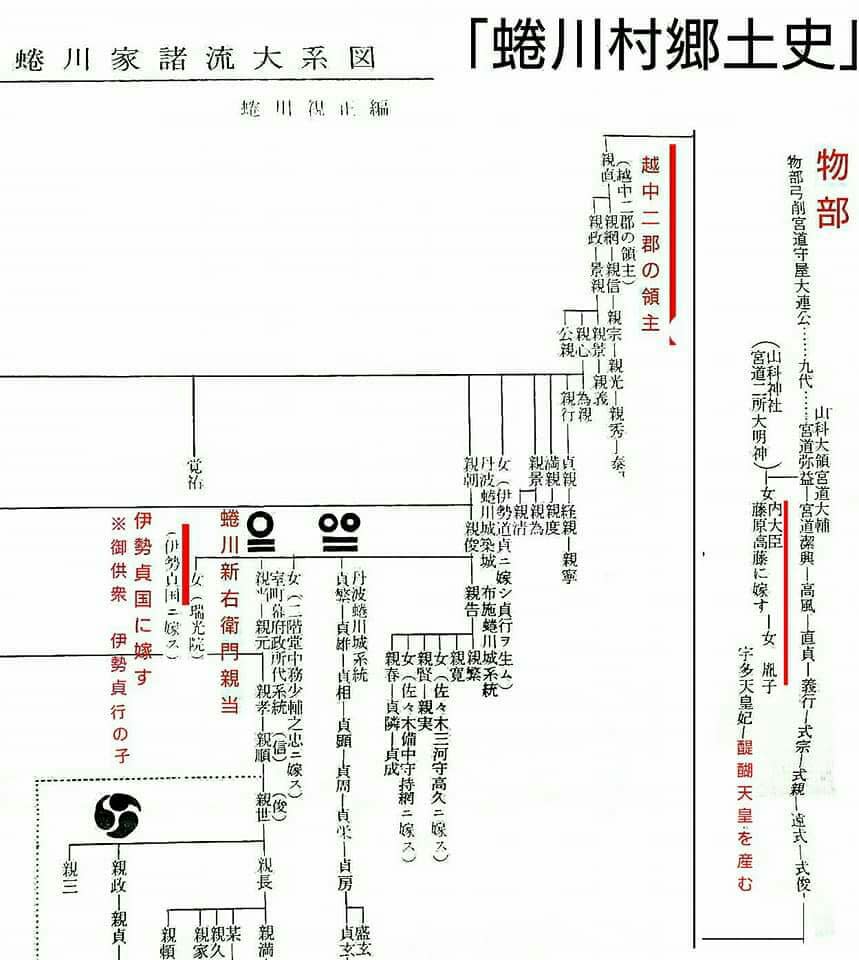

■室町時代「第三代将軍 足利義満」は「五位庄」を「相国寺」(※金閣寺)に寄進して縁者の「越中蜷川氏」に統治させたと云う。(※「蜷川村の郷土史」)

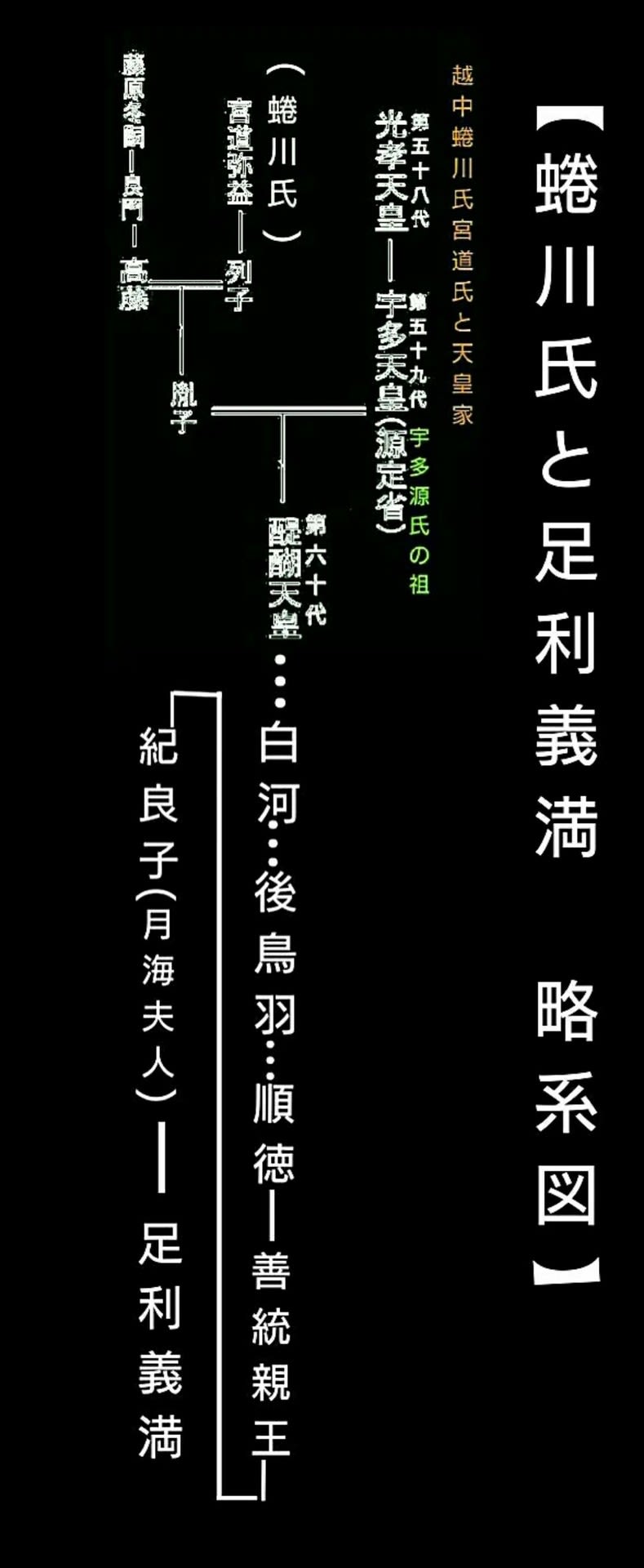

【足利義満の母の「月海夫人(紀良子)は宇多天皇と越中蜷川氏の祖先の宮道氏の娘の間に生まれた子供を祖先とする」】

「蜷川家文書」(※東京大学資料編纂所)には越中統治時代の古文書が残っている。「一休さん」で有名な「蜷川新右衛門親当」は連歌の「宗祇」の高弟子で有り、その時代に宗祇が五位庄に滞在した記録が残る。

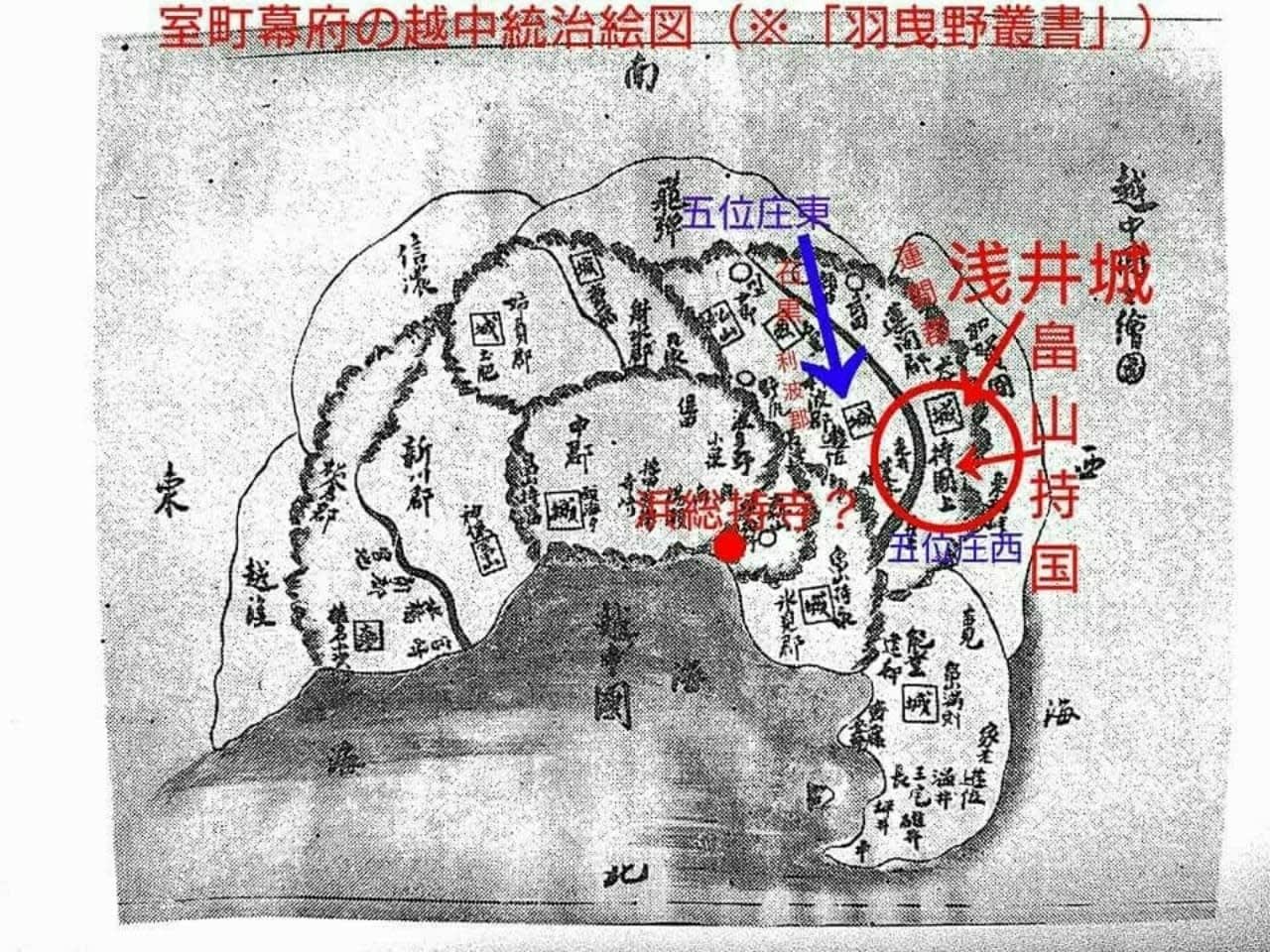

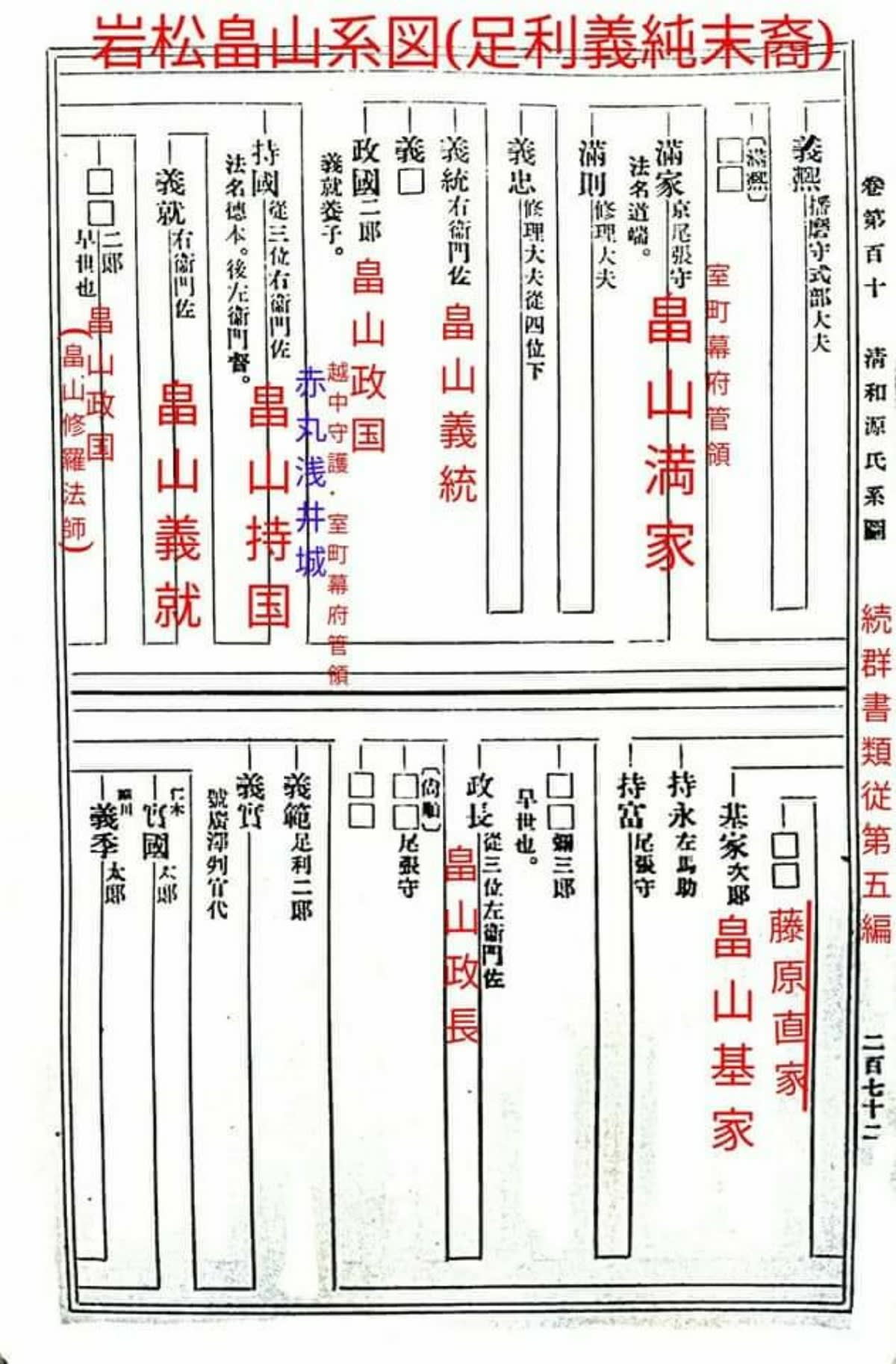

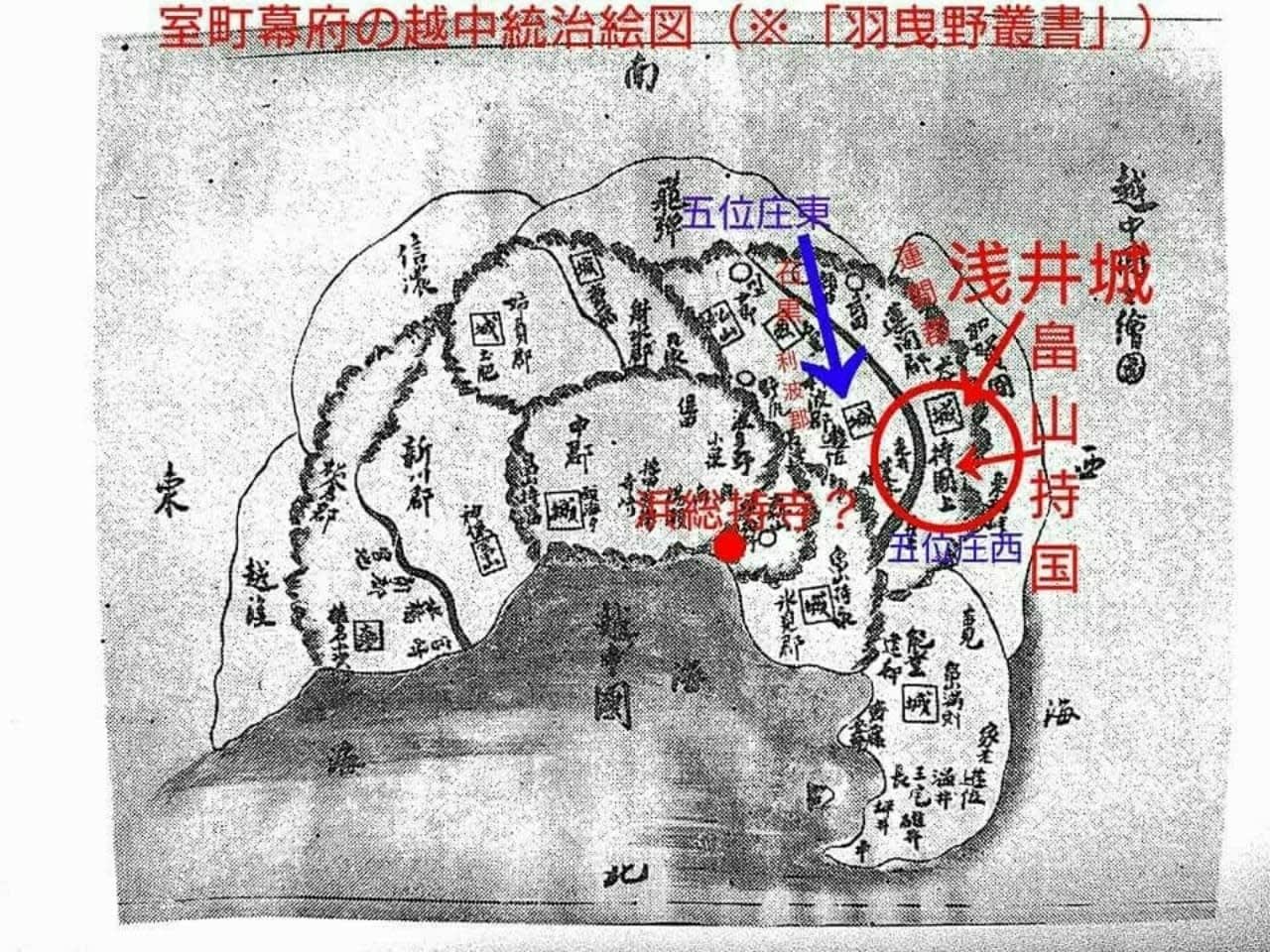

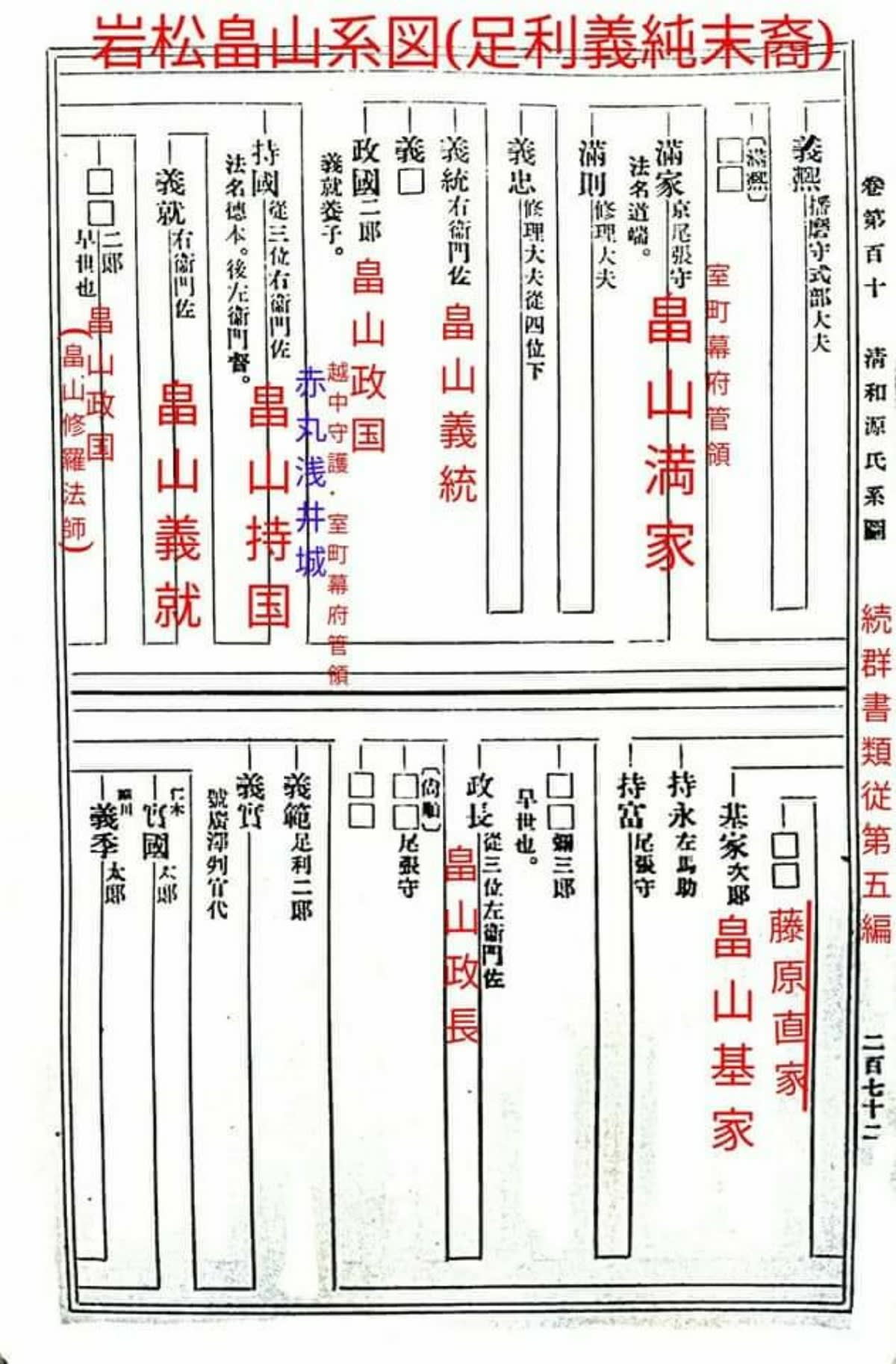

◆「畠山文書」の「越中絵図」(大阪府羽曳野市資料叢書)には足利義満の家臣「室町幕府管領畠山満家」が六郡に分けたという古絵図が載せられている。この絵図の「越中国利波郡五位庄赤丸村」の「赤丸浅井城」には「畠山満家」の子供の「越中守護畠山持国」」の名前が見られる。

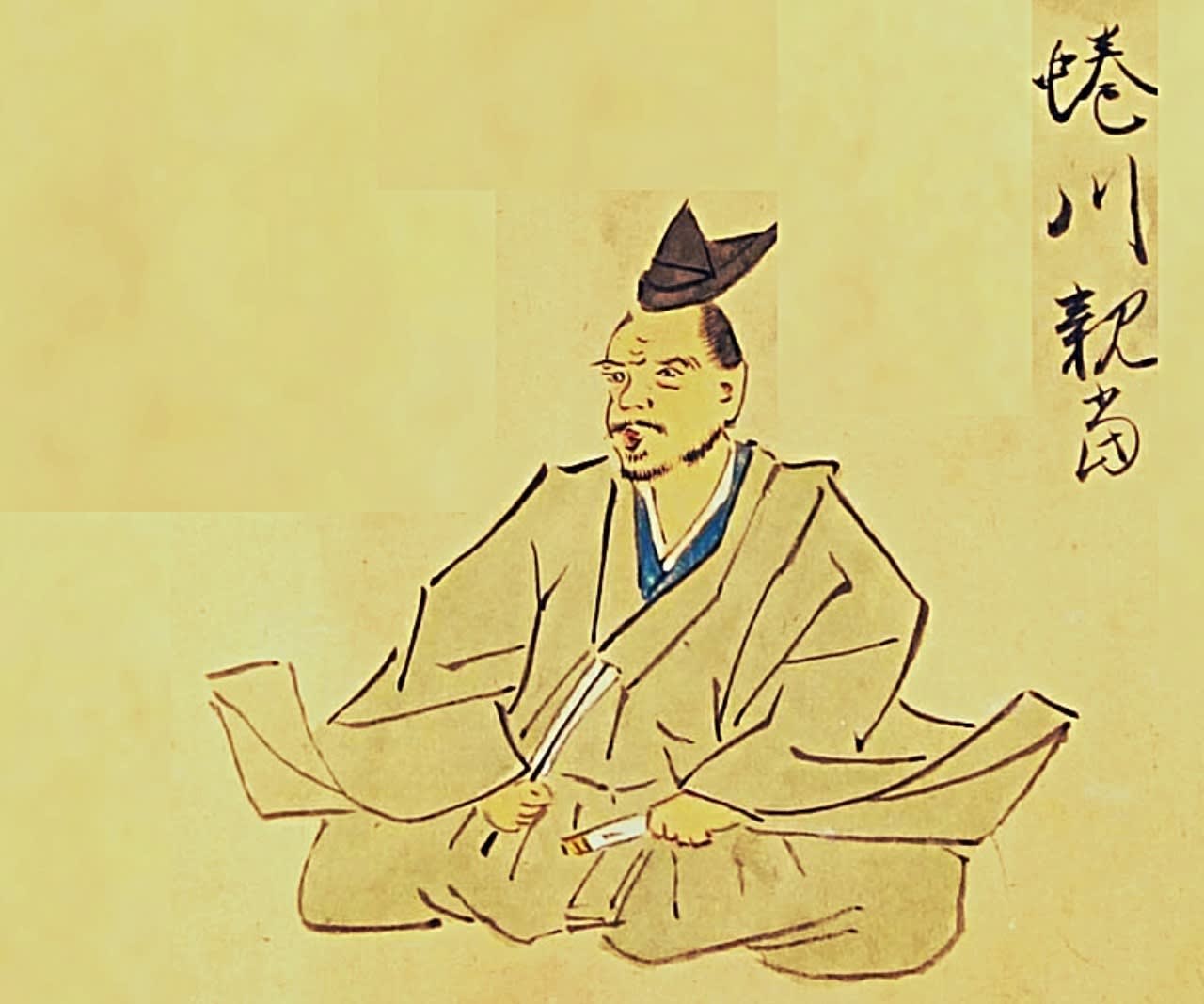

◆【「蜷川新右衛門親当」:智蘊(ちうん、生年不詳 - 文安5年5月12日(1448年6月13日))は、室町時代中期の幕府官僚、連歌師。俗名は蜷川親当(にながわ ちかまさ)、通称新右衛門、法名は五峰という。

室町幕府の政所代を世襲する蜷川氏の出身で、蜷川親俊の次子。子に親元、岩松明純室がいる。一休宗純との親交により広く知られる。(※wikipedia)】

【智蘊(チウン);(生年不詳~文安5年5月12日(1448年6月13日))は、室町時代中期の幕府官僚、連歌師。俗名は蜷川親当(ニナガワチカマサ)、通称新右衛門、法名は「五峰」という。

室町幕府の政所代を世襲する蜷川氏の出身で、蜷川親俊の次子。子に親元、岩松明純室がいる。一休宗純との親交により広く知られる。応安(およそ1370年代前半)の頃まで越中国太田保に在った。足利義教の政所代を務めたが、義教の死後出家、智蘊と号した。(足利義教は赤松氏に暗殺され、赤松の子孫は羽咋郡辺りの「加賀半国」の領主となる。)

和歌を「正徹」に学ぶ。正徹の『正徹物語』下巻「清巌茶話」は彼の聞書きとされている。

連歌では、1433年(永享5年)の「永享五年北野社一日一万句連歌」を初出として、多くの連歌会に参加。宗砌と共に連歌中興の祖と呼ばれた。連歌集に『親当句集』があるほか、『竹林抄』『新撰菟玖波集』に入集している。「宗祇」が選んだ連歌七賢の一人。

子の「親元」が記した『親元日記』には、智蘊と一休宗純の親交が記録されている。なお智蘊は、アニメ『一休さん』に登場する蜷川新右衛門のモデルとなったが、実際の一休と交流があったのは出家後の晩年である。

墓所は宮道氏の京都真如堂(京都市左京区浄土寺真如町)に、墓碑は蜷川氏の菩提寺である最勝寺(富山県富山市蜷川)にある。この辺りに蜷川城が在ったという。「最勝寺」は「蜷川新右衛門親当」の菩提寺。

現代のキックボクサー「ムサシ」はこの末裔と言われる。

(※「太田保」;太田保内蜷川郷3か村を含む136ケ村で、ほぼ旧の富山藩領が該当する。鎌倉時代の評定衆に越中三善系太田氏が居る。又、一族の中に「吉岡」と名乗った者がいた事から富山市蜷川の近くに吉岡村がある。太田保は古くは「京都祇園社(現在の八坂神社)」の庄園で京都の山科を出自とする古代氏族「物部氏」の「道道氏ミヤジ」が地頭に任ぜられて、その後はその子孫の「越中蜷川氏」が統治したとされ、滑川にも城を構えていたとされる。

又、鎌倉幕府評定衆のリストには三善氏と共に高岡市総持寺の千手観音像の勧進をした「斎藤長定入道藤原浄円」の名前も見られる。)

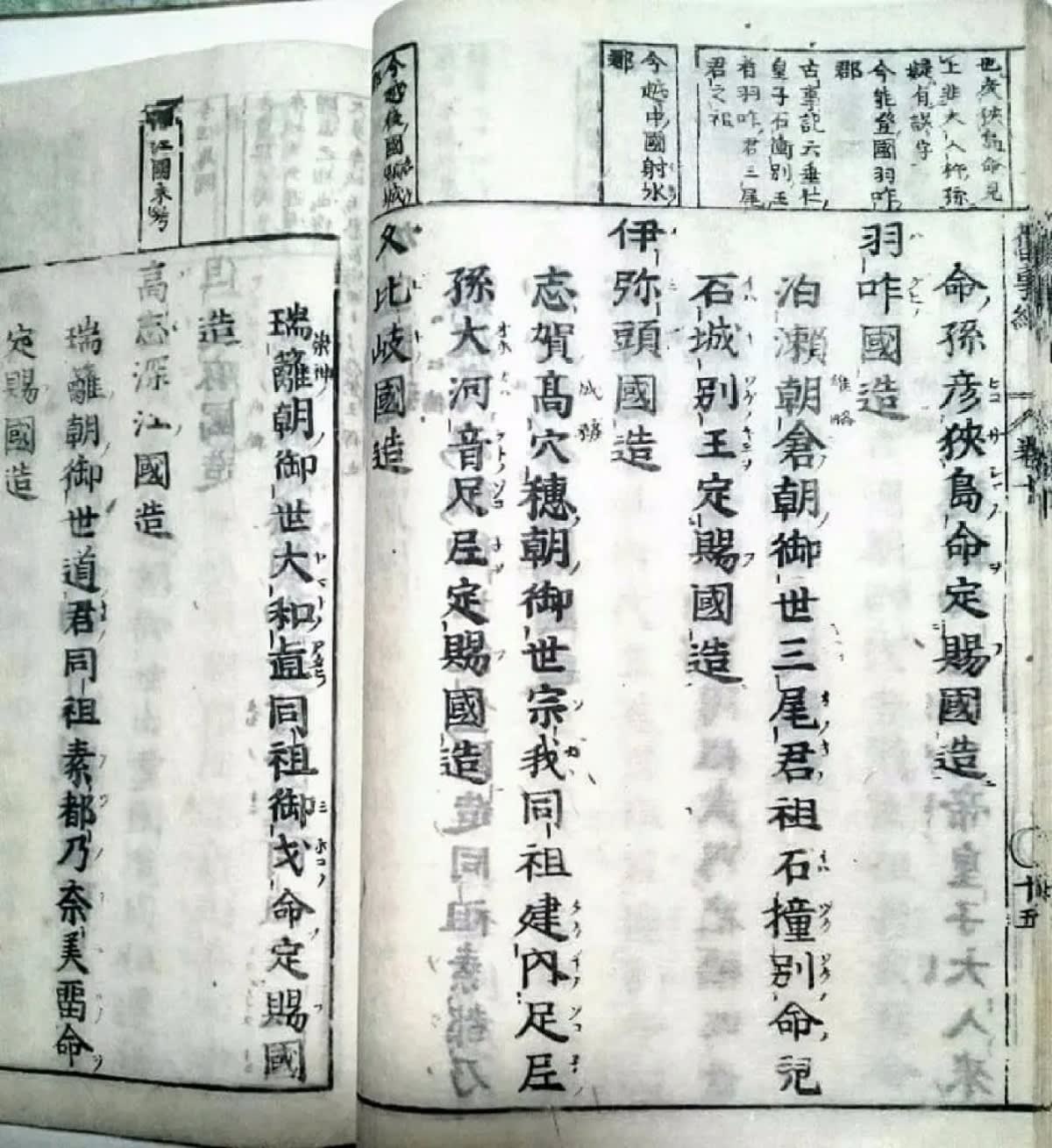

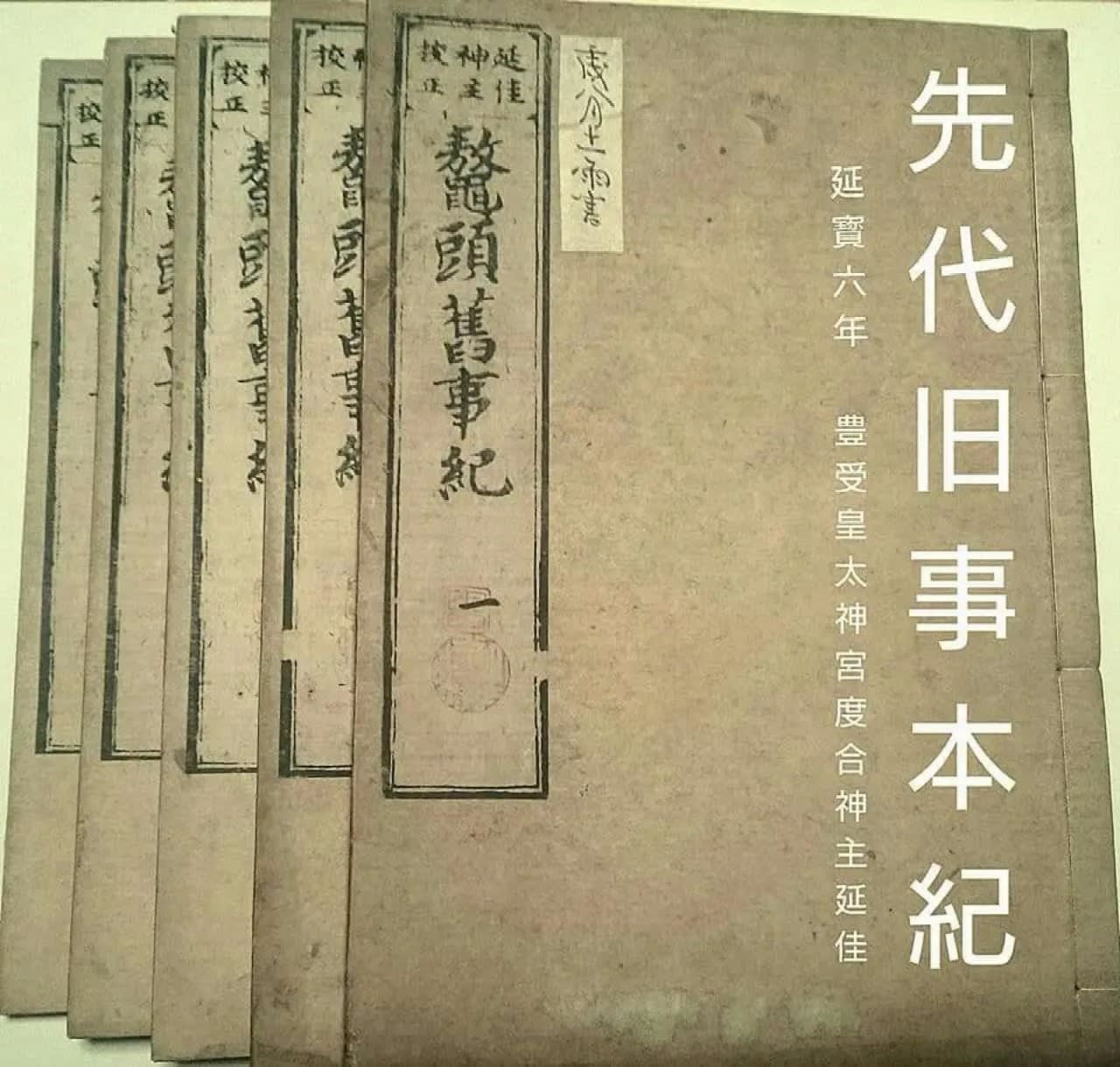

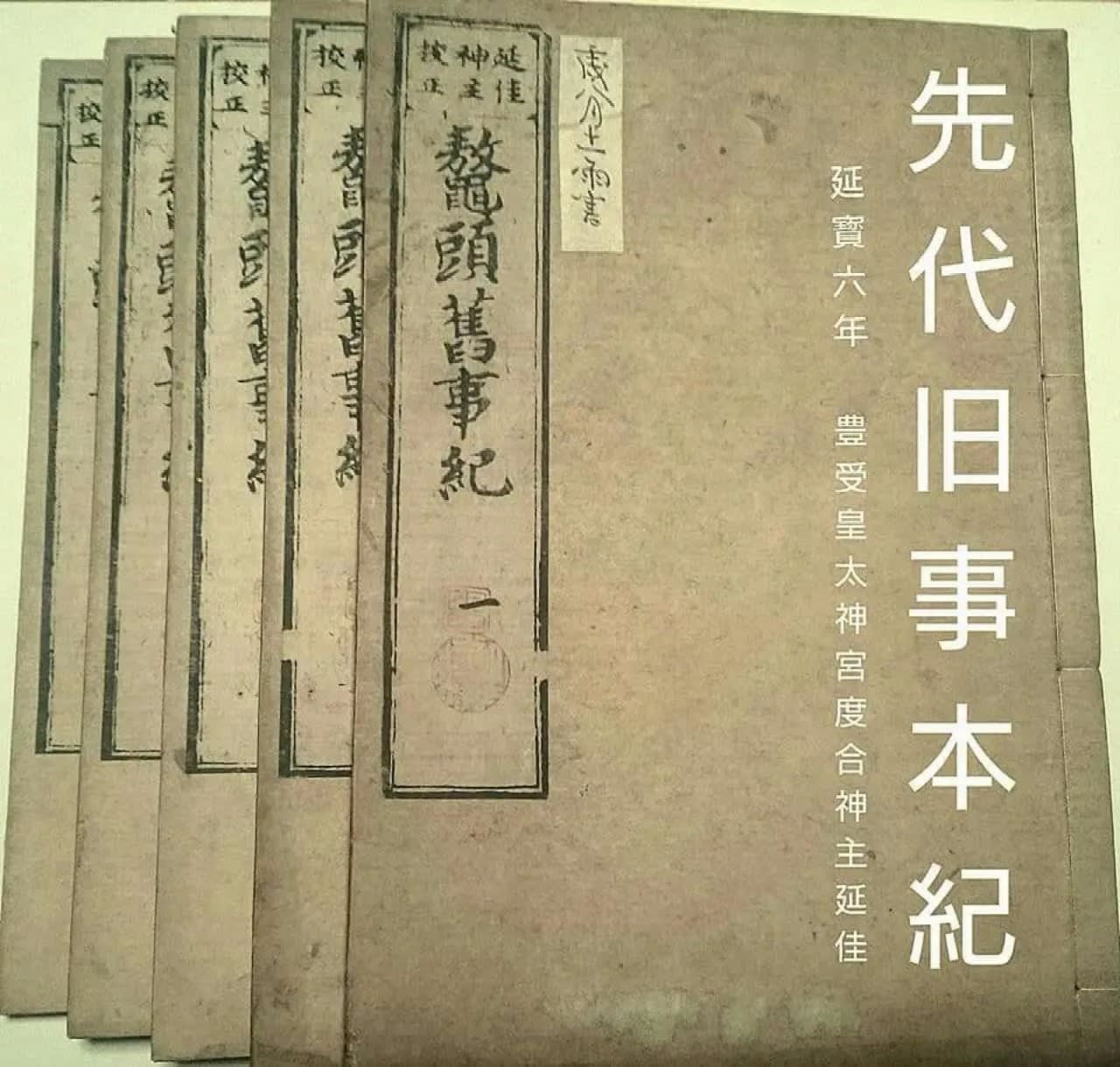

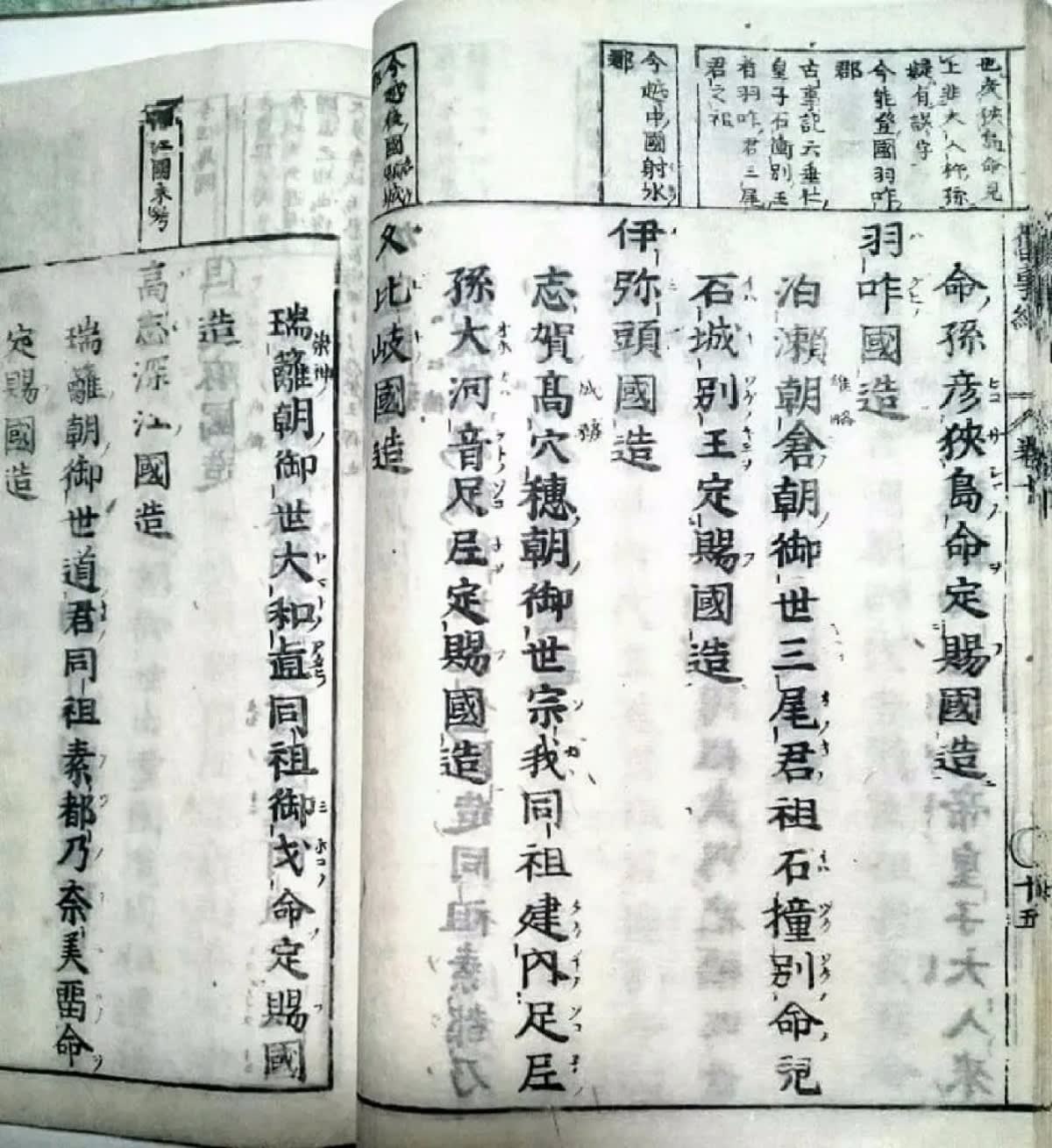

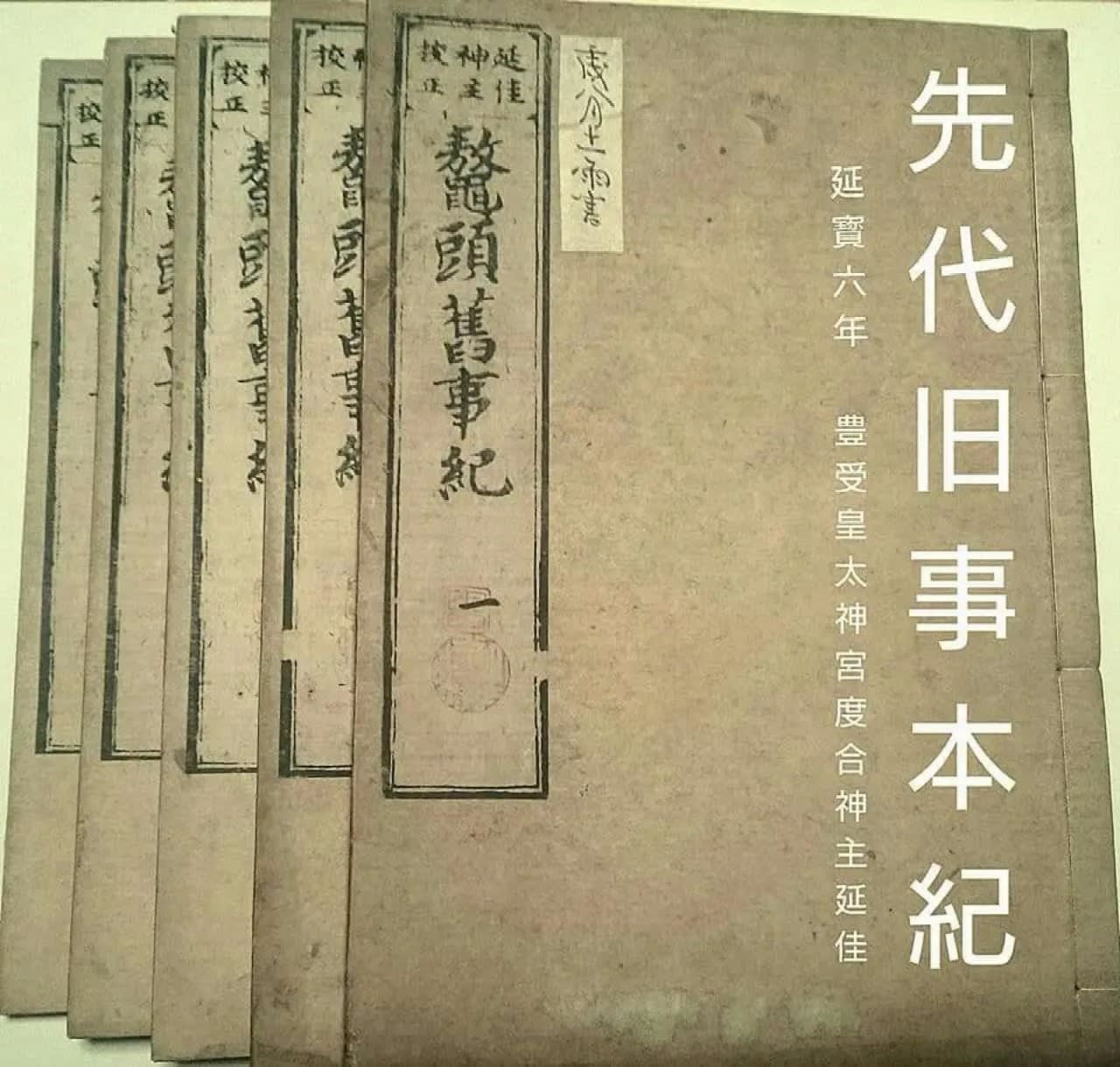

◆【物部氏のルーツ「越中国」※先代旧事記】

「宮道氏」が統治した越中の「祇園社庄園」

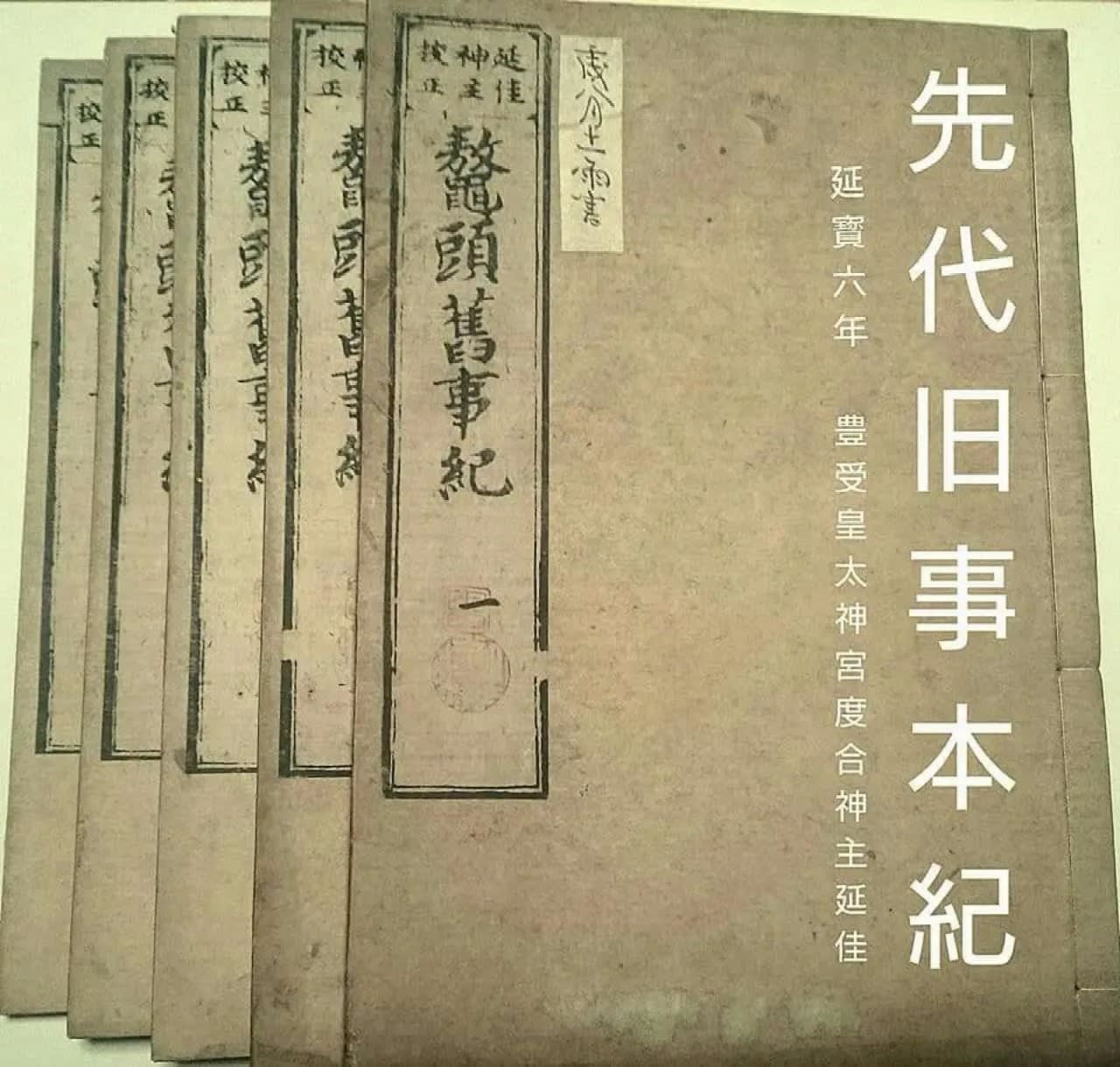

《先代旧事記》

(※「蘇我馬子」が聖徳太子の編纂された書籍を校正して作成したと伝わる「先代旧事紀」では、「物部一族」の歴史が事細かく記載されており、物部氏族は歴代の天皇の中宮を輩出して皇室とも密接な一族で在った事から物部氏についての記載が中心に成っている。「旧事紀」には、「聖徳太子」の妻が「蘇我馬子」の娘で在り、蘇我氏→聖徳太子→物部氏の関係が背景に在ったと見られる。その中でも高志の中つ国と呼ばれた越中国の「新川郡」の祖の「大新川連」が「物部氏族の祖」で在ると記載される事は注目される点だ。)

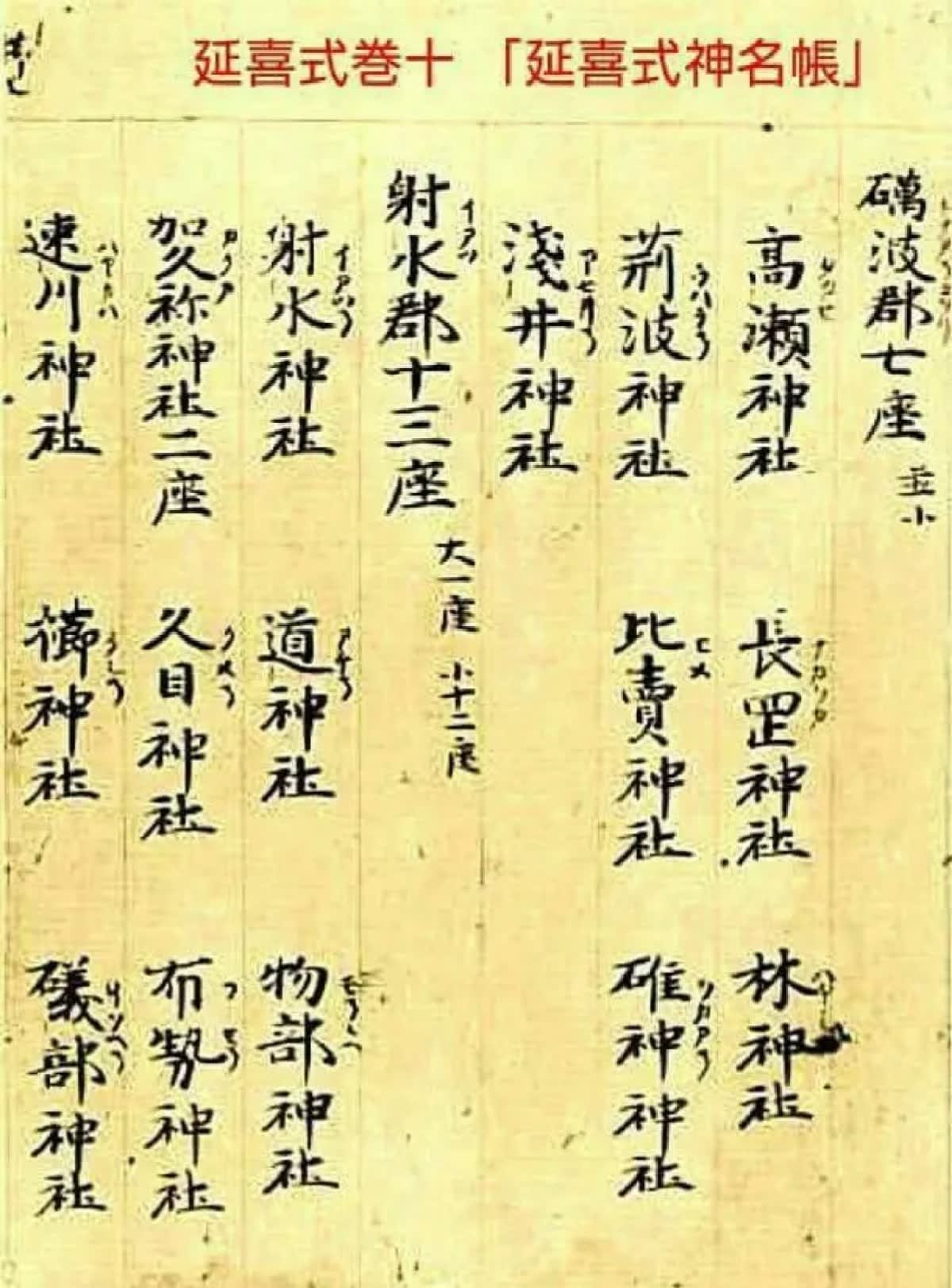

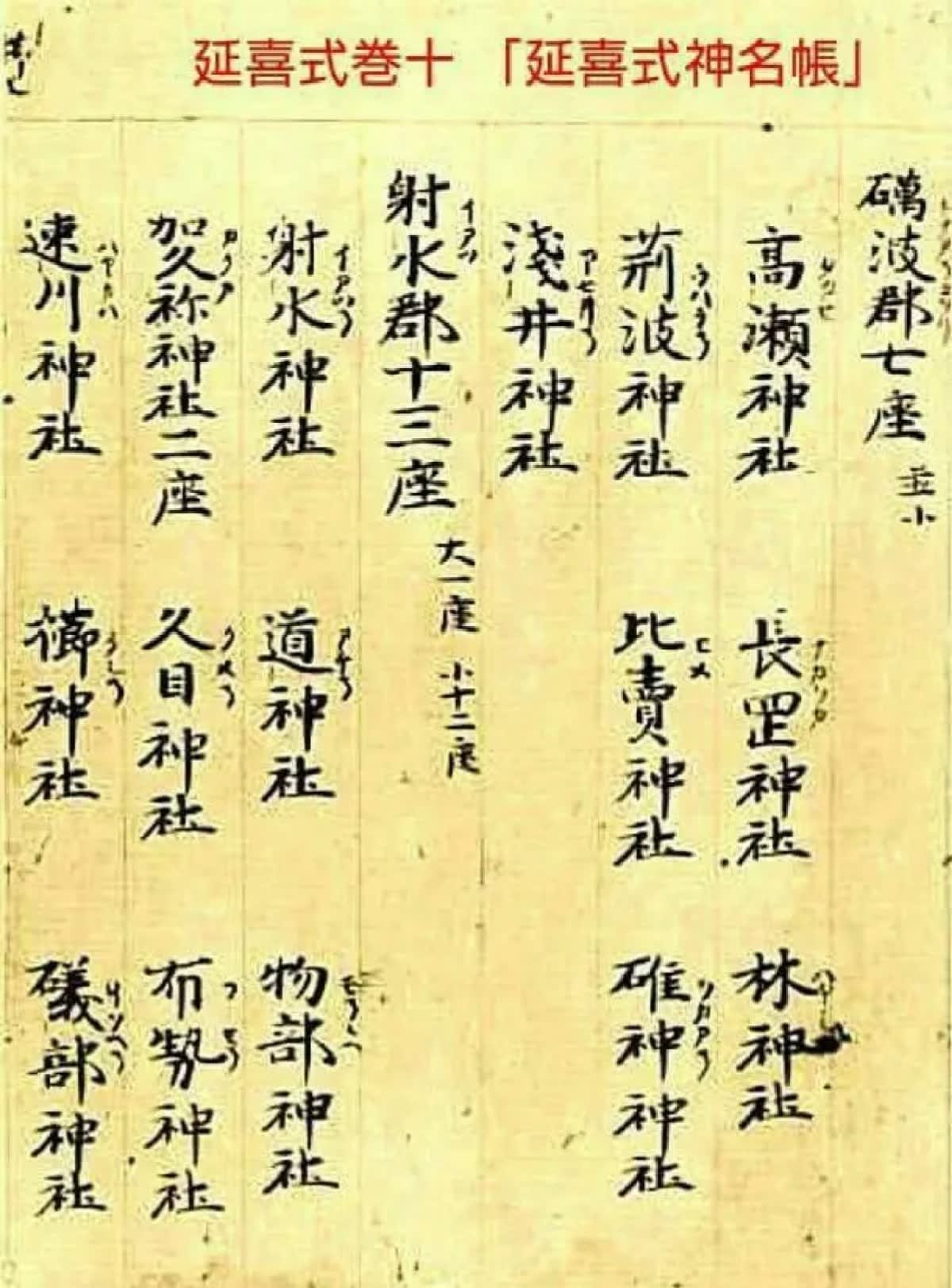

🔽「越中射水郡」の守山には「延喜式内社物部神社」が有り、この神社は加賀藩の祖の「前田利家」が金沢市の浄土真宗尾山御坊の跡地に勘請して越中氷見の阿尾城の「榊葉神社」と共に合祀し、【尾山神社】にしたという。

(阿尾城の城主菊池氏は肥後国菊池氏(藤原氏)の末裔で有り榊葉神社との由来は不明だが、前田利家に臣従して阿尾城の鎮守を差し出したのは政略的なものか?)

加賀藩前田家の「菅原」は、岡山県辺り美作国の管家党を発祥として物部氏の祖先「天兒屋根命アメノコヤネノミコト」、相撲の神「野見宿弥ノミノスクネ」、土器の神「土師臣ハジノオミ」の末裔とされ、「榊葉神社(祭神 天兒屋根命)」は古代氏族久米氏ゆかりの地美作国久米に鎮座して岡山県辺りの管家党の氏神で在った。「物部神社」は越中に遠征した北陸道将軍「道臣ミチノオミ」に従軍した軍事氏族の物部氏が祭った神社とされる。加賀藩の石川県や富山県には藩政時代には各地の神社で相撲が隆盛して、前田家ゆかりの地には「土器」の文化が残るのはその為か?

◆「天孫降臨の段」

・古事記--そのとき「天忍日命(アメノオシヒ)」・「天津久米命(アマツクメ)」の二人は、立派な靫(ユキ・矢を入れて背に負う武具)を負ひ、頭椎(クブツチ)の太刀を腰に着け、櫨弓(ハジユミ、強力な霊力が潜む弓)を手に取り、真鹿児矢(マカコヤ・同じく矢)を手鋏みに持って、天孫の先に立ってお仕え申し上げた。《アメノオシヒ命は大伴連等の祖、アマツクメ命は久米直等の祖である。》

👇「越中国利波郡赤丸村」には「大伴氏の祖先神」の「高皇産霊神」を祭る「延喜式内社赤丸浅井神社」が有り、この神社の山並みに有る「城ヶ平古墳」からは「天孫降臨」の時に大伴氏、久米氏の祖先神が携えたと云う【頭槌の太刀】等の膨大な武具が出土している。「大伴家持」は越中国司の時に幣帛を納めに参拝した「国幣小社延喜式内社赤丸浅井神社」がこの至近に立地している。

■「赤丸尋常小学校」に「永久保存」とされていた「赤丸村郷土調査」に拠れば、「明治二年に十村役五十嵐豊生が調査書上げし(内容について)、明治六年四月に親王塚に御札を掲げた」と云う。それに拠ると、

【後醍醐天皇第八の皇子八の宮殿下の塚なりと傳承す。永正拾 癸酉 年(今より四百年前)五位庄加茂村某の記せし古文書を得たるにより其全文を掲ぐ 腐食せる所多し

「抑五位庄名具には五位吉岡の庄と號す 蓋し吉岡の本名委敷は東鑑にあり 往昔八の宮御遷幸有りてより以来五位吉岡の庄と申と續けたり 八の宮の事は小境大榮寺等の縁起等に有りといふ 然るに其昔へ紀州飯尾氏の一子出家して種玉庵宗祇法師と號す 常に風雅を宗とし多嗜事和歌又連歌にあり 行く名山田地を訪ねて〇〇小屋○○、就中文正應仁の頃立山剣峯遊歴の序て片々乎(*かたかたかな)として高錫を此庄にとばして民家に入り地名をとふに 主の男申しけるは是はこれ五位庄加茂村なりと 法師に曰く五位の庄名如何なるなる事の申あへけるに由来良久し 往昔八の宮當所へ御遷幸ましまして里の名に五位を許すとの仰せとありといふ 尚法師の問ひ申されけるは加茂村の儀如何と 主の曰く此加茂村は治る御代の昔の頃加茂の大社を此所に清し奉り分けて上下とし○○○の桂馬、地をひらき葵の祭都にも遠からず諸事面白待人に嗚呼人心平かならずして四海溲(*そう--細長く水をたらしてぬらす)治まらず終に兵火の属氏を印されて口惜しくも諸々の旧跡は只村名にのみ残されりといふ 法師頭をたれて言葉なし 久しくして出でゝ庭に立って且神明の旧跡を訪へば神木枝をれて春尚寒く清ふして金龍躍○嗚呼四神相應の地にも相近く風光盡すとて錫を○○の古木にかけて一夜神號を呪して○さる事尊し 然る夜浅ふして○○のこかげの音しければ里の名のこんかきくけこ五位庄といふ發句とならん 口すさみ宣へるに云々 永正拾 癸酉 年暮春 五位庄加茂村 某】

🔽南北朝時代迄続いた皇室庄園「越中吉岡庄」は室町幕府によって「幕府御糧所」とされ、「三代将軍足利義満」は「臨済宗相国寺」へ妻の菩提料として寄進した。この頃から「越中国五位庄」になっている。(※「東寺百合文書」)

■諸国を遍歴して連歌を広めた「飯尾宗祇」は五位庄に一年余り滞在して五位庄を愛して兵火にかかった旧跡を愛惜して上掲の歌を吟じた。上向田には宗祇を慕って塚が建てられ「宗祇塚」と呼ぶ。

今も赤丸村を中心として五位庄には連歌の前句を競う「舞句」という文芸が伝わり、各神社には奉納の掲額が掲げられている。

連歌は元々、神仏に対する法楽であり、連歌の場には本尊として天神や名号が掛けられており、連歌は仏の前で読経する事と同一の機能を有していた。織田信長を討つ前に明智光秀が連歌の会を開き「時は今 天の下知る五月かな」という発句を読んだのは余りにも有名。連歌は後に60日に一度巡ってくる干支が庚申の夜に寝ずに過ごす習慣の「庚申待ち」や、二十三夜の遅い月の出を待つ「月待ち」という習俗と繋がり、その晩を連歌や香や寺院の法会で過ごす習慣となり、多くの人達が集まって夜を過ごす習慣が広がったと云う。これを「法楽」という。地方から広がったこの習慣は京都に流入し、知識人や富裕層の習慣になったと云う。

赤丸の浅井神社にも夜遅く団体で参拝する習慣が有り、浅井神社宮司はこれを「十六夜参り」と呼んでいたと云う。

(参考)「宗良親王の塚」と云われている場所は全国に何か所か有る。歴史書にはこの「親王塚」は浅井神社を創建されたと伝わる「元正帝二宮の塚ではないかと思われる」と記載されるものもある。二宮とは文武天皇の第二子で叔母の元正天皇の時代に東国33か国の統治を任せられたと浅井神社由緒に伝わる石川朝臣広成を指す。この一族と思われる石川一族の墓のみが延喜式内社赤丸浅井神社の神域に神職川人家と一緒に残されている。又、赤丸村の赤丸城の麓には「八の宮屋敷跡」と伝承されている場所も有り、これは「宗良親王」の邸跡と推定され、その付近の「極楽谷」には宗良親王が創建された「極楽寺」が在ったと伝わる。(※「越中宮極楽寺由緒」)

■「五位庄」に連歌の「宗祇」が滞在した背景!!

越中蜷川郷(富山市蜷川)に発祥したとされる蜷川氏は、室町幕府の重臣として射水郡、砺波郡を所領としたと云う。「砺波郡五位庄赤丸村」には「五位庄53ケ村総社 延喜式内社赤丸浅井神社」が在り、「赤丸浅井神社」「川人山鞍馬寺」で蜷川郷に最勝寺を開いた「亀阜豊寿」が赤丸住藤原真家の父「岩松氏」の十三回忌法要を営んだ記録が在る。(※「富山県史 中世」)

現在も「赤丸浅井神社」や寺には古くから奉納されて来た「連歌」の「舞句」と呼ばれる上、下の句を記した「掲額」が掛けられており、連歌の文化を今に伝えている。

(※福岡町加茂村には連歌の石碑が保管されている。)

越中射水臣は都に出て算博士三善氏の弟子になったが、やがて養子と成る。三善一族は鎌倉幕府で要職に就き、その一族から「飯尾氏」が分かれた。

「宗祇」は若くして「相国寺」で出家してやがて「連歌」の巨星と成る。越中砺波郡を統治したとされる「越中蜷川氏」の「室町幕府万所代 蜷川新右エ門親当」は「宗祇」の高弟で在り、応仁の乱で焼けた相国寺を離れて畠山氏の所領で蜷川氏が統治していた「越中五位庄」を訪れて1年余り滞在して幾つかの連歌を遺している。

【里の名のこんかきくけこごえの庄】宗祇

■室町時代「第三代将軍 足利義満」は「五位庄」を「相国寺」(※金閣寺)に寄進して縁者の「越中蜷川氏」に統治させたと云う。(※「蜷川村の郷土史」)

【足利義満の母の「月海夫人(紀良子)は宇多天皇と越中蜷川氏の祖先の宮道氏の娘の間に生まれた子供を祖先とする」】

「蜷川家文書」(※東京大学資料編纂所)には越中統治時代の古文書が残っている。「一休さん」で有名な「蜷川新右衛門親当」は連歌の「宗祇」の高弟子で有り、その時代に宗祇が五位庄に滞在した記録が残る。

◆「畠山文書」の「越中絵図」(大阪府羽曳野市資料叢書)には足利義満の家臣「室町幕府管領畠山満家」が六郡に分けたという古絵図が載せられている。この絵図の「越中国利波郡五位庄赤丸村」の「赤丸浅井城」には「畠山満家」の子供の「越中守護畠山持国」」の名前が見られる。

◆【「蜷川新右衛門親当」:智蘊(ちうん、生年不詳 - 文安5年5月12日(1448年6月13日))は、室町時代中期の幕府官僚、連歌師。俗名は蜷川親当(にながわ ちかまさ)、通称新右衛門、法名は五峰という。

室町幕府の政所代を世襲する蜷川氏の出身で、蜷川親俊の次子。子に親元、岩松明純室がいる。一休宗純との親交により広く知られる。(※wikipedia)】

【智蘊(チウン);(生年不詳~文安5年5月12日(1448年6月13日))は、室町時代中期の幕府官僚、連歌師。俗名は蜷川親当(ニナガワチカマサ)、通称新右衛門、法名は「五峰」という。

室町幕府の政所代を世襲する蜷川氏の出身で、蜷川親俊の次子。子に親元、岩松明純室がいる。一休宗純との親交により広く知られる。応安(およそ1370年代前半)の頃まで越中国太田保に在った。足利義教の政所代を務めたが、義教の死後出家、智蘊と号した。(足利義教は赤松氏に暗殺され、赤松の子孫は羽咋郡辺りの「加賀半国」の領主となる。)

和歌を「正徹」に学ぶ。正徹の『正徹物語』下巻「清巌茶話」は彼の聞書きとされている。

連歌では、1433年(永享5年)の「永享五年北野社一日一万句連歌」を初出として、多くの連歌会に参加。宗砌と共に連歌中興の祖と呼ばれた。連歌集に『親当句集』があるほか、『竹林抄』『新撰菟玖波集』に入集している。「宗祇」が選んだ連歌七賢の一人。

子の「親元」が記した『親元日記』には、智蘊と一休宗純の親交が記録されている。なお智蘊は、アニメ『一休さん』に登場する蜷川新右衛門のモデルとなったが、実際の一休と交流があったのは出家後の晩年である。

墓所は宮道氏の京都真如堂(京都市左京区浄土寺真如町)に、墓碑は蜷川氏の菩提寺である最勝寺(富山県富山市蜷川)にある。この辺りに蜷川城が在ったという。「最勝寺」は「蜷川新右衛門親当」の菩提寺。

現代のキックボクサー「ムサシ」はこの末裔と言われる。

(※「太田保」;太田保内蜷川郷3か村を含む136ケ村で、ほぼ旧の富山藩領が該当する。鎌倉時代の評定衆に越中三善系太田氏が居る。又、一族の中に「吉岡」と名乗った者がいた事から富山市蜷川の近くに吉岡村がある。太田保は古くは「京都祇園社(現在の八坂神社)」の庄園で京都の山科を出自とする古代氏族「物部氏」の「道道氏ミヤジ」が地頭に任ぜられて、その後はその子孫の「越中蜷川氏」が統治したとされ、滑川にも城を構えていたとされる。

又、鎌倉幕府評定衆のリストには三善氏と共に高岡市総持寺の千手観音像の勧進をした「斎藤長定入道藤原浄円」の名前も見られる。)

◆【物部氏のルーツ「越中国」※先代旧事記】

「宮道氏」が統治した越中の「祇園社庄園」

《先代旧事記》

(※「蘇我馬子」が聖徳太子の編纂された書籍を校正して作成したと伝わる「先代旧事紀」では、「物部一族」の歴史が事細かく記載されており、物部氏族は歴代の天皇の中宮を輩出して皇室とも密接な一族で在った事から物部氏についての記載が中心に成っている。「旧事紀」には、「聖徳太子」の妻が「蘇我馬子」の娘で在り、蘇我氏→聖徳太子→物部氏の関係が背景に在ったと見られる。その中でも高志の中つ国と呼ばれた越中国の「新川郡」の祖の「大新川連」が「物部氏族の祖」で在ると記載される事は注目される点だ。)

🔽「越中射水郡」の守山には「延喜式内社物部神社」が有り、この神社は加賀藩の祖の「前田利家」が金沢市の浄土真宗尾山御坊の跡地に勘請して越中氷見の阿尾城の「榊葉神社」と共に合祀し、【尾山神社】にしたという。

(阿尾城の城主菊池氏は肥後国菊池氏(藤原氏)の末裔で有り榊葉神社との由来は不明だが、前田利家に臣従して阿尾城の鎮守を差し出したのは政略的なものか?)

加賀藩前田家の「菅原」は、岡山県辺り美作国の管家党を発祥として物部氏の祖先「天兒屋根命アメノコヤネノミコト」、相撲の神「野見宿弥ノミノスクネ」、土器の神「土師臣ハジノオミ」の末裔とされ、「榊葉神社(祭神 天兒屋根命)」は古代氏族久米氏ゆかりの地美作国久米に鎮座して岡山県辺りの管家党の氏神で在った。「物部神社」は越中に遠征した北陸道将軍「道臣ミチノオミ」に従軍した軍事氏族の物部氏が祭った神社とされる。加賀藩の石川県や富山県には藩政時代には各地の神社で相撲が隆盛して、前田家ゆかりの地には「土器」の文化が残るのはその為か?

◆「天孫降臨の段」

・古事記--そのとき「天忍日命(アメノオシヒ)」・「天津久米命(アマツクメ)」の二人は、立派な靫(ユキ・矢を入れて背に負う武具)を負ひ、頭椎(クブツチ)の太刀を腰に着け、櫨弓(ハジユミ、強力な霊力が潜む弓)を手に取り、真鹿児矢(マカコヤ・同じく矢)を手鋏みに持って、天孫の先に立ってお仕え申し上げた。《アメノオシヒ命は大伴連等の祖、アマツクメ命は久米直等の祖である。》

👇「越中国利波郡赤丸村」には「大伴氏の祖先神」の「高皇産霊神」を祭る「延喜式内社赤丸浅井神社」が有り、この神社の山並みに有る「城ヶ平古墳」からは「天孫降臨」の時に大伴氏、久米氏の祖先神が携えたと云う【頭槌の太刀】等の膨大な武具が出土している。「大伴家持」は越中国司の時に幣帛を納めに参拝した「国幣小社延喜式内社赤丸浅井神社」がこの至近に立地している。

■「赤丸尋常小学校」に「永久保存」とされていた「赤丸村郷土調査」に拠れば、「明治二年に十村役五十嵐豊生が調査書上げし(内容について)、明治六年四月に親王塚に御札を掲げた」と云う。それに拠ると、

【後醍醐天皇第八の皇子八の宮殿下の塚なりと傳承す。永正拾 癸酉 年(今より四百年前)五位庄加茂村某の記せし古文書を得たるにより其全文を掲ぐ 腐食せる所多し

「抑五位庄名具には五位吉岡の庄と號す 蓋し吉岡の本名委敷は東鑑にあり 往昔八の宮御遷幸有りてより以来五位吉岡の庄と申と續けたり 八の宮の事は小境大榮寺等の縁起等に有りといふ 然るに其昔へ紀州飯尾氏の一子出家して種玉庵宗祇法師と號す 常に風雅を宗とし多嗜事和歌又連歌にあり 行く名山田地を訪ねて〇〇小屋○○、就中文正應仁の頃立山剣峯遊歴の序て片々乎(*かたかたかな)として高錫を此庄にとばして民家に入り地名をとふに 主の男申しけるは是はこれ五位庄加茂村なりと 法師に曰く五位の庄名如何なるなる事の申あへけるに由来良久し 往昔八の宮當所へ御遷幸ましまして里の名に五位を許すとの仰せとありといふ 尚法師の問ひ申されけるは加茂村の儀如何と 主の曰く此加茂村は治る御代の昔の頃加茂の大社を此所に清し奉り分けて上下とし○○○の桂馬、地をひらき葵の祭都にも遠からず諸事面白待人に嗚呼人心平かならずして四海溲(*そう--細長く水をたらしてぬらす)治まらず終に兵火の属氏を印されて口惜しくも諸々の旧跡は只村名にのみ残されりといふ 法師頭をたれて言葉なし 久しくして出でゝ庭に立って且神明の旧跡を訪へば神木枝をれて春尚寒く清ふして金龍躍○嗚呼四神相應の地にも相近く風光盡すとて錫を○○の古木にかけて一夜神號を呪して○さる事尊し 然る夜浅ふして○○のこかげの音しければ里の名のこんかきくけこ五位庄といふ發句とならん 口すさみ宣へるに云々 永正拾 癸酉 年暮春 五位庄加茂村 某】

🔽南北朝時代迄続いた皇室庄園「越中吉岡庄」は室町幕府によって「幕府御糧所」とされ、「三代将軍足利義満」は「臨済宗相国寺」へ妻の菩提料として寄進した。この頃から「越中国五位庄」になっている。(※「東寺百合文書」)

■諸国を遍歴して連歌を広めた「飯尾宗祇」は五位庄に一年余り滞在して五位庄を愛して兵火にかかった旧跡を愛惜して上掲の歌を吟じた。上向田には宗祇を慕って塚が建てられ「宗祇塚」と呼ぶ。

今も赤丸村を中心として五位庄には連歌の前句を競う「舞句」という文芸が伝わり、各神社には奉納の掲額が掲げられている。

連歌は元々、神仏に対する法楽であり、連歌の場には本尊として天神や名号が掛けられており、連歌は仏の前で読経する事と同一の機能を有していた。織田信長を討つ前に明智光秀が連歌の会を開き「時は今 天の下知る五月かな」という発句を読んだのは余りにも有名。連歌は後に60日に一度巡ってくる干支が庚申の夜に寝ずに過ごす習慣の「庚申待ち」や、二十三夜の遅い月の出を待つ「月待ち」という習俗と繋がり、その晩を連歌や香や寺院の法会で過ごす習慣となり、多くの人達が集まって夜を過ごす習慣が広がったと云う。これを「法楽」という。地方から広がったこの習慣は京都に流入し、知識人や富裕層の習慣になったと云う。

赤丸の浅井神社にも夜遅く団体で参拝する習慣が有り、浅井神社宮司はこれを「十六夜参り」と呼んでいたと云う。

(参考)「宗良親王の塚」と云われている場所は全国に何か所か有る。歴史書にはこの「親王塚」は浅井神社を創建されたと伝わる「元正帝二宮の塚ではないかと思われる」と記載されるものもある。二宮とは文武天皇の第二子で叔母の元正天皇の時代に東国33か国の統治を任せられたと浅井神社由緒に伝わる石川朝臣広成を指す。この一族と思われる石川一族の墓のみが延喜式内社赤丸浅井神社の神域に神職川人家と一緒に残されている。又、赤丸村の赤丸城の麓には「八の宮屋敷跡」と伝承されている場所も有り、これは「宗良親王」の邸跡と推定され、その付近の「極楽谷」には宗良親王が創建された「極楽寺」が在ったと伝わる。(※「越中宮極楽寺由緒」)

■「五位庄」に連歌の「宗祇」が滞在した背景!!

越中蜷川郷(富山市蜷川)に発祥したとされる蜷川氏は、室町幕府の重臣として射水郡、砺波郡を所領としたと云う。「砺波郡五位庄赤丸村」には「五位庄53ケ村総社 延喜式内社赤丸浅井神社」が在り、「赤丸浅井神社」「川人山鞍馬寺」で蜷川郷に最勝寺を開いた「亀阜豊寿」が赤丸住藤原真家の父「岩松氏」の十三回忌法要を営んだ記録が在る。(※「富山県史 中世」)

現在も「赤丸浅井神社」や寺には古くから奉納されて来た「連歌」の「舞句」と呼ばれる上、下の句を記した「掲額」が掛けられており、連歌の文化を今に伝えている。

(※福岡町加茂村には連歌の石碑が保管されている。)