■《名古屋市の熱田神宮》

■「福岡町史」には富山県西部の五位庄の【向田(村)は康平7年 (1064年) に「源義家」が越中守の時、 家臣の向田行光に命じて開拓した場所】と記載され、越中国は源氏の棟梁として「八幡太郎義家」が越中守として統治していたとの記載が在る。越中国五位庄には多くの「八幡社」が建立されており、八幡太郎義家の尊崇の歴史が在ったものだろうか?

又、源頼朝の父の「源義朝」は、越中国の射水氏の「三善為康」が著した「朝野群載」の中で康平七年に「源義朝が越中守への赴任を希望した事」を記載しており、それが実現したかどうかは不明だが、源氏にとっては「八幡太郎義家」の赴任した故地で在った事に対する憧れが在ったものと見られる。

源平の倶利伽羅谷合戦の前にも源氏の「木曽義仲」が利波山の麓の「埴生護国八幡宮」に戦勝祈願をしている。

・「木曾義仲」は戦勝祈願の為に富山県小矢部市の「埴生護国八幡宮」に「願文」を納めている。⇒「歌川芳員(国芳門人)作」

(※「源平盛衰記」)

・「八幡太郎義家」(源義家)は越中への赴任を希望した。(※「朝野群載」)

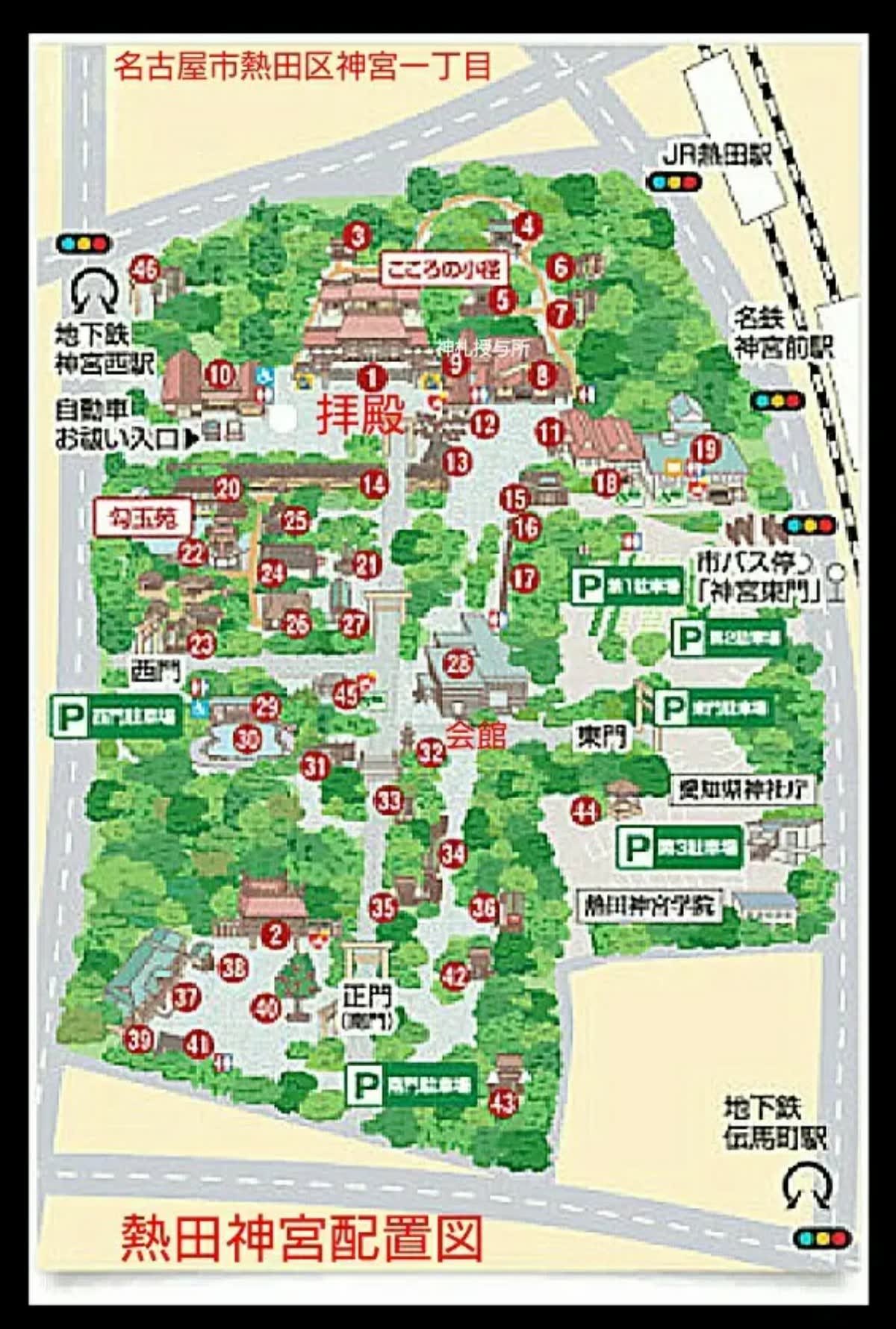

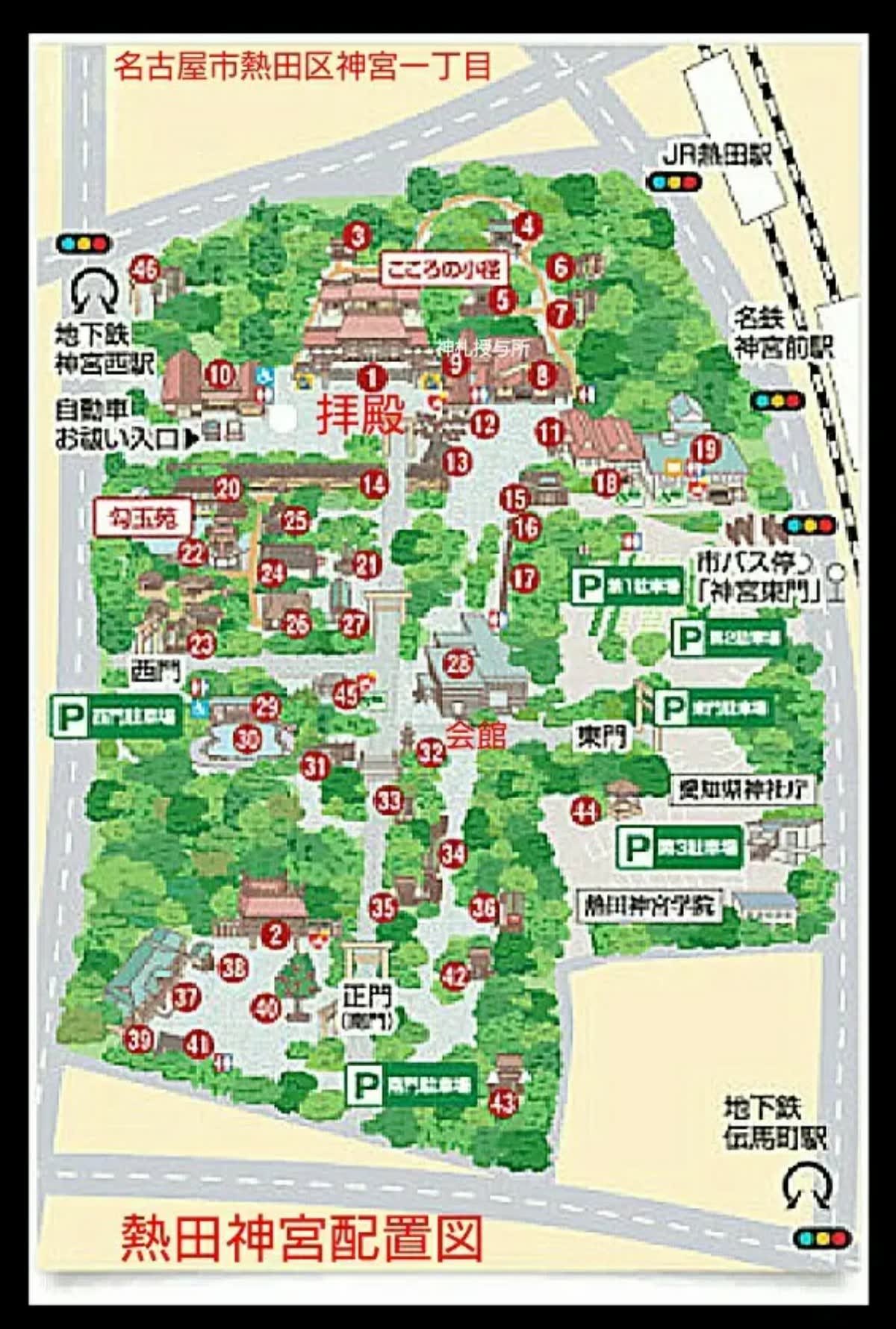

■「熱田神宮」は「草薙の剣」を保管する著名な神宮で在る。

「保元の乱」、「平治の乱」に登場した「源義朝」は熱田神宮神官の藤原季範の娘(由良御前)を正室として、側室には常盤御前、三浦義明の娘、波多野義通の妹、遠江国池田宿の遊女が居た。正室「由良御前」の子供として「頼朝」、「坊門姫」が産まれた。常盤を母としては、今若、乙若、牛若(源義経)が産まれた。弟の「源範頼」は母を池田宿の遊女として産まれたが、由良御前の実家に当たる熱田神宮神官藤原季成に養育され、季成の娘の藤原成子は後白河上皇に嫁して守覺法親王・以仁王を生む。

源頼朝、木曽義仲はこの以仁王の平家追討の令旨を受けて平家との戦いに望んだ。源義経も兄の頼朝に従って平家との戦いに参陣して戦功を挙げ、遂には同族の木曽義仲を追討した。「以仁王」の皇子「北陸宮」は越中(富山県朝日町)で越中宮崎氏の保護を受け、義仲は北陸宮を比護して、朝日町に諏訪大社を勧請している。

■源氏三代目の源実朝が鎌倉鶴ヶ岡八幡宮で暗殺されると、頼朝の妹「坊門姫」の系統の「九条頼経」が鎌倉幕府将軍になった。

■「鎌倉幕府将軍九条頼経」の父の「九条道家」は富山県小矢部市の宮嶋郷を所有していたが、官に返納している。(※「鎌倉遺文」)

「赤丸浅井神社由緒」(※富山県立公文書館)に拠れば、この「宮島郷二郷」は後白河上皇から後醍醐天皇迄続いた「越中吉岡庄」に含まれていた様だ。「延喜式内社 郷社 赤丸浅井神社」は毎年、米一升を管内の各戸から集める勅許を得て、「国吉郷24ケ村、宮島郷2ケ村を含む後の五位庄53ケ村」から米を集めていたとされる。

この宮嶋郷に鎮座する「延喜式内社比売神社」は元々、「延喜式内社赤丸浅井神社」が宮司を勤めていたが、後には、この神社は五位庄(福岡町下簑)の「三乃神社」の神官「佐伯氏」が奉仕している。この佐伯神官は現在は赤丸浅井神社の神官も兼務している。

■源頼朝の妹「坊門姫」の系統の「九条(藤原)頼経」が鎌倉幕府四代将軍職を北条氏によって追われた時、評定衆「藤原浄円斉藤長貞」の長男で引付衆を勤めた「斉藤長時」が「九条頼経」を都に送り届けている。この「藤原浄円」の名前は、河内金剛寺から「越中吉岡庄(赤丸村)」に在った「高岡山総持寺」(現在は衆徳山総持寺)に伝えられた黄金の千手観音像の胎内に「藤原浄円 大壇那」として記載されており、「承久の乱」に敗れて隠岐の島に流罪になった「後鳥羽上皇」(※「法名 金剛位理 (良然)」)の為にこの千手観音像を慶派仏師「幸賀」に依って造らせた事が判る。

■「福岡町史」には富山県西部の五位庄の【向田(村)は康平7年 (1064年) に「源義家」が越中守の時、 家臣の向田行光に命じて開拓した場所】と記載され、越中国は源氏の棟梁として「八幡太郎義家」が越中守として統治していたとの記載が在る。越中国五位庄には多くの「八幡社」が建立されており、八幡太郎義家の尊崇の歴史が在ったものだろうか?

又、源頼朝の父の「源義朝」は、越中国の射水氏の「三善為康」が著した「朝野群載」の中で康平七年に「源義朝が越中守への赴任を希望した事」を記載しており、それが実現したかどうかは不明だが、源氏にとっては「八幡太郎義家」の赴任した故地で在った事に対する憧れが在ったものと見られる。

源平の倶利伽羅谷合戦の前にも源氏の「木曽義仲」が利波山の麓の「埴生護国八幡宮」に戦勝祈願をしている。

・「木曾義仲」は戦勝祈願の為に富山県小矢部市の「埴生護国八幡宮」に「願文」を納めている。⇒「歌川芳員(国芳門人)作」

(※「源平盛衰記」)

・「八幡太郎義家」(源義家)は越中への赴任を希望した。(※「朝野群載」)

■「熱田神宮」は「草薙の剣」を保管する著名な神宮で在る。

「保元の乱」、「平治の乱」に登場した「源義朝」は熱田神宮神官の藤原季範の娘(由良御前)を正室として、側室には常盤御前、三浦義明の娘、波多野義通の妹、遠江国池田宿の遊女が居た。正室「由良御前」の子供として「頼朝」、「坊門姫」が産まれた。常盤を母としては、今若、乙若、牛若(源義経)が産まれた。弟の「源範頼」は母を池田宿の遊女として産まれたが、由良御前の実家に当たる熱田神宮神官藤原季成に養育され、季成の娘の藤原成子は後白河上皇に嫁して守覺法親王・以仁王を生む。

源頼朝、木曽義仲はこの以仁王の平家追討の令旨を受けて平家との戦いに望んだ。源義経も兄の頼朝に従って平家との戦いに参陣して戦功を挙げ、遂には同族の木曽義仲を追討した。「以仁王」の皇子「北陸宮」は越中(富山県朝日町)で越中宮崎氏の保護を受け、義仲は北陸宮を比護して、朝日町に諏訪大社を勧請している。

■源氏三代目の源実朝が鎌倉鶴ヶ岡八幡宮で暗殺されると、頼朝の妹「坊門姫」の系統の「九条頼経」が鎌倉幕府将軍になった。

■「鎌倉幕府将軍九条頼経」の父の「九条道家」は富山県小矢部市の宮嶋郷を所有していたが、官に返納している。(※「鎌倉遺文」)

「赤丸浅井神社由緒」(※富山県立公文書館)に拠れば、この「宮島郷二郷」は後白河上皇から後醍醐天皇迄続いた「越中吉岡庄」に含まれていた様だ。「延喜式内社 郷社 赤丸浅井神社」は毎年、米一升を管内の各戸から集める勅許を得て、「国吉郷24ケ村、宮島郷2ケ村を含む後の五位庄53ケ村」から米を集めていたとされる。

この宮嶋郷に鎮座する「延喜式内社比売神社」は元々、「延喜式内社赤丸浅井神社」が宮司を勤めていたが、後には、この神社は五位庄(福岡町下簑)の「三乃神社」の神官「佐伯氏」が奉仕している。この佐伯神官は現在は赤丸浅井神社の神官も兼務している。

■源頼朝の妹「坊門姫」の系統の「九条(藤原)頼経」が鎌倉幕府四代将軍職を北条氏によって追われた時、評定衆「藤原浄円斉藤長貞」の長男で引付衆を勤めた「斉藤長時」が「九条頼経」を都に送り届けている。この「藤原浄円」の名前は、河内金剛寺から「越中吉岡庄(赤丸村)」に在った「高岡山総持寺」(現在は衆徳山総持寺)に伝えられた黄金の千手観音像の胎内に「藤原浄円 大壇那」として記載されており、「承久の乱」に敗れて隠岐の島に流罪になった「後鳥羽上皇」(※「法名 金剛位理 (良然)」)の為にこの千手観音像を慶派仏師「幸賀」に依って造らせた事が判る。