1983年から吊り掛け駆動方式の旧性能車である7300・7800系の置き換え用として9000系を基本に地上区間用の汎用通勤車として製造された10000系は、登場から23年余りが経過した2007年より津覇車輌工業館林作業所にて大規模リニューアル工事が施行されるようになりました。これは主に車内設備の一新を主眼とする内容で、東京メトロ副都心線対応改造を受けた東上線の9000系に近い仕上がりにされています。工事は2010年まで続き、伊勢崎線で主に運用される6両編成9本(11601〜11609F)に施行されました。その後は30000系に置き換えられ東上線から転属して来た8両編成(11801・11802F)と、伊勢崎線に配置の後に2008年から増結用に東上線へ転出し再び伊勢崎線に出戻った2両編成(11201・11202F)が2014年〜2015年、更に2017年度には新製時より一貫して伊勢崎線に配置されていた11203・11204F)がリニューアル、2020年〜2021年には2両編成へのワンマン対応改造が施行され小泉線・佐野線・桐生線の各線で運用を開始しました。

伊勢崎線系統では日中は浅草〜北千住間と久喜〜館林間の普通列車を中心に運用される6両編成。朝夕ラッシュ時のみ10030系2両と併結した8両で区間急行・区間準急運用も設定されています。徹底したリニューアルが施行されたものの、2023年には11606Fが留置中に落書きの被害を受け運用復帰しないまま廃車、11609Fが続いて運用離脱、廃車とされました。一方で2両編成は2025年1月7日より亀戸線、9日より大師線で営業運転を開始し運用範囲が拡大され明暗が分かれる形になりました。

廃車になった11606・11609FはMG搭載(他編成はSIVへ換装済み)という共通点がある他、その後の廃車が10030系未リニューアル車へ移行しているので、余剰であること以外に予備部品確保という目的もあったのだろうと推察されます。

9000系副都心線対応車とほぼ同一の仕様になった車内。白を基調にした配色になり、ステンレス無地だった扉は化粧板仕上げの複層ガラスを採用した新品に交換され、見違える程明るくなりました。リニューアル当初の座席は50000系列と同じ淡いパープル系でしたが、同系列の座席がキュービックブルーの新モケットに交換されたことに合わせて更新されています。

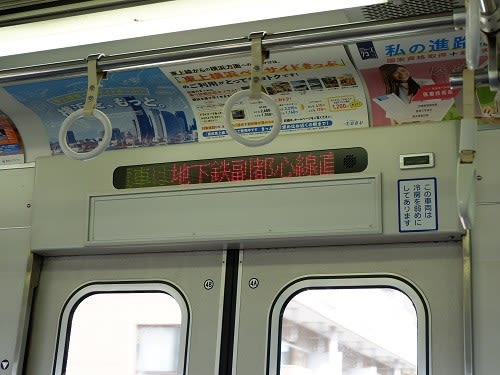

車内案内表示装置は50000系列や9000系同様のLEDタイプとされ、千鳥配置になっています。後年の10030系にはLED表示の配線を再利用できるコイト電工のパッとビジョンを搭載した編成も現れました。

現在は再び10030系へのリニューアルが再開されているため、初期の10000系もしばらくは安泰だと思いますが、足回りが界磁チョッパ制御のまま存置されているため先行きが少々心配なところでもありますね。