《安産を占う占出山(うらでやま)》

「船鉾」の御神体人形が神功皇后(じんぐうこうごう)であったが、もう一基

神功皇后の御神体を持つ山が「占出山(うらでやま)」。

ゆえに、安産の山である。

先日の籤取り式での順番が決められたが、順番が早ければ、お産は軽いと

言い伝えられている。今年は全体で12/32、山の中では8/23であったから

真中ぐらい。占は「普通」かな。

授与品は粽、

腹帯、安産御守。

懸装品が異色で日本三景の「松島」「宮島」「天橋立」が綴れ織でできている。

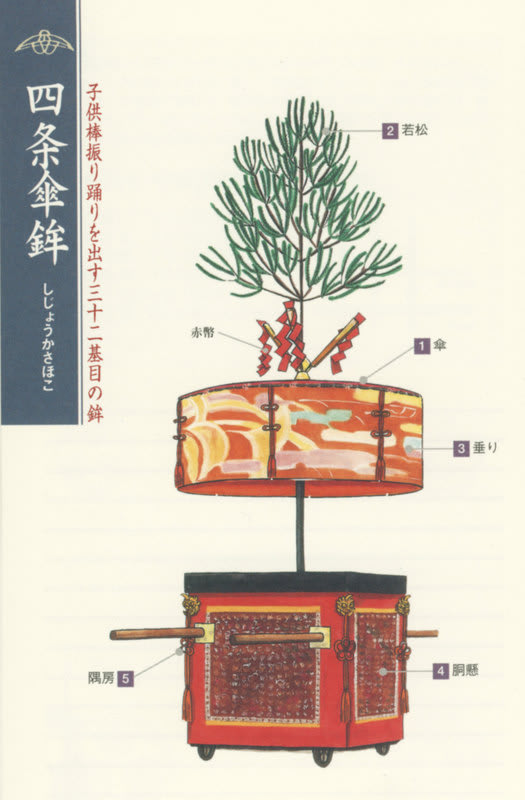

《子供棒振り踊りの四条傘鉾(しじょうかさぼこ)》

昭和63年に中絶から117年振りに復活した鉾。

棒振り踊りも廃絶し伝承するものがいなかったため、滋賀県甲賀市の瀧樹(たぎ)神社

の「ケンケトおどり」を元に復元された。

お囃子は富山県五箇山(ごかやま)地方に伝わる「こきりこ節」をイメージしたもので