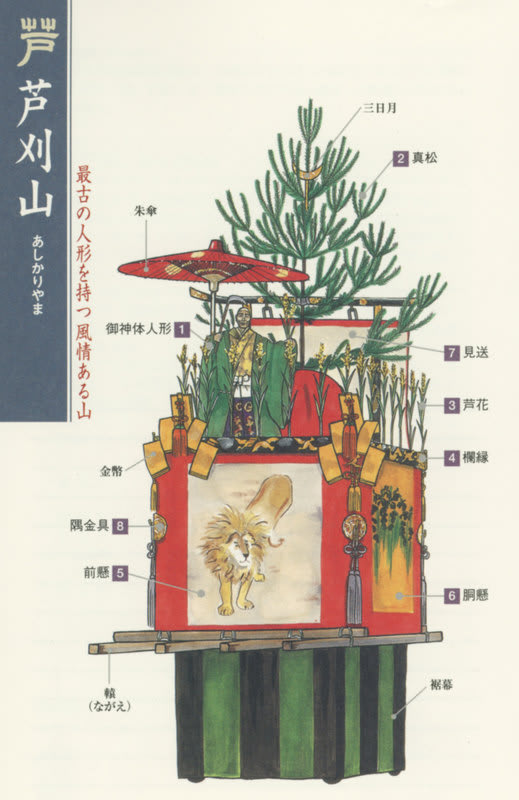

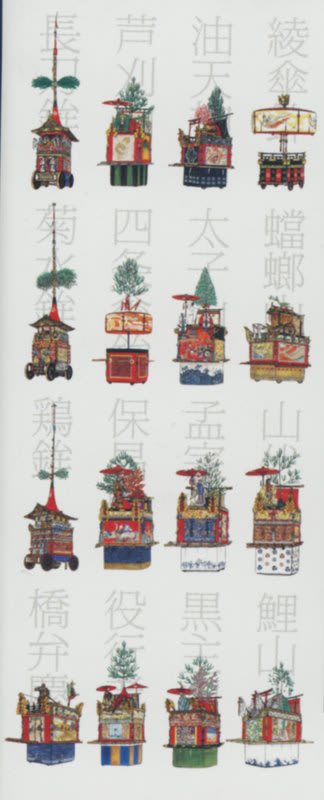

《芦刈山(あしかりやま)・油天神山(あぶらてんじんやま)》

芦刈山は平安時代の歌物語 「大和物語(やまとものがたり)」に収められている「芦刈」

が原典で、それをもとに作られた謡曲「芦刈」をテーマとして作られた山。

「夫婦和合・

縁結び」

「芦刈」の話は、難波に住む貧しい夫婦が離縁し、妻は都に行って乳母と

して、宮仕えして不自由ない暮らしとなる。そこで、別れた夫が気になり、

人を使って捜すがわからず、ついには自分で捜しに出向くと、落ちぶれた

姿で面白おかしい口上とともに芦を売る男を見かけ顔を合わす。

3年ぶりの再会、再縁を喜び、和歌と夫婦愛を称えて共に都に上るという…。

「夫婦和合・縁結び」

「芦刈」の話。平安の時代も現代も変わらず、女性が強い!

「芦刈山」の御神体人形が羽織っている小袖は昔は織田信長の小袖を

拝領したという。現在は、江戸時代のものであり、全山鉾中で最古の人形衣装。

《油天神山(あぶらてんじんやま)》

油小路(あぶらのこうじ)に祀られる天神ということで、「油天神山」。

全山鉾 32基の内「天神山」は2基。「油天神山」「霰(あられ)天神山」。

「学問成就」

《長刀鉾(なぎなたぼこ)》

平成になって一番遅い入梅宣言まじか!

もう、宵々山(よいよいやま)まで一ヶ月あまりとなってしまいました。

山鉾紹介トップはやはり、『長刀鉾』です。

山鉾巡行で常に先頭を行く鉾!

歴史、意識、格式すべてにおいて祇園祭を代表する鉾!

鉾名は鉾頭の長刀に由来する。長刀の刃先は長さ1.13m。

昔の鉾は船鉾を除いて、すべての鉾に「生稚児(いきちご)」が乗っていたが、

現在は、長刀鉾のみ。禿(かむろ)を従え、生稚児が注連縄(しめなわ)を切って

山鉾巡行が始まる。

昨日の新聞に、長刀鉾の水引(みずひき):懸装品のひとつ。(山鉾の本体は太い材木を

縄だけで巻きつけて組み立てられるが、それを覆う染織物や金具の総称)

稚児が乗る直ぐ下の染め織物を水引と言うが、今まで使っていたものが、江戸時代の

もので、傷みがひどく、今年252年ぶりに新調された。

一年がかりで、川島織物が製作し1面あたりの制作費が1250万円。

このように、祇園祭の山鉾はこの懸装品が歴史あるものばかり。

ゆえに、動く美術館。街中美術館と言われる所以である。

長刀鉾の鉾町は四条通り烏丸東入る長刀鉾町。

大丸百貨店の横である。

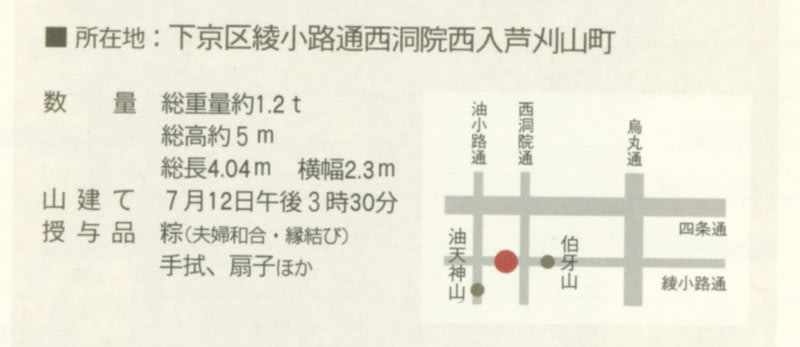

《粽(ちまき)・食べれません!厄除けです。》

宵山などに各山鉾で授与される粽(ちまき)は食べれません。

以前は、山鉾巡行のときに鉾の上から餅投げのように撒いていたが、今は観光客も

多いので、危ないためにそれもしなくなったが、以前拾った人が「なんやこれ食べられ

へんのか」といった光景もよく目にしたものです。

外観は端午の節句の時の美味しいちまきそのものなんですが…。

山鉾32基のうち、北観音山だけ授与しないが、あとの31基はそれぞれに特徴があり

厄除けや学業成就、恋愛成就、など山や鉾の主題、趣向に応じてさまざまな効験が

こめられている。

授与された粽(ちまき)は持ち帰って家の門口などに吊るして厄除け、魔除けとする。

本来は玄関の内側など屋内に吊るすものとされる。

ちなみに、恋愛成就、縁結びの粽は「保昌山」。安産の御守りの粽は「占出山」。

不老長寿、商売繁盛の粽は「菊水鉾」。等々である。

《祇園祭・京都最大のイベント》

水無月に入りました。いよいよ『祇園祭』のテーマが始まります。

『祇園祭』は京都三大祭のひとつですが、私は京都最大のイベント『祇園祭』が一番

好きです。町衆のお祭り。

京都が大好きな私にとって、街全体が美術館になる『祇園祭』が特に好きです。

『京都の歳時記』の四季折々のテーマのなかでも夏の『祇園祭』はわたしが一番

紹介したいテーマです。

『祇園祭』といえば7月17日の山鉾巡行(やまぼこじゅんこう)が有名ですが、お祭りは

巡行がクライマックスではありますが、実は7月31日まで続き、始まりは7月1日からで、

7月一ヶ月続くお祭りなんです。

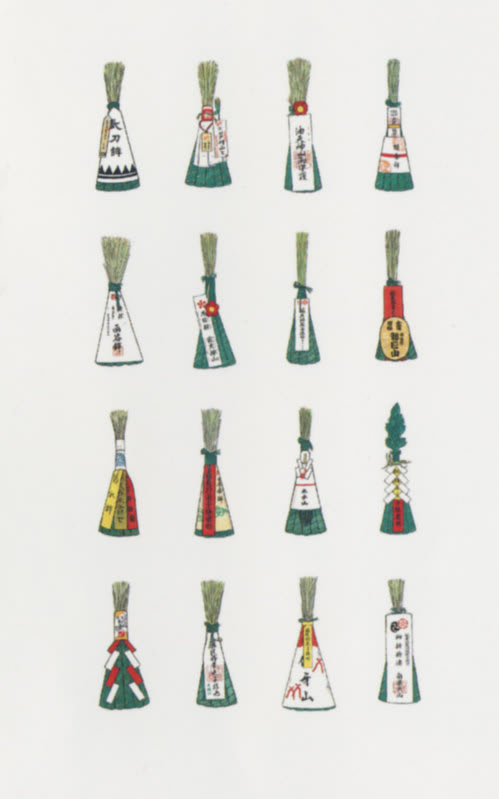

『祇園祭』は天禄元年(970年)から毎年営まれたといいますから、1000年以上も続いて

いるんです。室町時代の応仁の乱前には58基の山鉾が参加していたとの記録がある

と言うことですが、京の都は幾たびかのの大火を経験し現在の山鉾は32基です。

『祇園祭』は八坂神社の祭礼ですが、山鉾を長年にわたって守り続けた鉾町の町衆

のお祭りなんです。

巡行に参加する山鉾は大きく「鉾」と「山」に分けられ山は「曳山(ひきやま)」と

「舁山(かきやま)」に分けられる。

これから、32基の山鉾を順に紹介したいと思います。

なを、『祇園祭』を紹介するにあたってすばらしい本が今年出版されました。

[京都祇園祭手帳 河原書店 定価1200円]です。これを参考にして紹介したい

と思います。詳しいことを知りたい方はご購入ください。