題名の「中原能綱」は、「中原能兼」を探していて、見つけた人物であるが、

建長三 小井弖能綱、伊那郡小井弖・二吉両郷の地頭職等を子師能に譲る、、、とある。

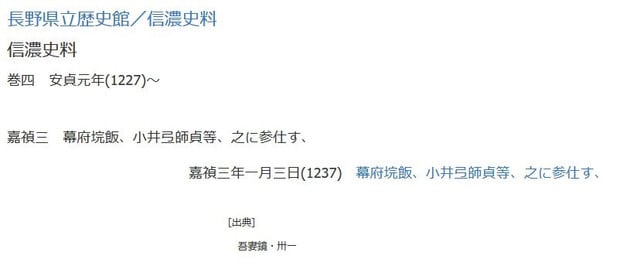

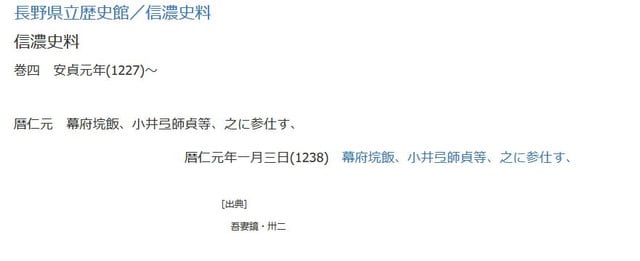

そして鎌倉幕府からの誘いで何度も「垸飯」を行っているようである。

小出氏

小出氏の出自は、『藩翰譜』などでは藤原南家二階堂氏の流とされ、本貫の地は信濃伊那郡小井弖郷(小出郷)とされる。安土桃山時代、江戸時代に大名となった小出氏は、上述の小出氏の子孫が尾張中村(現名古屋市)に流れてきたものとされる[1]。他方、『百家系図』では同じ藤原南家でも工藤氏流とされるなど、系図上の流れは二つあり、小出秀政までの系譜も諸説あって定かでは無い。

二階堂行持から始まっている小出氏? 時代が合わないような気もするが。

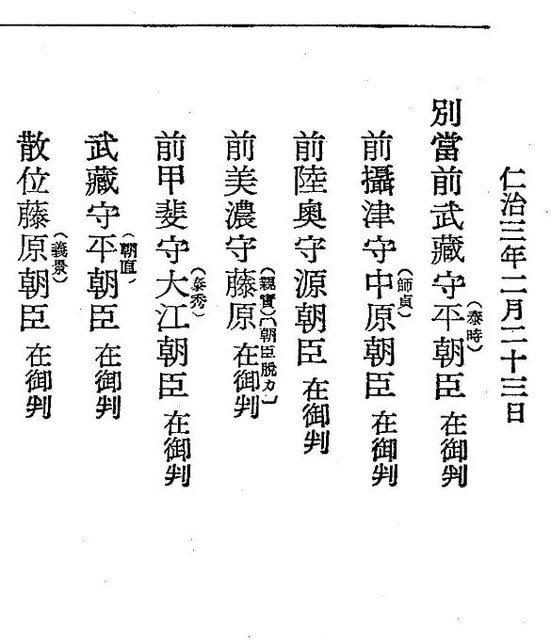

小出能綱は1200年代である。

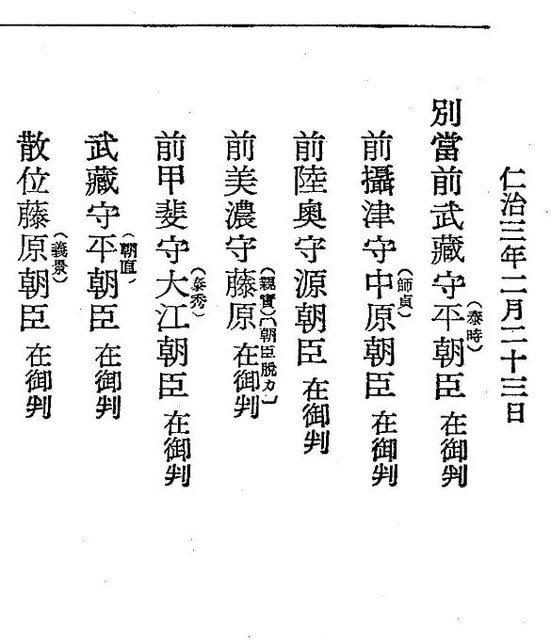

中原氏を入れて5つの名を名乗っていたことになるのであろうか。

しかし、小出氏が二階堂氏であるという事は、元は工藤氏なので、大きく分けると中原・藤原・工藤氏の三つとなりそうである。

このように、隠れた中原氏も多いのではないだろうか?

九里氏も、元は近江国の中原氏であったわけで、其々の管轄する土地の名を冠していったとすると、もうわからないくらい「隠れ中原氏」も多いのかもしれない。

建長三 小井弖能綱、伊那郡小井弖・二吉両郷の地頭職等を子師能に譲る、、、とある。

そして鎌倉幕府からの誘いで何度も「垸飯」を行っているようである。

小出氏

小出氏の出自は、『藩翰譜』などでは藤原南家二階堂氏の流とされ、本貫の地は信濃伊那郡小井弖郷(小出郷)とされる。安土桃山時代、江戸時代に大名となった小出氏は、上述の小出氏の子孫が尾張中村(現名古屋市)に流れてきたものとされる[1]。他方、『百家系図』では同じ藤原南家でも工藤氏流とされるなど、系図上の流れは二つあり、小出秀政までの系譜も諸説あって定かでは無い。

二階堂行持から始まっている小出氏? 時代が合わないような気もするが。

小出能綱は1200年代である。

中原氏を入れて5つの名を名乗っていたことになるのであろうか。

しかし、小出氏が二階堂氏であるという事は、元は工藤氏なので、大きく分けると中原・藤原・工藤氏の三つとなりそうである。

このように、隠れた中原氏も多いのではないだろうか?

九里氏も、元は近江国の中原氏であったわけで、其々の管轄する土地の名を冠していったとすると、もうわからないくらい「隠れ中原氏」も多いのかもしれない。