武功夜話二巻 吉田蒼生雄全訳 新人物往来社

p.186

前野氏、家伝記写しの事

一、家伝記ならびに五十桜記

右家伝書、五十桜記と蝕のため(「と」はどうも虫食いの意味らしい)損耗甚しき故をもって、尾州前野郷由緒書と相改め、

遠祖高長以来、尾張国小弓庄相伝の知行地相記し置く者なり。

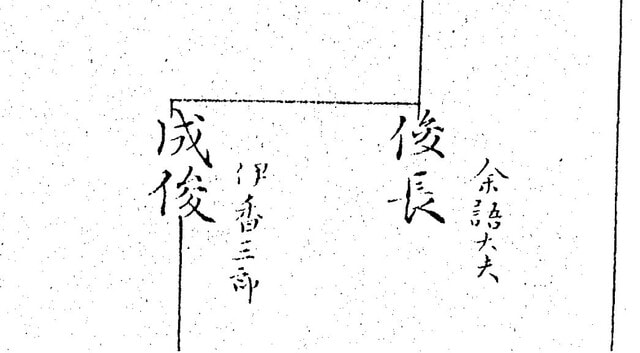

一、元祖三位高長の嫡子(前野高長の嫡子)

滝口右馬助宗長 本地前野郷

尾州丹羽郡小弓庄主譜第の所有地は、すなわち尾張国東上、西条併せ壱条より十三条の田畑、在家等は元祖三位高長重代の所領地なり。

右は古証文等と蝕のため相残り候ところの断簡の文書等を取り纏め候。

一、本家の立木田家はその惣領をもって、稲木庄と号するところ明白なり。

右稲木庄十四丞より三十六条、東西合せ二十七条なり。立木田大夫高義の嫡子、立木田高光に至るまで郡司を司る処、承久尾張川の一戦において、故あるをもって宮方に合力ともに相伝の所領地、稲木照、小弓庄を没せられ、六波羅府に嘆願候も未だ赦免を蒙らず候なり。右馬三郎時綱(前野時綱)の世在所前野郷に蟄居候なり。

一、滝口右馬入道宗安(前野宗安) 右馬寮

尾張国大介職中島左衛門尉の被官となり、先祖伝来相伝本貫の地、尾州小弓庄前野郷を安堵なされ候なり。

一、尾州丹羽郡前野郷御厨建立、入道宗安

前野御厨、二十九町一段大、伊勢外宮権神主禰宜、維時文永二歳。

所領地は、百五十八町一段大。

一、入道宗安嫡子、前野右馬三郎時綱、前野を号す。天満宮を勧請。

一、右馬三郎時綱の所領地

一、尾州丹羽郡稲木庄の内、前野郷外十二ヶ村、十七条桑原まで。

一、前野郷古川筋東より、西は下津、大介川を越え妙興寺、井村筋散在まで。

一、中島郡の内、井郷■■(不明)、妙興寺散在、砥塚、西井之口郷、暗水里まで。

一、中島郡の内、合わ四十四町。

川内、板倉郷、荒野二十五町、これは与分。

野笙(野府の事)、高野島、荒野十九町。

右荒野は馬飼地なり

一、板倉四郎右衛門行記

板倉四郎右衛門、大日を勧請すこの人なり。

この人は越後国頚城郡板倉郷の住人、滝口入道宗安ともに尾州前野郷へ罷り来たり候。

(越後の板倉郷と云えば、親鸞の妻であった在京の豪族三善為教の娘である「恵信尼」の里でもある。)…私的memo

一、吉田四郎右衛門宗吉、尾州中島郡河内、板倉郷、野笙郷を興し候なり。

右は五十桜記に記す。

宗吉は、兵庫助義氏(前野義氏)の嫡子四郎右衛門という、吉田を作る始めの人なり。

一、遠祖滝口右馬入道宗安は、右馬寮下司なり、尾張国大介中島左衛門尉の被官と相成り、河内の荒野において馬飼い仕り候なり、これは上郡駒という。

一、遠祖滝口右馬三郎時綱の代、五十桜記写。

弘長元正月、六波羅府より先祖重代の所領地、尾州丹羽郡稲木庄前野郷の本地分、田畑、在家等地頭職合せ領掌の由仰せられ執達候。

一、右六波羅府墨付き書状、足利氏荒城応仁の擾乱の時、家舎、蓮華寺ともに兵火の狼藉のために焼失畢る(おえる)なり。

しかるところ小弓庄は元祖以来の所領地の事、手綴候自明白に候。

一、先祖四郎三郎綱宗の代

斯波武衛様の守護職、織田伊勢守入道常松公、尾州入国の時御召し出しこれあり。相伝の地丹羽郡古川より、中島郡大川介まで、併せ妙興寺散在の田畑に至る。子々孫々違乱あるべからずの旨御下知状あり。

故に相伝の所領地、尾州丹羽郡において十二ヶ村、中島郡において、井郷、妙興寺散在、砥塚西八ヶ村。

===*===

承久の乱の際に一時没収されたが、その後戻ってきたようである。

板倉氏という人物が気になった。三善氏ではないのだろうか?