一昨日、2つの美術館を訪ねた。そのうちの1つは東京都現代美術館。意欲的な企画展が行われていて、年1回ほど気になる展示を観に行く。この日行った『こうふくのしま』は、去年から行きたいと思っていたけど、ついつい予定を差し伸ばししていた。会期末が近づいてきていよいよそれもできないと思い、予定を組んだ。で、映画を観る予定と調整して、同じ日に予定を詰め込むことにした。

まあ、それはそれとして、現代アートとの出会いはその作品が気に入ろうとそうでなかろうと、愉しい。今回見に行った展示会は作風も異なる4人のアーティストの方が参加されていた。すべて気に入ったということはやはりなかったけど、出会えたのは素直に嬉しかった。

ところで、ほぼ同じ期間、同じ場所で開催されていたのが『坂本龍一 音を視る 時を聴く』という企画で、平日に休んで両方観に行ってもいいかなと思ったものの、休暇を取るタイミングを逸したのと、この作品展がNHK『日曜美術館』で紹介されたこともあり、諦めた。昨年秋の田中一村さんの展示会も、先日行った宮脇綾子さんのそれも、紹介されて以降来場者が増えたという。この日も多くの人が坂本龍一さんに会いに来られていた。

これからも気になる企画展を開催してくれることを愉しみにしながら、この日は次の場所へと向かった。

先日、香川県高松市を訪ねたときの動画をアップしました。

気になっていた、東京ステーションギャラリーで開催中の『宮脇綾子の芸術 見た、切った、貼った』を仕事帰りに観に行った。金曜の夜ならと思って行ったけど、一つ不安があった。先日のNHK『日曜美術館』で紹介されたから来場者が増えるのでは…と。で、不安は的中した。まあ、僕もその中の一人ではあるけど。

さまざまな対象を、さまざまな布地などの素材を用いて作品にする。そのめずらしい手法も作品の魅力だけど、その手法が芸術となるには、宮脇さんが対象を見つめ、姿形を正確に捉え、特徴を抽出し自らの作品へとつなげていく。作品とする対象と、端切れなどの画材を、どのように組合せ、どのように配置していくか。その宮脇さんの創作活動により生まれた作品の数々に魅了され、存分に愉しんだ。

そう、デフォルメするにしても、まずはその対象を正確に捉えるところからなんだろう。それは、仕事にも通じる…なんて、また仕事のことを考えてしまっていた。まあ、仕事ではものごとを上っ面だけで捉えてわかった気になってしまうことも少なくないけど。

ものごとの本質を見極めるというのは簡単ではない。けれども、そのことを通じてかけがえのないものが得られると思う。すべてについてではなくても、大切だと思う対象についてはそんな気持ちで見つめていきたい。

東京都美術館で開催されていた『Walls & Bridges 世界にふれる、世界を生きる』、その最終日に会場を訪れた。

先日、朝の散歩途中に入口に掲示されていたポスターの、黄金色に輝く銀杏の葉ではしゃぐ子どもの写真に目が留まり、そして、そこに添えられた「壁は橋になる」という言葉が気になって、午後半休を取って来ようかとか考えていたものの、結局この日になった。

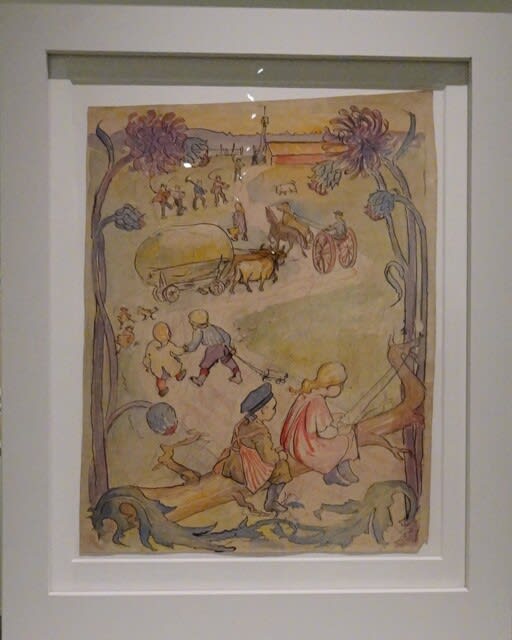

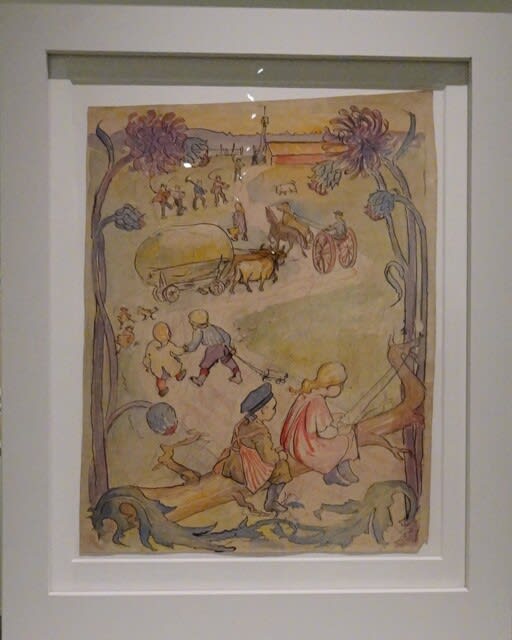

セレクトされた5名のアーティスト…と言っていいのか…それぞれが、あるきっかけで創作を始められたというエピソードが、それぞれの作品の展示に先立ち紹介されていた。その紹介文を読みながら、一人ひとりの人生をほんの少し想像してみた。

ある日、入所した老人ホームで園長から画材をプレゼントされたことをきっかけに絵を描き始めた人。

戦地で行方不明となった夫に、ダムに沈みゆく故郷の姿を伝えようとカメラのシャッターを押し続けた人。

家事や育児に追われながら、家族が寝静まった夜に広告のチラシの裏などに絵を描いた人。

ナチスの強制収容所に送られ、多くの人を見送った後に解放され、美術を学び創作を続けた人。

同じくナチスの強制収容所に送られるも脱走に成功し、各地を転々として辿り着いたニューヨークで困窮の中で手にしたカメラで映像を残した人。

「アーティスト」という言葉を言い淀んだけれど、彼ら・彼女らはその創作において間違いなくアーティストだと言える。そして、その作品はそうしたバックボーンを抜きにしても、観る者の心に迫ってくるものだった。

それでもやはり、それぞれの人生を想う。

最近は仕事に疲れ、テレビの前で居眠りしてしまうことも少なくない。50の手習いで始めた動画編集も最近はすっかりサボってしまっている。そして、このブログも…

いや、時間がないわけではない。表現したいと思う対象が見つからないのも、それを考えていないからだけなのかもしれない。彼らに比べれば断然恵まれた環境にいる僕だけど、創作に対する意欲は足元にも及ばない。

そんなことを思えたことも、この展示会の最終日に来ることができたからだと思う。

「時間があれば…」という言い訳に、往きに歩いてきた途中で見かけたこの言葉が浮かんだ。

You’ll never find a rainbow if you’re looking down.

孤独ではないものの、心は孤独を感じる中、坂本九さんの歌を口ずさんでみたくなった。そして、壁を橋に変えてみよう。今でなくてもいい。いつかきっと。

先日、千葉市美術館で開催されている「田中一村展」を鑑賞した。

田中一村の名を知ったのは確か、榎木孝明さんが一村を演じた映画「アダン」がきっかけだった。映画は観ていないけれども、なぜか印象に残った。改めて検索してみると、木村文乃さんはオーディションを経てこの映画のヒロインとしてデビューしたそうだ。

話が逸れたが、正直なところ、僕は田中一村については「奄美大島の画家」程度の知識しか持っていなかった。それでも、テレビなどを通じて目にした彼の作品に強い力を感じた。「日本のゴーギャン」と呼ばれることも知らなかったくらいだけど、南国の木々や鳥、そして海を描いた作品は、その言葉を裏付けるものだと思った。

さて、千葉市には伯母が住んでいて、生前は定期的に訪ねていた。自動車に乗るようになってからは自宅と伯母の家を往復するだけで、千葉の街を歩くことはほとんどなかった。その伯母も亡くなって10年以上経ち、すっかり縁遠くなった。

京成線の千葉中央駅から美術館通りをまっすぐ進み、目的地の美術館に向かう。もともと道沿いには店が多くない上に、今の状況を受けてか土曜日だからか、街は閑散としていた。それでも美術館の展示室には、密とまでは言えないものの、この状況にしてはお客さんが訪れていた。そのうちの一人が僕であることは棚に上げて。

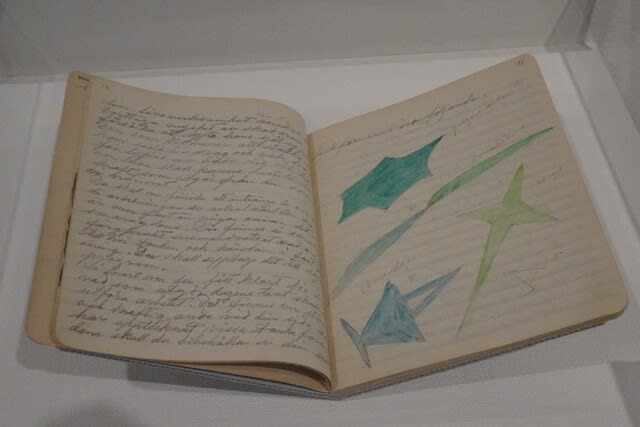

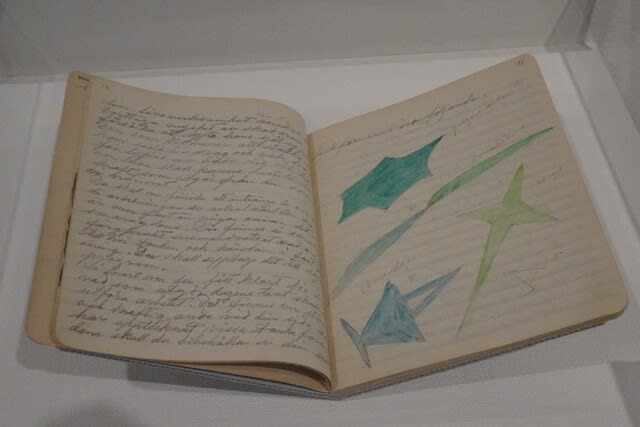

展示は、幼少期から晩年までの生涯をフェーズに分け、その作風の変遷を紹介していた。幼い頃から周囲に絵の才能を認められていたものの、画家として評価されたのは亡くなられた後だったそうだ。賞を逃して作品を自ら葬り去ったというエピソードに、彼のプライドの高さを思った。

50歳を過ぎ、どのような思いで奄美大島に渡ったのだろうか。紬工場で働き得たお金で暮らし、また絵を描くという暮らしの中で、彼にとっての労働とは単にお金を得るための手段でしかなかったのだろうか。そして、紬工場を辞めてのちに色紙に綴った「もう永久に工場で働くことはありません 絵だけを楽むことになりました」という言葉を噛み締めながら、展示会のポスターなどに使われた「アダンの海辺」という作品に向かい合う。近づいて目を凝らすと、日差しを受けて淡く光る雲と、きらきらと輝く浜辺の砂に目を奪われる。彼自身もそこを描き切ったという思いがあったようで、その思いを感じられたことが嬉しかった。そして、しばらく絵に向き合っていると、涙が溢れてきた。僕も、母親と暮らしてはいるけど、いつも孤独を感じている。その孤独を、南の島で独り絵を描く田中一村に重ねてのものだったのか。

いつか僕も、ほんとうに独りになる。その身軽さとその寂しさとを天秤にかけても仕方ないけど、その日が訪れた時、僕には描く絵が、綴る言葉があるだろうか。「忙しい」という言い訳を意地とともに封印し、少しずつでも興味の先に手を伸ばしていこうと改めて思いながら、家路についた。

子どもの頃、PARCOのコマーシャルを視ては「意味が分からない」という思いを抱いていた。 けれども、その意味の分からなさも含め、その魅力に惹かれていた。

年末の忙しい中、半日休暇をもらい東京都現代美術館を訪れた。

実を言うと、間もなく閉館となる原美術館に行こうと思っていたけど、予約が必要な上に、すでにその予約も取れない状況になっていた。

そんな中、ふとこちらで開催されている展示会を知り、やはりこちらも予約が必要とのことで日時指定のチケットを確保した。

「石岡瑛子 血が、汗が、涙がデザインできるか」

この、強烈なインパクトを持ったタイトルに誘われたと言っていい。

石岡瑛子さんについて、僕はそのお名前を目にし聞いたことがあるくらいだったけれども、資生堂やPARCO、角川書店など、広告を通じてアートやカルチャーを体現していた企業で、まさにその時代を支えていた方だと知り、興味が膨らんだ。

展示会は 、

1 Timeless:時代をデザインする

2 Fearless:出会いをデザインする

3 Borderless:未知をデザインする

と、彼女の活躍を3つの時期・ジャンルに分けて構成している。

男性と伍して仕事をしたいという強い意志を示して資生堂に入社し、同社の広告制作に携わる中で、時代を切り拓く様々な作品を送り出した。そして、その作品が次の出会いに、そして未知のジャンルへの挑戦に繋がっていくのを、余すところなく紹介している。

僕の母より1つ下ということで、当時の女性が置かれた状況をはっきりとではないけど想像できる。

「人脈を広げる」という言葉があるけど、彼女が得た出会いはその言葉とは対極のものだと思う。 人脈を広げるためには、時に相手に対し妥協も必要な時がある。僕も時にその場に流されてしまうけど、強い思いを持っているものに対してそれはできないし、したくない。

彼女が作品の校正戻しに書き込んだ様々な指示を見て、ディテールに拘る姿勢と、それが彼女の作品を今も輝かせているのだと知った。そして、その輝く作品がまた次のオファーに繋がっていったのだと。

彼女がディレクションされたマイルス・デイヴィスのアルバムジャケットは、その校正戻しと実際のジャケットの双方の展示を見比べて、彼女の拘りを、そして「神は細部に宿る」という感覚を味わってほしい。

展示を観た翌日、ふと、意欲的に活躍された彼女が自分を奮い立たせる姿を想像した。 そんなことがあったとしても、気の置けない人にしか、いや、もしかしたら誰にも見せなかったのかもしれないけど。

なぜそんなことを想像したのかも分からないし、実際にそうだったかどうかどちらでもいい。ただ、彼女の作品を観て自分がそう感じたことが大切なのだと。

今回、PARCOのCMに込められた思いに触れ、子どもの頃に感じた魅力について腹に落ちた感じがした。まあ、それが正しいとすると大人びた子どもだったということかな。

図録は来月に発売されるとのことで、この時に感じた思いを後日改めて噛み締めたい。

そして、この記事を書きながらこちらのページを見つけた。

石岡さんの著書に携わられた筆者の方の想いに眼を潤ませた。

また、こちらの記事では一部の展示を写真で紹介されている。

「忙しい」を、そして「年齢」を言い訳にせず、これからも様々な物、事、そして人に対し意欲的に向き合っていきたい。

この日の動画はこちら