今日は「オーディオ」

レコード再生の「カートリッジのリード線交換」について少しだけ書いてみた。

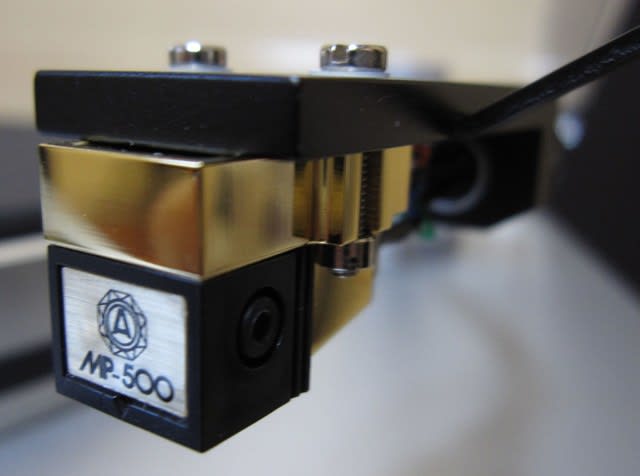

NAGAOKA MP-500(MM)

メインで使用しているカートリッジではないが、せっかく購入したのでたまに交換して聴いている。

しかし、メインで聴いている

「オーディオテクニカのカートリッジAT150ANV」(VM型カートリッジ創立50周年記念モデル)のような全ての帯域でパンチがあり、楽器の音質感がなんとも言えないように出てくれない。

少し太い音質。低音に実態感がある。

良く言えば中域にパンチがある。

MP型にはエネルギー感がある。

クラシック向きか?

AT150ANVの仕様

VM型(MM型と同じ)

ボディは純チタン削り出し、制振材料ネオフェードを搭載

針はマイクロリニア針

カンチレバーはサファイアパイプ

ナガオカのカートリッジは2014年ごろに発売になった。

今はこのような広告を見なくなったので、まだ発売しているか分らない。

MP型カートリッジといってMMカートリッジと同じ。

カートリッジ製造には、かなりの熟練技術がいる。

一度、レコード針が衰退してしまったので製造会社もご苦労があると思う。

今のカートリッジはプレヤーが買えるぐらい値段が高すぎる。作っている人も買えるのかと思う。

最近はオーディオ評論家の中でも良い音がすればMM型やMC型のこだわりをしなくてもいいと言われる。

「MP-500」は最高級品で値段が54,000円だから良心的である。

ヘッドシェルなしで購入したのでリード線はない。

MP-500の仕様

ボディは「削り出しアルミフレーム」

針は「ラインコンタクトチップでダイヤ針」

カンチレバーが「ボロン」

ボロンは最近使えなくなったか?

手に入らなくなったのか?

詳しくは調べていないがそんな記事を読んだことが有る。

オーディオテクニカに付いていたリード線を使っていた。

線が太く少し硬いので、取り付け難い。

「クワトロハイブリットリード線」という。

リード線に

金クラッド

7N-OFC

PCOCC

OFC

をバランスよく配合したリード線。

AN150ANVのカートリッジには相性を追及して作っているので音のバランスも良いのだろう。

「リッツ線」という「ラックスマンのシェル」に付いていたものなので「JELCO製」と思う。

多分、5000円くらいのものだろう。

「フェーズメーション」のCS-1000というヘッド・シェルにもリッツ線が使用されている。

リッツ線とは、絶縁した細い銅線をよりあわせて作った導線。(中には銀線仕様もある)

それに「シルク巻」したものが今回のリード線。

「OFCリッツ線」と思う。

初めこのリード線を見た時、おまけに付いているだけで音の出るリード線とは思えなかった。

糸のようだし、あまりにも細い。

(オーディオ会では太い線が良い音で細い線が悪いと思われがちだが、細い線材で高音質な製品もある)

しかし、今回交換してみて音質が「自然な再生音」とでもいうのか低音に振られていた音がすっきりして聴きやすくなった感じ。

高音もかなりいい音で鳴る。

リード線を交換したら針圧が0.5g軽くなったので、アームの重りも中心よりに設定できるので安定して良い。

まあ、オーディオというものは自己満足なところもあり変わった?良くなった?というのが本当かもう一度前のリード線に交換し聴いて確かめたいのが本音なのだがリード線を取り付けるのに時間と神経を使うのでそれが出来ない!

このカートリッジで久しぶりにビートルズの「パスト・マスターズ」を全曲聴いてみた。

以前とまったく次元の違う音で鳴るので感動してしまった。

(スピーカーはソナース・ファベールAMTIなので余計に今までとは音質が違う)

だから、自分がよしとしてしばらくこのリード線で聴くことにした。

映像分野は4K,8Kと自分が思っているより進化している。

レーザー・ディスク時代でもケーブルを変えると色が良くなるような話があったが、いっきにTVがハイビジョンになったら、もうレーザーディスクがゴミとなってしまった。

そのようにCDを超え、レコードの音質を超えたものが発売になったら、すぐレコード・ブームは終わるかもしれない。

では、また。