今回は「クラシック」

私がクラシックで一番好きな曲!

STRAVINSKY ストラヴィンスキー

「THE RITE OF SPRING(LE SACRE DU PRINTEMPS)春の祭典 」

イーゴリ・ストラヴィンスキー

1882年ロシア、ロモノソフ生まれ~1971年4月6日 ニューヨークにて88歳で生涯を閉じた。

1971年とは、つい最近の事である。

ロシアの作曲家、ベートーヴェンを好んでいた。

3大バレエ音楽

「春の祭典」

「火の鳥」

「ペトルーシュカ」の中の1曲。

「春の祭典」は1931年5月29日、パリのシャンゼリゼ劇場で初演された。

今から87年前のことである。

指揮は、当時まだ38歳のピエール・モントゥーであった。

「春の祭典」の自筆スコア

右上に「LE SACRE DU PRINTEMPS」の文字がある。春の祭典と読む。

不協和音の連続なので、今聴いても強烈なのに87年も前のバレエ音楽ではショックが大きく受け入れなかったのだ。

当時、こんな曲を思いついたストラヴィンスキーは音楽のピカソだと私は思う!

ピカソによりストラヴィンスキーの鉛筆画(1917年)

「春の祭典」では、オーケストラもフルで107名以上の最高に多い楽団員が必要になってくる。

私は、日本のオ-ケストラでは「春の祭典」を聴いたことがない。(TVではある)

指揮も非常に難しいと思う。

下記5種類のソフト(レコード、CD)を聴き比べてみた。

コリン・デイヴィス指揮(1976年盤)レコード

アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団

ピエール・ブーレーズ指揮(1991年録音盤)CD

クリーヴランド管弦楽団

ロリン・マゼール指揮(1980年盤)レコード

クリーヴランド管弦楽団

アンタル・ドラティ指揮(1981年盤)レコード

デトロイト交響楽団

サー・ゲオルグ・ショルティ指揮(1974年盤)レコード

シカゴ交響楽団

第16回 1978年 レコードアカデミー賞 管弦楽曲部門受賞

帯の解説文。

あらゆる音がめくるめくように乱舞する。

1976年 アナログ録音

コリン・デイヴィスは、イギリスの中堅名指揮者。

アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団は、オランダの大管弦楽団。

ベナルト・ハイティンクの指揮でも有名な楽団。

コリン・デイヴィス

イングランド、サリー州、1927年9月25日生まれ~2013年4月14日死去、85歳

帯なし

ジャケットが、バレエ音楽時の写真。

こんなバレエを87年も前に見たらだれでも度胆を抜かれる。

振付は、名舞踏手といわれたニジンスキー

上記の絵は、ニジンスキーの振付(1913年パリ)

よくよく絵を見ると手と足や頭がバラバラに描いてある?

ひょっとすると、それだけ奇妙なバレエ音楽ということを表していたのかな。

裏ジャケットのライナーノート。

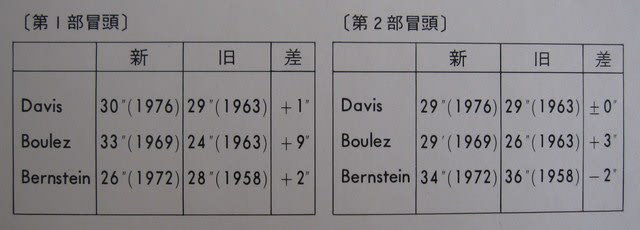

解説にデイヴィスとブーレーズとバーンスタインの演奏時間比較表がある。

あまりに冒頭の時間なので、私には調べられなかった。

デイヴィス 1963年と1976年(今回のLP)の比較。テンポが遅くなっているかほとんど同じ。

ブーレーズ 1963年と1969年の比較。(1969盤はレコードアカデミー賞を受賞)

テンポが大変遅くなっている。(1991年録音が後に3回目がある、今回のCD)

バーンスタイン 1958年と1972年の比較。テンポが速くなっている。(私は聴いたことがない)

レコードが輸入メタル原盤を使用しているので高音質。

やはり、カッティングは現地の技術者がした方が音は良い。

中古レコード購入時で「輸入メタル原盤使用」という文字を探すと良い。

PHILIPSのレコードやLONDON RECORDは、グラモフォンより音が良いレコードが多い気がする。

ジャケットに日本盤品番X-7783と原盤品番9500-323が書いてある。

レーベルに原盤品番9500-323-1Yとある。

レコードに原盤品番AA 9500-323-1Y3と刻印がある。Y3とは何か?

肝心の演奏と音質であるが、これがなかなか良いのだ。

以前の装置では、なかなかソナス・ファベール AMTI(スピーカー)のような鋭い金管楽器と大太鼓の重低音が生々しい音では出なかった。(以前も重低音は出ていた)

このデイヴィス盤の特徴は「タムタム」の音が他のソフトよりはっきりジャ~と左側から鳴る所だ。

他の盤もタムタムは鳴ってはいるがはっきり聴こえない。

この違いは、ミキシングによるものかもしれないと思った。

A面の第1部「大地礼讃」では、カッティング溝が多く取っている。

溝幅が大きいということになる。

後で紹介するレコードのカッティングを比べて見てほしい。

ピエール・ブーレーズ(1991年録音盤)

クリーヴランド管弦楽団

「アートン樹脂仕様」のCD。

日本合成ゴム㈱によって開発されたもの。光の透過率が高く、光学的歪が小さい。

耐熱性が高く変形しにくく、硬度が高くキズが付きにくい。コストがあまり高くつかない。

今でいうと「SHM-CD」と同じようなもの。しかし、今「ARTON」仕様のCDなんてあるのかな?自然消滅?

「プラチナCD」というものは今どうなったの?

ピエール・ブーレーズ

フランス、モンブリゾン、1925年3月26日生まれ~2016年1月5日死去、90歳

「ペトルーシュカ」と「春の祭典」の2曲入っている。

デジタル録音。

このピエール・ブーレーズ(1991年録音盤)クリーヴランド管弦楽団盤が名盤と思っていた。

テンポ、リズムは模範的に良いと思う。

重低音は出るのだが、今回の比較でこの盤があまり高音質でないと感じてしまった。(この盤のみCDだからかな?)

しかし、演奏は名盤。

ピエール・ブーレーズ(1991年録音盤)クリーヴランド管弦楽団は、エソテリックからSACD盤が出ている。

曲は「春の祭典」と「火の鳥」になっている。「火の鳥」は4D録音。

帯の解説文。

豊かな響きがリスニングルーム一杯に鳴り渡る充実感。

この盤のCD層で比較したが、「アートン盤」よりすっきりした音で楽器がはっきりしていると感じた。

やはり、新しいリマスターの方が音は良いということになる。

エソテリックSACDのジャケットがなぜ「火の鳥」のジャケットのみなのだろうか?

曲は何と言っても「春の祭典」の方だと思うのだが。

たぶん、「春の祭典」のジャケットは上記で紹介したブーレーズの写真なのでジャケット的に面白くなかったのだろう。

ロリン・マゼール指揮(1980年盤)

クリーヴランド管弦楽団

「テラーク」のデジタル高音質録音盤。

帯の解説文。

めくるめく音彩と絶妙のアンサンブル

マゼール快心の名演奏!

ロリン・マゼール

フランス、パリ(アメリカ出身)、1930年3月6日生まれ~2014年7月13日死去、84歳

このテラーク・レコードのバスドラムはすごい!

リスニング・ルームが映画館の重低音のように身体に振りかぶってくる。

カッティングが通常の溝より凸凹が大きい。

A面 カッテイング長さは、普通である。

音が良かったので今までこのレコードを一番に聴いていたが、スピーカーをAMATIに交換してから今回の比較試聴したら、どのレコードも高音質で鳴るようになったので他の盤も好きになってしまった。

演奏もマゼールは、解釈が標準的でよろしい。

音も高音質であるがやはり「タムタム」がはっきりしないのが惜しい。

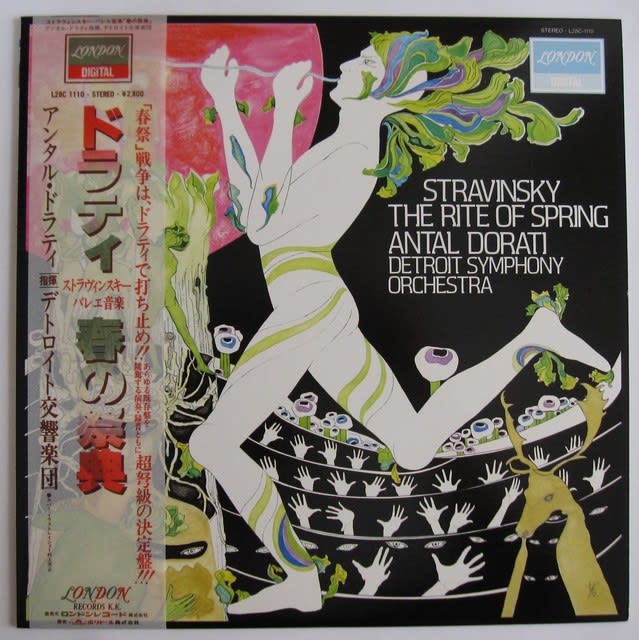

アンタル・ドラティ指揮(1981年盤)

デトロイト交響楽団

第20回 1982年 レコードアカデミー賞 管弦楽曲部門受賞

帯がトレッシングペーパーのように透けていてなかなかデザインが良い。

ジャケットのイラストは、村上芳正さん。

帯の解説文。

「春祭」戦争は、ドラティで打ち止め!

あらゆる既存盤を陵駕(りょうが)する演奏・録音ともに超弩級(ちょうどきゅう)の決定盤!!!

かなり速いテンポで進んでいく。

これも、なかなか面白い解釈だ。

これでもか!という迫力のエネルギーを感じる。

遅い場面もあり、ダイナミックに仕上がっている。

A面に入っている、鈴(リン)のような楽器がはっきりと録音されている。

チー~チー~という音が飛び出てくる!

この盤だけだ。

さすが、デジタル録音なので各楽器が明確に分る。

バスドラムやコントラバスも重低音で入っている。

名録音、名演奏と改めて思った!

アンタル・ドラティ

オーストラリア、ハンガリー、1906年4月9日生まれ~1988年11月13日死去、82歳

デジタル録音

A面カッテイング溝が大変少ない。

良い方に解釈すれば、外側カッティングがしてあるとも思える。

どちらが音に良いかな?溝幅を大きくした方が良いと私は思ってしまう。

サー・ゲオルグ・ショルティ指揮(1974年盤)

シカゴ交響楽団

アナログ録音

帯の解説文。

鮮烈!!ついにやったショルティとシカゴ響

クラシック界をリードするショルティの空前絶後の最新録音

「STEREO SOUND」でSACDやDSD11.2MHzで発売されている名盤。

今回、レコードを試聴したらかなり高音質で聴けたので、あえてSACDはいらないかもしれない。

DSD11.2MHzは、マスター・テープにかなり近い音らしい。

サー・ゲオルグ・ショルティ

ハンガリー、ブタペスト、1912年10月21日生まれ~1997年9月5日死去、84歳

両面写真ジャケットになっている、かっこいいレコードである。

デッカ・レコードの名録音とされている。

「コクトー」の描いたストラヴィンスキー(1931作品)

カッティング・マシンが「SX-74Mr-V」である。

また、ハーフ・スピード・カッティングなのだ!

SX-74の特徴説明

ショルティ盤のA面カッティング長さは、大きく溝幅を大きく取っているタイプである。

ショルティが1994年に来日したチラシが出てきたので紹介する。

来日から3年後に亡くなっていることになる。残念。

1994年頃からもうS席は28000円もしている。

ウイーン・フィルハーモニーだから高いのかな?

名古屋公演は、Bプログラムで

「R.シュトラウスのティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」

「ベートーヴェン 交響曲第7番」

が聴けたのだ。

今回に5種類のソフトを改めて試聴してみた結果、どれも高音質で再生されたのに驚いた。

これは、当然「ソナス・ファベールのスピーカー AMATI」に交換したからということは言うまでもない。

それで、ざっと点数をつけてみた。演奏時間も比べた。

コリン・デイヴィス指揮(1976年盤)

アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団

演奏95点、録音95点

A面 16分21秒 B面 18分25秒

アンタル・ドラティ指揮(1981年盤)

デトロイト交響楽団

演奏92点、録音95点

A面 15分55秒 B面 17分44秒

ロリン・マゼール指揮(1980年盤)

クリーヴランド管弦楽団

演奏90点、録音90点

A面 15分46秒 B面 17分44秒

サー・ゲオルグ・ショルティ指揮(1974年盤)

シカゴ交響楽団

演奏90点、録音90点

A面 14分40秒 B面 17分18秒

ピエール・ブーレーズ指揮(1991年録音盤)

クリーヴランド管弦楽団

演奏95点、録音85点

A面 15分55秒 B面 17分27秒

今回は、コリン・デイヴィス盤が1番高音質で演奏も良かった気がした。でも、テンポ・スピードの速いドラティ盤も迫力があり捨てがたい。初めは、ブレーズが1番と思っていた。

音楽の再生で、音が良くなるとその演奏も良く感じる傾向があると思う。だから、ブーレーズの表が下がったのだろう。

演奏時間の比較は、おかしなものでドラティがすごく速く聴こえたのに時間的にはショルティの方が短いくなっている。

たぶん、ある楽章では速くても他の楽章では遅いのかもしれない。一概に演奏時間だけでテンポが速い、遅いは評価できないということが分った。

今回の試聴で他の演奏者のものが聴いてみたくなった。

また、今回の指揮者が全員他界したのを思うと切なくなってきた。

人間はいずれ順番で亡くなっていく運命なのかもしれない。

では、また。