昨年秋(2015/11/28、土)、お堂や仏像ではなく紅葉目当てに奈良県宇陀市の室生寺を訪れました。地図を見れば、近鉄・室生口大野駅から室生寺まで「東海自然歩道」が通っている。ウォーキングを兼ね、バスでなく自然歩道を歩いて行きました。結果からいえば、東海自然歩道でなく車道を歩くべきでした。東海自然歩道は杉木立と雑木林で囲まれ景観ゼロ、そしてゴロ石とぬかるみで疲れ果てた。帰りのバスで見ると、室生川に沿った車道には整備された遊歩道が設けられ、各所に紅葉の楽しめる場所が見受けられました。

紅葉も綺麗だったが、参道脇に群生している石楠花(しゃくなげ)が気になった。そこで今度は石楠花目当てに今年の春(2016/4/26、火)に再訪しました。この時は往復ともバスを利用。

★主に秋の写真を使っていますが、春の写真には(春:2016/4/26)と明記しています。

大野寺と弥勒磨崖仏

(写真は近鉄大阪線・室生口大野駅前の広場、2015/11/28日)

(写真は近鉄大阪線・室生口大野駅前の広場、2015/11/28日)大阪・近鉄上本町駅7時51発急行に乗り、9時に大野駅に着く。室生口大野駅は急行が停車するので、大阪から乗り換え無しに来れる。改札口を出た脇に、小さな案内所があります。係員が常駐されているようなので、不明なことを訊ねたり、資料・地図などを入手できます。

少し下った駅前広場には室生寺行きのバスが待っててくれています。バスを利用すれば15分程ですが、快晴の秋日和なので東海自然歩道を歩くことに。大野の町を抜け、左奥の山中に入って行く。

バスで行く場合、駅前で乗るよりは、歩いて5分ほどの大野寺と弥勒磨崖仏に寄って、そこのバス停を利用するのが良い。ここの弥勒磨崖仏は必見です。帰りに寄るなら別ですが。

ここのバス停は公園風になっており、トイレや休憩所が整い、室生川とその対岸の弥勒磨崖仏を鑑賞できようになっている。

バス停から室生川越しの対岸を見れば、緑の樹木の間に白っぽい岩壁がはっきり見える。これが弥勒大磨崖仏(みろくだいまがいぶつ)です。このあたりは室生山火山群で火山岩による巨石が数多く、切り立った大岩壁が見られる。大岩壁で知られる名勝・香落渓も近い。

弥勒大磨崖仏は、高さ30mをこす岩壁を削り磨き上げ、そこに13.8mの光背を彫り窪め、内部を平滑になるように磨き、11.5mの弥勒仏の立像を線刻したものです。「大野寺石仏」の名称で国の史跡指定を受けている。

弥勒大磨崖仏は、高さ30mをこす岩壁を削り磨き上げ、そこに13.8mの光背を彫り窪め、内部を平滑になるように磨き、11.5mの弥勒仏の立像を線刻したものです。「大野寺石仏」の名称で国の史跡指定を受けている。鎌倉時代初期の承元元年(1207年)に彫り始め、承元三年に完成し後鳥羽上皇臨席のもと開眼供養が行われたという。製作者は諸説あるが、「宋から来日した石工・伊行末(いぎょうまつ/いのゆきすえ)の一派と考えられている」(wikipedia)。彫像にあたっては、笠置寺の本尊として笠置山の山中に彫られていた弥勒像の下図を元に模刻したそうです。元になった笠置山の弥勒像は、後鳥羽上皇を追った北条軍によって火にかけられ焼失してしまい、現在目にすることはできない。

「石仏は岩盤からの地下水の滲出等で剥落の危険があったため、1993年から1999年にかけて保存修理工事を実施。岩表面の苔類の除去や地下水の流路を変える工事などが行われた」(Wikipediaより)。この修理のため、以前よりは線刻がはっきり見えるようになったという。そうはいっても白い岩壁への線刻なので、双眼鏡で見るでもしない限り、仏像の姿を明瞭に把握しにくい。西面しているので、西日の当たる夕方がはっきりと線刻が見えるそうでが、私が訪れたのは朝の9時でした・・・。

車道と室生川を挟み、弥勒磨崖仏と対面するように位置しているのが大野寺(おおのじ、おおのでら)。古くから室生寺の末寺で、室生寺への西からの入口に建つので「室生寺の西門」と呼ばれていた。

寺の大野寺縁起によれば「白鳳九年(681年)に役の小角が開き、天長元年(824年)弘法大師室生寺開創のとき、西の大門と定め一宇を建て、本尊弥勒菩薩を安置して慈尊院弥勒寺と称しました。その後地名を名付けて大野

寺と称すと伝えます」。役行者と弘法大師に関係付けるのはよくある話しですが・・・。真言宗室生寺派の寺院で、山号は楊柳山。

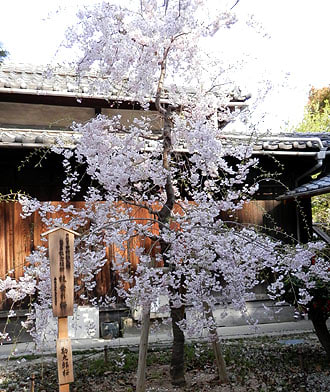

大野寺は枝垂桜の名所として知られている。広くはない境内ですが、樹齢300年を超える枝垂れ小糸桜が2本、他にも樹齢100年の紅しだれ桜30本が、春には咲き誇るそうです。本尊の木造弥勒菩薩立像(秘仏)ですが、本当の本尊は対岸の弥勒石仏かも。弥勒大磨崖仏が一番よく見える境内の場所に遥拝所が設けられ、道と川を挟んだ向こう岸の弥勒大磨崖仏を拝むようになっています。

東海自然歩道

室生口大野から東海自然歩道で室生寺までは約6km。大野寺を9時20分に出て山中へ向かう。横を流れるのは室生川で、大野寺近くで室生ダムからの流水と合流し宇陀川となる。名張市周辺で名張川と名を変え、梅林で名高い名勝・月ヶ瀬を越え木津川と合流し、さらに南山城の山崎あたりで淀川へ流れ込み大阪湾へ注ぎ込む。

宇陀川の渓流を眺めながら車道脇のよく整備された歩道を歩く。国道165号線の高架橋を潜り進むと、紅い欄干に「むろうじおおはし」と書かれた大きな橋を渡る。下は室生ダムから放流される川です。

「むろうじおおはし」を渡り10分ほどあるくと、また紅い橋「いちのわたりはし」が現れます。その先に「東海自然歩道 室生寺まで約4.4km」の標識が建てられている。ここが室生寺へ通じる東海自然歩道の入口のようです。大野寺から徒歩20分位でしょうか。

「むろうじおおはし」を渡り10分ほどあるくと、また紅い橋「いちのわたりはし」が現れます。その先に「東海自然歩道 室生寺まで約4.4km」の標識が建てられている。ここが室生寺へ通じる東海自然歩道の入口のようです。大野寺から徒歩20分位でしょうか。帰りのバスの中で気づいたのだが、ゴロ石とぬかるみで歩きにくい東海自然歩道よりはバス道を歩いたほうが良かったんじゃないかと。バス道の脇には幅広く整備された遊歩道が設けられていた。室生川の渓流が寄り添い、所々紅葉の美しい箇所もある。車も少なく、東海自然歩道より距離も短い。紅葉シーズンに限っては東海自然歩道に入らないで、そのままバス道を歩くほうが良いと思う。

東海自然歩道へ入ると杉が林立し薄暗い。この辺りはまだ平坦で、道幅も広くハイキング気分で歩けます。数人のハイカーを見かけた。

一本道で紛らわしい分かれ道はないが、入口から20分くらいの所に分岐する箇所がある。真っ直ぐ行かず、右側の狭いほうの道に入って行く。標識が建てられているので間違うことはないと思うが。「室生寺 4.0km」とあります。

道幅は少し狭くなってくるが、杉木立の間を傍の小川のせせらぎを聴きながら気分よく歩ける。まだ平坦な道が続く。

やがて道幅はさらに狭まり、坂道となってくる。山道らしくなってきました。そして散乱するゴロ石を踏みながら歩かなければならない。コブシから人頭大位までの苔むしたゴロ石が転がっている。足場は最悪です。山中に浸み込んだ雨水が流れ出しているのか、地面はぬかるんでいる。ぬかるみを避けようとゴロ石の上を踏むと、苔でツルッと滑る。何度か転びそうになった。ぬかるみと落ち葉で足を滑らせ、ゴロ石につまずく、水たまりもある・・・、散々な自然歩道でした。かって女人達もこんな道を歩いたのでしょうか。10時20分、「室生寺 3.1km」の標識が。

酷い「東海自然歩道」と思いながら耐えていると、「室生寺 1.8km」の標識が現れた。10時55分です。ここが門森峠のようで、ここからは室生の里まで下り坂です。ようやく悪路から解放されたようです。ここまで見晴らしも効かず、紅葉など一度も見かけなかった。

室生山上公園「芸術の森」と室生の里

下りはゴロ石もなく、落ち葉を踏みしめながらスイスイ降れる。杉林に囲まれた東海自然歩道を抜けると、やがて木立の間から建物が、そして広場が見えてきた。こんな山奥なのでゴルフ場かな?、と思った。しかしこれはれっきとした公園なのです。その名は「室生山上公園 芸術の森」。古刹・室生寺近くの山中に”芸術の森”、なんとも違和感を感じます。入口にあったパンフレットには「公共事業とアートの融合を目指し」とある。”公共事業とアート”、これまた???な組み合わせです。

下りはゴロ石もなく、落ち葉を踏みしめながらスイスイ降れる。杉林に囲まれた東海自然歩道を抜けると、やがて木立の間から建物が、そして広場が見えてきた。こんな山奥なのでゴルフ場かな?、と思った。しかしこれはれっきとした公園なのです。その名は「室生山上公園 芸術の森」。古刹・室生寺近くの山中に”芸術の森”、なんとも違和感を感じます。入口にあったパンフレットには「公共事業とアートの融合を目指し」とある。”公共事業とアート”、これまた???な組み合わせです。調べてみました。元々、この一帯は棚田などの田畑だったが地すべりの危険があった。直ぐ下は室生寺のある室生の里です。そこで奈良県や宇陀市が協議し、地すべり防止を兼ねた公園とすることになった。そこで設計を任されたのが、周囲の環境や景観と同化した屋外作品で知られるイスラエルの彫刻家・ダニ・カラヴァン(Dani Karavan, 1930年~)です。既に日本でも「札幌芸術の森」「霧島アートの森」などを手がけていました。こうして「公共事業とアートの融合」が始まり、2006年3月に完成した。

ダニ・カラヴァンは、岡本太郎風の抽象的・シュール系の芸術家です。パンフを見れば、ここ室生山上公園には「ピラミッドの島」「天文の塔」「螺旋の水路」「波形の土盛」など、なんとも抽象的なオブジェが広い公園敷地に散らばっているだけです。この山中まで足を伸ばし、観覧料400円支払い抽象的なオブジェの意味を感得しようとする人がどれだけいるでしょうか?。外から眺めただけですが、土曜日の昼前なのに誰一人見かけなかった。

室生山上公園から室生寺のある里へ降りていきます。室生の里へ続く降り道も「東海自然歩道」のようで、道標が立てられている。

民宿があったり、軒先で野菜を売っているおばちゃんがいる。車道の整備された現在、この東海自然歩道は室生寺への道ではなくなっている。誰も人影を見かけません。野菜売りのオバチャンも、私を逃さまいと必死です。「帰りに寄るから」と逃れました。

室生川と、川沿いの飲食店、料理旅館や土産物屋などが建ち並ぶ門前町が見えてきました。11時半、腹ごしらえのためよもぎ餅を頬ばりながら室生寺へ。

バス停は写真の左下方向。室生寺入口まではチョッと歩かなければならない。

詳しくはホームページを

西国第十一番霊場は、標高450mの醍醐山の山頂にあり、約2キロ近い山道を40分ほどかけて登らなければならない。西国三十三ヶ所霊場の中でも、最難所とされています。

西国第十一番霊場は、標高450mの醍醐山の山頂にあり、約2キロ近い山道を40分ほどかけて登らなければならない。西国三十三ヶ所霊場の中でも、最難所とされています。 しばらく登ると「醍醐の花見」の槍山案内板に出会う。女人堂から15分ほど登ったところです。ここが慶長3年(1598年)に秀吉が催した有名な「醍醐の花見」のメイン会場「槍山」のようです。下醍醐から槍山に至る両側には畿内より集めた桜の木七百本が植えられ、要所には八軒の茶屋が設けられた。そしてこの槍山にはこの日のために豪華な花見御殿が建てられていた。この花見御殿は、現在三宝院内に「純浄観(重要文化財)」として残されている。女人禁制もなんのその、北政所(ねね)、淀君、その他女房衆を引き連れて登ってきたのでしょうネ。花見御殿で眼下に広がる桜風景や、自ら再興した下醍醐の伽藍や三宝院を一望しながら、女衆に囲まれ宴に酔いしれたことでしょう。

しばらく登ると「醍醐の花見」の槍山案内板に出会う。女人堂から15分ほど登ったところです。ここが慶長3年(1598年)に秀吉が催した有名な「醍醐の花見」のメイン会場「槍山」のようです。下醍醐から槍山に至る両側には畿内より集めた桜の木七百本が植えられ、要所には八軒の茶屋が設けられた。そしてこの槍山にはこの日のために豪華な花見御殿が建てられていた。この花見御殿は、現在三宝院内に「純浄観(重要文化財)」として残されている。女人禁制もなんのその、北政所(ねね)、淀君、その他女房衆を引き連れて登ってきたのでしょうネ。花見御殿で眼下に広がる桜風景や、自ら再興した下醍醐の伽藍や三宝院を一望しながら、女衆に囲まれ宴に酔いしれたことでしょう。 普通、桜といえば下から見上げるのですが、秀吉の花見は山の中腹から見下ろす。

普通、桜といえば下から見上げるのですが、秀吉の花見は山の中腹から見下ろす。 秀吉花見の場所から先へ進みます。勾配のきつい所もなく山登りというほどハードな道ではない。雑木林の中をハイキング気分で登ってこれます。

秀吉花見の場所から先へ進みます。勾配のきつい所もなく山登りというほどハードな道ではない。雑木林の中をハイキング気分で登ってこれます。 九丁の標識の先に小さな祠が見えます。「不動の滝」と書かれ、祠の辺りからチョロチョロと水が落ちている。一休み用のイスも用意され、中間地点あたりなのでここで一服するのに丁度良い。

九丁の標識の先に小さな祠が見えます。「不動の滝」と書かれ、祠の辺りからチョロチョロと水が落ちている。一休み用のイスも用意され、中間地点あたりなのでここで一服するのに丁度良い。

道は下りとなり、数分歩くと十八丁石とトイレが見えてくる。登山中にはトイレはありませんでした。

道は下りとなり、数分歩くと十八丁石とトイレが見えてくる。登山中にはトイレはありませんでした。 上醍醐の境内に入るとまず清滝宮の拝殿に出会うのですが、その拝殿横に寺名の起こりとなった醍醐水の井戸を覆った祠があります。閉ざされているので中は見えませんが、霊水は今も湧き続けているそうです。

上醍醐の境内に入るとまず清滝宮の拝殿に出会うのですが、その拝殿横に寺名の起こりとなった醍醐水の井戸を覆った祠があります。閉ざされているので中は見えませんが、霊水は今も湧き続けているそうです。

醍醐水横の階段を登りきると、広い空き地にでる。この空き地が准胝堂のあった場所で、醍醐寺発祥の地です。

醍醐水横の階段を登りきると、広い空き地にでる。この空き地が准胝堂のあった場所で、醍醐寺発祥の地です。

薬師堂からさらに奥の五大堂や如意輪堂を目指します。ちょっとばかり距離があり、山道を上ったり下ったりしますが、ハイキング気分で歩けます。

薬師堂からさらに奥の五大堂や如意輪堂を目指します。ちょっとばかり距離があり、山道を上ったり下ったりしますが、ハイキング気分で歩けます。

五大堂から如意輪堂・開山堂へ向かう山道の途中で、白河天皇皇后・皇女の上醍醐陵なる標識を見かけました。こんな山頂に陵墓が存在することを初めて知りました。地図などには載っていなかった。陵墓と聞けば、史跡めぐりの習性から訪ねないわけにはいかない。

五大堂から如意輪堂・開山堂へ向かう山道の途中で、白河天皇皇后・皇女の上醍醐陵なる標識を見かけました。こんな山頂に陵墓が存在することを初めて知りました。地図などには載っていなかった。陵墓と聞けば、史跡めぐりの習性から訪ねないわけにはいかない。

大阪(日本橋--北浜)から京阪電車で三条駅下車。同駅と連結している京都市営地下鉄東西線に乗り醍醐駅で下車。大阪からだと1時間半位かかる。6~7年ほど前に一度来ているので、道順はわかっていた。駅を出、地上からさらに上に高架の道が通っており、この道が醍醐寺への最適な道となっている。タイル張りされた広い散策路(駅への住宅路?)を山側へ向かって歩く。快晴の早朝、脇の桜やツツジを眺めながら爽快な気分で歩けます。

大阪(日本橋--北浜)から京阪電車で三条駅下車。同駅と連結している京都市営地下鉄東西線に乗り醍醐駅で下車。大阪からだと1時間半位かかる。6~7年ほど前に一度来ているので、道順はわかっていた。駅を出、地上からさらに上に高架の道が通っており、この道が醍醐寺への最適な道となっている。タイル張りされた広い散策路(駅への住宅路?)を山側へ向かって歩く。快晴の早朝、脇の桜やツツジを眺めながら爽快な気分で歩けます。

三宝院入口に当たる門。三宝院は醍醐寺の塔頭寺院の一つで、永久3年(1115)、醍醐寺第14世座主・勝覚僧正により創建された。鎌倉から室町時代にかけ、幕府と結びつき力を得る。醍醐寺の中でも中心的な塔頭となり、歴代の醍醐寺座主を多く輩出するようになる。しかし応仁の乱(1467-1477)で三宝院も焼失し、廃寺同然となる。これを復興再建したのが豊臣秀吉です。慶長3年(1598)春に催された「醍醐の花見」を契機に、三宝院の伽藍再建が始まり、秀吉亡き後は秀頼によって継続された。

三宝院入口に当たる門。三宝院は醍醐寺の塔頭寺院の一つで、永久3年(1115)、醍醐寺第14世座主・勝覚僧正により創建された。鎌倉から室町時代にかけ、幕府と結びつき力を得る。醍醐寺の中でも中心的な塔頭となり、歴代の醍醐寺座主を多く輩出するようになる。しかし応仁の乱(1467-1477)で三宝院も焼失し、廃寺同然となる。これを復興再建したのが豊臣秀吉です。慶長3年(1598)春に催された「醍醐の花見」を契機に、三宝院の伽藍再建が始まり、秀吉亡き後は秀頼によって継続された。

三宝院の大玄関(重要文化財)で履物を脱ぎ上がります。重要文化財に指定されている「葵の間・秋草の間・勅使の間」横の廊下を直進すれば表書院に突き当たる。表書院は平安時代の寝殿造りの様式を取り入れた桃山時代を代表する建造物とされる。長い縁側には勾欄がめぐらされ三宝院庭園に面している。

三宝院の大玄関(重要文化財)で履物を脱ぎ上がります。重要文化財に指定されている「葵の間・秋草の間・勅使の間」横の廊下を直進すれば表書院に突き当たる。表書院は平安時代の寝殿造りの様式を取り入れた桃山時代を代表する建造物とされる。長い縁側には勾欄がめぐらされ三宝院庭園に面している。

「桜のトンネル」の中ほどに霊宝館がある。醍醐寺には国宝6万9千点、重要文化財6千5百点の寺宝があるという。これらの保存と公開を兼ねて昭和5年(1930)に造られた建物。現在、桜シーズンに合わせ春の特別展が開催されている。拝観料600円。寺宝にはあまり興味はないが、枝垂桜の散り様を眺めるために入ります。

「桜のトンネル」の中ほどに霊宝館がある。醍醐寺には国宝6万9千点、重要文化財6千5百点の寺宝があるという。これらの保存と公開を兼ねて昭和5年(1930)に造られた建物。現在、桜シーズンに合わせ春の特別展が開催されている。拝観料600円。寺宝にはあまり興味はないが、枝垂桜の散り様を眺めるために入ります。

霊明殿の真後ろに、天皇を初め皇室の方々のお墓が並ぶ月輪陵、後月輪陵が位置している。正面拝所には霊明殿右横から入れます。入口の横には、どこの天皇陵にも見られる画一化された宮内庁の制札が掲げられている。しかし、ここの制札は横に長~~く、たくさんの天皇以下皇族の名前が並んでいます(みな知らない方々ばかりで、著名な天皇さんは見当たらないのだが・・・)。影の薄い御名に比べ、「みだりに・・・・宮内庁」のデカイ文字がひときは目立つ。

霊明殿の真後ろに、天皇を初め皇室の方々のお墓が並ぶ月輪陵、後月輪陵が位置している。正面拝所には霊明殿右横から入れます。入口の横には、どこの天皇陵にも見られる画一化された宮内庁の制札が掲げられている。しかし、ここの制札は横に長~~く、たくさんの天皇以下皇族の名前が並んでいます(みな知らない方々ばかりで、著名な天皇さんは見当たらないのだが・・・)。影の薄い御名に比べ、「みだりに・・・・宮内庁」のデカイ文字がひときは目立つ。

泉涌寺の東の山中に第121代孝明天皇の後月輪東山陵がある。直ぐ裏手で近いので訪れてみることに。泉涌寺境内の北側、仏殿の横に守衛所があり、ここから出入りできる。拝観券を見せると再入場もできます。

泉涌寺の東の山中に第121代孝明天皇の後月輪東山陵がある。直ぐ裏手で近いので訪れてみることに。泉涌寺境内の北側、仏殿の横に守衛所があり、ここから出入りできる。拝観券を見せると再入場もできます。

後堀河天皇觀音寺陵からさらに進むと、左側にコンクリートの柵が見えてくる。入いるナ!、という宮内庁の意思表示で、この中に孝明天皇の女御・英照皇太后の御陵「後月輪東北陵」が築かれている。柵に沿って少し進むと広場に出る。

後堀河天皇觀音寺陵からさらに進むと、左側にコンクリートの柵が見えてくる。入いるナ!、という宮内庁の意思表示で、この中に孝明天皇の女御・英照皇太后の御陵「後月輪東北陵」が築かれている。柵に沿って少し進むと広場に出る。

仲恭天皇の埋葬地はどこか?。わずか78日間在位期間で、かつ長い間天皇として認められてこなかった。そうした仲恭天皇については歴史資料も乏しく、ましてや埋葬地など分っていない。晩年は叔父で、東福寺を創建した九条道家の九条殿で過ごしたということから、明治22年(1889)その近辺に円丘墳が築かれた。これが現在の「九条陵」です。

仲恭天皇の埋葬地はどこか?。わずか78日間在位期間で、かつ長い間天皇として認められてこなかった。そうした仲恭天皇については歴史資料も乏しく、ましてや埋葬地など分っていない。晩年は叔父で、東福寺を創建した九条道家の九条殿で過ごしたということから、明治22年(1889)その近辺に円丘墳が築かれた。これが現在の「九条陵」です。

来迎院から元の参道(泉涌寺道)に戻る。10分位歩くと泉涌寺の入口となる大門(重要文化財)にたどり着く。大門には、泉涌寺の山号「東山」(とうぜん)の額が掲げられているところから「東山門」とも呼ばれている。くる。門脇に受付があり伽藍拝観料 500円必要。

来迎院から元の参道(泉涌寺道)に戻る。10分位歩くと泉涌寺の入口となる大門(重要文化財)にたどり着く。大門には、泉涌寺の山号「東山」(とうぜん)の額が掲げられているところから「東山門」とも呼ばれている。くる。門脇に受付があり伽藍拝観料 500円必要。

大門を潜ってすぐの右側(楊貴妃観音堂の反対側)に入っていくと雲龍院があります。右側の門が「勅使門」で、皇族方の出入りだけに使われ普段は閉じられている。近年では常陸宮妃華子殿下がお使いになられたそうです。我々下々のものは、手前の山門から入り拝観料400円支払う。

大門を潜ってすぐの右側(楊貴妃観音堂の反対側)に入っていくと雲龍院があります。右側の門が「勅使門」で、皇族方の出入りだけに使われ普段は閉じられている。近年では常陸宮妃華子殿下がお使いになられたそうです。我々下々のものは、手前の山門から入り拝観料400円支払う。

下り参道の正面に仏殿があり、その東横に「泉涌水屋形(せんにゅうすいやかた)」がある。泉涌寺の名前の由来ともなった湧き水が出た場所です。今も尽きることなく水が湧き出ています。寛文8年(1668)の再建で、間口2間に奥行き1間半の屋形で覆われている。

下り参道の正面に仏殿があり、その東横に「泉涌水屋形(せんにゅうすいやかた)」がある。泉涌寺の名前の由来ともなった湧き水が出た場所です。今も尽きることなく水が湧き出ています。寛文8年(1668)の再建で、間口2間に奥行き1間半の屋形で覆われている。

舎利殿の裏手にはお坊さんの住む本坊と繋がって御座所(ござしょ)がある。御座所とは天皇・皇后をはじめ皇族の方々が訪れた際に休息所として使用した所。現在も皇室や宮内庁の関係者が来寺したときには休息所として使用されているが、普段は一般にも公開されている。

舎利殿の裏手にはお坊さんの住む本坊と繋がって御座所(ござしょ)がある。御座所とは天皇・皇后をはじめ皇族の方々が訪れた際に休息所として使用した所。現在も皇室や宮内庁の関係者が来寺したときには休息所として使用されているが、普段は一般にも公開されている。

京阪・JRの東福寺駅へ戻り、今度は東大路通りを北東へ歩く。泉涌寺道への入口が見えるが、それを通り越し200mほど進むと路傍にクスノキの大樹が見えてくる。ここが新熊野神社です。

京阪・JRの東福寺駅へ戻り、今度は東大路通りを北東へ歩く。泉涌寺道への入口が見えるが、それを通り越し200mほど進むと路傍にクスノキの大樹が見えてくる。ここが新熊野神社です。

新熊野神社から東大路通りを200mほどバックすると、泉涌寺へ通じる道がある。これが「泉涌寺道(せんにゅうじみち)」と呼ばれ、泉涌寺の大門まで500mほど緩やかな坂道となっています。

新熊野神社から東大路通りを200mほどバックすると、泉涌寺へ通じる道がある。これが「泉涌寺道(せんにゅうじみち)」と呼ばれ、泉涌寺の大門まで500mほど緩やかな坂道となっています。

泉涌寺総門の手前にある即成院は、泉涌寺の山内にある塔頭です。

泉涌寺総門の手前にある即成院は、泉涌寺の山内にある塔頭です。 即成院は那須与一ゆかりの寺とされており、本堂裏には与一の墓と伝えられる高さ3メートルにも及ぶ石造宝塔が建っている。与一は、熱心に即成院の阿弥陀さまを信仰していた。そして平家の船上に掲げた扇の的を見事一発の弓矢にて射抜くという武勲を立てた。最終的には即成院の阿弥陀さまの前で亡くなったという。

即成院は那須与一ゆかりの寺とされており、本堂裏には与一の墓と伝えられる高さ3メートルにも及ぶ石造宝塔が建っている。与一は、熱心に即成院の阿弥陀さまを信仰していた。そして平家の船上に掲げた扇の的を見事一発の弓矢にて射抜くという武勲を立てた。最終的には即成院の阿弥陀さまの前で亡くなったという。 総門を入ってしばらく歩くと、右手に悲田院への標識が見える。悲田院とは奈良時代より、仏教の慈悲の思想に基づき、身寄りのない老人、孤児、貧窮者、病者などを収容するの救済のための福祉施設。平安時代にも京に幾つか建てられたという。正保2年(1645)、高槻城主・永井直清が現在地に移建し、如周和尚を迎えて住持としたのが現在の悲田院でとされる。

総門を入ってしばらく歩くと、右手に悲田院への標識が見える。悲田院とは奈良時代より、仏教の慈悲の思想に基づき、身寄りのない老人、孤児、貧窮者、病者などを収容するの救済のための福祉施設。平安時代にも京に幾つか建てられたという。正保2年(1645)、高槻城主・永井直清が現在地に移建し、如周和尚を迎えて住持としたのが現在の悲田院でとされる。

悲田院から泉涌寺参道に戻り、少し歩くと左側に「紅葉まつり」の立て看とともに「頭の観音さん 今熊野観音寺」の標識が見える。緩い坂道を下ってゆくと今熊野川に架かる朱色の橋が見えてきます。橋の名前は「鳥居橋」。朱色の橋といい、”鳥居”という名前といい、まるで神社のようです。古くからこの地には熊野権現社が鎮まっていた名残のようです。

悲田院から泉涌寺参道に戻り、少し歩くと左側に「紅葉まつり」の立て看とともに「頭の観音さん 今熊野観音寺」の標識が見える。緩い坂道を下ってゆくと今熊野川に架かる朱色の橋が見えてきます。橋の名前は「鳥居橋」。朱色の橋といい、”鳥居”という名前といい、まるで神社のようです。古くからこの地には熊野権現社が鎮まっていた名残のようです。 境内に入り杉並木の参道を通り抜けると、本堂へ続く階段前に「子護り大師」像が建つ。子どもの心身健康・学業成就などにご利益があるといわれている弘法大師像です。像の周りには砂が敷き詰められ、「南無大師遍照金剛と唱えながら四国八十八箇所のお砂を踏んでお大師様を廻って下さい」と書かれた札が立てられている。

境内に入り杉並木の参道を通り抜けると、本堂へ続く階段前に「子護り大師」像が建つ。子どもの心身健康・学業成就などにご利益があるといわれている弘法大師像です。像の周りには砂が敷き詰められ、「南無大師遍照金剛と唱えながら四国八十八箇所のお砂を踏んでお大師様を廻って下さい」と書かれた札が立てられている。 本堂の東側に、弘法大師をお祀りしている大師堂があり,その入口階段横に「ぼけ封じ観音」が建てられている。

本堂の東側に、弘法大師をお祀りしている大師堂があり,その入口階段横に「ぼけ封じ観音」が建てられている。 今熊野観音寺から引き返し鳥居橋を渡ると,参道に出る手前に宮内庁書陵部の管理事務所「月輪陵墓監区事務所」がある。その前の道を林の中へ入っていくと来迎院への入り口が見えてくる。

今熊野観音寺から引き返し鳥居橋を渡ると,参道に出る手前に宮内庁書陵部の管理事務所「月輪陵墓監区事務所」がある。その前の道を林の中へ入っていくと来迎院への入り口が見えてくる。 本堂前を奥へ進むと,大石内蔵助ゆかりの含翆軒と含翆庭があります。拝庭料400円払い,中に入る。小さな庭園はこの時期紅葉で色づくが,それ以外熊笹で覆われ,華やかさはない。

本堂前を奥へ進むと,大石内蔵助ゆかりの含翆軒と含翆庭があります。拝庭料400円払い,中に入る。小さな庭園はこの時期紅葉で色づくが,それ以外熊笹で覆われ,華やかさはない。 境内のほぼ中央に二つの巨大な建物が佇む。 東福寺の中心伽藍である本堂(仏殿 兼 法堂)と三門(国宝)です。

境内のほぼ中央に二つの巨大な建物が佇む。 東福寺の中心伽藍である本堂(仏殿 兼 法堂)と三門(国宝)です。 本堂の南には三門(国宝)がどっしりと構える。元応元年(1319)の大火によって失われた後、室町時代初期の応永年間(1394年~1428年)に室町幕府四代将軍、足利義持によって再建された。「三門」とは空門・無相門・無作門の三解脱門のことで、現存する禅宗寺院の三門としては日本最古のもの。国宝になっている。

本堂の南には三門(国宝)がどっしりと構える。元応元年(1319)の大火によって失われた後、室町時代初期の応永年間(1394年~1428年)に室町幕府四代将軍、足利義持によって再建された。「三門」とは空門・無相門・無作門の三解脱門のことで、現存する禅宗寺院の三門としては日本最古のもの。国宝になっている。

本堂や三門の東側の境内を歩いて見ます。こちらには浴室(重文)、五社成就宮、十三重石塔、大鐘楼などがある。

本堂や三門の東側の境内を歩いて見ます。こちらには浴室(重文)、五社成就宮、十三重石塔、大鐘楼などがある。

禅堂内で修行する僧が使用するもので、禅寺には必ず禅堂の隣に用意されていたという。室町時代の建築で、現存するのはここだけで、浴室と共に室町時代の禅僧の生活を知る上で貴重な建物となっている。

禅堂内で修行する僧が使用するもので、禅寺には必ず禅堂の隣に用意されていたという。室町時代の建築で、現存するのはここだけで、浴室と共に室町時代の禅僧の生活を知る上で貴重な建物となっている。 三門前の思遠池の南西角にあるのが勅使門(ちょくしもん)。天皇の勅使をお迎えする時だけに使われる。通常は閉ざされ、開かずの門なのです。天皇の勅使は、この勅使門から入り思遠池中央に架けられた石橋を渡り、三門をくぐって本堂前に進む。

三門前の思遠池の南西角にあるのが勅使門(ちょくしもん)。天皇の勅使をお迎えする時だけに使われる。通常は閉ざされ、開かずの門なのです。天皇の勅使は、この勅使門から入り思遠池中央に架けられた石橋を渡り、三門をくぐって本堂前に進む。

本堂西の日下門から出ると、さらに西の中門まで参道が伸びている。その中ほどに「雪舟寺」として有名な、東福寺の塔頭寺院のひとつ芬陀院(ふんだいん)があります。大混雑の東福寺境内から一歩外れると、訪れる人も少なく、静かな雰囲気になってくる。

本堂西の日下門から出ると、さらに西の中門まで参道が伸びている。その中ほどに「雪舟寺」として有名な、東福寺の塔頭寺院のひとつ芬陀院(ふんだいん)があります。大混雑の東福寺境内から一歩外れると、訪れる人も少なく、静かな雰囲気になってくる。

東福寺境内を西に外れた、京阪電車沿いの本町通り(鳥羽街道)に小さな小さなお寺が在ります。京阪・東福寺駅にも近い。入口は閉められ、誰も振り向かない街中のありふれたお寺に見えます。ところがこのお寺は、東福寺よりも古く大変由緒ある古刹なのです。

東福寺境内を西に外れた、京阪電車沿いの本町通り(鳥羽街道)に小さな小さなお寺が在ります。京阪・東福寺駅にも近い。入口は閉められ、誰も振り向かない街中のありふれたお寺に見えます。ところがこのお寺は、東福寺よりも古く大変由緒ある古刹なのです。

さっき見上げた臥雲橋を、今度は見下ろします。臥雲橋もかなり混雑しているようです。あちこち絶景を見慣れた眼には”絶景”とは感じらませんが、でも綺麗です。

さっき見上げた臥雲橋を、今度は見下ろします。臥雲橋もかなり混雑しているようです。あちこち絶景を見慣れた眼には”絶景”とは感じらませんが、でも綺麗です。

通天橋からさらに屋根付の渡り廊下は続いている。廊下の突き当たりで、左に出れば紅葉の広がる洗玉澗の渓谷へ、右へ曲がり登ってゆけば開山堂です。

通天橋からさらに屋根付の渡り廊下は続いている。廊下の突き当たりで、左に出れば紅葉の広がる洗玉澗の渓谷へ、右へ曲がり登ってゆけば開山堂です。

通天橋拝観受付の横の門を潜ると、広い境内となっている。正面に切妻造りの白い建物が見える。これが方丈の庫裡(台所)で、方丈庭園への受付となっている。方丈(住職の居所)は庫裡の左側、庫裡と屋根付き廊下で繋がっている。方丈、庫裡とも明治14年に焼失したが、現在の方丈は明治23年(1890)に再建、庫裡は明治43年(1910)に再建されたもの。

通天橋拝観受付の横の門を潜ると、広い境内となっている。正面に切妻造りの白い建物が見える。これが方丈の庫裡(台所)で、方丈庭園への受付となっている。方丈(住職の居所)は庫裡の左側、庫裡と屋根付き廊下で繋がっている。方丈、庫裡とも明治14年に焼失したが、現在の方丈は明治23年(1890)に再建、庫裡は明治43年(1910)に再建されたもの。

西庭から北庭へ曲がる角に、一段低くなった展望台が設けられている。「通天台」と呼ばれ、文字通り通天橋を裏から望む展望台です。通天橋はかなりの込み具合。談山神社や大原・三千院などの紅葉を鑑賞してきたので、それほど絶景だと感動しなかったが、異常な人出です。やはり交通の便の良さでしょうか。JRや京阪の駅から徒歩10分位というのは身近ですネ。

西庭から北庭へ曲がる角に、一段低くなった展望台が設けられている。「通天台」と呼ばれ、文字通り通天橋を裏から望む展望台です。通天橋はかなりの込み具合。談山神社や大原・三千院などの紅葉を鑑賞してきたので、それほど絶景だと感動しなかったが、異常な人出です。やはり交通の便の良さでしょうか。JRや京阪の駅から徒歩10分位というのは身近ですネ。

大仙公園の南出口を出ると、車道を挟みミサンザイ古墳(履中天皇陵)が見えてきました。この車道沿いの公園内にも幾つか古墳が残されている。出口の左(東)側には「グワショウ坊古墳」「旗塚古墳」、右(西)側には「七観音古墳」です。

大仙公園の南出口を出ると、車道を挟みミサンザイ古墳(履中天皇陵)が見えてきました。この車道沿いの公園内にも幾つか古墳が残されている。出口の左(東)側には「グワショウ坊古墳」「旗塚古墳」、右(西)側には「七観音古墳」です。

正面拝所は南側に設けられている。宮内庁により,百舌鳥耳原三陵の「履中天皇 百舌鳥耳原南陵(もずのみみはらのみなみのみささぎ)」として治定・管理されています。

正面拝所は南側に設けられている。宮内庁により,百舌鳥耳原三陵の「履中天皇 百舌鳥耳原南陵(もずのみみはらのみなみのみささぎ)」として治定・管理されています。

ミサンザイ古墳(履中天皇陵)の西方かなり離れた場所に乳岡(ちのおか)古墳がある。百舌鳥古墳群では一番最初に築造された古墳だ,ということなので訪ねてみることにした。ミサンザイ古墳から泉北1号線に沿って歩くこと30分。ようやく車道脇に緑の墳丘が見えてきた。正面になる前方部は車道とは真反対の裏側(南側)です。

ミサンザイ古墳(履中天皇陵)の西方かなり離れた場所に乳岡(ちのおか)古墳がある。百舌鳥古墳群では一番最初に築造された古墳だ,ということなので訪ねてみることにした。ミサンザイ古墳から泉北1号線に沿って歩くこと30分。ようやく車道脇に緑の墳丘が見えてきた。正面になる前方部は車道とは真反対の裏側(南側)です。 南へ廻ると、古墳標識と説明版が置かれている。元の大きさは,三段築成のかなり大きな前方後円墳だったようです。百舌鳥古墳群では6番目の大きさになり,田出井山古墳(反正天皇陵)やいたすけ古墳より大きいことになります。前方部の大半が削られて、周濠も埋めたてられ住宅や工場などになってしまっている。

南へ廻ると、古墳標識と説明版が置かれている。元の大きさは,三段築成のかなり大きな前方後円墳だったようです。百舌鳥古墳群では6番目の大きさになり,田出井山古墳(反正天皇陵)やいたすけ古墳より大きいことになります。前方部の大半が削られて、周濠も埋めたてられ住宅や工場などになってしまっている。 ミサンザイ古墳(履中天皇陵)から東へ、JR阪和線の踏み切りを越え住宅街の中を進むと「いたすけ古墳」が目に飛び込んでくる。

ミサンザイ古墳(履中天皇陵)から東へ、JR阪和線の踏み切りを越え住宅街の中を進むと「いたすけ古墳」が目に飛び込んでくる。

いたすけ古墳から東へ数分で御廟山古墳(ごびょうやま)につく。墳丘長さ約186m、後円部直径約113m、高さ18m、前方部幅約136m、三段築成の前方後円墳。百舌鳥古墳群で四番目の大きさ。現在盾形の濠と堤が巡っているが、外側にも二重濠があったことが確認されている。埴輪の特徴から、5世紀中頃の築造と考えられている。

いたすけ古墳から東へ数分で御廟山古墳(ごびょうやま)につく。墳丘長さ約186m、後円部直径約113m、高さ18m、前方部幅約136m、三段築成の前方後円墳。百舌鳥古墳群で四番目の大きさ。現在盾形の濠と堤が巡っているが、外側にも二重濠があったことが確認されている。埴輪の特徴から、5世紀中頃の築造と考えられている。

御廟山古墳、林家住宅から、民家の密集する中をさらに東へ200mほど行けば百舌鳥八幡宮に出る。

御廟山古墳、林家住宅から、民家の密集する中をさらに東へ200mほど行けば百舌鳥八幡宮に出る。

帰るため南海・中百舌鳥駅へ向かって歩いていると、車道左手に青々と樹木の繁った屋敷が見えてくる。ここが筒井家屋敷と御廟表塚古墳がある場所です。横道に入っていくと突き当たりになる。突き当たり左に筒井家屋敷、右手に御廟表塚古墳が位置しています。

帰るため南海・中百舌鳥駅へ向かって歩いていると、車道左手に青々と樹木の繁った屋敷が見えてくる。ここが筒井家屋敷と御廟表塚古墳がある場所です。横道に入っていくと突き当たりになる。突き当たり左に筒井家屋敷、右手に御廟表塚古墳が位置しています。

百舌鳥古墳群巡りの出発点を田出井山古墳(反正天皇陵)とします。南海電車堺東駅の裏側・東出口から出る。堺市一の繁華街・堺東駅のすぐ前に堺市役所がそびえる。最上階の21階展望ロビーは無休で開放されている(9:00~21:00)。地上80mの高さから360度パノラマ展望ができ,ボランティアガイドさんもいて,親切に説明してくださる。

百舌鳥古墳群巡りの出発点を田出井山古墳(反正天皇陵)とします。南海電車堺東駅の裏側・東出口から出る。堺市一の繁華街・堺東駅のすぐ前に堺市役所がそびえる。最上階の21階展望ロビーは無休で開放されている(9:00~21:00)。地上80mの高さから360度パノラマ展望ができ,ボランティアガイドさんもいて,親切に説明してくださる。 堺東駅東側は,表側(西出口)の騒々しい繁華街と違い,閑静な住宅街です。その中を200mほど行くと突然高い鉄柵で囲まれた繁みが現れる。鉄柵に沿い進むと,すぐ正面拝所が見えてきました。

堺東駅東側は,表側(西出口)の騒々しい繁華街と違い,閑静な住宅街です。その中を200mほど行くと突然高い鉄柵で囲まれた繁みが現れる。鉄柵に沿い進むと,すぐ正面拝所が見えてきました。 考古学的には「田出井山(たでいやま)古墳」と呼ばれる。濠や墳丘を眺めようとしても、古墳のすぐ傍まで接近している住宅のため見ることができない。。北側に位置する方違神社の境内からはよく見えます。方違神社の境内へきて、初めて古墳らしさを感じます。

考古学的には「田出井山(たでいやま)古墳」と呼ばれる。濠や墳丘を眺めようとしても、古墳のすぐ傍まで接近している住宅のため見ることができない。。北側に位置する方違神社の境内からはよく見えます。方違神社の境内へきて、初めて古墳らしさを感じます。 田出井山古墳(反正天皇陵)のすぐ北側に方違神社がある。

田出井山古墳(反正天皇陵)のすぐ北側に方違神社がある。

広い大通りを横切らないと大仙陵古墳(仁徳天皇陵)へ行けない。西へ100mほど行った所に大通りをまたぐ歩道橋が見えます。まず歩道橋上から眺めてみることに。大通りを挟んで北側に永山古墳が見える。大仙陵古墳(仁徳天皇陵)の陪塚(ばいちょう)とされている。陪塚とは,大古墳の近くにある,近親者や従者を葬ったされる小さな古墳のこと。大仙陵古墳の周辺には,築造時期が接近する小型の古墳が多数点在しているが,宮内庁はそのうち12基を陪塚として指定し,管理している。

広い大通りを横切らないと大仙陵古墳(仁徳天皇陵)へ行けない。西へ100mほど行った所に大通りをまたぐ歩道橋が見えます。まず歩道橋上から眺めてみることに。大通りを挟んで北側に永山古墳が見える。大仙陵古墳(仁徳天皇陵)の陪塚(ばいちょう)とされている。陪塚とは,大古墳の近くにある,近親者や従者を葬ったされる小さな古墳のこと。大仙陵古墳の周辺には,築造時期が接近する小型の古墳が多数点在しているが,宮内庁はそのうち12基を陪塚として指定し,管理している。 北側から西を廻り、やっと大仙陵古墳(仁徳天皇陵)の正面にたどり着く。古墳名は「大仙古墳(だいせんこふん)・大山古墳」。仁徳天皇の陵墓として親しまれてきたので「仁徳天皇陵古墳・大仙陵古墳」とも呼ばれる。また年配の人(俺も・・・)は,教科書にそう書かれ教えられてきたから単に「仁徳天皇陵」と呼ばれることも多い。堺市民は親しみを込めて「御陵さん」と呼んでいるそうです。

北側から西を廻り、やっと大仙陵古墳(仁徳天皇陵)の正面にたどり着く。古墳名は「大仙古墳(だいせんこふん)・大山古墳」。仁徳天皇の陵墓として親しまれてきたので「仁徳天皇陵古墳・大仙陵古墳」とも呼ばれる。また年配の人(俺も・・・)は,教科書にそう書かれ教えられてきたから単に「仁徳天皇陵」と呼ばれることも多い。堺市民は親しみを込めて「御陵さん」と呼んでいるそうです。

大仙陵古墳(仁徳天皇陵)の遥拝所がある南側は,広い車道を挟んで大仙公園となっている。33万平方メートルの広大な敷地に堺市博物館、日本庭園,大芝生広場,園池、茶室などが配置され、緑に覆われ市民の憩いの場となっている。公園内には小さいが古墳が点在し,歴史も体感できる古墳公園でもある。「日本の都市公園100選」(1989年)、「日本の歴史公園100選」(2007年)に選ばれています。

大仙陵古墳(仁徳天皇陵)の遥拝所がある南側は,広い車道を挟んで大仙公園となっている。33万平方メートルの広大な敷地に堺市博物館、日本庭園,大芝生広場,園池、茶室などが配置され、緑に覆われ市民の憩いの場となっている。公園内には小さいが古墳が点在し,歴史も体感できる古墳公園でもある。「日本の都市公園100選」(1989年)、「日本の歴史公園100選」(2007年)に選ばれています。

駅からの人の流れは、横の男山ケーブル駅へ向かっている。初詣くらいは、正々堂々と正面から歩いて参拝したいものです。一の鳥居は駅からすぐ近く。ケーブルのせいか、こちらの人混みは混雑するほどではない。元旦・二日と家に閉じこもっていたので、晴れ着、出店ありで、やっと正月気分を味わえました。ただ一の鳥居から頓宮周辺は土道で、水溜り状で大変歩きにくかった。

駅からの人の流れは、横の男山ケーブル駅へ向かっている。初詣くらいは、正々堂々と正面から歩いて参拝したいものです。一の鳥居は駅からすぐ近く。ケーブルのせいか、こちらの人混みは混雑するほどではない。元旦・二日と家に閉じこもっていたので、晴れ着、出店ありで、やっと正月気分を味わえました。ただ一の鳥居から頓宮周辺は土道で、水溜り状で大変歩きにくかった。

頓宮を出ると、二の鳥居まで200m位だが両側に露店がズラリと並ぶ。ここの参道脇に「タブの木」とか「頼朝ゆかりの松」とかあるのだが、出店が邪魔し見つからない。辛うじて松だけは見つけました。

頓宮を出ると、二の鳥居まで200m位だが両側に露店がズラリと並ぶ。ここの参道脇に「タブの木」とか「頼朝ゆかりの松」とかあるのだが、出店が邪魔し見つからない。辛うじて松だけは見つけました。

七曲りのかなり長い坂道の続く表参道を登りきると、道はほぼ直角に右へ折れ、その場所に三の鳥居が立っている。木立と石燈籠の並ぶ平坦な参道の奥には紅い社殿が見えている。もうそこです。

七曲りのかなり長い坂道の続く表参道を登りきると、道はほぼ直角に右へ折れ、その場所に三の鳥居が立っている。木立と石燈籠の並ぶ平坦な参道の奥には紅い社殿が見えている。もうそこです。

参道の正面奥には、大きくはないが風格のある朱塗りの南総門が建つ。現存する門は寛永11年(1634年)に三代将軍徳川家光によって建造されたもので、重要文化財に指定されている。門の東側横にはカヤ(榧)の巨木が立つ。樹齢700年以上、根周り7m、樹高約20m、樹冠30m 。

参道の正面奥には、大きくはないが風格のある朱塗りの南総門が建つ。現存する門は寛永11年(1634年)に三代将軍徳川家光によって建造されたもので、重要文化財に指定されている。門の東側横にはカヤ(榧)の巨木が立つ。樹齢700年以上、根周り7m、樹高約20m、樹冠30m 。

展望台からの帰り道は、途中で石清水社、松花堂跡に寄ってみたいので裏参道を降りることにした。ところが石清水社、松花堂跡への分かれ道にはロープが張られ立ち入り禁止になっている。前日の大雪で危険箇所があるのか、あるいは正月の初詣で混雑するのを防ぐためか。誰も入ろうとしないが、でも私はロープを跨ぎ入りました。危険なら引き返せばよいだけです。傾斜のきつい急な階段が続いている。しかも雪後のぬかるみです。確かに大勢の人が降りれば危険が予想されますネ。誰もいない階段を、足元に気をつけながら数分降りれば石清水社です。

展望台からの帰り道は、途中で石清水社、松花堂跡に寄ってみたいので裏参道を降りることにした。ところが石清水社、松花堂跡への分かれ道にはロープが張られ立ち入り禁止になっている。前日の大雪で危険箇所があるのか、あるいは正月の初詣で混雑するのを防ぐためか。誰も入ろうとしないが、でも私はロープを跨ぎ入りました。危険なら引き返せばよいだけです。傾斜のきつい急な階段が続いている。しかも雪後のぬかるみです。確かに大勢の人が降りれば危険が予想されますネ。誰もいない階段を、足元に気をつけながら数分降りれば石清水社です。

大和郡山といえば”金魚”しか浮かばない。お城など有るとは知らなかった。「金魚の町」としてのイメージしかなかった。

大和郡山といえば”金魚”しか浮かばない。お城など有るとは知らなかった。「金魚の町」としてのイメージしかなかった。

養殖池の広がる中にポツンとトタン屋根の建物が見える。「やまと錦魚園」の看板が見えるのでここが有名な「郡山金魚資料館」らしい。資料館とあるからもう少し立派な建物を想像していたのですが。しかし公営でもなく、補助も無く、一個人事業者さんが全て自己負担で運営されている施設です。資料館への入場は無料,「やまと錦魚園」さんの養殖池や水槽も自由に見学できます。受付も無ければ、係員もいない。全くオープンな施設です。定休日(月曜日)、営業時間 9:00~17:00

養殖池の広がる中にポツンとトタン屋根の建物が見える。「やまと錦魚園」の看板が見えるのでここが有名な「郡山金魚資料館」らしい。資料館とあるからもう少し立派な建物を想像していたのですが。しかし公営でもなく、補助も無く、一個人事業者さんが全て自己負担で運営されている施設です。資料館への入場は無料,「やまと錦魚園」さんの養殖池や水槽も自由に見学できます。受付も無ければ、係員もいない。全くオープンな施設です。定休日(月曜日)、営業時間 9:00~17:00 この地で金魚の養殖業を営んでおられた先代社長の嶋田正治さんが,見学に訪れる小中学生や団体などに自営の養殖場を無料開放し,説明役も務めておられた。そうした経験から資料館の建設は永年の夢であったようです。昭和57年7月,100坪の養魚池を埋め立て私費、手作りで完成されたそうです。”館”らしくない入り口をくぐると手造りの展示室がある。その内容は資料館そのもので,ものすごく充実している。よくこれだけの物を収集され,それを無料で公開されているものです。

この地で金魚の養殖業を営んでおられた先代社長の嶋田正治さんが,見学に訪れる小中学生や団体などに自営の養殖場を無料開放し,説明役も務めておられた。そうした経験から資料館の建設は永年の夢であったようです。昭和57年7月,100坪の養魚池を埋め立て私費、手作りで完成されたそうです。”館”らしくない入り口をくぐると手造りの展示室がある。その内容は資料館そのもので,ものすごく充実している。よくこれだけの物を収集され,それを無料で公開されているものです。 資料館の奥の庭のような場所には,30個の水槽を並べた「金魚の水族館」になっており,金魚の原種や高級金魚などがじっくりと見られます。

資料館の奥の庭のような場所には,30個の水槽を並べた「金魚の水族館」になっており,金魚の原種や高級金魚などがじっくりと見られます。 紺屋川の流れる紺屋町の中ほどに、「こちくや」という一風変わった金魚屋さんがある。風情の残る古い町並みの中に、でっかく真っ赤な金魚が入口を飾り目立つのですぐ判る。

紺屋川の流れる紺屋町の中ほどに、「こちくや」という一風変わった金魚屋さんがある。風情の残る古い町並みの中に、でっかく真っ赤な金魚が入口を飾り目立つのですぐ判る。

駅前に大和郡山市役所がある。市庁舎の屋上には、「平和のシンボル 金魚が泳ぐ 城下町」の大きなの看板が掲げてある。やはり金魚と城下町がこの市のウリのようである。 庁舎の前に、郡山城の堀割りを利用したらしい広い池がある。大和郡山なのだから金魚が泳いでいるのだろうと覗いてみると、いるわいるわ、鯉がうようよしている。それも真っ黒な。庁舎内には、大きな金魚鉢が備えられ鑑賞できるようになっていることでしょうネ。きっと。近鉄・大和郡山駅16:00発で大阪へ

駅前に大和郡山市役所がある。市庁舎の屋上には、「平和のシンボル 金魚が泳ぐ 城下町」の大きなの看板が掲げてある。やはり金魚と城下町がこの市のウリのようである。 庁舎の前に、郡山城の堀割りを利用したらしい広い池がある。大和郡山なのだから金魚が泳いでいるのだろうと覗いてみると、いるわいるわ、鯉がうようよしている。それも真っ黒な。庁舎内には、大きな金魚鉢が備えられ鑑賞できるようになっていることでしょうネ。きっと。近鉄・大和郡山駅16:00発で大阪へ

「箱本十三町」の真ん中辺りに紺屋町がある。豊臣秀長の時代(1585~1591)に藍染を職業とする人が集まった職人町で、かっては13軒の紺屋があったという。 中央には外堀へと続く幅1mほどの紺屋川が流れている。昔はここで染物を洗いながしたそうです。TVでは金魚が泳いると紹介していたが,見かけなかった。地元の人に尋ねたら,先日の大雨で流れてしまったんでしょう,ということです。

「箱本十三町」の真ん中辺りに紺屋町がある。豊臣秀長の時代(1585~1591)に藍染を職業とする人が集まった職人町で、かっては13軒の紺屋があったという。 中央には外堀へと続く幅1mほどの紺屋川が流れている。昔はここで染物を洗いながしたそうです。TVでは金魚が泳いると紹介していたが,見かけなかった。地元の人に尋ねたら,先日の大雨で流れてしまったんでしょう,ということです。

大和郡山市の市役所前に、奈良を代表する老舗の和菓子屋さんがある。創業四百有余年という「本家菊屋 (ほんけきくや)」です。

大和郡山市の市役所前に、奈良を代表する老舗の和菓子屋さんがある。創業四百有余年という「本家菊屋 (ほんけきくや)」です。

境内には「六代目中村勘九郎 襲名記念植樹 枝垂れ桜」(平成24年9月26日)と添え書きされた立派な枝垂れ桜が満開を迎えていた。また「六代目中村勘九郎 襲名記念植樹 枝垂れ梅」も植わっています。

境内には「六代目中村勘九郎 襲名記念植樹 枝垂れ桜」(平成24年9月26日)と添え書きされた立派な枝垂れ桜が満開を迎えていた。また「六代目中村勘九郎 襲名記念植樹 枝垂れ梅」も植わっています。