★(お知らせ 2025/1/1)昨年10月より体調を崩し、出歩きできません。そのため更新できない状態です。桜の咲く季節までには回復したいのですが・・・

★2024年9月17日(火曜日)

武蔵の作州出生説を批判し、「播磨」説を主張する立場もあります。その播磨の中で二か所の候補地がある。そこで一か月後の9月17日に訪れてみました。

武蔵作州生誕説は本当か?

「宮本武蔵の里・作州大原」を紹介しながら、「それは本当か?」と問いかけるのはどうかと思うが、美作生誕説を疑う人もいるのは確かです。そこで「それは本当か?」を吟味してみたい。最初に、宮本武蔵の生誕地論争に参考になるサイトを紹介しておきます。

1)宝賀寿男(研究グループ代表)の「宮本武蔵」の出生地(試論)」

平成22年(2010)頃作成のサイトで、結論は「どれも決定的な証拠はないが、総合的に考えると、多数説かも知れないが、美作説が最も妥当である。」というもの。

2)越後屋鉄舟の「新・真説宮本武蔵」

平成27年(2015)頃作成のサイトで、結論はハッキリしないがやや美作説に近いか。

3)播磨武蔵研究会

武蔵の生誕地論争に決着をつけるとして始まった研究会プロジェクト。平成15~19年(2007)頃の作成。その膨大な内容は読むのも大変だが、複雑な家系図、錯綜とする諸資料の比較など理解するのに困難を極める。このサイトの結論は「宮本武蔵の出身地に関する問題は、武蔵は「生国播磨」、しかも「揖東郡宮本村の産」、で決着である。」

■・★~~ 美作説の経由 ~~★・■

宮本武蔵は作州大原で生まれた、と云われ始めるようになった経由を見てみたい。

宮本武蔵は自著「五輪書」の中で、「自分は生国播磨の武士である」と書き残している。そのためか江戸時代は播磨生誕説が通説でした。

ところが江戸時代末、19世紀に入ってから美作国東六郷の郷土史「東作誌」が世に出る。津山藩士の正木輝雄(?~1823)の編纂で、書上げたのは文化12年(1815)です。古い諸史料にもとづき、宮本武蔵は吉野郡讃甘庄宮本村で生まれた、と美作生誕説を唱えたのです。

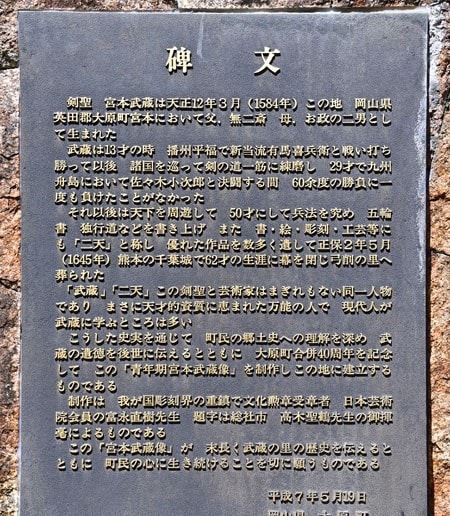

さらに、武蔵終焉の地である熊本市の有志が宮本武蔵遺蹟顕彰会を明治39年(1906)に結成 、明治41年に岡山県宮本村の現地調査を行い、東作誌所載の古事帳や家系図などの確認も行った。その結果、「東作誌」の記事に依拠して武蔵美作生誕説を提唱し、明治42年(1909)「宮本武蔵伝」を出版した。この影響は大きく、美作生誕説は徐々に有力になっていき、現地には「宮本武蔵生誕地記念碑」まで建立された。そして明治以降の武蔵関連の小説の多くは美作説を採用するようになったのです。

こうして広まった武蔵美作生誕説を決定的にしたのが吉川英治(1892-1962)の新聞小説『宮本武蔵』(1935~1939年連載)でした。戦時体制下で人々の心をつかみ大衆を魅了し、本として刊行されるやベストセラーになった。戦後も吉川英治版『宮本武蔵』は、映画、TVドラマ、舞台などで原作として広く使われ、小説の中で、武蔵の生まれは「作州讃甘村」と書かれていたので、美作生誕説が既成事実化されていったのです。「美作説の根拠は、史実にあるのではなく、実は吉川英治の小説なのだ」と評する人もいる(播磨武蔵研究会)。

実は、司馬遼太郎も美作説をとり、美作に生まれて母親の実家の播磨で育ったという説です。

■・★~~ 美作説の源流「吉野郡古事帳」 ~~★・■

(武蔵生家跡とされる「宮本の構」、山を超えるとそこは播磨の国だった)

最初に美作生誕説を唱えた「東作誌」が取り上げた史料が「吉野郡古事帳」。これは藩が美作国の地誌を編纂するため、領内各村に伝わる古事や地理遺跡等の報告文書の提出を命じたもので、吉野郡宮本村でも提出文書の写しが残されていた。作成日は元禄二年(1689)で、武蔵に関連した箇所は次のようになっています。

「元禄二年 吉野郡宮本村古事帳 ひかえ〔控〕 巳三月 日

この村の内、宮本と申す所に搆の跡があります。その昔、宮本武仁が居たと申す者がございます。その子・武蔵までは、右の搆に居りました。これは、天正より慶長までの間のように思われております。その後、中絶し、元和九年(1623)に武蔵の末孫が下庄村より上り、搆の上の畑に居住いたしました。同名与右衛門・同九郎兵衛・同七郎左衛門、嫡子は九郎兵衛で本家である下庄の屋敷に置き、二男の七郎左衛門、同じく弟の仁右衛門までは当地に居り、宮本武蔵家を相続いたしました。武蔵が浪人したとき、家の道具・十手・三ツ鎖・素槍、家の系図を、姉孫の与右衛門に渡し置きました由ですが、六十年前に九郎兵衛の代に焼失してしまいました。

右の通り相違なく、お尋ねにより申告いたします。吉野郡宮本村庄屋 津山御奉行様」

これが美作説のルーツです。この文の眼目は、「宮本の構」の家を、家具・系図などを預かり平尾家の者が相続した、ということです。元禄二年の日付があるが、原本でなく〔控〕となっている。

■・★~~ 美作生誕説への疑問 ~~★・■

播磨武蔵研究会は以下のように批判する。

「内容分析からする史料批判によれば、元禄二年の文書にしては内容に矛盾混乱がある。それゆえ、武蔵関連記事は後世の加筆製作の可能性もあり、諸処疑義があるところである。」

「おそらく宮本屋敷の伝説発生は、そもそもは、構居の土地の権利関係というまったく経済的な問題であったと推測される。放棄されて無主となった構居の占有権を主張する者が現れた。その者は、自分は「武蔵末孫」だ、あるいは「無仁筋目」の者だと主張したのである。そして証拠となる物品は焼失して無くなった、という」

「もともと平尾家に無縁な武蔵を、何が何でも自家系図に取り込もうとすると、こういう二次的作為に陥る他ないのである。」

(武蔵の里にある青年期宮本武蔵像の碑文)

★ 東作誌が採用した系譜は混沌としている

東作誌には、平田家・平尾家・宮本家・衣笠家などの系譜が載っているが、諸資料は矛盾が多く混沌とし分かりにくいという。

東作誌自体が「本書に掲載する各家の旧記系譜は、各家が焼失した後に各家において推測し作成したものであるから、旧記系譜が符合しないのもまたやむをえないことである」と書いている。原本は焼失などで失われ、18世紀以降に伝説、言い伝えなどを頼りに再編されたものです。例えば、宮本武仁も「宮本無仁、宮本無二斎、平田武仁、平田無二、平田無仁」などとさまざまな「ムニ」が出てきて混乱してくる。

(武蔵生家跡前に置かれたレリーフ)

★ 武蔵在世時には宮本村は無かった?

武蔵は生誕地の「宮本村」から「宮本武蔵」とも名乗ったとされる。ところが書籍「岡山県の地名」には、吉野郡の「宮本村」は、明暦三年(1657)に同郡内の下庄村から分村する形で成立したとある。それならば父親の無二・武蔵の在世時には「宮本村」は存在しなかったということになります。

これに対して次のような反論がなされている。確かに行政区分としての「宮本村」は存在していなかったが、「宮本の構」などのように土地の呼称としての「宮本」が使われていた。それは讃甘神社(荒巻大明神)が裏山にあり、その「お宮の本」だから「宮本」と呼ばれていたというのです。

★総括すれば、「つまり、作州説というのは考古学的な「状況証拠」(武蔵が幼少期から作州に存在していたことをものがたる伝承や史跡)を主たる根拠として立脚しているのであって、直接的に「武蔵が作州で生まれた」ことをものがたる文献史料というのは、ほとんど残されていないのである」(越後屋鉄舟)。

五輪書の「生国播磨の武士」

武蔵の生涯を締めくくる集大成として執筆されたのが兵法書「五輪書」です。寛永二十年(1643)60歳の時、岩戸山霊厳洞にこもり五輪書を書きはじめる。正保二年(1645)62歳、五輪書を書き終えるが病気が重くなり、独行道十九条を書いて5月19日永眠した。『五輪書』は、死の直前に弟子の寺尾孫之丞におくられたものといわれている。その冒頭の序文において武蔵のこれまでの経歴が記されている。その中で、

「兵法の道、二天一流と号し、数年鍛錬の事、初めて書物に顕さんと思ひ時に寛永二十年十月上旬の頃、九州肥後の地岩戸山に上り、天を拝し、観音を礼し、仏前にむかひ、生国播磨の武士新免武蔵守藤原玄信、年つもって六十。」

と語っている。つまり「自分は生国播磨の武士である」と語っているわけで、武蔵はこれ以外に生国について語った形跡はありません。この「生国播磨の武士」が、美作説を否定し、播磨生誕説を唱える大きな根拠となっています。

■・★~~ 「五輪書」の真実性 ~~★・■

武蔵が書いた直筆の五輪書は焼失し、武蔵の没後、弟子たちがが原文を写したものが残っているだけです。「なにしろ、伝承によれば『五輪書』は武蔵の死の数日前に完成したとされているから、本当にすべての内容が完成していたのか、という点が、まず疑問としてあげられており、さらに『五輪書』は武蔵直筆とされる原本がすでに失われて、複数の写本しか伝わっていないこと。その複数の写本にも記述内容に細かい異同があって、かつ武蔵の時代よりも後の価値観に基づく記述が多いこと。さらに同時代の史料に武蔵が『五輪書』を制作したことを裏付ける傍証がないことなどから、武蔵の死後に弟子たちが偽作、あるいは加筆修正したものなのではないかという疑問が提示されている。」(越後屋鉄舟)という批評もあります。

■・★~~ 「生国播磨」の捉え方 ~~★・■

(宮本武蔵顕彰武蔵武道館前から、山を超えるとそこは播磨の国)

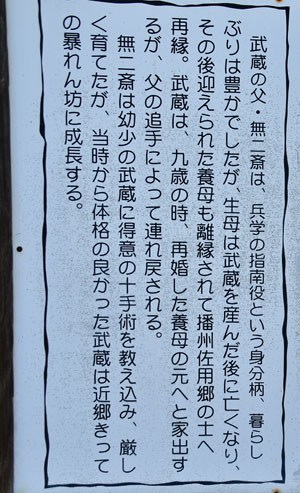

宮本武蔵遺蹟顕彰会編【宮本武蔵】に「武蔵の母は、別所林治といひし人の女にして、初め美作の平田武仁に嫁して、武蔵を生み、後離別して播磨に歸り、田住政久に再嫁せり。(中略)無二齋の妻於政は、無二齋の後妻にして、武蔵の實母にあらず、又武蔵は幼にしてかく母に連られ來りしが故に、後に美作の父のもとに歸り、劍道など修業せしも、みづからは播磨の人と思ひ居りしにや、又祖先の系は、本播磨赤松の支族なるが故に播州の武士と記せるにや、猶よく考ふべし」とあります。武蔵の実母は別所林治の娘・率子(よしこ)といい、平田武仁と離別し、故郷の播州平福村へ帰り、そこで再婚した。武蔵はそこで育ったので自分は播州人だと思っていたのだ、ということです。

(生家前から鎌坂峠を越えて播磨へ)

武蔵の生母については異説があり、混乱してくる。平田武仁の妻は竹山城主・新免宗貞の娘で「於(お)政」といった。お政は武蔵を産んで一ヶ月後に病死してしまう。そこで率子(よしこ)を後妻に迎え、武蔵の義母たなったというもの。さらに異説は、お政は武蔵の二人の姉を産み亡くなった。その後、武仁は率子を妻に迎え武蔵を産んだ、というもの。。

武蔵の里観光案内所で購入した「宮本武蔵・生誕地の確証」(宮本武蔵顕彰会発行、福原浄泉著)には、実母は新免宗貞(竹山城主)の娘・お政で、武蔵を産み落として間もなく亡くなった。乳児を残して生母が死んだので、平田武仁は別所林治の女・率子を後妻に迎えました。お政こそ実母だ、と強調しています。

播磨の田住家は、平田武仁と別れ田住政久に再嫁した率子(よしこ)が、武蔵を田住家で産んだのだ、と主張している。

「於(お)政」と「率子(よしこ)」、どちらが武蔵の実母だろうか?。翳りを含んだ孤高の剣士・宮本武蔵を育んだのにはこうした幼少期の複雑な家庭環境があったといわれます。

(生家前の説明版)

作州説にたつ司馬遼太郎は「宮本武蔵」の中で「彼は生涯、---自分は播磨の武士である。と生母の故郷を称し、生まれ故郷の作州を称しなかったのは、他に事情もあるにせよ、この恩怨の感情の濃い男にとっては故郷を故郷として素直に感じられなかったのであろう」と書いている。父・武仁は偏狭奇怪の人物で武蔵とは折り合いが悪かった。「武蔵は生涯その実父について語るを好まぬ様子が見えるのは、この父子には憎悪しかなかったのかもしれない。武蔵は父の姓の平田をすらもちいなかった」。そして村を出ると、生涯この生まれ故郷に足を踏み入れていない。幼少の頃の家庭環境の暗さとつながりが、武蔵を作州でなく「播磨の生まれ」とさせたのだ、とする。

吉川英治は「随筆宮本武蔵」の中で「序文中、生国播磨の武士とあるのは、母方が播磨なので、云ったものか。祖先赤松氏の支流なることを云ったのか、どちらかであろう」と軽く流しています。

美作市の説明版は「於(お)政」を生母としています。

「『五輪書』にある「生国播磨の武士」という記述は、必ずしも実際上の出身地をあらわしたものとは断言できず、たとえば埼玉と東京の県境で生まれ育った埼玉県民が、出身地を聞かれた際にちょっぴり見栄を張って「東京出身」と自称するような、便宜上の出身地である可能性が高いということである。」(越後屋鉄舟)のような意見もあります。

以上は全て推測で、今となっては武蔵の主観を知りようがない。

小倉碑文

宮本武蔵の養子だった宮本伊織が、武蔵死後9年目の承応3年(1654)に養父・武蔵の菩提を弔うため、豊前国小倉藩手向山山頂(現:北九州市小倉北区赤坂)に建立した「宮本武蔵顕彰碑」があり、「小倉碑文」として有名です。巌流島の決闘、吉岡一門との決闘をはじめとする武蔵の主要な伝承は、この小倉碑文が元になっているという。

この小倉碑文の中に、武蔵と播磨について記した箇所があります。

1)「播刕英産赤松末葉新免之後裔武蔵玄信」

「播刕」は「播州」のこと。また「英産」は「名産」などと同じく「すぐれた出身者」という意味です。この「播刕英産」が「赤松」にかかるのか、「武蔵玄信」にかかるかによって大きく違ってくる。作州説派は「播州のすぐれた赤松氏の末葉・・・」と解し、播磨説派は「播州のすぐれた武蔵玄信」と読む。

Wikipediaの(読み下し)は「播州の英産、赤松の末葉、新免の後裔、武蔵玄信、二天と号す」と、読点「、」で区切っている。これは「播州の英産であり、赤松の末葉であり、新免の後裔である武蔵玄信」と読み、「播州の英産」は武蔵玄信にかかることになる。

2)「方年十三而始到播州新当流与有馬喜兵衛云者進決雌雄忽得勝利」

作州説派「まさに年十三のときはじめて播州にいたった」と読む。だから播州で生まれたのではない、というのです。播磨説派は「方に年十三にして始めて、播州の有馬喜兵衛と勝負し勝利を得た」と読む。即ち、決闘勝負をした最初が年十三の時だ、と理解する。

Wikipediaの(読み下し)は「方に年十三にして始む。播州に到り、新当流、有馬喜兵衛なる者と進んで雌雄を決し、忽ち勝利を得たり」となっている。これは、年十三から勝負を始めた、と読めます。

私にはどちらが正しいか理解できませんが、『本朝武芸小伝』(1714)などその後の武蔵伝記は、この小倉碑文の影響をうけ武蔵は「播州の産」とするものが多い。

武蔵を「五輪書」にあるように「生国播磨の武士」として、それでは播磨のどこで生まれたのでしょうか?。候補地が二つあります。

播磨説1:印南郡米田村

<1:米田天神社、2:さくら公園、3:「宮本武蔵 伊織 生誕の地」碑、4:「田原・宮本家父祖の地」碑、5:西光寺、6:田原家屋敷跡>

作州大原を訪れた1ヶ月後の9月17日に、播磨説の二か所、高砂市米田と太子町宮本を訪れました。

宮本武蔵は「播磨国印南郡河南庄米堕邑(印南郡米田村)」(現 兵庫県高砂市米田町米田)の田原家で生まれた、という説があります。米田はもともと「米堕」と書いて、一乗寺を開山した法道仙人が空鉢を飛ばして、播磨灘の船から托鉢のお米をもらったときに、米俵が落ちたことが地名の由来と伝えられています。

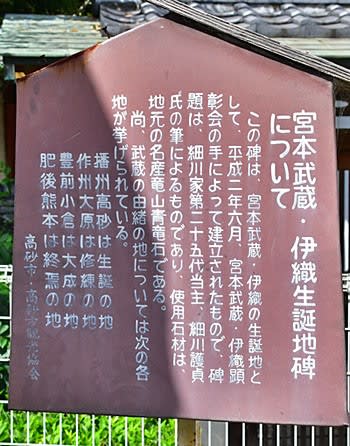

JR山陽本線・加古川駅の一つ西側に宝殿駅がある。宝殿駅から南側に20分位歩くと米田天神社(高砂市米田町米田)がある。この神社の南側に、宮本武蔵の生誕碑などが設置されています。

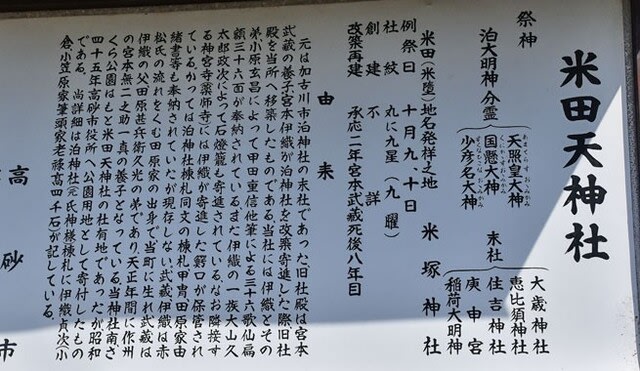

米田天神社(高砂市米田町米田)は、元は加古川市の泊神社の末社だった。宮本武蔵の養子・伊織が泊神社を改築寄進した際、旧社殿をここへ移築した。泊神社棟札と同文の棟札、甲冑、田原家由緒書等も奉納されていたが現存しないという(説明版)。

■・★~~ 武蔵の養子・宮本伊織とは ~~★・■

宮本武蔵の養子として知られる宮本伊織(1612~78、いおり)について知っておく必要があります。

伊織は印南(いなみ)郡米田村の田原家で生まれ、諱は「貞次(さだつぐ)」でした。寛永元年(1624)、宮本武蔵(41歳)が播州明石藩小笠原家の客分として明石に滞在中、武蔵は伊織と遭遇し養子とする。伊織は宮本武蔵の推挙により寛永3年(1626)15歳で明石藩主・小笠原忠真の近習に出仕、出頭人となり弱冠20歳で執政職(家老)となる。寛永9年(1632)、小笠原家が豊前小倉藩へ転封になった際に同行し、島原の乱にも出陣。ついに、家中の譜代・一門衆を超えて筆頭家老にまでなりました。武蔵亡き後の承応二年(1653)、先祖の供養や主家の繁栄を願って、 故郷である播磨で米田天神社と泊神社の社殿再建を行い、翌年(1654)には豊前小倉の手向山に、養父・武蔵の事績を顕彰するために石碑を建立、「小倉碑文」です。

■・★~~ 「小倉宮本家系図」 ~~★・■

伊織の子孫は、代々小倉小笠原藩の筆頭家老を世襲した。伊織の宮本家の子孫は、現在も小倉を中心に居住されているそうです。伊織の八代目の子孫・宮本貞章が編纂したとされる弘化3年(1846)成立の『小倉宮本家系図』が残されている。

宮本家系図(第十三代、宮本信男氏所蔵)

赤松刑部太夫持貞─田原中務少輔家貞─某─某─甚右衛門家貞─┐

┌────────────────────────────┘

└─┬──甚兵衛久光─┬──吉久(大山茂右衛門)

│ ├──貞次 (伊織)武蔵の養子となる

│ ├──巳之助(早世)

│ ├──小原玄昌

│ └──田原庄左衛門正久

└──宮本武蔵玄信───伊織貞次

これによれば、甚右衛門家貞の長男が久光で、次男が宮本武蔵となっている。そして貞次(伊織)は久光の次男で、即ち武蔵は伊織の叔父になるのです。この宮本家系図を根拠に武蔵は「印南郡米田村」の田原家で生まれたとなるのです。

米田天神社の南に、児童公園のような小さな「さくら公園」がある。さくら公園の西側に柵で囲われた一画が設けられ、武蔵関連の碑が設置されています。この土地は田原家ゆかりの土地で、田原家から提供されたもの。

「宮本武蔵 伊織 生誕の地 平成元年秋 細川護貞書」と刻まれた巨大な石碑が置かれている。縦2.5m、幅7m、奥行き1.5mで、重さも百トンと石碑では「日本一」(同顕彰会)という。揮毫者の細川護貞氏は細川家第25代当主で、元総理大臣細川護熙氏の父です。護貞氏の父で、最後の熊本藩主となった護成氏は明治44年に作州大原の武蔵生誕地碑を揮毫している。護貞氏は「自分は父の誤りを正すために高砂、米田の生誕地碑の題字を書いた」そうです。

この巨石には圧倒されるが、ここ高砂においては普通の石かもしれない。高砂市は「竜山石(たつやまいし)」と呼ばれる有名な石材の産地なのです。古墳時代、仁徳天皇陵、継体天皇陵など大王(天皇)クラスの石棺のほとんどに竜山石が使われている。ここ高砂から大和、河内へと巨石を運んだのです。姫路城石垣、国会議事堂など現代まで採石が続けられ、竜山石採石場は平成26年(2014)に国の史跡に指定されました。

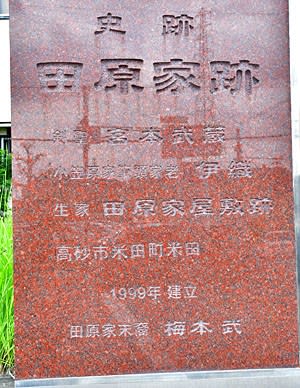

これは「田原・宮本家父祖の地」の石碑。宮本一族会が生誕地に間違いないと認めたことから、当地に碑が建てられた。

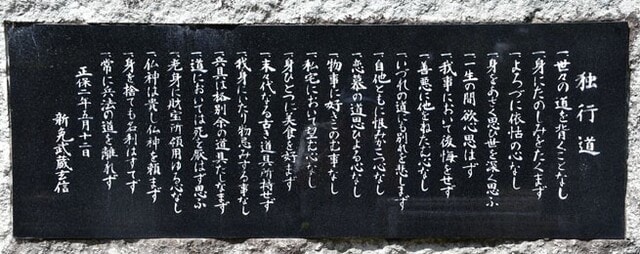

「独行道」の21ヶ条の文を刻んだ碑もあります。武蔵は死の7日前に遺言ともいうべき21ヶ条の信条というべき言葉を掛福装の紙に書き、弟子の寺尾孫之丞に兵法書「五輪書」と共に授けたのです。私も青い時代に「我事に於いて後悔せず」を見習ったが、振り返れば「後悔」だけの人生でした(-_-;)。

■・★~~ 「小倉宮本家系図」の問題点 ~~★・■

「小倉宮本家系図」が真実だとすると、武蔵生誕地論争は決着だが、そうともいかないようです。

伊織は武蔵の出自について、また自分との血縁関係について泊神社棟札、小倉碑文のどこにも記していない。また田原家の墓所にも武蔵の墓を造っていない。同じ田原家出身の叔父なら、何か痕跡を残していていいのだが。また地元の地誌「播磨鑑」には、武蔵が田原甚右衛門家貞の息子だとか、伊織の叔父だとかいう記事は一切ない。むしろ伊織と武蔵は別の村の出身とあります。

結局、「小倉宮本家系図」の武蔵とその記事部分は、後世の改竄で押し込まれたもののようだ。

「後世になって、伊織の子孫が伊織実家の田原氏の系譜のなかに武蔵を取り込んだということなのであろう。」(宝賀寿男)

「この系譜操作は後世の作為であるがゆえに一貫性を欠く。すなわち、伊織の祖父・甚右衛門家貞の歿年は天正5年(1577)である。しかるに、伊織の「伯父」・武蔵の生年を天正10年(1582)とするのである。ことほど左様に、事実、現存宮本家系図は、武蔵死後2世紀を経た、弘化3年(1846)の作製である。したがって史料としては極めて成立の遅いもので、武蔵の出自に関するかぎり史料的価値の低い2級史料なのである。」(播磨武蔵研究会)

■・★~~ 泊神社棟札について ~~★・■

昭和36年(1961)、高砂市の隣の加古川市木村にある泊神社の屋根裏から棟札が見つかり、武蔵の印南郡米田村生まれを補強する史料として注目されました。承応二年(1653)に宮本伊織が小倉藩筆頭家老に就き、故郷の氏神である泊神社の荒廃を嘆き、武蔵供養の意を込め、浄財を寄進し全社殿一式を再建した。その時伊織が書きとめた棟札には田原家の伝来,一族の消息などを記入されていた。武蔵の死んで八年後であり、伊織は四十代はじめです。

棟札内容で武蔵・伊織関係部分の(読み下し)は

「余の祖先、人王六十二代・村上天皇第七王子、具平親王より流伝して、赤松氏に出づ。高祖〔赤松〕刑部大夫持貞にいたりて、時運振はず、故に其の顕氏を避け、田原に稱を改め、播州印南郡河南庄米堕邑に居し、子孫世々、此に産せり。曽祖、左京太夫貞光と曰す、祖考、家貞と曰す、先考、久光と曰す。貞光より来りて、則ち相継て小寺其甲の麾下に属す。故に筑前に於て子孫、今に存るを見る。作州の顕氏に神免なる者有り、天正の間、無嗣にして筑前秋月城に卒す。遺を受け家を承くるを、武藏掾玄信と曰す。後に宮本と氏を改む。亦た無子にして、以て余、義子と為る。故に余、今其の氏を稱す。」

この中で武蔵はどこで生まれたのか、何も書かれていない。なので米田村の田原出生説を補強するものにはなりません。しかし注目されるのは

「作州の顕氏に神免なる者有り、天正の間、無嗣にして筑前秋月城に卒す。遺を受け家を承くるを、武藏掾玄信と曰す。後に宮本と氏を改む。」

という箇所。「顕氏」は「名高い一族」という意味。

作州出身の「神免なる者」が筑前で死んだ。あと嗣ぎが無かった新免家を武蔵がその家を継いだ、ということです。

作州説では、武蔵の実父とされる平田武仁は新免宗貞(竹山城主)に仕え「新免」を使うことを許されていた、とする。「神免なる者」が平田武仁と同一人物なのか、又は別人なのか。

同一人物とすると「田原家は村上天皇の血脈にして赤松氏を名のり持貞の時改称して田原氏となる。天正年間作州の宮本無二之助一真(新免とも称し平尾太郎右衛門とも名のった)の養子となった。」(武蔵伊織生誕之地碑の説明文)、「天正十壬午年生 新免無二之助一真の養子となる。よって新免と号す。後宮本と改む」(「小倉宮本家系図」の武蔵の項)、さらに「武蔵は、伊織の父・田原甚兵衛久光の弟であり、天正年間に作州の宮本無二之助一真の養子となっている」(米田天神社の説明版)のように発展する。こうして播磨生まれの武蔵が作州大原へ出向いていった、という説がでてくる。「神免なる者」(宮本無二之助、平田武仁)はすでに亡くなっているで、武蔵は実子でも養子でもなく、義子というのかな。

実母も複雑だが、父「平田武二、平田無二、新免無二、宮本無二・・・」も錯綜としており混乱してきます。

「無二が天正年間に死亡したという従来の説は、現在複数の史料からほぼ否定されており、無二の記述に関しては伊織の誤伝である可能性が高い」(越後屋鉄舟)という意見もある。

私の推測は、武蔵は実父を嫌っていたので、実父でないような話を作り上げ伊織に話した、というようなことかもしれない。伊織が、武蔵の前半生の正確な事実をどこまでを知っていたか疑問です(武蔵がどこまで真実を伊織に話したか・・・)

米田天神社の西側に浄土宗の「西光寺」というお寺があります。開創は鎌倉時代中期の建治元年(1275)で、宮本武蔵・伊織の生家・田原家ゆかりのお寺だそうです。

山門を潜ると、石組みの配された枯山水の庭園が広がる。「五輪之庭」と呼ばれ、武蔵の『五輪書』の趣旨を生かして「地・水・火・風・空」の五輪の石組によって作庭されているそうです。庭の片隅に、「文武両道」と記された台座の上に宮本武蔵・伊織の像が建つ。

米田天神社から東へ5分ほど歩けば大通りにでる。その西側歩道脇に空き地があり「史跡 田原家跡」の碑が建っている。ちょうど丹陽信用金庫の反対側です。説明版があるが、文字が擦れて読みにくい。帰宅後、写真を拡大して判読した。

「田原家屋敷跡について

このあたりは、古より印南郡河南庄米堕邑と呼ばれ、ここは、この地の庄屋であった田原家の屋敷跡の土地の一部とされる。田原家は、戦国大名赤松家を祖先とし、赤松円心より四代目の赤松持貞の代に姓を田原と改め、代々ここ米田の地に住むことになった。また田原家は武家としての人材も輩出し、天正十年(1582)には、剣豪・宮本武蔵も生まれている。武蔵の兄である久光の子はそれぞれ宮本伊織貞次、小原昌、田原正久と称して三家に分かれ、その後宮本家は小倉藩の家老として仕え、小原家は代々医師として今日まで続いている。田原家は、米田の庄屋として栄えたが、久右衛門の曾孫である田原かめの代で終わる。田原かめの子・梅本武は、その末裔として田原家の名を後世に遺す為、この碑の建立を決意、今日の完成に至る。 平成十一年(1999)五月三十一日」

播磨説2:揖東郡宮本村

<1:宮本公園、2:「宮本武蔵誕生之地」の碑、3:宮本武蔵の銅像、

4:石海神社、5:椋(むく)の木、6:武蔵産湯井戸>

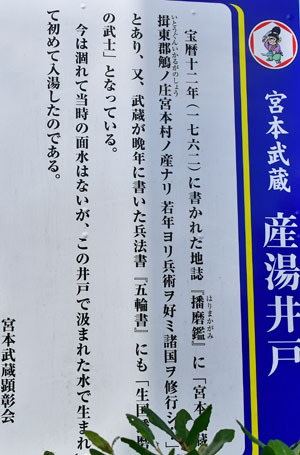

播磨説の二番目の候補地は「播磨国揖東郡鵤ノ庄宮本村」(現・兵庫県揖保(いぼ)郡太子町宮本)。「鵤」は「いかるが」と読み、「斑鳩」と同じ。この地域には聖徳太子ゆかりの「斑鳩寺」があり、その門前町として栄えた。

最寄駅はJR山陽本線の網干駅で、姫路駅から西へ3番目の駅です。碑の建つ宮本公園へは網干駅から5キロ、徒歩40分以上かかる。タクシーを利用しました。写真中央奥が宮本公園です。

ここが宮本公園。「宮本武蔵公園」としないところがいい。周りは田園地帯で、関西圏からやや離れているためか、住宅も密集していない。どちらかと言えば、のどかな田舎の風景です。

宮本公園の北側に「宮本武蔵誕生之地」の石碑が建つ。平成4年(1992)に宮本武蔵顕彰会によって建立されました。石碑の横には案内板が立ち、親切なことに「宮本武蔵生誕の地」というパンフレットまで置かれている。このパンフレットで「揖東郡宮本村説」のほぼ全てが理解できる。その奥が石海神社です。

■・★~~ 宮本村説の根拠 ~~★・■

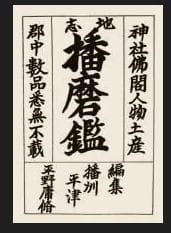

播磨の国16郡の地誌【播磨鑑】がある。これは平野庸脩という人が、播磨国の神社・仏閣・名所古跡・人物・物産・風俗・古老の伝承などについて採取した情報の記録で、宝暦12年(1762)頃から書き始められた。【播磨鑑】は版本(出版物)ではなく、平野が長年にわたって収集した記録です。

その中に、武蔵について以下の記述があります。

「宮本武蔵、損東郡鵤ノ庄宮本村の産なり。若年より兵術を好み諸国を修業し、天下にかくれなく、すなわち武蔵流と云いて諸士に門人多し。然れども諸侯に仕えず、明石に至りて小笠原右近将監候に謁見し、その時伊織を養子とした。その後、小笠原侯が豊前小倉に転封されるとき、同伴した。今もその子孫は、3千石で家老職だという。この宮本武蔵のこと、佐用郡平福の住人・風水翁の説と相違がある。別書にこれを記す。」

具体的に「損東郡鵤ノ庄宮本村の産」とあるのです。しかし家は、親は、兄弟は、など全く書かれていない。また何故「宮本村の産」としたのか、その根拠となるべき史料、伝承など何も示されていない。これを信用せよ、というのでしょうか。

「武蔵に関する物証や伝承は一切存在しないとされる。この地の場合、武蔵が誰の子かという肝心な点もまったく明らかではなくなる。『播磨鑑』の編著者・平野庸脩がなぜこの地にもっていったかは、根拠も含めて不明であるが、播磨ではこの地しか宮本の地がなかったことに因ったものか。」(宝賀寿男)という辛辣な批評もある。宮本武蔵は五輪書で「生国播磨の武士」といった、そこで播磨の国中を探したが「宮本」はここしかなかった、ということです。

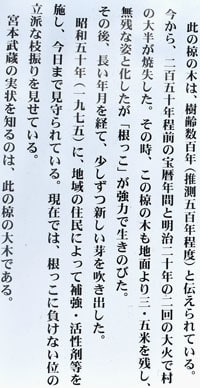

太子町観光協会のサイトに「残念なことに、宝暦年間の大火災にて村の大半が罹災し、武蔵に関する資料・古文書・系図等の大部分が消失。さらに、明治20年におきた再度の大火災により、総ての史料・古文書等は灰となってしましました。 現在、武蔵生家跡として言い伝えられた場所には、古井戸が残っているだけです。 ※荒神さんの境内の無残な傷跡を残した椋樹が、この再度の大災害を物語っています。」とある。

武蔵に関する資料・古文書・系図等の大部分は二度の集落大火災によって灰燼に帰してしまったという。

(右の武蔵像は石海神社拝殿に掲げられていた絵馬)

播磨武蔵研究会は太子町宮本村説を強く支持します。その理由は地誌「播磨鑑」と著者の平野庸脩(ひらの ようしゅう)への信頼性だ。平野庸脩は播磨国印南郡平津村(現・兵庫県加古川市米田町平津)の生まれ。すなわち武蔵生誕説の一つ印南郡米田村の隣村。医師・暦算家で「実証主義的な自然科学のセンス」の人だという。また「播磨地方に存在した武蔵・伊織関係の伝承情報に関するかぎり、平野庸脩の記述が最も信頼できる」

という。

気になるのが「この宮本武蔵のこと、佐用郡平福の住人・風水翁の説と相違がある。別書にこれを記す。」という記述。異説であるが、武蔵が作州辺りと関係あったことをにおわす。しかしそれを記した別書もまた灰燼に帰したか。

つい最近(2024年08月20日)、「宮本武蔵誕生之地」の碑の反対側に宮本武蔵の銅像が設置され除幕式が行われた。二刀流に構えた躍動的な武蔵像です。この銅像は、播磨を宮本武蔵の出生地として描いた映画「武蔵-むさし-」(2019年全国ロードショー)の脚本・監督である三上康雄氏が町に寄贈したもの。太子町観光協会会長「太子町には聖徳太子が創建したといわれる斑鳩寺もあるので、太子と武蔵の二刀流で観光客を呼び込みたい」とスピーチ。武蔵を町おこしに利用してもらいたくないものです。

つい最近(2024年08月20日)、「宮本武蔵誕生之地」の碑の反対側に宮本武蔵の銅像が設置され除幕式が行われた。二刀流に構えた躍動的な武蔵像です。この銅像は、播磨を宮本武蔵の出生地として描いた映画「武蔵-むさし-」(2019年全国ロードショー)の脚本・監督である三上康雄氏が町に寄贈したもの。太子町観光協会会長「太子町には聖徳太子が創建したといわれる斑鳩寺もあるので、太子と武蔵の二刀流で観光客を呼び込みたい」とスピーチ。武蔵を町おこしに利用してもらいたくないものです。

宮本公園北側の石海神社は旧石海村の産土神で、日本書紀の編集者だった舎人親王を祀っている。創立年月日は不詳ですが、宝暦年間(1751年~1764年)の大火災、さらに明治20年(1887)にも大火災に見舞われ、明治32年(1899)に再建された。

拝殿の豪華な飾りつけに目を見張る。拝殿内の天井にはたくさんの絵馬が飾られ、その中に武蔵の絵馬、佐々木小次郎との決闘の絵馬もあります。

石海神社の社殿を横から見ると、拝殿と本殿がつながり複雑な構造となっている。これは京都の北野天満宮などにみられる権現造りというものだろうか?。

石海神社の横にある「荒神さん」境内の椋(むく)の木です。「逆さ椋の由来」の説明版が建っている。宮本武蔵の実情を知る生き証人の椋の木だとされるのだが、果たしてどうだろう・・・?。

逆さ椋のある「荒神さん」の南側に、駐車場のような空き地がある。その南西隅に奇妙な(?)井戸跡があり、「宮本武蔵 産湯井戸」という案内板が建つ。

「この井戸は昔からここにあった。しかし古老の言い伝えのなかった井戸である。これを武蔵産湯の井戸とするのは、あきらかに捏造である」(播磨武蔵研究会)のような意見もあります。

■・★~~ 私の総括 ~~★・■

以上、作州説と二か所の播磨説の場所を訪れたのだが、結局どうなんだ、といわれそうだ。そこで私なりのマトメをおこなってみたい。

五輪書の「生国播磨の武士」、さらに地誌【播磨鑑】と平野庸脩を信頼し、宮本武蔵を「損東郡鵤ノ庄宮本村の産」とする。さらに泊神社棟札を信用し、新免家を継ぐために作州へおもむき、そこで数年過ごし後に旅に出る。

これでどうでしょうか?。ど素人のイマジネーションです。

ホームページもどうぞ

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます