2016年11月18日(金)叡山電車で鞍馬へ、義経ゆかりの場所を巡って紅葉の貴船神社へ。

貴船神社の境内図と歴史

鞍馬寺の西門を出ると、紅い「奥ノ院橋」が貴船川に架かっている。橋を渡ると、もうそこは貴船神社の門前町です。人通りが急に増えてくる。やはり貴船神社は「恋の神社」と云われるだけあって人気があるようです。

貴船神社は、手前から本宮、中宮、奥宮と三神域から成っている。それぞれ数百m離れているが、それをつなぐ道は貴船川の清流に沿い、紅葉や青葉に覆われ、またお茶屋や川床が並び退屈させない。

貴船神社の始まりについて、神社のサイトには諸説あると断りながらも

「第18代反正天皇の御代(約1600年前)、初代神武天皇の皇母・玉依姫命が御出現になり「吾は皇母玉依姫命なり。恒に雨風を司り以て国を潤し土を養う。また黎民の諸願には福運を蒙らしむ。よって吾が船の止まる処に祠を造るべし」と宣り給い、「雨風の国潤養土の徳を尊び、その源を求めて黄船に乗り、浪花の津(現在の大阪湾)から淀川、鴨川をさかのぼり、その源流である貴船川の上流のこの地(現在の奥宮の地)に至り、清水の湧き出づる霊境吹井を認め、一宇の祠を建てて水神を奉斎す」とあり、”黄船の宮”と崇められることになったと伝えられている。」とある。

神武天皇の母・玉依姫命が黄色い船に乗って淀川、鴨川を遡り、現在の奥宮の地に祠を建て水神を祀ったのが貴船神社の始まり、ということです。白鳳6年(666)、社殿の立替えの記録が残っていることから、かなり古くからあったようです。

平安時代には、水の供給を司る神を祀っていたことから、天皇の勅使が雨乞いや雨止みの祈願に訪れている。

永承元年(1046年)7月、洪水により社殿が流失したことから、天喜3年(1055)4月、現在の本宮の地に社殿を再建・遷座して、元の鎮座地は奥宮とした。「当社は長らく賀茂別雷神社(上賀茂神社)の摂社とされてきたが、これは天喜3年の社殿再建が契起となっているとする説がある。近世以降、それを不服として訴えが続けられ、明治以降になってようやく独立の神社となった。江戸時代までは賀茂別雷神社の祭神である賀茂別雷命も祭神としていた」(Wikipediaより)

社名の「貴船」の由来について、境内の由緒書きに「古くは「貴布禰」と記したが、「黄船」「木船」「木生嶺」「気生根」などの表記も見られる。明治4年(1871)官幣中社となり、以後「貴船」の表記で統一された」とある。また読み方については、公式サイトに「地名として「貴船」を「きぶね」と発音するのが一般的だが、神社名を公式に申し上げる際には、湧き出している御神水がいつまでも濁らないようにと祈りをこめて「きふねじんじゃ」と申し上げるのである」と書かれています。

貴船神社:本宮

本宮入口の鳥居が見えてきた。この鳥居は「二の鳥居」で、「一の鳥居」は叡山電鉄の貴船口駅近くにあり、かなり離れている。本宮に寄らず、中宮・奥宮へ向かうには、右の車道を進めばよい。

本宮入口の鳥居が見えてきた。この鳥居は「二の鳥居」で、「一の鳥居」は叡山電鉄の貴船口駅近くにあり、かなり離れている。本宮に寄らず、中宮・奥宮へ向かうには、右の車道を進めばよい。鳥居を潜ると、貴船神社の紹介には必ずでてくる参道の階段です。最も神社らしく感じる場所。

現在の本宮は、天喜3年(1055)に、現在の奥宮より移転されたもの。元々の貴船神社は、現在の奥宮にあったが、度々の洪水で流されたため移されたそうです。全国に約450社ある貴船神社の総本社。境内は年中、自由に参拝できる。6月1日は「貴船祭」

参道石段を登り門を潜ると境内。本宮の境内は広くありません。門のすぐ左手に樹齢400年、樹高約30mの御神木の桂の木がある。根元からいくつもの枝が天に向かって伸び、上の方で八方に広がる。貴船は「気生根」とも書かれるが、この桂の木は「御神気が龍の如く大地から勢いよく立ち昇っている姿に似て」いるので御神木とされたという。

御神木・桂の木の並びに、小さな「石庭」があります。作庭家・重森三玲が昭和40年に、古代人の神聖な祭場「天津磐境(あまついわさか)」をイメージして作庭したものだそうです。玉依姫命による「黄船」伝説から、庭全体が船の形に造られ、中は黄色い土が敷きつめられている。

貴船神社は縁結び・恋の神社として有名ですが、御神木や船が多いのも特色です。

写真中央が本殿で、右が権殿、左が拝殿。流れ造り・銅板葺きの本殿は平成17年に造営し一新された建物。

写真中央が本殿で、右が権殿、左が拝殿。流れ造り・銅板葺きの本殿は平成17年に造営し一新された建物。ご祭神は「高おかみの神(たかおかみのかみ)」で、古くから水を司る神様として崇められてきた。

本殿前に黒馬・白馬の銅像が建ち、傍に「絵馬発祥の社(えまのふるさと)」の説明板が立っている。それによると、平安時代、雨乞い・雨止みの御祈願のため歴代天皇が勅使を遣わされれる際、雨乞のときは「黒馬」を、長雨を止めてほしいときは「白馬」又は「赤馬」を献上して祈願していたとされています。それがいつからか、生馬に変えて板に馬の絵を描いた「板立馬」を奉納するようになった。この「板立馬」が現在の絵馬の原形だそうです。だから貴船神社は絵馬発祥の地になる。

貴船神社で有名な「水占(みずうら)みくじ」。貴船神社は、水の神様と縁結びの神様が同居している。水占いとはよく考えられたものです。いつ頃から始まったのでしょう?。水占みくじの場所は拝殿前にあり、「水占斎庭」と呼ばれている。狭い御神水なので混雑しています。

占い紙は横の社務所で、1枚200円で売っている。紙は積み重ねられているが、占いなので上から順に取るのではなく、好きな位置から紙を引く。透かして見たが、さすがに文字はみえません。紙をそっと水に浮かべ、文字の浮き出てくるのを待ちます。

おじさん一人で水占いとは・・・、少々照れるがここは社会体験と挑戦してみました。私は、何気なく一番上の紙を取ってしまったのですが。10秒位で文字が浮き出てきました。「吉」で、占いの内容はまずまず。色恋沙汰をしてみたいのですが・・・。

占い紙の中ほど左右にQRコードがあります。このQRコードをスマホで読み込み、言語(五カ国)を選択すると翻訳され音声まで聴こえるそうだ。デジタルの時代はここまで来たか。

本宮は狭い境内なので、水占みくじをしなければ、あっという間に見終わってしまう。時間があったので、祈雨の行事が行われていた「雨乞の滝」へ寄ってみようとしたが入口が分らない。社務所で訊ねると、現在、禁足地になっており行くことはできない、そうです。

本宮前の貴船川沿いも紅葉の綺麗な所。写真右上の建物は、本宮の休憩所なので、お茶を楽しみながら紅葉を鑑賞できます。

貴船神社:奥宮へ

本宮を出て、紅葉を愛でながら貴船川に添って上流へ歩く。おじさん一人でも、十分楽しい気分になります。道沿いには料理屋、お茶屋さんが並び、京の奥座敷の雰囲気を感じさせてくれます。

本宮を出て、紅葉を愛でながら貴船川に添って上流へ歩く。おじさん一人でも、十分楽しい気分になります。道沿いには料理屋、お茶屋さんが並び、京の奥座敷の雰囲気を感じさせてくれます。中宮(結社)入口の階段だ見えてきました。次は中宮(結社)に寄りたいのだが、貴船神社には参拝順のルールがある。「三社詣」と呼ばれ、「本宮」→「奥宮」→「中宮」の順で参拝するのが、縁結びのための古くからの習わしだそうです。私も従わないわけにはいかない(^^)。

ちょうど昼過ぎ、お食事処「ひろ文」さんがあるので、昼食にします。

貴船川は貴船山と鞍馬山の谷間を流れ、賀茂川へつながる。この川沿いは大変風光明媚で、京の奥座敷といわれるだけあります。夏は川床で涼を感じ、秋は紅葉で魅了される。ライトアップされるんでしょうか、川沿いには照明器具が見えます。

川沿いを進むと奥宮の紅い鳥居が見えてきました。奥宮は本宮から700mほど奥になる。この辺りは、本宮や中宮付近にあった旅館やお茶屋、川床などなく、神域の気配が強く感じられる。

この奥宮は貴船神社創建の地で、元々本宮があったところ。度々の洪水で損壊され、天喜3年(1055)に現在の本宮の地に社殿を再建・遷座し、ここは奥宮となった。水の神様も、時には自虐的に暴れるんだ。

写真左側に、注連縄の張られた大木がある。「相生(あいおい)の杉」と呼ばれ、説明板には「御神木。同じ根から生えた二本の杉。樹齢千年。相生は「相老」に通じ、夫婦共に長生きの意味」とあります。

紅い鳥居の先に、小さな紅い橋が架けられている。橋には「思い川」「おもいかは橋」と書かれている。川を覗いてみるが、ほとんど水は流れていない。

ここが本宮だった頃、この小川で手を洗い、口をすすぎ、身を清めてから参拝していた。だから「みそぎの川」、「御物忌川(おものいみがわ)」だった。ところがここを訪れた和泉式部の恋の話と重なり、いつの頃からか「おものいみ川」が「思ひ川」と呼ばれるようになったという。

薄暗い杉並木と白い砂利の参道が続く。奥宮までくると訪れる人も少ない。本宮のような華やいだ雰囲気はなく、「気」に満ちた厳粛な雰囲気が漂う。参道奥の朱塗りの神門をくぐると、奥宮の境内です。

神門を潜ると、すぐ左側に御神木の「連理(れんり)の杉」がそびえる。杉(左)と楓(右)が一つにくっついた珍しい木で、夫婦和合・男女の仲睦まじいことの象徴として、御神木にされている。

貴船神社:奥宮(本殿・拝殿・船形石)

中央の能舞台のように見えるのが拝殿。左の本殿に祀られている奥宮のご祭神は 「闇おかみの神(くらおかみのかみ)」。この神は、本宮の「高おかみの神」とは「呼び名が違っても同じ神なり。一説には、高おかみは「山上の龍神」、闇おかみは「谷底暗闇の龍神」といわれる同じ龍神」(公式サイトより)で、水を司る神様。

「本殿の真下には「龍穴」と呼ばれる大きな穴があいており、誰も見ることは許されていない。この龍穴は大和の室生龍穴、岡山備前の龍穴とともに日本三大龍穴のひとつとされている」(公式サイトより)。この龍穴に物を落とすと、にわかに曇り空になり龍穴から激しく風が吹き上がるという言い伝えがある。

本殿の前の建物は拝殿ですが、見ようによっては能舞台に見えます。

本殿の前の建物は拝殿ですが、見ようによっては能舞台に見えます。貴船神社・奥宮は「丑の刻参り」ゆかりの場所としても知られている。「丑の年、丑の月、丑の日、丑の刻に、貴船の神様が牛鬼を従者にして降臨した」という故事に基づくもので、本来の「丑の刻参り」は心願成就、つまりあらゆる願い事をかなえるためのものでした。ところがいつの頃からか、「丑の刻参り」は「呪いの藁人形のまじない」というように一般に広まっていった。

Wikipediaは「丑の刻参り」について「丑の刻(午前1時から午前3時ごろ)に神社の御神木に憎い相手に見立てた藁人形を釘で打ち込むという、日本に古来伝わる呪術の一種。典型では、嫉妬心にさいなむ女性が、白衣に扮し、灯したロウソクを突き立てた鉄輪を頭にかぶった姿でおこなうものである。連夜この詣でをおこない、七日目で満願となって呪う相手が死ぬが、行為を他人に見られると効力が失せると信じられた。ゆかりの場所としては京都府の貴船神社が有名」と説明している。

貴船神社にとっては迷惑なことですね。謡曲「鉄輪(かなわ)」などの影響でしょうか?。ちなみに謡曲「鉄輪」は「室町時代の謡曲の題名。「かなわ」と訓む。あらすじは後妻を娶った男を先妻が恨み、貴船神社に詣でたところ「赤い布を裁ち切り身にまとい、 顔には朱を塗り、頭には鉄輪を乗せ、ろうそくを灯せば鬼となる」とお告げを受ける。男は悪夢に悩み安倍晴明の元を訪れ鬼となった先妻と対決して鬼は消え失せる、というもの。」(Wikipediaより)

本殿横に注連縄で囲われた小さな空き地があり、中央に「権地」(ごんち)と書かれた札が立っています。

本殿横に注連縄で囲われた小さな空き地があり、中央に「権地」(ごんち)と書かれた札が立っています。本殿真下には「誰も見てはならぬとされる神聖な龍穴」があり、そのため本殿をその位置で解体修理できない。そこで横の「権地」まで移動し、解体修理後に元の位置まで戻すのです。一種の「遷宮」で、貴船神社では「附曳神事(ふびきしんじ)」と呼んでいる。

平成23年(2011)12月29日、奥宮の本殿修復のため150年ぶりに「附曳神事」が行われた。龍穴は、絶対に誰にも見られてはいけない。そのため本殿の西に手広い菰(こも)を結び付け、本殿を権地へ曳き移すにつれ菰も引っ張られ龍穴を覆い、誰ににも見えない。さらに絶対に守らなければならないこととして「境内にいるすべての人間は声を出してはいけない」ということがある。そのため神職をはじめ宮大工、氏子、一般参加者も神の葉(榊・さかき)を口にくわえ、無言で少しずつ静かに動かしていったそうです。修理完成した翌年5月31日、元の場所に同じような方法で曳き戻された。

本殿左横に、貴船神社創建伝説の玉依姫命が乗って来たという「船形石」(ふながたいし)がある。その黄色い船が人目に触れぬように小石に覆われ囲われたものと伝えられている。船舶関係者から「船玉神」として信仰されていて、小石を持ち帰ると航海安全の御利益があるそうです。

貴船神社:中宮(結社(ゆいのやしろ))

13時15分、奥宮を出て貴船神社の参拝順ルールに従い、一番最後に中宮に寄ります。本宮と奥宮の中間にあるため中宮 (なかみや)と呼ばれる。本宮から上流へ300m、奥宮から下流へ400m位。

中宮の社に祀られている御祭神は「磐長姫命 (いわながひめのみこと)」。

中宮の社に祀られている御祭神は「磐長姫命 (いわながひめのみこと)」。磐長姫命の御鎮座に関して、貴船神社のサイトには以下のような伝承があることを紹介している。

昔、瓊々杵尊(ににぎのみこと)が木花開耶姫(このはなさくやひめ)に一目ぼれし、姫の父・大山祇命(おおやまつみのみこと)に結婚したいことを申し上げる。大山祇命は姉の磐長姫も添えて、二人の娘を送り出した。容姿端麗な木花開耶姫に対して、姉の磐長姫はたいへん醜かったため、瓊々杵尊は木花開耶姫だけを娶り、磐長姫を送り返した。そのため磐長姫は大いに恥じて「我長くここにありて縁結びの神として世のため人のために良縁を得させん」といわれて、この地に鎮まったという。

中宮は「結社(ゆいのやしろ)」とも呼ばれ、貴船神社は「縁結びの神様」として知られるようになった。平安時代には既に「縁結び」の神社として、貴族から庶民に至るまで参拝されるようになったという。

平安時代の女流歌人・和泉式部も、夫・藤原保昌との不仲を憂い、貴船神社にお詣りした。その甲斐あって縁が戻ったそうです。その時の心情を詠った和泉式部の歌碑が建っている。

現在でも縁結びを願う人が多いいのでしょうか、結び処には沢山の「結び文(むすびぶみ)」が結ばれ、奉納されています。以前は、境内のススキを結んでいたようですが、植物保護のため止められた。私は、縁結びとは縁無くなった歳なので、結ばなかった。

本宮には船形をした石庭、奥宮には船形石があった。ここ中宮にも「天の磐船(あめのいわふね)」がある。貴船神社の創建伝説が、神武天皇の母・玉依姫命が黄色い船に乗ってやって来たというものなので、貴船神社と「船」との関わりは深い。

苔むした舟形の大石が置かれている。平成8年(1996)京都の造園家・久保篤三氏により、結社の御祭神・磐長姫命の御料船として奉納された。長さ約3m、重さ6トンの船の形をした自然石で、貴船の山奥で見つけられたものという。

狭い境内なので、あっという間に見終わってしまう。出口の階段を下りると、昼食にカレーうどんを食べた「ひろ文」さん。恋とか、縁とかよりもこの景観ですね。気分が和みます。

帰路に着くため叡山電鉄・貴船駅へ向かいます。鞍馬と貴船は一日で周れる範囲。男性的で武骨な鞍馬を先に訪れ汗をかき、それから女性的な貴船に下りて寛ぐというのがベストだと思う。逆に貴船で寛いだ後、鞍馬へ向かうのは大変です。あの急峻な山道を俺は登りたくない・・・。

詳しくはホームページを

山中へ入っていくと右手に「源義経公息つぎの水」がある。修行時代の牛若丸は、九十九折参道の由岐神社近くにあった東光坊という僧院に住まい、夜毎剣術修行のため奥の院の僧正ガ谷まで通ったという。その途中にあるこの湧き水で喉を潤したそうです。現在でも湧き続け、柄杓が置かれている。

山中へ入っていくと右手に「源義経公息つぎの水」がある。修行時代の牛若丸は、九十九折参道の由岐神社近くにあった東光坊という僧院に住まい、夜毎剣術修行のため奥の院の僧正ガ谷まで通ったという。その途中にあるこの湧き水で喉を潤したそうです。現在でも湧き続け、柄杓が置かれている。

僧正ガ谷からさらに10分ほど降りていくと、鞍馬寺の最奥部の奥の院魔王殿(おくのいん まおうでん)にたどり着く。11時過ぎです。この魔王殿には、650万年前に人類救済の使命を持って、金星からやってきたとされる護法魔王尊が祀られている。

僧正ガ谷からさらに10分ほど降りていくと、鞍馬寺の最奥部の奥の院魔王殿(おくのいん まおうでん)にたどり着く。11時過ぎです。この魔王殿には、650万年前に人類救済の使命を持って、金星からやってきたとされる護法魔王尊が祀られている。 鞍馬寺はここまで。”お疲れさま!”ということで、魔王殿前には幾つかベンチが用意されている。皆さん、食事したり地図みたり、寛いでいらっしゃる。

鞍馬寺はここまで。”お疲れさま!”ということで、魔王殿前には幾つかベンチが用意されている。皆さん、食事したり地図みたり、寛いでいらっしゃる。

閼伽井護法善神社とは反対側の本殿金堂の左手には本坊(金剛寿命院)、いわゆる鞍馬寺寺務所がある。その前に門がある。この門が奥の院参道入口です。

閼伽井護法善神社とは反対側の本殿金堂の左手には本坊(金剛寿命院)、いわゆる鞍馬寺寺務所がある。その前に門がある。この門が奥の院参道入口です。

しばらく行くと、紅葉と白壁の霊宝殿(鞍馬山博物館)が見えてくる。その手前に与謝野晶子・寛歌碑があります。小さく、薄暗いので見逃しやすい。鞍馬寺の先代管長・信樂香雲が、歌での与謝野晶子の弟子だった縁で建てられたものでしょう。

しばらく行くと、紅葉と白壁の霊宝殿(鞍馬山博物館)が見えてくる。その手前に与謝野晶子・寛歌碑があります。小さく、薄暗いので見逃しやすい。鞍馬寺の先代管長・信樂香雲が、歌での与謝野晶子の弟子だった縁で建てられたものでしょう。

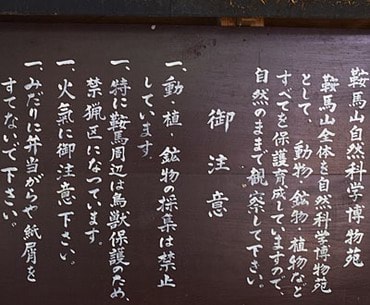

冬柏亭横の階段を登り、山門を潜ると本格的な山道が始まる。その山門脇に、鞍馬山自然科学博物苑としての注意書きと”WARNING”が貼り出されていました。

冬柏亭横の階段を登り、山門を潜ると本格的な山道が始まる。その山門脇に、鞍馬山自然科学博物苑としての注意書きと”WARNING”が貼り出されていました。 京阪電車・出町柳駅を降り、そのまま地上に出ると叡山電鉄・出町柳駅です。ローカル風の小さな駅ですが、比叡山、大原、鞍馬、貴船など京都を代表する観光地への路線なので、リュックを背負った人が多く、いつも混んでいます。

京阪電車・出町柳駅を降り、そのまま地上に出ると叡山電鉄・出町柳駅です。ローカル風の小さな駅ですが、比叡山、大原、鞍馬、貴船など京都を代表する観光地への路線なので、リュックを背負った人が多く、いつも混んでいます。

8時半、まだ静かな鞍馬寺の門前町を通り、仁王門前に着く。鞍馬駅から5分程の距離。紅葉が紅い天狗の顔とダブってくる。仁王門の両側には湛慶(たんけい、運慶の長男)作と云われる仁王尊像が睨みを利かせている。柱に掲げられた仁王門の説明書きに「寿永年間(1182-1184)に建立されたが、明治24年に炎上したので、明治44年に再建され、更に昭和35年に移築修理が加えられた。向かって左側の扉一枚は寿永の頃のものである。仁王像は湛慶作と伝えられ、明治の再建時に丹波よりお移しされたという」とある。門前の左右にあるのは、狛犬ではなく阿吽(あうん)の寅。唐招提寺の開祖、鑑真和上の高弟鑑禎が夢のお告げで鞍馬山に登ると鬼女に襲われたが、毘沙門天によって助けられた。その日が寅の月、寅の日、寅の刻だったので、鞍馬寺では寅を大切にしている。

8時半、まだ静かな鞍馬寺の門前町を通り、仁王門前に着く。鞍馬駅から5分程の距離。紅葉が紅い天狗の顔とダブってくる。仁王門の両側には湛慶(たんけい、運慶の長男)作と云われる仁王尊像が睨みを利かせている。柱に掲げられた仁王門の説明書きに「寿永年間(1182-1184)に建立されたが、明治24年に炎上したので、明治44年に再建され、更に昭和35年に移築修理が加えられた。向かって左側の扉一枚は寿永の頃のものである。仁王像は湛慶作と伝えられ、明治の再建時に丹波よりお移しされたという」とある。門前の左右にあるのは、狛犬ではなく阿吽(あうん)の寅。唐招提寺の開祖、鑑真和上の高弟鑑禎が夢のお告げで鞍馬山に登ると鬼女に襲われたが、毘沙門天によって助けられた。その日が寅の月、寅の日、寅の刻だったので、鞍馬寺では寅を大切にしている。

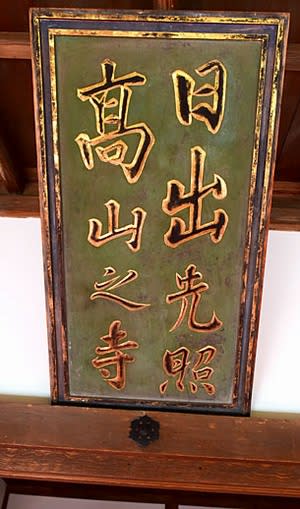

指月橋から20分くらいで、高山寺入口が見えてきます。周山街道の左脇から坂道を登って行く。落ち葉の散乱するなか、ゆるやかな山道を登る。参道の雰囲気はありませんが、この道が高山寺への表参道なのです。現在では、バス停に近い裏参道が”表”になっていますが。「世界文化遺産」の碑もある。平成6年(1994)、高山寺だけが「古都京都の文化財」として世界遺産に登録されたのです。

指月橋から20分くらいで、高山寺入口が見えてきます。周山街道の左脇から坂道を登って行く。落ち葉の散乱するなか、ゆるやかな山道を登る。参道の雰囲気はありませんが、この道が高山寺への表参道なのです。現在では、バス停に近い裏参道が”表”になっていますが。「世界文化遺産」の碑もある。平成6年(1994)、高山寺だけが「古都京都の文化財」として世界遺産に登録されたのです。

石水院とは参道を挟んで反対側に、日本最古の茶園といわれる茶畑があります。竹柵で囲われ、入口に「日本最古之茶園」の石柱が建つ。

石水院とは参道を挟んで反対側に、日本最古の茶園といわれる茶畑があります。竹柵で囲われ、入口に「日本最古之茶園」の石柱が建つ。

金堂からそのまま真っ直ぐ下れば表参道ですが、帰りは裏参道へ降りてみます。石水院のすぐ横に細道があり、栂ノ尾バス停へ降りる近道になっている。かなりの急坂で、下りるとすぐ目の前が栂ノ尾バス停です。バスでやって来て、この坂を登ってお参りされる人もおられるので、途中に入山料徴収小屋も建てられ、「裏参道」と呼ばれています。最近ではバスやマイカーで来られる人のほうが多く、表裏が逆転しているようだ。紅葉の見ごたえは裏が断然です。

金堂からそのまま真っ直ぐ下れば表参道ですが、帰りは裏参道へ降りてみます。石水院のすぐ横に細道があり、栂ノ尾バス停へ降りる近道になっている。かなりの急坂で、下りるとすぐ目の前が栂ノ尾バス停です。バスでやって来て、この坂を登ってお参りされる人もおられるので、途中に入山料徴収小屋も建てられ、「裏参道」と呼ばれています。最近ではバスやマイカーで来られる人のほうが多く、表裏が逆転しているようだ。紅葉の見ごたえは裏が断然です。

表門を潜ると、すぐ正面が本堂です。現在の本堂は、元禄13年(1700)に五代将軍 徳川綱吉の生母 母桂昌院(けいしょういん)の寄進により再建されたものと言われるが、東福門院(後水尾天皇中宮)の寄進によるとする説もある。

表門を潜ると、すぐ正面が本堂です。現在の本堂は、元禄13年(1700)に五代将軍 徳川綱吉の生母 母桂昌院(けいしょういん)の寄進により再建されたものと言われるが、東福門院(後水尾天皇中宮)の寄進によるとする説もある。

楼門を入った右手に、手前から順に書院、宝蔵、和気公霊廟、鐘楼、明王堂が建ち、その先には五大堂と毘沙門堂が南向きに建つ。毘沙門堂の後方には大師堂がある。五大堂北側の石段を上った正面に金堂、その裏手の一段高いところに多宝塔が建つ。「かわらけ投げ」の地蔵院は境内西端です。

楼門を入った右手に、手前から順に書院、宝蔵、和気公霊廟、鐘楼、明王堂が建ち、その先には五大堂と毘沙門堂が南向きに建つ。毘沙門堂の後方には大師堂がある。五大堂北側の石段を上った正面に金堂、その裏手の一段高いところに多宝塔が建つ。「かわらけ投げ」の地蔵院は境内西端です。 朱塗りの板塀で囲まれているのが和気清麻呂公霊廟。もとは和気清麻呂公を祀った護王社があったが、明治19年(1886)に京都御所の西に移転し護王神社となった。この霊廟は昭和9年(1934)、山口玄洞寄進により建立されたもの。

朱塗りの板塀で囲まれているのが和気清麻呂公霊廟。もとは和気清麻呂公を祀った護王社があったが、明治19年(1886)に京都御所の西に移転し護王神社となった。この霊廟は昭和9年(1934)、山口玄洞寄進により建立されたもの。

金堂の背後の小高い位置に建っているのが多宝塔。ここも紅葉の美しい場所です。

金堂の背後の小高い位置に建っているのが多宝塔。ここも紅葉の美しい場所です。

投げる人、覗き込む人、写真撮る人、さまざまです。なかなかうまく飛ばない。紙ヒコーキのようにふんわり飛ぶより、スッーと消えたほうがよいのかも。厄だから。ここはちょうど清滝橋の真上辺りでしょうか。清滝川まで飛ばすのは、まず無理でしょう。

投げる人、覗き込む人、写真撮る人、さまざまです。なかなかうまく飛ばない。紙ヒコーキのようにふんわり飛ぶより、スッーと消えたほうがよいのかも。厄だから。ここはちょうど清滝橋の真上辺りでしょうか。清滝川まで飛ばすのは、まず無理でしょう。 何かでよく見たことのある肖像画です。これは神護寺に伝わっていた国宝「伝・源頼朝像」。日本の肖像画史上の傑作として名高い。寺の史料である『神護寺略記』によって源頼朝とされてきたが、近年では異説も多く確定できない。そのため、国宝の指定名称にも「伝」の字が付されている。

何かでよく見たことのある肖像画です。これは神護寺に伝わっていた国宝「伝・源頼朝像」。日本の肖像画史上の傑作として名高い。寺の史料である『神護寺略記』によって源頼朝とされてきたが、近年では異説も多く確定できない。そのため、国宝の指定名称にも「伝」の字が付されている。 清滝橋上で上流を見ればダムのようなものが見える。これが”危い”と注意書きにあったダムなのうだろうか。

清滝橋上で上流を見ればダムのようなものが見える。これが”危い”と注意書きにあったダムなのうだろうか。 清滝橋を渡り、神護寺の正面に行く途中。神護寺の手前でこの絶景です。11月中旬だがもう満開、いや見頃となっている。神護寺の紅葉は京都で最も早く見頃を向かえ、京都の紅葉シーズンの始まりを示すという。

清滝橋を渡り、神護寺の正面に行く途中。神護寺の手前でこの絶景です。11月中旬だがもう満開、いや見頃となっている。神護寺の紅葉は京都で最も早く見頃を向かえ、京都の紅葉シーズンの始まりを示すという。 川向の「もみじ屋」別館へ渡るつり橋。「もみじばし」とあり、「ゆすったりしないで下さい」と書かれている。歩くだけで微かに揺れ、少々気持ち悪い。「もみじ屋」だけあって、絵になるもみじ風景です。この別館は「川の庵」と呼ばれ、本館は裏山の上にある。即ち高雄バス停の横。山上の本館からの眺めも素晴らしいようです。

川向の「もみじ屋」別館へ渡るつり橋。「もみじばし」とあり、「ゆすったりしないで下さい」と書かれている。歩くだけで微かに揺れ、少々気持ち悪い。「もみじ屋」だけあって、絵になるもみじ風景です。この別館は「川の庵」と呼ばれ、本館は裏山の上にある。即ち高雄バス停の横。山上の本館からの眺めも素晴らしいようです。 高雄観光ホテル先に紅い「高雄橋」が見えてきた。ホテル横の川沿いには川床小屋が並んでいる。

高雄観光ホテル先に紅い「高雄橋」が見えてきた。ホテル横の川沿いには川床小屋が並んでいる。 高雄観光ホテルのすぐ先に、紅い欄干の高雄橋が現れる。右山上に高雄バス停や駐車場があり、坂道を下りてくればすぐ高雄橋です。だからこの高雄橋が実質上、神護寺の入口になり、この辺りから人が多くなってきます。

高雄観光ホテルのすぐ先に、紅い欄干の高雄橋が現れる。右山上に高雄バス停や駐車場があり、坂道を下りてくればすぐ高雄橋です。だからこの高雄橋が実質上、神護寺の入口になり、この辺りから人が多くなってきます。

山岳寺院である神護寺の境内もかなり高い所にあり、階段はつきもの。階段は長いが、それほど傾斜がきつくないので苦無く登れます。なによりズッーと紅葉に覆われているので、”綺麗ネ!、ワァー絶景!”と楽しみながら登っていける。途中にお茶屋さんもあるので、休憩もできる。

山岳寺院である神護寺の境内もかなり高い所にあり、階段はつきもの。階段は長いが、それほど傾斜がきつくないので苦無く登れます。なによりズッーと紅葉に覆われているので、”綺麗ネ!、ワァー絶景!”と楽しみながら登っていける。途中にお茶屋さんもあるので、休憩もできる。 お茶屋さんはお茶だけでなく、うどん、そば、おでん等のお食事もできます。名物「もみじまんじゅう」も。

お茶屋さんはお茶だけでなく、うどん、そば、おでん等のお食事もできます。名物「もみじまんじゅう」も。 参道の丁度中ほどに「硯石」(すずりいし)がある。案内板には次のように書かれている。

参道の丁度中ほどに「硯石」(すずりいし)がある。案内板には次のように書かれている。 「硯石」の傍には茶屋「硯石亭」があります。ここの名物は「もみじ餅」。他にもぜんざいや湯豆腐セットなども。しかし何と言っても一番は紅葉の美しさ。庭に入って眺めるのは自由ですが、座ってはいけません。座りたかったらぜんざいを。

「硯石」の傍には茶屋「硯石亭」があります。ここの名物は「もみじ餅」。他にもぜんざいや湯豆腐セットなども。しかし何と言っても一番は紅葉の美しさ。庭に入って眺めるのは自由ですが、座ってはいけません。座りたかったらぜんざいを。

階段途中で、硯石亭のお庭を見下ろす

階段途中で、硯石亭のお庭を見下ろす 登りつめると拝観受付所のある正門にあたる楼門です。鬼瓦に寛永6年(1629)の刻銘があるので、その頃の建立とされる。両脇には持国天、増長天が睨んでいます。

登りつめると拝観受付所のある正門にあたる楼門です。鬼瓦に寛永6年(1629)の刻銘があるので、その頃の建立とされる。両脇には持国天、増長天が睨んでいます。

これから橋を渡り、清滝川の左岸を上流へ向かって歩きます。清滝から上流の高雄までは「錦雲渓」(きんうんけい、又は「錦雲峡」)と呼ばれる。清滝川は下って落合いで保津川と合流している。清滝川に添った下流方向は「金鈴峡」(きんれいきょう)と呼ばれ、東海自然歩道のハイキングコースに含まれています。

これから橋を渡り、清滝川の左岸を上流へ向かって歩きます。清滝から上流の高雄までは「錦雲渓」(きんうんけい、又は「錦雲峡」)と呼ばれる。清滝川は下って落合いで保津川と合流している。清滝川に添った下流方向は「金鈴峡」(きんれいきょう)と呼ばれ、東海自然歩道のハイキングコースに含まれています。

高雄までの道のりに、分岐道が二箇所ある。それ以外は一本道で迷うことはない。まず最初の分かれ道がここです。金鈴橋から15分くらいでしょうか。高雄へ続く錦雲渓は、真ん中の坂道を下りて行く。右への小道はすぐ行き止まり、左への舗装道は月輪寺を経て愛宕山山頂への登山道です。4年前の愛宕山登山では、この道を下山してきた。途中の月輪寺は、その年七月の豪雨で大きな被害に遭い無惨な姿をさらしていた。山岳寺院の宿命です。復興されたのでしょうか?。

高雄までの道のりに、分岐道が二箇所ある。それ以外は一本道で迷うことはない。まず最初の分かれ道がここです。金鈴橋から15分くらいでしょうか。高雄へ続く錦雲渓は、真ん中の坂道を下りて行く。右への小道はすぐ行き止まり、左への舗装道は月輪寺を経て愛宕山山頂への登山道です。4年前の愛宕山登山では、この道を下山してきた。途中の月輪寺は、その年七月の豪雨で大きな被害に遭い無惨な姿をさらしていた。山岳寺院の宿命です。復興されたのでしょうか?。

真ん中の坂道を下りて行くとすぐ二番目の分かれ道に出会う。真っ直ぐ進む道と、V字形にバックする道の二道に分岐する。立てられている案内標識はV字形にバックする道を示している。何故バックするんだろう?と疑問に思うが案内標識に従う。

真ん中の坂道を下りて行くとすぐ二番目の分かれ道に出会う。真っ直ぐ進む道と、V字形にバックする道の二道に分岐する。立てられている案内標識はV字形にバックする道を示している。何故バックするんだろう?と疑問に思うが案内標識に従う。 川沿いを清滝の方向へバックします。歩き続けるが変化がない。このままでは清滝まで戻ってしまうのではないかと心配になってきた。オイオイどうなっているんだよ!と、不安な気持ちになってくる。

川沿いを清滝の方向へバックします。歩き続けるが変化がない。このままでは清滝まで戻ってしまうのではないかと心配になってきた。オイオイどうなっているんだよ!と、不安な気持ちになってくる。

橋を渡り、清滝川の右岸を今度は上流に向かって歩く。すぐ横が清滝川の清流で、飲みたくなるほどの澄みきった透明な川水。川魚も心地よく泳げるだろうナ、と探したが見かけなかった。清滝川はゲンジボタルの生息地だそうです。

橋を渡り、清滝川の右岸を今度は上流に向かって歩く。すぐ横が清滝川の清流で、飲みたくなるほどの澄みきった透明な川水。川魚も心地よく泳げるだろうナ、と探したが見かけなかった。清滝川はゲンジボタルの生息地だそうです。

「頭塔」の北側に広い車道が東西に走っている。「ならまち」中央を貫き、「ならまち大通り」と呼ばれています。高畑の真ん中を通って”剣豪の里”柳生町へ続く。そこからこの高畑辺りからは「柳生街道」と呼ばれている。

「頭塔」の北側に広い車道が東西に走っている。「ならまち」中央を貫き、「ならまち大通り」と呼ばれています。高畑の真ん中を通って”剣豪の里”柳生町へ続く。そこからこの高畑辺りからは「柳生街道」と呼ばれている。 奈良公園、春日大社に近く、歴史と自然の風景に恵まれた閑静な高畑界隈は、大正から昭和にかけて多くの文化人、画家などに親しまれてきた。志賀直哉もその一人です。ここに志賀直哉自ら設計した邸宅を建て,昭和4年から約十年間住んだ。武者小路実篤、小林秀雄、尾崎一雄など多くの文化人が集まり文化サロンを形成し,文化・芸術論に花を咲かせたという。こうした自然と静寂に恵まれた中で執筆活動を行い、昭和12年に代表作「暗夜行路」を書き上げた。

奈良公園、春日大社に近く、歴史と自然の風景に恵まれた閑静な高畑界隈は、大正から昭和にかけて多くの文化人、画家などに親しまれてきた。志賀直哉もその一人です。ここに志賀直哉自ら設計した邸宅を建て,昭和4年から約十年間住んだ。武者小路実篤、小林秀雄、尾崎一雄など多くの文化人が集まり文化サロンを形成し,文化・芸術論に花を咲かせたという。こうした自然と静寂に恵まれた中で執筆活動を行い、昭和12年に代表作「暗夜行路」を書き上げた。

柳生街道に戻り新薬師寺を目指す。静かな車道が、春日大社境内の横を春日山の方向へ続いている。柳生街道を山の方向に歩いていると,右手に新薬師寺の案内が見えてくる。その案内標識に従い路地に入っていく。古い土塀が続き,やがて新薬師寺の東門(重要文化財)が現れる。しかし東門は閉鎖されているので,土塀伝いに南へ歩き南門へ周ります。

柳生街道に戻り新薬師寺を目指す。静かな車道が、春日大社境内の横を春日山の方向へ続いている。柳生街道を山の方向に歩いていると,右手に新薬師寺の案内が見えてくる。その案内標識に従い路地に入っていく。古い土塀が続き,やがて新薬師寺の東門(重要文化財)が現れる。しかし東門は閉鎖されているので,土塀伝いに南へ歩き南門へ周ります。 拝観受付のある南門は,鎌倉時代後期の作で切妻造の四脚門。国の重要文化財に指定されている。600円の拝観料を納めて境内へと入ります。華厳宗の寺院で、山号は日輪山。

拝観受付のある南門は,鎌倉時代後期の作で切妻造の四脚門。国の重要文化財に指定されている。600円の拝観料を納めて境内へと入ります。華厳宗の寺院で、山号は日輪山。 創建当時は東大寺とともに南都十大寺の一つに数えられ、南大門、中門、金堂、講堂、食堂、鐘楼、鼓楼、三面僧房、東西両塔を備えた大寺だったという。しかし宝亀11年(780)西塔への落雷で境内はたちまち炎に包まれ、ほとんどの堂宇が焼失してしまう。また応和2年(962年)には台風による風水害で諸堂が倒壊し、本尊も壊れてしまう。

創建当時は東大寺とともに南都十大寺の一つに数えられ、南大門、中門、金堂、講堂、食堂、鐘楼、鼓楼、三面僧房、東西両塔を備えた大寺だったという。しかし宝亀11年(780)西塔への落雷で境内はたちまち炎に包まれ、ほとんどの堂宇が焼失してしまう。また応和2年(962年)には台風による風水害で諸堂が倒壊し、本尊も壊れてしまう。 (写真は、絵葉書「薬師如来と十二神将」より)本堂の内部は瓦の敷かれた土間で、その中央には漆喰で固められた直径が9m、高さが90cmの巨大な円形の土壇が設けられている。円形の土壇は珍しく我が国では最大の大きさ。土壇上には中央に本尊の薬師如来坐像(国宝)を安置し、これを囲んで十二神将立像(国宝)が外向きに立つ。天井板は張られておらず,屋根裏の垂木などの構造材をそのまま露出させている。これを「化粧屋根裏」と呼ぶそうだ。

(写真は、絵葉書「薬師如来と十二神将」より)本堂の内部は瓦の敷かれた土間で、その中央には漆喰で固められた直径が9m、高さが90cmの巨大な円形の土壇が設けられている。円形の土壇は珍しく我が国では最大の大きさ。土壇上には中央に本尊の薬師如来坐像(国宝)を安置し、これを囲んで十二神将立像(国宝)が外向きに立つ。天井板は張られておらず,屋根裏の垂木などの構造材をそのまま露出させている。これを「化粧屋根裏」と呼ぶそうだ。 新薬師寺も「萩の寺」としても知られています。本堂脇に萩が群生しているが、元興寺同様に花つきはよくなかった。唯一、本堂右前の小さな池の周辺だけが鮮やかでした。

新薬師寺も「萩の寺」としても知られています。本堂脇に萩が群生しているが、元興寺同様に花つきはよくなかった。唯一、本堂右前の小さな池の周辺だけが鮮やかでした。 新薬師寺のすぐ裏側に「奈良市写真美術館」があります。写真家・入江泰吉(1905~1992)が生涯大和路の風情や仏教美術を撮り続けた記録写真など8万点収蔵し,その中からテーマを替えて展示公開している。建物は建築家・黒川紀章が設計,日本芸術院賞を受賞。

新薬師寺のすぐ裏側に「奈良市写真美術館」があります。写真家・入江泰吉(1905~1992)が生涯大和路の風情や仏教美術を撮り続けた記録写真など8万点収蔵し,その中からテーマを替えて展示公開している。建物は建築家・黒川紀章が設計,日本芸術院賞を受賞。

(左奥は本堂)白毫寺は「萩の寺」と呼ばれるが、椿でも有名で、境内いたる所に椿の木があります。登ってきた「萩の石段」にも植えられている。白毫寺の椿の代名詞になっている樹齢400年の「五色椿」は、本堂前のロープで囲われた中に樹がある。一本の木に、赤や白、ピンク、紅白の絞りなど色とりどりの大輪の花を咲かせる非常に珍しい椿です。見頃は3月下旬から4月上旬。東大寺の「糊こぼし」、伝香寺の「散り椿」と並んで大和の三名椿と呼ばれています。

(左奥は本堂)白毫寺は「萩の寺」と呼ばれるが、椿でも有名で、境内いたる所に椿の木があります。登ってきた「萩の石段」にも植えられている。白毫寺の椿の代名詞になっている樹齢400年の「五色椿」は、本堂前のロープで囲われた中に樹がある。一本の木に、赤や白、ピンク、紅白の絞りなど色とりどりの大輪の花を咲かせる非常に珍しい椿です。見頃は3月下旬から4月上旬。東大寺の「糊こぼし」、伝香寺の「散り椿」と並んで大和の三名椿と呼ばれています。

「ならまち」でもやや南の三棟町に「誕生寺(たんじょうじ)」がある。この周辺は中将姫ゆかりの土地なので、誕生したのはもちろん中将姫です。空き地の奥まった所に山門があり,入り口に「中将姫誕生霊地」の石碑が建つ。石碑の側面には「従1位右大臣藤原豊成卿旧跡地」と書かれています。この周辺は,中将姫の父・右大臣藤原豊成の邸宅があった所とされる。ここには中将姫,豊成,紫の前(生母)の御殿が並置されていたことから「三棟殿」とも呼ばれた。現在でも町名を「三棟町」という。

「ならまち」でもやや南の三棟町に「誕生寺(たんじょうじ)」がある。この周辺は中将姫ゆかりの土地なので、誕生したのはもちろん中将姫です。空き地の奥まった所に山門があり,入り口に「中将姫誕生霊地」の石碑が建つ。石碑の側面には「従1位右大臣藤原豊成卿旧跡地」と書かれています。この周辺は,中将姫の父・右大臣藤原豊成の邸宅があった所とされる。ここには中将姫,豊成,紫の前(生母)の御殿が並置されていたことから「三棟殿」とも呼ばれた。現在でも町名を「三棟町」という。 誕生寺とは道を挟んで反対側に,中将姫と父・豊成の墓があるという「徳融寺(とくゆうじ、鳴川町)」がある。入口に「豊成公中将姫旧跡、御墓」の石碑が建っています。

誕生寺とは道を挟んで反対側に,中将姫と父・豊成の墓があるという「徳融寺(とくゆうじ、鳴川町)」がある。入口に「豊成公中将姫旧跡、御墓」の石碑が建っています。

十輪院は、元興寺旧境内地の南東端に位置する真言宗醍醐派の寺院。山号は「雨宝山」で、本尊は石造の地蔵菩薩。

十輪院は、元興寺旧境内地の南東端に位置する真言宗醍醐派の寺院。山号は「雨宝山」で、本尊は石造の地蔵菩薩。 南門を潜ると直ぐ正面に本堂(国宝、鎌倉時代前期)が佇む。本堂内には、本尊である地蔵菩薩を中心にした石仏龕(せきぶつがん、鎌倉時代、国重文)が安置されています。

南門を潜ると直ぐ正面に本堂(国宝、鎌倉時代前期)が佇む。本堂内には、本尊である地蔵菩薩を中心にした石仏龕(せきぶつがん、鎌倉時代、国重文)が安置されています。

十輪院から旧大乗院庭園へ向かう途中に「今西家書院」がある。少々分りづらいが、白壁が目印となる。扉の横のくぐり戸から中へはいります。見学時間:午前10時~午後4時(受付:午後3時30分)、休館日:月曜日。書院内へ上がるには見学料が必要です。大人:350円、※学生・シルバー(70歳以上)300円。時間がないので今回はパスしました。

十輪院から旧大乗院庭園へ向かう途中に「今西家書院」がある。少々分りづらいが、白壁が目印となる。扉の横のくぐり戸から中へはいります。見学時間:午前10時~午後4時(受付:午後3時30分)、休館日:月曜日。書院内へ上がるには見学料が必要です。大人:350円、※学生・シルバー(70歳以上)300円。時間がないので今回はパスしました。 「ならまち」の東端、奈良ホテルの南側に広い庭園がある。これが「名勝 旧大乗院庭園」です。入口が分りづらい。地元の人に訊ねても??のまま。ようやく庭園の東南隅にある建物「庭園文化館」から入ることがわかりました。

「ならまち」の東端、奈良ホテルの南側に広い庭園がある。これが「名勝 旧大乗院庭園」です。入口が分りづらい。地元の人に訊ねても??のまま。ようやく庭園の東南隅にある建物「庭園文化館」から入ることがわかりました。 文化館で、庭園に出たい旨を申し込めば扉を開けてくれます。100円支払う。

文化館で、庭園に出たい旨を申し込めば扉を開けてくれます。100円支払う。 旧大乗院庭園を出て、広い交差点を南へ渡るとすぐ福智院です。黄色の塀が鮮やかで、すぐ見つかります。

旧大乗院庭園を出て、広い交差点を南へ渡るとすぐ福智院です。黄色の塀が鮮やかで、すぐ見つかります。 本堂に入ると大きな地蔵菩薩像に圧倒される。高さ1.6mの台座上に、右手に錫杖、左手に宝珠を持って座っておられる像の高さが2.7m。光背を含めた総高は6.7mもあります。

本堂に入ると大きな地蔵菩薩像に圧倒される。高さ1.6mの台座上に、右手に錫杖、左手に宝珠を持って座っておられる像の高さが2.7m。光背を含めた総高は6.7mもあります。 福智院の筋を東に歩いていると「頭塔(ずとう)」の案内に出会う。格子越しではよく見えない。周辺で見える場所を探すがみあたらない。東側の広い通りに出たら、建物の間から階段ピラミッド形の塔がよく見えました。

福智院の筋を東に歩いていると「頭塔(ずとう)」の案内に出会う。格子越しではよく見えない。周辺で見える場所を探すがみあたらない。東側の広い通りに出たら、建物の間から階段ピラミッド形の塔がよく見えました。

「ならまち」には”呪い・祟り”を鎮めるための神社があります。御霊神社と崇道天皇社で、南都二大御霊社とされている。

「ならまち」には”呪い・祟り”を鎮めるための神社があります。御霊神社と崇道天皇社で、南都二大御霊社とされている。

「ならまち」でも南の端にあたる場所に崇道天皇社がある。ここには御霊神社にも祀られていた早良(さわら)親王が祀られている。「崇道天皇」というのは、早良親王の死後、その怨霊を鎮めるために天皇として追号されたものです。正式に即位していないので歴代天皇には数えられていない。

「ならまち」でも南の端にあたる場所に崇道天皇社がある。ここには御霊神社にも祀られていた早良(さわら)親王が祀られている。「崇道天皇」というのは、早良親王の死後、その怨霊を鎮めるために天皇として追号されたものです。正式に即位していないので歴代天皇には数えられていない。 早良親王が亡くなった後、遷都先の長岡京では天災や疫病が相次ぐ。桓武天皇や早良親王の生母・高野新笠の病死、天皇の妃の病死など、天皇の一族が相次いで没しており、宮廷関係者に立て続けに不幸が襲う。さらには疫病の流行、洪水などの天変地異も相次ぎ発生した。これらは早良親王の祟りによるものだとの噂が広まる。ついには長岡京を放棄、新しい都・平安京への遷都が行われた。それでも災いは収まらない。桓武天皇はその祟りを恐れ、親王の怨霊に対して懺悔と謝罪を度々行ったという。延暦19年(800)7月、生前に即位していないにも関わらず怨霊を鎮めるために「崇道天皇」の尊号が贈られた。御骨は淡路から大和国八島陵(奈良市八嶋町)に改葬された。そしてこの崇道天皇社も建てられ、鎮魂のため神として祀ったのです。

早良親王が亡くなった後、遷都先の長岡京では天災や疫病が相次ぐ。桓武天皇や早良親王の生母・高野新笠の病死、天皇の妃の病死など、天皇の一族が相次いで没しており、宮廷関係者に立て続けに不幸が襲う。さらには疫病の流行、洪水などの天変地異も相次ぎ発生した。これらは早良親王の祟りによるものだとの噂が広まる。ついには長岡京を放棄、新しい都・平安京への遷都が行われた。それでも災いは収まらない。桓武天皇はその祟りを恐れ、親王の怨霊に対して懺悔と謝罪を度々行ったという。延暦19年(800)7月、生前に即位していないにも関わらず怨霊を鎮めるために「崇道天皇」の尊号が贈られた。御骨は淡路から大和国八島陵(奈良市八嶋町)に改葬された。そしてこの崇道天皇社も建てられ、鎮魂のため神として祀ったのです。

「ならまち大通り」から南の筋に入ると「杉岡華邨(かそん)書道美術館」と「奈良市立史料保存館」(脇戸町)が並んでいる。「杉岡華邨書道美術館」は、かな書の第一人者で文化勲章受章者の杉岡華邨氏より寄贈された作品を展示している。ここは観覧料300円(高校生以下は無料)が必要です。

「ならまち大通り」から南の筋に入ると「杉岡華邨(かそん)書道美術館」と「奈良市立史料保存館」(脇戸町)が並んでいる。「杉岡華邨書道美術館」は、かな書の第一人者で文化勲章受章者の杉岡華邨氏より寄贈された作品を展示している。ここは観覧料300円(高校生以下は無料)が必要です。 「奈良町からくりおもちゃ館」(陰陽町)は、寄贈された明治中頃の古い町家を利用して,江戸時代から昭和にかけて奈良に伝わる昔懐かしいビー玉、おはじき、お手玉、けん玉などのおもちゃを復元展示している。また江戸時代からのからくりおもちゃを研究してこられた鎌田道隆・奈良大学教授の研究室から寄贈された618点のからくりおもちゃも、順次入れ替えながら展示しているそうです。

「奈良町からくりおもちゃ館」(陰陽町)は、寄贈された明治中頃の古い町家を利用して,江戸時代から昭和にかけて奈良に伝わる昔懐かしいビー玉、おはじき、お手玉、けん玉などのおもちゃを復元展示している。また江戸時代からのからくりおもちゃを研究してこられた鎌田道隆・奈良大学教授の研究室から寄贈された618点のからくりおもちゃも、順次入れ替えながら展示しているそうです。

「ならまち」を歩いていると、白壁と黒板張りの古い家屋を目にする。こうした古い町家を残していこうと、奈良市と民間が努力されているようです。「ならまち格子の家(元興寺町)」は、「ならまち」の江戸時代末から明治時代にかけての伝統的な町家を再現した施設。主屋、中庭、離れ、蔵など奥に細長い造りになっている。土間,格子など各所に昔ながらの暮らしの知恵がつまっている。「箱階段」(収納箱を兼ねた階段)から二階にも上がれます。二階は板張り,白壁,裸天井の異空間となっている。かっての町家はこんなんだったでしょうか?。

「ならまち」を歩いていると、白壁と黒板張りの古い家屋を目にする。こうした古い町家を残していこうと、奈良市と民間が努力されているようです。「ならまち格子の家(元興寺町)」は、「ならまち」の江戸時代末から明治時代にかけての伝統的な町家を再現した施設。主屋、中庭、離れ、蔵など奥に細長い造りになっている。土間,格子など各所に昔ながらの暮らしの知恵がつまっている。「箱階段」(収納箱を兼ねた階段)から二階にも上がれます。二階は板張り,白壁,裸天井の異空間となっている。かっての町家はこんなんだったでしょうか?。 元興寺の南西、「ならまち」のほぼ真ん中にあるのが「奈良町資料館」です。

元興寺の南西、「ならまち」のほぼ真ん中にあるのが「奈良町資料館」です。 置かれていたパンフに「明治40年、ならまちで蚊帳を製造する南蚊帳として創業。先代が蚊帳の行商販売で日本の各地に残された古い町並みや文化財を見聞し、保存の大切さを痛感しその後自宅の一部に資料館を造り奈良町で貴重な資料、民具、絵看板を無料で、公開展示しております」とありました。

置かれていたパンフに「明治40年、ならまちで蚊帳を製造する南蚊帳として創業。先代が蚊帳の行商販売で日本の各地に残された古い町並みや文化財を見聞し、保存の大切さを痛感しその後自宅の一部に資料館を造り奈良町で貴重な資料、民具、絵看板を無料で、公開展示しております」とありました。

奈良町資料館から北に向かうと「奈良町にぎわいの家(中新屋町)」に出会う。

奈良町資料館から北に向かうと「奈良町にぎわいの家(中新屋町)」に出会う。 9時~17時、水曜日休館(祝日の場合は開館)、入館無料

9時~17時、水曜日休館(祝日の場合は開館)、入館無料

奈良市の白毫寺は「萩のお寺」として有名で、ちょうど萩の花の最盛期。空模様は怪しかったが、この期を逃しては来年になってしまうと思い、出かけることにした。一日ウォーキングも兼ねるので、「ならまち」と高畑を散策しながら白毫寺へ向かいます。

奈良市の白毫寺は「萩のお寺」として有名で、ちょうど萩の花の最盛期。空模様は怪しかったが、この期を逃しては来年になってしまうと思い、出かけることにした。一日ウォーキングも兼ねるので、「ならまち」と高畑を散策しながら白毫寺へ向かいます。 近鉄・奈良駅から、大宮通り(国道369号線)を西へ100mほど行くと南へ流れる通りとの交差点となる。この南への道は「やすらぎの道」と名付けられているが、ちっとも「やすらぎ」を覚えない。「やすらぎの道」の右側を100mほど南下すると、道脇に朱塗りの鳥居が現れ、数十m先に境内が見える。鳥居の傍には、右に「縣社 漢國神社」、左に「饅頭の祖神 林神社」との石標が建てられている。

近鉄・奈良駅から、大宮通り(国道369号線)を西へ100mほど行くと南へ流れる通りとの交差点となる。この南への道は「やすらぎの道」と名付けられているが、ちっとも「やすらぎ」を覚えない。「やすらぎの道」の右側を100mほど南下すると、道脇に朱塗りの鳥居が現れ、数十m先に境内が見える。鳥居の傍には、右に「縣社 漢國神社」、左に「饅頭の祖神 林神社」との石標が建てられている。

漢國神社をでて、やすらぎの道を200mほど南下すると三条通り(春日大社への参拝道)と交差する。その角に「奈良市観光センター」がある。その角を西へ少し歩くと開化天皇陵への入口が見えます。参道はビルに挟まれ窮屈そう。100mほどの参道を進むと正面拝所です。宮内庁の正式名は「春日率川坂上陵(かすがのいざかわのさかのえのみささぎ)」で、陵形は前方後円。第9代開化天皇の陵墓に治定されている。

漢國神社をでて、やすらぎの道を200mほど南下すると三条通り(春日大社への参拝道)と交差する。その角に「奈良市観光センター」がある。その角を西へ少し歩くと開化天皇陵への入口が見えます。参道はビルに挟まれ窮屈そう。100mほどの参道を進むと正面拝所です。宮内庁の正式名は「春日率川坂上陵(かすがのいざかわのさかのえのみささぎ)」で、陵形は前方後円。第9代開化天皇の陵墓に治定されている。

やすらぎの道に戻り、南へ100mほど歩くと西側に率川神社の鳥居が現れる。

やすらぎの道に戻り、南へ100mほど歩くと西側に率川神社の鳥居が現れる。

「ならまち」の中心部で、現在の元興寺の南側にはかっての大寺院・元興寺の金堂や講堂、五重塔、南大門がそびえ立っていた。それらは全て焼失し残っていない。五重塔には僅かにその痕跡が残っている。

「ならまち」の中心部で、現在の元興寺の南側にはかっての大寺院・元興寺の金堂や講堂、五重塔、南大門がそびえ立っていた。それらは全て焼失し残っていない。五重塔には僅かにその痕跡が残っている。

金堂左手からさらに石段を登ると、やや広い平地となり、池と正面に灌頂堂(かんじょうどう、本堂)が佇む。この周辺も、秋は紅葉に染まり、春には石楠花の花が彩りをそえてくれます。

金堂左手からさらに石段を登ると、やや広い平地となり、池と正面に灌頂堂(かんじょうどう、本堂)が佇む。この周辺も、秋は紅葉に染まり、春には石楠花の花が彩りをそえてくれます。 春の灌頂堂(2016/4/26、火)

春の灌頂堂(2016/4/26、火) 灌頂堂(本堂)左横に少し長い石段があり、その上に五重塔が建っている。金堂とともに室生寺を代表する建物です。

灌頂堂(本堂)左横に少し長い石段があり、その上に五重塔が建っている。金堂とともに室生寺を代表する建物です。

三十二石仏(2016/4/26日 撮)

三十二石仏(2016/4/26日 撮)

登りきると狭い平地に位牌堂、御影堂、社務所がある。写真の御影堂(みえどう、国重要文化財)は、宗祖の弘法大師空海をお祀りしているお堂で、内陣には弘法大師四十二歳像という木像が安置されている。毎月21日に開扉されお像を拝観することができるそうです。

登りきると狭い平地に位牌堂、御影堂、社務所がある。写真の御影堂(みえどう、国重要文化財)は、宗祖の弘法大師空海をお祀りしているお堂で、内陣には弘法大師四十二歳像という木像が安置されている。毎月21日に開扉されお像を拝観することができるそうです。

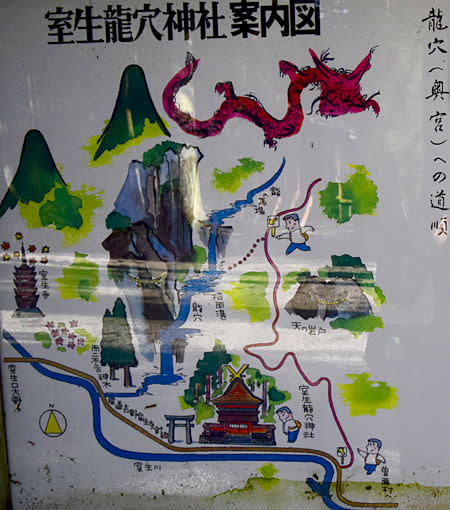

14時15分、室生寺を出て龍穴神社へ向かいます。門前町の一角に案内板が掲示されていた。龍穴神社へは約800m、徒歩10分とあります。

14時15分、室生寺を出て龍穴神社へ向かいます。門前町の一角に案内板が掲示されていた。龍穴神社へは約800m、徒歩10分とあります。

鳥居を潜り、細い道を下りていく。狭くかなり急坂だが、距離は短い。木立に囲まれ薄暗く、清流の流れる岩場が連なる谷底は、いかにも龍が出てきそうな気配を感じ不気味だ。一人で降りて行くのは、やや心細い。

鳥居を潜り、細い道を下りていく。狭くかなり急坂だが、距離は短い。木立に囲まれ薄暗く、清流の流れる岩場が連なる谷底は、いかにも龍が出てきそうな気配を感じ不気味だ。一人で降りて行くのは、やや心細い。 室生川に架かる紅い太鼓橋が見えてきました。この室生川は、流れ流れての果て、大河・淀川の一滴となり大阪湾に注いでいる。澄みきった清流も、時を経て曲がりくねった山間にもまれ、一寸底も見えない泥川へと成長(?)していく。

室生川に架かる紅い太鼓橋が見えてきました。この室生川は、流れ流れての果て、大河・淀川の一滴となり大阪湾に注いでいる。澄みきった清流も、時を経て曲がりくねった山間にもまれ、一寸底も見えない泥川へと成長(?)していく。 車一台かろうじて通れる門前町の通りを歩いていると、左側に朱塗りの反り橋が見える。これが室生川に架かる「太鼓橋」で、室生寺境内へ通じる入口にあたる。

車一台かろうじて通れる門前町の通りを歩いていると、左側に朱塗りの反り橋が見える。これが室生川に架かる「太鼓橋」で、室生寺境内へ通じる入口にあたる。 春の太鼓橋(2016/4/26日)。新緑を背景に紅い橋がひときわ冴えます。

春の太鼓橋(2016/4/26日)。新緑を背景に紅い橋がひときわ冴えます。

太鼓橋を渡りきった正面に室生寺の「表門」が構える。門の脇に「女人高野 室生寺」と刻まれた石柱が建っている。真言密教の本山・高野山は女人禁制となっていたが、同じ真言宗だが室生寺は女性の入山・参詣が許された。そのため「女人禁制の高野山」に対して「女人高野」と呼ばれるようになった。

太鼓橋を渡りきった正面に室生寺の「表門」が構える。門の脇に「女人高野 室生寺」と刻まれた石柱が建っている。真言密教の本山・高野山は女人禁制となっていたが、同じ真言宗だが室生寺は女性の入山・参詣が許された。そのため「女人禁制の高野山」に対して「女人高野」と呼ばれるようになった。

この慶雲殿方面はお参りする場所でもなく、また紅葉の楽しめる所もありません。通常はスッポかす領域です。しかし驚いたことに、拝観受付所から慶雲殿へいたる小路の両側に石楠花(しゃくなげ)の樹木が群生しているのです。室生寺は「石楠花の寺」としても有名で、この石楠花の群生を見た時ぜひ最盛期に訪れたいと思った。そして翌春(2016/4/26日)再訪したわけです。最盛期なのか、過ぎているのか分りませんが、石楠花が百花乱舞していた。淡い紅色の石楠花は「女人高野」にふさわしい花だと思います。

この慶雲殿方面はお参りする場所でもなく、また紅葉の楽しめる所もありません。通常はスッポかす領域です。しかし驚いたことに、拝観受付所から慶雲殿へいたる小路の両側に石楠花(しゃくなげ)の樹木が群生しているのです。室生寺は「石楠花の寺」としても有名で、この石楠花の群生を見た時ぜひ最盛期に訪れたいと思った。そして翌春(2016/4/26日)再訪したわけです。最盛期なのか、過ぎているのか分りませんが、石楠花が百花乱舞していた。淡い紅色の石楠花は「女人高野」にふさわしい花だと思います。 拝観受付所から右へ進むと、朱塗りの柱に白壁の仁王門が待ち構えている。

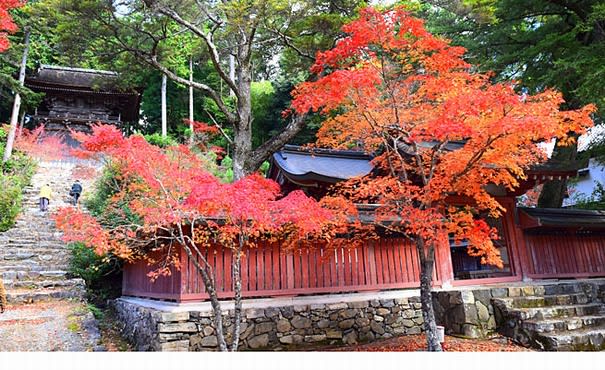

拝観受付所から右へ進むと、朱塗りの柱に白壁の仁王門が待ち構えている。 仁王門をくぐると、ここから先が真の室生寺の世界です。仁王門周辺もカエデの紅葉が美しい。左側に小さな池が見え、「?字池」の木札が立っている。”?”は梵字で「バン」と読むらしく、「ばんじ池」となる。「バン」は真言密教の教主・大日如来を表しているそうです。

仁王門をくぐると、ここから先が真の室生寺の世界です。仁王門周辺もカエデの紅葉が美しい。左側に小さな池が見え、「?字池」の木札が立っている。”?”は梵字で「バン」と読むらしく、「ばんじ池」となる。「バン」は真言密教の教主・大日如来を表しているそうです。 錦秋の鎧坂。バンジ池の先に石段が現れる。これが五重塔と並び、室生寺を代表する撮影スポットの「鎧坂(よろいざか)」。

錦秋の鎧坂。バンジ池の先に石段が現れる。これが五重塔と並び、室生寺を代表する撮影スポットの「鎧坂(よろいざか)」。 青葉に覆われた春の鎧坂も魅力的(2016/4/26日)。室生寺は、室生山の山麓から中腹にかけて堂塔が散在する山岳寺院です。境内の堂宇は山の斜面に沿い上へ上へと建てられている。それを結ぶのが階段です。そのため階段が多い。一番上の奥の院まで、合計700段もの階段が続くそうです。奥の院への390段の急な石段は、さすがに女性や高齢者にはキツイかもしれないが、それ以外の階段は優しく造られている。この鎧坂には高齢者用に手すりが?、上り下りを分けるためカナ。なお、仁王門手前の社務所で杖を貸してくれます。

青葉に覆われた春の鎧坂も魅力的(2016/4/26日)。室生寺は、室生山の山麓から中腹にかけて堂塔が散在する山岳寺院です。境内の堂宇は山の斜面に沿い上へ上へと建てられている。それを結ぶのが階段です。そのため階段が多い。一番上の奥の院まで、合計700段もの階段が続くそうです。奥の院への390段の急な石段は、さすがに女性や高齢者にはキツイかもしれないが、それ以外の階段は優しく造られている。この鎧坂には高齢者用に手すりが?、上り下りを分けるためカナ。なお、仁王門手前の社務所で杖を貸してくれます。 鎧坂を登りきると、単層寄棟造りの国宝・金堂が迎えてくれる。本瓦葺と違い、椹(さわら)や杉の皮を使った柿葺き(こけらぶき)の屋根が、森閑とした山腹に佇む堂宇に落ち着きと品格を与えている。この中に国宝仏像二体、重文仏像四体があるとは信じられません。

鎧坂を登りきると、単層寄棟造りの国宝・金堂が迎えてくれる。本瓦葺と違い、椹(さわら)や杉の皮を使った柿葺き(こけらぶき)の屋根が、森閑とした山腹に佇む堂宇に落ち着きと品格を与えている。この中に国宝仏像二体、重文仏像四体があるとは信じられません。 金堂内陣の仏像達(

金堂内陣の仏像達(

春の弥勒堂(2016/4/26日)

春の弥勒堂(2016/4/26日) 秋の金堂(左)と弥勒堂(2015/11/28、土)

秋の金堂(左)と弥勒堂(2015/11/28、土) 春の金堂(左)と弥勒堂(2016/4/26、火)

春の金堂(左)と弥勒堂(2016/4/26、火)